運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

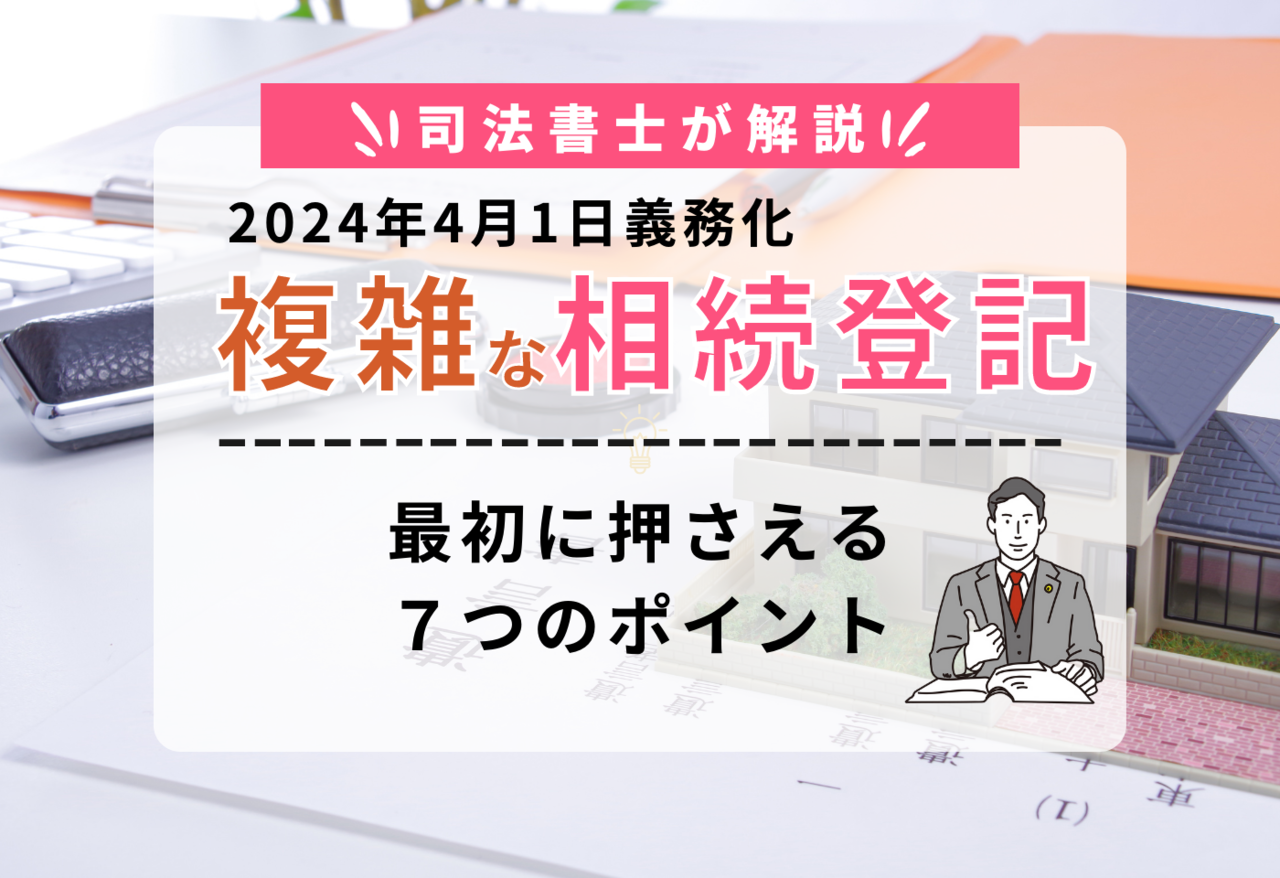

【複雑な相続登記】

最初に押さえる7つのポイント

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「そもそも不動産の相続登記ってなに?」

「父が亡くなったけど、実家の不動産で必要な手続きってなに?」

そう思う方、多いかもしれません。

相続手続きに出てくる法律的な言葉は、硬くて分かりにくいことが多いですよね。この記事では、本当に身近で大切な法律の話を分かりやすく説明させていただきます。

もちろん、それでも分かりにくい、どういう事だろう?自分の場合はどうなのか?など疑問がありましたら、いつでも個別の【無料】相談をおこなっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

今回の記事は「相続登記」についてです

土地や建物などの不動産は現預金、株式などと並んで我々にとって重要な財産です。例えば不動産の場所や隣の土地との境界があいまいだったり、誰か知らない人に勝手に名義を書き換えられてしまったりしたら、大きな混乱を招いてしまいます。

そのような混乱をさけるために、土地や建物などの不動産の「所在・地番・家屋番号」、「種類・面積」、「権利変動」などを登記簿という公の帳簿に公示し、管理しています。これが不動産登記です。

つまり、どこの、どんな、土地や建物などを誰が持っていて、ほかにどんな権利が付いているのかを、記録し、誰でも確認できる状態です。

不動産登記は国の機関である法務局という役所が管理しています。通称、登記所と呼ばれる役所です。

不動産の名義変更には登記申請が必要

不動産の名義を変更するためには、法務局に登記申請をしなければなりません。

たとえ売買や相続で不動産の所有者が変わっても、勝手に名義が書き換わるわけではありません。所有者自身またはその代理人が登記申請をしなければ、不動産の名義人は前所有者(相続では被相続人名義)のままです。

相続登記とは、被相続人が所有していた土地や建物などの登記簿には、「被相続人名義」まま登記がのこっているため、それを「相続人名義」に変更するための手続きをいいます。

つまり、相続を原因とする、登記の変更なので「相続登記」です。

相続登記は難しいの?

この申請をするときに提出する書類を登記申請書といい、申請人が作成します。

登記をするには登記申請書を作成し、さまざまな添付書類が必要になります。申請をしたあと、法務局が審査をして登記は完了します。

この相続登記ですが、ややこしい、分かりにくいという声も多く聞かれますが、個人でも手続きをすることが出来ます。

目次

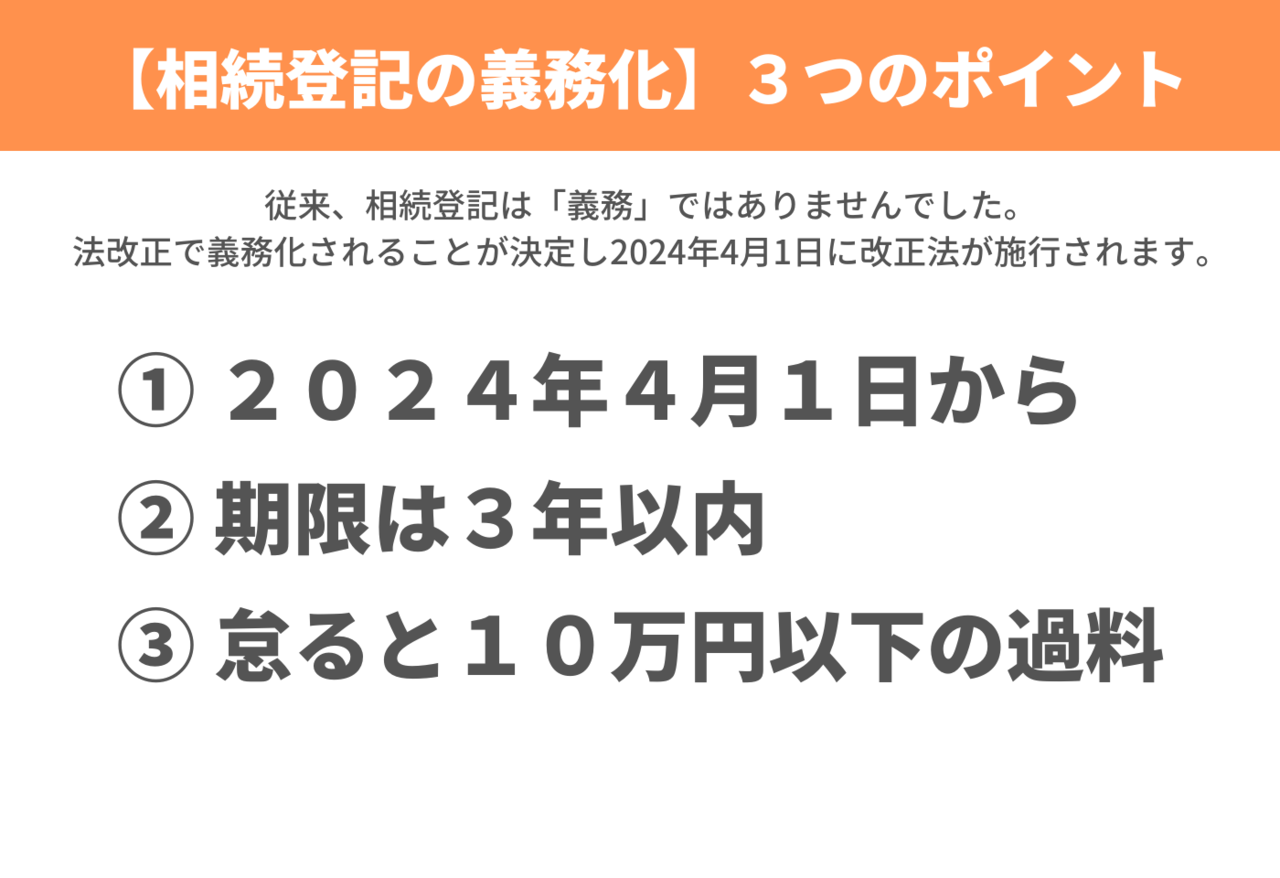

相続登記には、「いつまでにしなければいけない」といった期限がありませんでしたが、法改正によって義務化されることが決定し、2024年4月1日に改正法が施行されることも決まっています。

改正法施行後は相続登記を期限内に行わなかった場合、「10万円以下の過料」というペナルティが適用されます。

相続登記の義務化は改正法施行前に発生した相続にも適用される

相続登記の義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。

たとえば2021年1月に不動産を相続した方が2024年4月以降も相続登記をせずに放置していると、過料のペナルティが適用される可能性があるのです。

現時点においても相続登記をしていないなら、早めに相続登記すべきといえるでしょう。

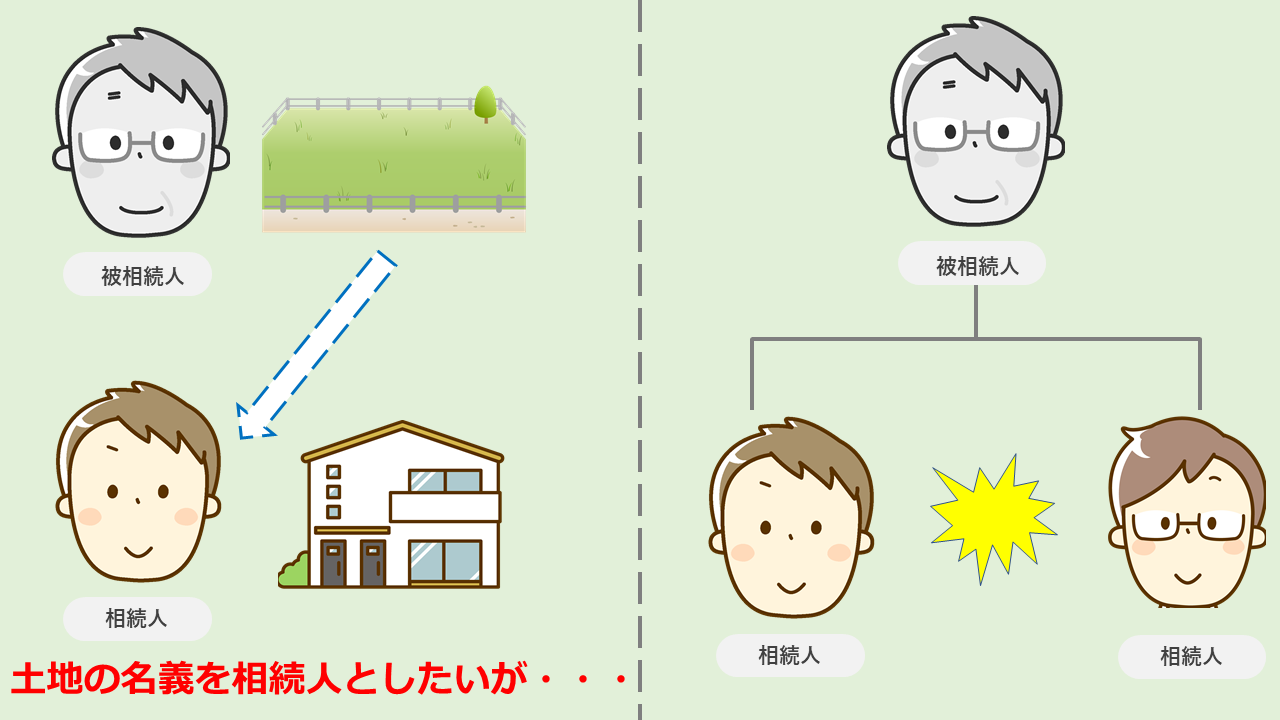

相続登記を放置すると厄介な問題に発展するかも…

相続登記の義務化だけでなく、相続登記を放置すればするほど、名義変更しなければいけない場面で、厄介な問題に発展する可能性があるため早めに手続きを開始することが重要です。

例えば、母の介護施設への入所費用を捻出するために、実家の売却をする場合を考えてみます。亡くなった父名義のままでは実家の売却はできないため、必ず相続人に名義変更をしなければなりません。

被相続人が遺言書を書いていない場合、誰が実家を相続するかは、相続人全員の同意によって決めることとなり、相続人の誰か一人でも反対すれば、名義変更をすることはできなくなってしまいます。

そして、他の相続人との意見が合わずに話し合いが進まなくなってしまうと、最悪のケースでは「不動産を売却できない」、「不動産の売却まで時間がかかってしまう」といったことも起こり得ます。

他にも…

- 相続人の死亡により、関係者が増え、話し合いが困難となる

- 相続人が認知症となり、その相続人に後見人を付けなければならない

- 相続人が海外に移住してしまい、書類のやりとりに時間がかかる

- 相続人が行方不明となり、連絡が取れない

などなど、相続登記を放置しておくと様々な問題が発生してしまいます。そのため、「相続人が増える前に」、「相続人同士がしっかりとコミュニケーションをとることが出来るうちに」相続登記を済ませておくことをお勧めします。

【ワンポイント!】

- 相続放棄⇒自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

- 限定承認⇒自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

- 準確定申告⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

- 相続税申告⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

【ワンポイント!】

相続関係が複雑になり相続人を特定するだけでも大変

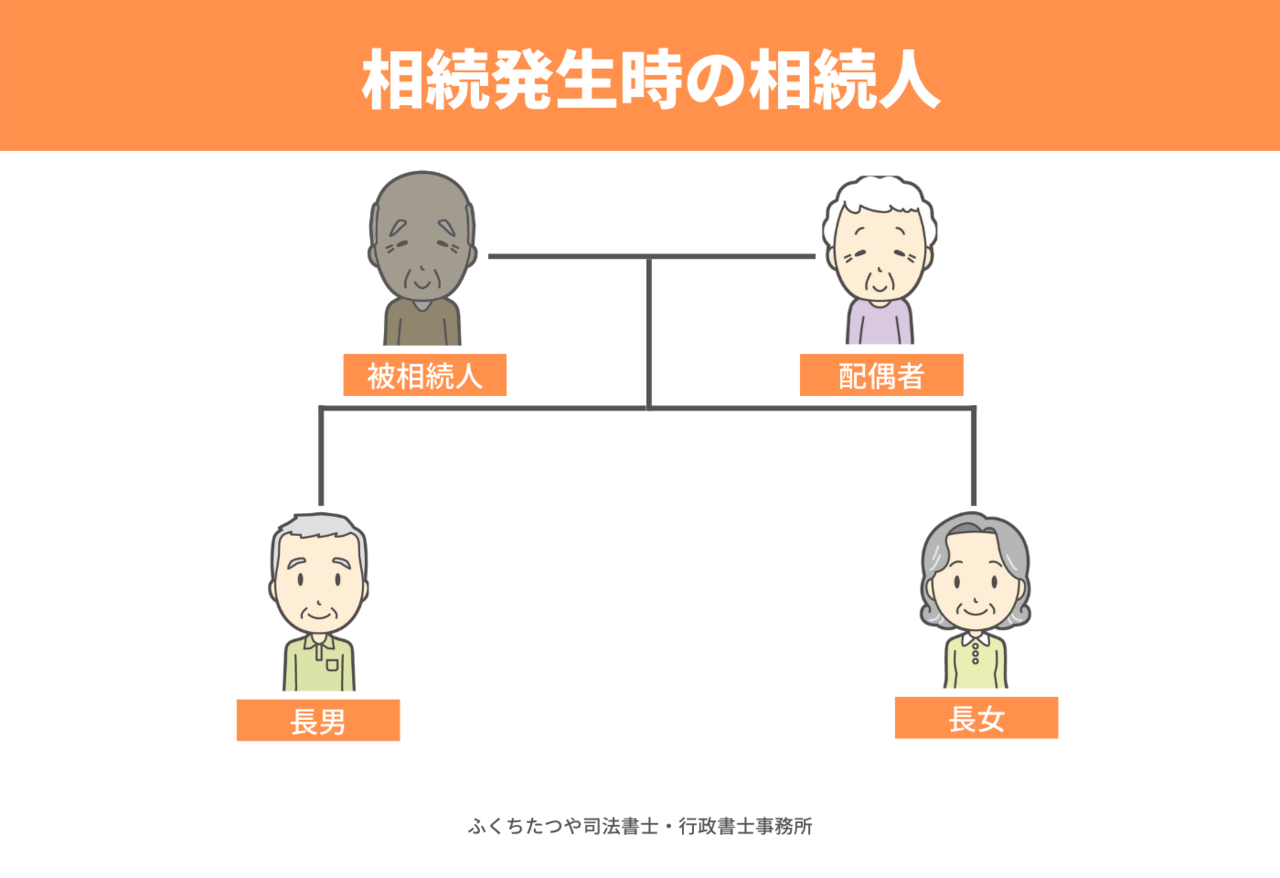

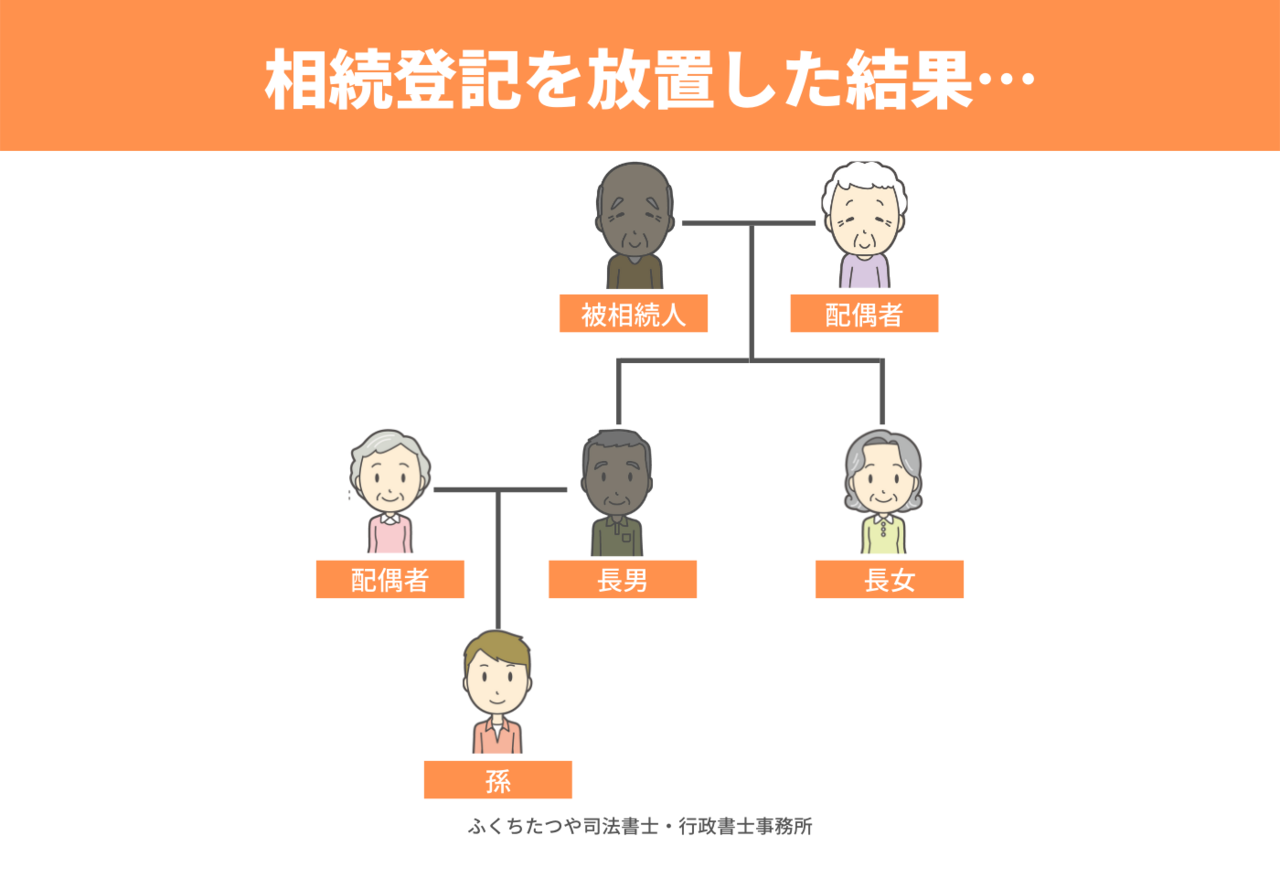

被相続人が死亡した直後は、相続人が4人だったとしても、相続登記を放置している間に他の相続人が死亡すると・・・

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要

遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の同意が必要となります。相続登記を放置している間に他の相続人が死亡し相続関係が複雑になるといったことも良くある話です。

他の相続人が死亡するとさらに相続が発生

第1の相続では相続人が3人だったのに、その後、相続人の1人が死亡したため、その方の妻や孫が相続人となり6人となったとします。すぐに相続登記を行っていれば3人の同意を得るだけで良かったものを6人の同意を必要とすることとなるのです。

これはまだよい方で、年配の方がお亡くなりになると子供や兄弟が沢山いるご家庭も少なくはありません。そうなると相続人の数が増えていくことは容易に想像がつくと思います。

また、増えた相続人の中に認知症の方や未成年者が含まれていると、家庭裁判所に成年後見人や特別代理人を選任してもらわないと遺産分割協議が出来ないなど遺産分割協議を行うために様々なハードルをクリアしなければならないこととなります。

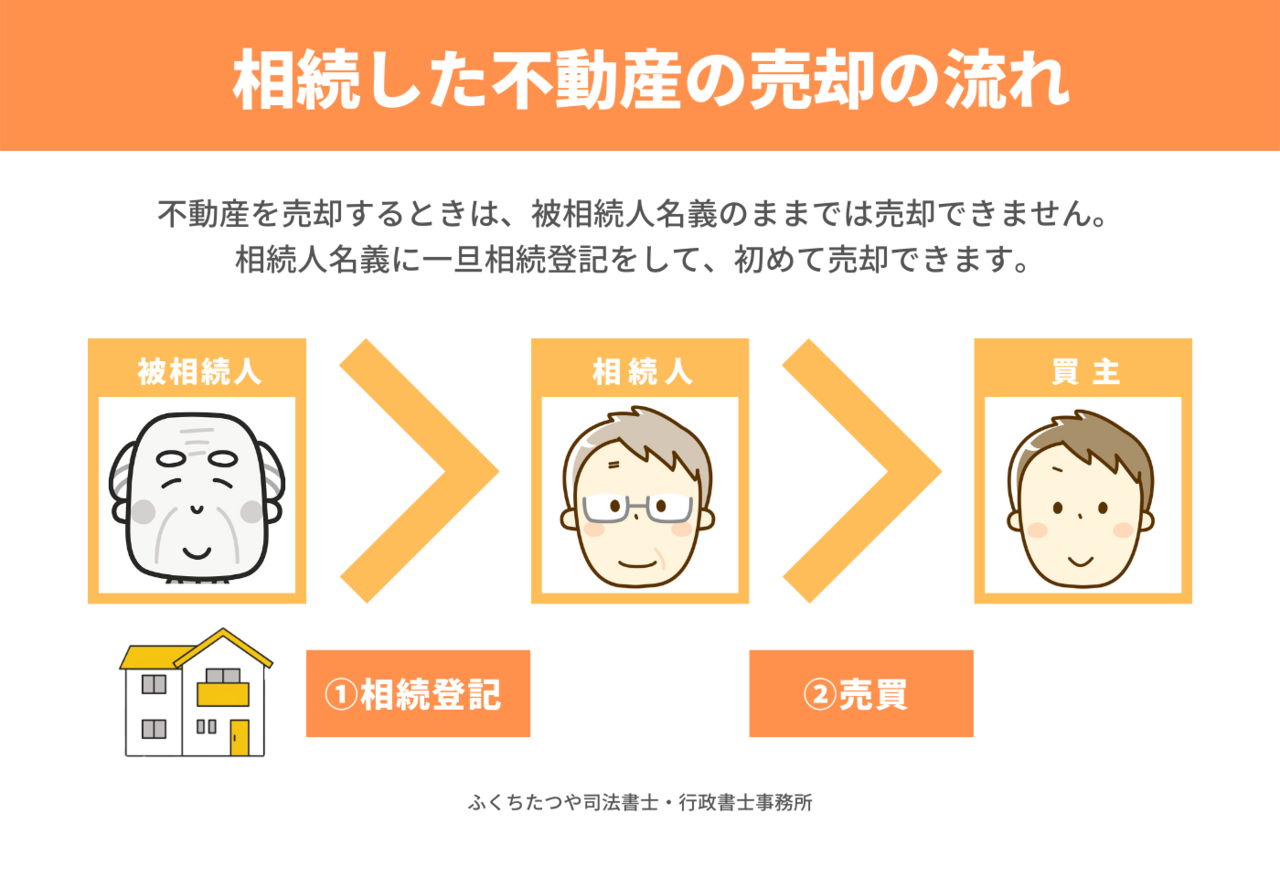

被相続人名義では不動産を売却することが出来ない

被相続人の残した土地や建物などの不動産を売却するには、相続人へ相続登記をしてからでないと売却できません。

つまり、相続登記を放置していると不動産を買いたい人が現れても、すぐに売却はできず、一度相続人へ相続登記を完了させる必要があります。

相続登記をしなければ不動産の売却はできません

上記札幌太郎さんが残した不動産を売却するケースを考えてみましょう。

上記のとおり不動産を売却するときは、被相続人名義のままでは売却できません。被相続人の相続人に相続登記をして、初めて売却できるのです。

もし、相続登記を放置している間に相続関係が複雑になっていたら、その相続人全員の同意を得た上で、相続登記を完了させなければなりません。

相続人の中には、ほとんど会ったことも会話したこともない遠い親戚が含まれているかもしれませんし、認知症の方や未成年の方が含まれているかもしれません。そのような状況で相続人の全員の同意を得ることがいかに大変か容易に想像ができると思います。

相続人同士でトラブルが発生

被相続人が遺言書を残さなかった場合、相続人の誰が不動産を引き継ぐかは遺産分割協議により決定します。

繰り返しになりますが、遺産分割協議には相続人全員の同意が必要となります。被相続人が亡くなった時には仲の良かった相続人同士が、数年後、何かしらの原因により仲たがいをしているケースもあります。

そのような状況では相続人同士の話し合いが困難となり遺産分割協議がまとまらないという事態になりかねません。

建物は長男・札幌一郎さん名義で土地は父・札幌太郎さん名義のケースで考えてみます。

札幌太郎さんが死亡

相続人は2人

長男・札幌一郎さん

二男・札幌二郎さん

札幌太郎さん死亡の時点では、相続人同士の関係は良好だったため、札幌一郎さんは必要性を感じたら相続登記をすればいいかと思っていた。

数年後、札幌一郎さんは、そろそろ住宅ローンも払い終えるし、土地の名義も札幌一郎さんに変更しようと思い札幌二郎さんに相談したが、「相続分に相当する金銭を支払わなければ、相続登記には協力しない!」の一点張り。

「父が死亡した時には相続登記には協力するからと言っていたのに・・・」といった事態になりかねません。

相続した不動産の管理義務

被相続人の名義の不動産でも、相続人全員に不動産の管理義務が発生します。

相続人は被相続人の残したプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。不動産の管理を怠り、事故や事件を起こしてしまった場合には損害賠償責任を相続人全員が負うことになります。

「落雪によって通行人が怪我をしてしまった」

「塀が崩れて通行人が怪我をしてしまった」

「台風で屋根が飛んでいき近隣住民に怪我をさせてしまった」

「マンションで水漏れが発生し下の階に被害を及ぼした」

そのような事態の陥ることがないように早めに相続登記を行い、誰が不動産を管理していくのかを明確にしておくことが重要となってきます。

早めに取りかかろう!!相続登記

いざ不動産を売却するために、相続開始から数年経た後に相続登記をしようと思っても相続登記に必要な遺産分割協議がまとまらないといったことはよくある話です。

不動産の所有者が死亡した時点では、問題なかった家族関係も、何年も相続登記をせずに放っておくと、その間に家族関係が悪化したり、他の相続人の死亡などにより相続関係が複雑になり、いざ相続登記をしようと思っても、通常よりも時間がかかったり、余計な費用がかかったり、最悪なケースでは遺産分割協議がまとまらず相続登記ができないなんてこともあります。

さらに、2024年4月1日に相続登記が義務化され期限内に相続登記をおこなわない場合には過料というペナルティが課されてしまいます。

そのため様々な障害やトラブルが発生する前に相続登記に取り掛かるのがベストなのです。

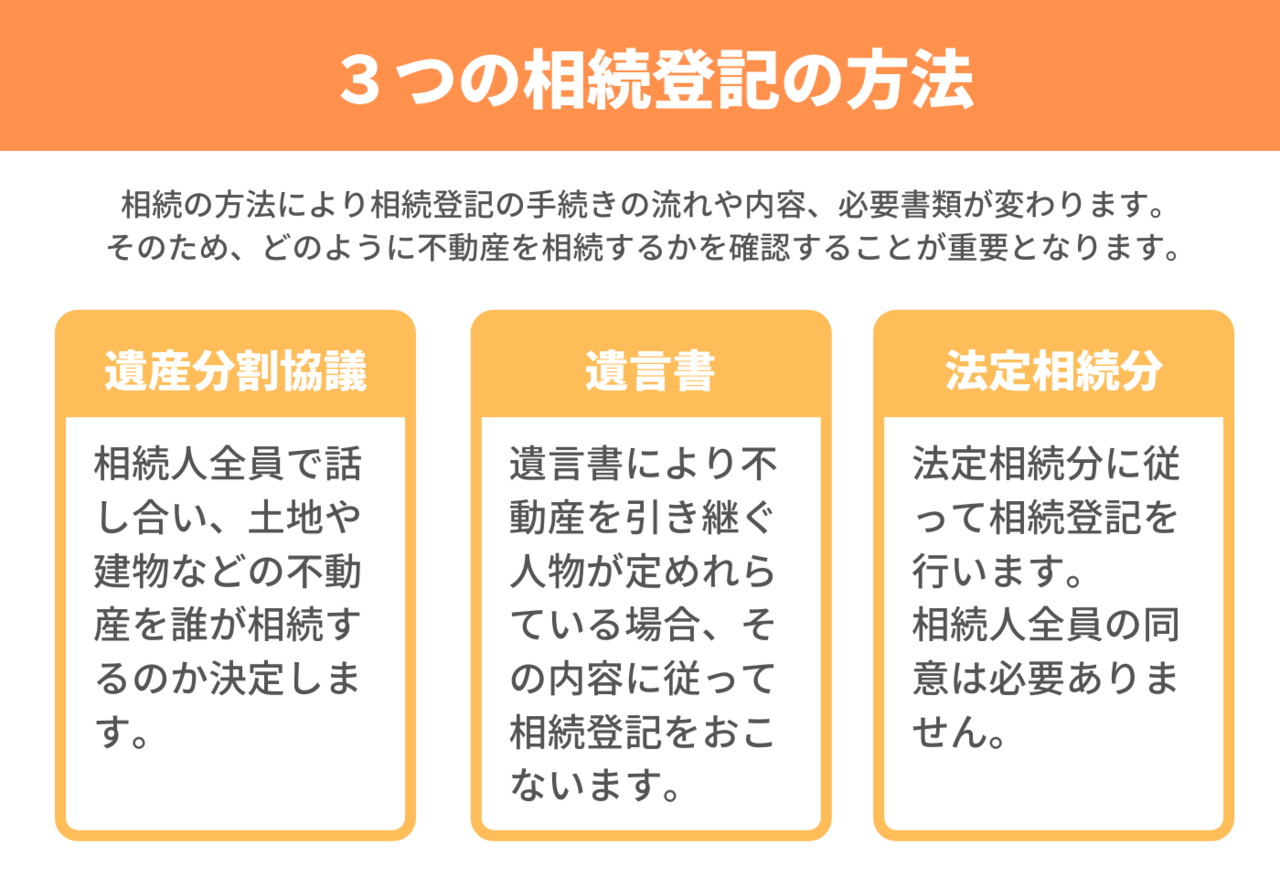

被相続人が遺言書で「不動産を相続させる人」を定めている場合を除き、一般的には相続人全員の協議により誰が不動産を相続するのかを決めます。これを遺産分割協議と言います。

この遺産分割協議ですが、相続人全員が参加し、その全員の同意により、不動産を相続する人を決定します。そのため、相続人を一人でも欠いたものは無効となるため注意が必要となります。

また、民法で定められた法定相続分のとおりに不動産を相続することも可能となります。この場合には遺産分割協議は不要となります。

上記のように相続のしかたによって、相続登記の手続きの流れや内容、必要書類などが変わってくるので、ご自身がどのように不動産を相続するかを確認することが重要となります。

1.遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合の、一般的な方法です。相続人全員で話し合い、全員の合意の上で、土地や建物などの不動産を誰が相続するのかを決めます。その話し合いの内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続登記を行います。

注意が必要なところは、万が一、相続人同士で話しがまとまらない時は、相続登記ができなくなってしまうことです。

複数の相続人で相続することも可能

また、不動産を相続人の一人が単独で所有するだけでなく、他の相続人と共同で所有することもできます。共同で所有することを「共有」といいます。

共有の場合、その不動産を売却する際に他の共有者の同意が必要になりますので、将来的に思わぬ「もめごと」に発展することもありますので注意が必要です。

【ワンポイント!】

遺産分割協議は相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話や書面、メール等のやり取りでも可能です。

相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合

また、相続人の中に認知症などにより判断能力を欠く方や未成年者、行方不明者がいることで、相続人全員が遺産分割協議に参加できない場合、家庭裁判所により選任された成年後見人や特別代理人がその方の代理人となり遺産分割協議に参加することになります。

【ワンポイント!】

遺産分割協議に家庭裁判所の関与が必要となる場合は以下のとおりです。

- 認知症の方が相続人にいる⇒成年後見制度

- 未成年者と親権者が利益相反となる⇒特別代理人

- 行方不明者が相続人にいる⇒不在者財産管理人、失踪宣告

- 遺産分割協議が成立しない⇒調停、審判

2.遺言書による相続登記

遺言書により不動産を引き継ぐ人物が定めれらており、その遺言書が有効なものであれば、その内容に従って相続登記を行うことが出来ます。

遺言書の内容のとおりに相続登記をすることができるため遺産分割協議不要となります。そのため、相続人同士のもめごとが、一番発生しにくい方法です。

【ワンポイント!】

- 一般的に遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

- 原則、自筆証書遺言により相続登記を行う際には家庭裁判所の「検認手続き」が必要となりますが、公正証書遺言は「検認手続き」は不要です。

3.法定相続分による相続登記

この登記方法を選ぶのは、相続人が一人など限られたケースになるかもしれません。また、被相続人が残した不動産を売却して、それによって得たお金を相続人で分配する場合も、まずは相続人に名義変更をする必要があるので、一旦法定相続分で相続登記を申請するケースに該当します。さらに相続人全員の合意の元、この不動産をすぐに売りに出し、法定相続分で相続することになっているといった、なんら問題のないケースなどの場合です。

つまり、実家の相続で、子供たちは全員、他に生活の拠点を置いているので、今後その実家に住む予定はない。また、その実家は古くなっていて、誰かに賃貸にすることは現実的ではない。そのため、相続人で話し合った上で、この実家と土地を売って、得たお金を法定相続分で分けると決まっているときなどです。

相続人の一人からでも登記可能ですが注意が必要!

なお、他の相続人の合意がなくても、相続人の一人から法定相続分による相続登記を行うことは可能です。しかし、申請人以外の相続人について、登記識別情報が通知されないなど、後に大きな問題が生じるおそれがありますので、注意が必要です。

【参考記事】

相続登記を申請する際、様々な書類を法務局に提出する必要があります。なぜなら、法務局が間違いのない相続登記かどうか判断するためには「死亡した人が誰で」、「その相続人は誰で」、「どこの誰が不動産を相続するのか」を証明する必要があるからです。

この必要書類は、法務局が書類を集めてくれるわけではなく、登記申請する方ご自身で集める必要があります。

そして、提出した書類の審査を経て、不備や問題等がなければ不動産の名義が相続人に変更することとなります。

この記事では相続登記の中で最も一般的な「遺産分割協議による相続登記」に必要な書類をご紹介いたします。

なお、下記図表以外にも相続登記のパターンによって必要となる書類が異なります。また、数次相続や代襲相続の発生、相続人の中に認知症の方や未成年者が含まれている場合には、必要となる書類が異なりますのでご注意ください。

必要書類一覧(遺産分割協議による相続登記)

| 必要書類 | 備考 | |

|---|---|---|

| 被相続人に関する書類 | 戸籍謄本等 | 出生から死亡までのもの |

| 住民票の除票又は戸籍の附票 | ||

| 相続人に関する書類 | 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・捺印済みのもの |

| 印鑑証明書 | 相続人全員のもの | |

| 戸籍謄本 | 相続人全員のもの | |

| 住民票又は戸籍の附票 | 不動産を相続する方のもの | |

| その他の書類 | 登記事項証明書 | 不動産の情報を確認するために必要 |

| 固定資産評価証明書 | 登記申請する年度のもの | |

| 相続関係説明図 | ||

| 登記申請書 | ||

| 委任状 | 代理人に登記申請を委任する場合 |

※上記は遺産分割協議による相続登記の場合に必要となる書類一覧です。

登記簿の内容や相続人の状況によっては、追加で必要となる書類が発生する場合がありますのでご注意ください。

【ワンポイント!】

相続登記が長年なされていない不動産には抵当権などの担保がついたままになっていることもあります。抵当権などの担保を抹消するには金融機関からの抵当権抹消の書類が必要となります。

【参考記事】

相続登記の手続きについて、流れと必要書類をもっとも一般的な「遺産分割による相続登記」で解説いたします。

【ワンポイント!】

相続登記は被相続人が残した不動産を誰がどのように引き継ぐかを決めるにあたり次の3つのパターンがあります。

- 遺産分割協議による相続登記

- 遺言書に基づく相続登記

- 法定相続分による相続登記

相続登記の流れは以下のとおり

- 相続人を確定させる

- 被相続人が所有していた不動産の情報を確認する

- 相続人全員による遺産分割協議

- 上記遺産分割協議書の作成

- 管轄法務局へ登記申請

- 管轄法務局にて登記完了書類等の受領

※1と2は平行して行うと効率が良いです。

一つ一つ詳しく見ていきましょう。

1.相続人を確定させる

被相続人が亡くなったこと、被相続人の相続人は誰なのかを証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍一式や相続人の戸籍を集めます。

戸籍を集めることで面識のなかった相続人が発見されることもあるので必須の作業となります。

なお、相続人が既に死亡していたり、子供がいない相続で親や兄弟姉妹が相続人のケースでは、死亡した相続人や親、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

2.被相続人が所有していた不動産の情報確認する

被相続人の所有だと思っていた不動産が実は祖父母の所有だったなんてことも…

登記事項証明書の記載から、不動産の所有者は誰なのか、登記簿上の住所は死亡時の住所と一致しているのか、抵当権等の担保が付いたままになっていないかをしっかりと確認します。

3.相続人全員による遺産分割協議

相続人全員の協議により誰が不動産を相続するか決めます。相続人の内1人でも反対する人や意思表示をすることが出来ない人が含まれている場合は遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議は相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話や書面でも可能です。

その方の症状によりますが、認知症の方が相続人に含まれている場合は認知症の方は正常な判断能力がないため遺産分割協議に参加できません。認知症の方に成年後見人等の代理人を選任し、その方に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することとなります。

また、相続人の中に未成年者がおり、法定代理人である親が同じく相続人となっているケースでは、家庭裁判所に対し、未成年者に特別代理人の選任申立をし、その未成年者に代わって特別代理人が遺産分割協議に参加することとなります。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には決まった形式はありませんが、相続人全員の署名と実印での捺印が必要となります。

また、相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります。

5.管轄法務局へ登記申請

登記申請をする不動産ごとに管轄の法務局が決まっているので管轄法務局へ登記申請書や必要書類を添付して、登記申請をします。

登記申請は法務局の窓口での申請、郵送申請、オンライン申請の3つの方法があります。

6.相続登記完了書類の受取

登記が完了後、登記完了証、登記識別情報通知や原本還付書類を受け取ります。登記申請の際に窓口で受け取るのか、郵送、オンラインで受け取るのかを決めておきます。

【ワンポイント!】

この他にも、相続人の中に死亡している人がいる場合にはその方の出生から死亡までの戸籍が必要となったり、相続放棄をしている人がいれば相続放棄申述受理証明書を取り寄せたり、相続人の中に認知症の方がいる場合には後見人を選任したり、相続人の中に未成年者が含まれている場合には特別代理人の選任が必要となります。

【参考記事】

相続登記に必要な費用は、大きく分けて以下の3つです。

- 戸籍謄本等の実費

- 登録免許税

- 司法書士への報酬

1.戸籍謄本等の実費と2.登録免許税は、ご自身で相続登記を進める場合にも司法書士に手続きを依頼する場合にも必要となりますが、3.司法書士への報酬は、ご自身で相続登記を進める場合には必要ありません。

1.戸籍謄本等の実費

相続登記を申請する際、戸籍謄本、住民票の写しや印鑑登録証明書など、多くの書類を法務局に提出する必要があります。さらに戸籍などを郵送で請求する場合には、往復の切手代や小為替手数料も必要となります。

| 書類等について | 金額(1通あたり) |

|---|---|

| 戸籍謄本、住民票など被相続人や相続人を確定するために必要な書類 | 戸籍謄本 :450円 除籍謄本 :750円 改製原戸籍 :750円 住民票 :350円 住民票の除票:350円 戸籍の附票 :350円 |

| 印鑑登録証明書 | 350円 |

| 固定資産評価証明書 | 土地1筆 :400円 建物1棟 :400円 |

| 登記事項証明書 | 書面申請 :600円 オンライン送付:500円 オンライン窓口:450円 |

| その他、交通費、郵便切手、定額小為替手数料、コピー用紙代、封筒代 | 上記戸籍謄本などを郵送で請求する場合の手数料の支払いは定額小為替で行うこととなります。その際、定額小為替の手数料として別途1枚につき100円が必要となります。 |

※上記は札幌市の手数料となっております。各市町村によって、取得費用が異なりますので、ご自身でご確認ください。

2.登録免許税

書面又は郵送にて相続登記を申請する場合には、郵便局などで収入印紙を購入して、その収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付します。オンラインの場合には、電子納付となります。

登録免許税は不動産の価格に比例して高くなります。

実家の相続登記の登録免許税につきましては、固定資産評価証明書又は納税通知書の不動産の価格を確認すると登録免許税を算出できます。

お金のかかることは後回しにしたくなるかもしれませんが、通常の売買や贈与などのでは登録免許税の税率が原則2%となっているため、それらと比べると相続登記の場合には0.4%ととても低く設定されています。

登録免許税の計算例

登録免許税=課税価格×0.4%

例:固定資産税評価額1,000万円の土地と500万円の家屋を相続した場合

(1,000万円+500万円)×0.4%=6万円

※課税価格は不動産の価格から1000円未満を切り捨てた額です。

※登録免許税は、課税価格に税率をかけた金額から100円未満を切り捨てた額です。

3.司法書士への報酬

相続登記の手続きを司法書士に頼む場合に必要となる費用です。

司法書士報酬はそれぞれの司法書士が自由に決めることが出来ます。そのため、依頼する司法書士、地域、相続登記の条件や難易度によって報酬の金額は変わりますが、相場は5万円から10万位です。

なお、ご自身で相続登記の手続きを進める場合には、司法書士への報酬は必要ありません。

【参考記事】

遺産分割協議が終わり、登記申請書や添付書類が整ったら、いよいよ登記申請です。

登記申請には3つの方法があります。

- 法務局に申請書や添付書類を持参して申請する方法

- 法務局に申請書や添付書類を郵送して申請する方法

- オンラインにより申請する方法

オンライン申請は、そもそも一般の方ではなく専門家向けの申請方法なので、この記事では説明を割愛させていただきます。

法務局に申請書や添付書類を持参して申請する方法

法務局の窓口に登記申請書や添付書類などを持参して申請します。上記書類と一緒に登記申請書に押印した「申請人の印鑑」も持って行きましょう。登記申請後、1週間程度で登記が完了しますが、念のため、登記官に登記完了予定日を確認します。

登記完了予定日以降に、法務局にて登記識別情報通知書や原本還付書類等を受け取り、手続き終了となります。提出した登記申請に不備や補正すべき事項があれば法務局からその旨連絡が来ますが、不備や補正すべき事項がなければ特に法務局から連絡はありません。

なお、登記完了書類を受け取る際は、登記申請の際に使用した「申請人の印鑑」や「申請人の身分証明書」が必要となりますので忘れないようにご注意ください。

登記完了後、法務局で受け取る書類は、登記識別情報通知書及び登記完了証、原本還付書類(登記申請の際に、原本還付の手続きをとっていれば、添付書類の原本を返してもらえます。)となります。

最後に、相続登記が完了したら、登記の内容に間違いがないか登記事項証明書を取得して確認します。

法務局に申請書や添付書類を郵送して申請する方法

準備した登記申請書や添付書類一式を相続する不動産を管轄する法務局に郵送して申請する方法もあります。

郵送方法は、書留かレターパックプラス(レターパックの赤)で送ります。封筒表面に「不動産登記申請書在中」と必ず赤字で記載してください。そして、返信用の封筒と切手も一緒に入れてください。なお、返信の時の郵送方法も、書留かレターパックプラスでの返信となります。

郵送申請は、書類が法務局に届いてから受付されるので、法務局に登記申請書などを持参して申請より時間がかかるので注意が必要となります。

相続登記は非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続登記です。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続登記

経験豊富な司法書士のお任せください

相続登記丸ごとパックは、面倒で複雑な相続登記を相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、登記申請などの相続登記に必要な手続きをまとめて代行いたします。

時間がかかる、心理的な負担の大きい遺産分割協議から書類の準備、法務局への申請まで全てをお任せしていただけますので、全く不安なく手続きを進める事ができます。

無料相談、近郊への無料出張相談も行っております。相続登記は放置しておくと厄介な問題に発展しやすいので、ご不安な方、心配事のある方は、お早目にご相談ください。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。

そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。

相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。