運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

相続登記までの流れ

相続登記の全体像とは?

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。面倒な相続手続きの一つに不動産の名義変更、いわゆる「相続登記」があります。

2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化が始まりました。期限までに相続登記しなければ「過料」というペナルティを課される可能性もありますので、注意が必要です。

また、義務化の問題だけでなく、相続登記を長期間放置することによる相続関係の複雑化など、早めに取り掛からないと面倒な問題が発生する可能性が非常に高くなります。

この記事では、パターン別に相続登記の全体的な流れを解説します。

目次からご自身の実情に合った部分を確認してください。

3つ相続登記

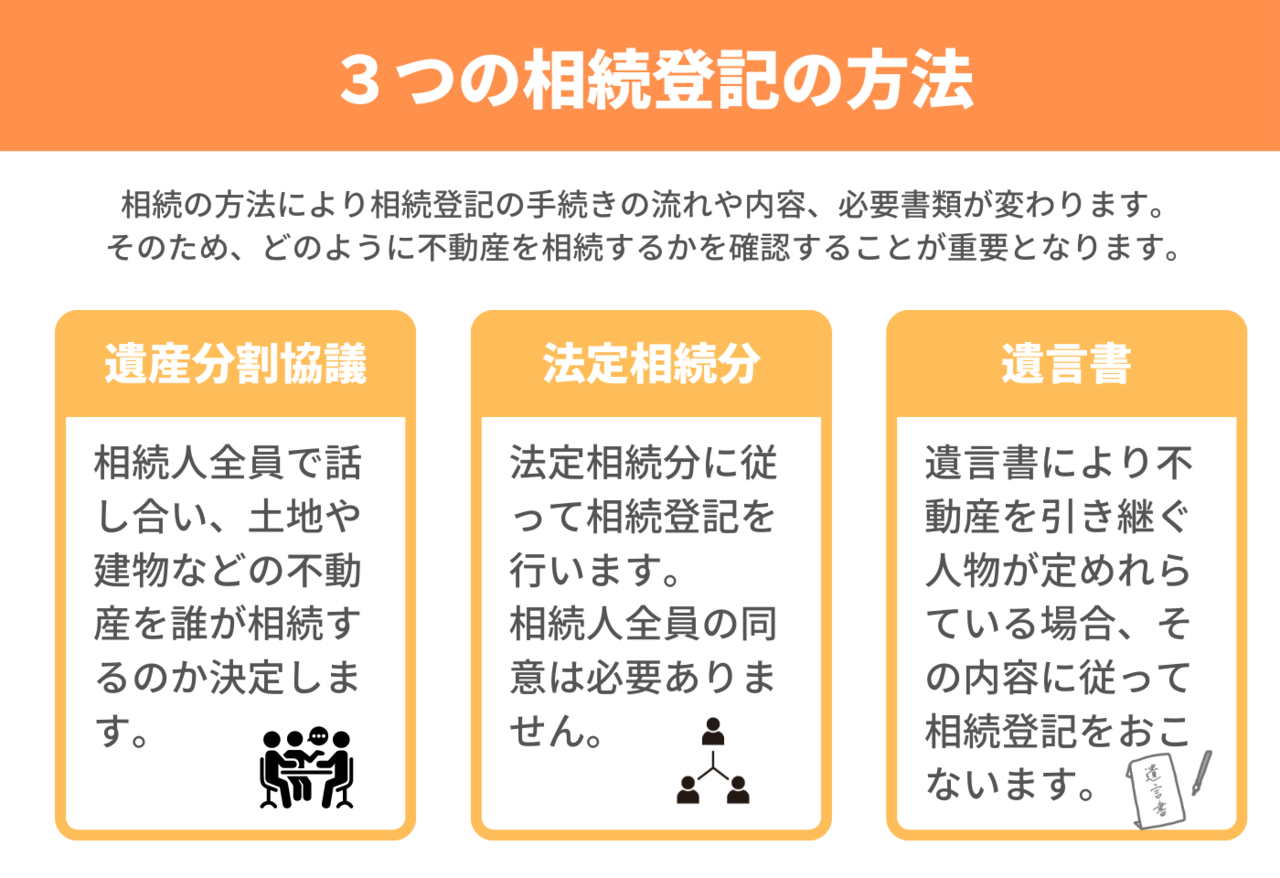

相続登記には、下記の3つのパターンがあります。

- 遺産分割協議による相続登記

- 法定相続分による相続登記

- 遺言書による相続登記

まずは上記3つの中から今回の相続登記が、どのパターンに該当するか確認しましょう。ここから先はそれぞれのパターンの流れにそって説明していきますので、ご自分のパターンをご覧になり相続登記の全体的な流れの把握に努めてください。

遺言書の有無についての確認

遺言書の存在について、故人のご自宅を中心に、机の引き出しや棚の中、金庫を入念に調べてみましょう。公正証書遺言の有無は、原本が公証役場に保管されているため、遺言検索システムを利用すれば簡単に調べることができます。これは、全国の公証役場で、昭和64年から現在までに作成された公正証書遺言の有無について、無料で調査することが可能です。自筆証書遺言が遺言保管所(法務局)に保管されているかどうかの確認は「遺言書保管事実証明書の交付」を請求することで確認することができます。

【関連記事】

遺言書がない場合の相続登記

遺言書がない場合の相続登記は、「遺産分割協議による相続登記」・「法定相続分による相続登記」となります。

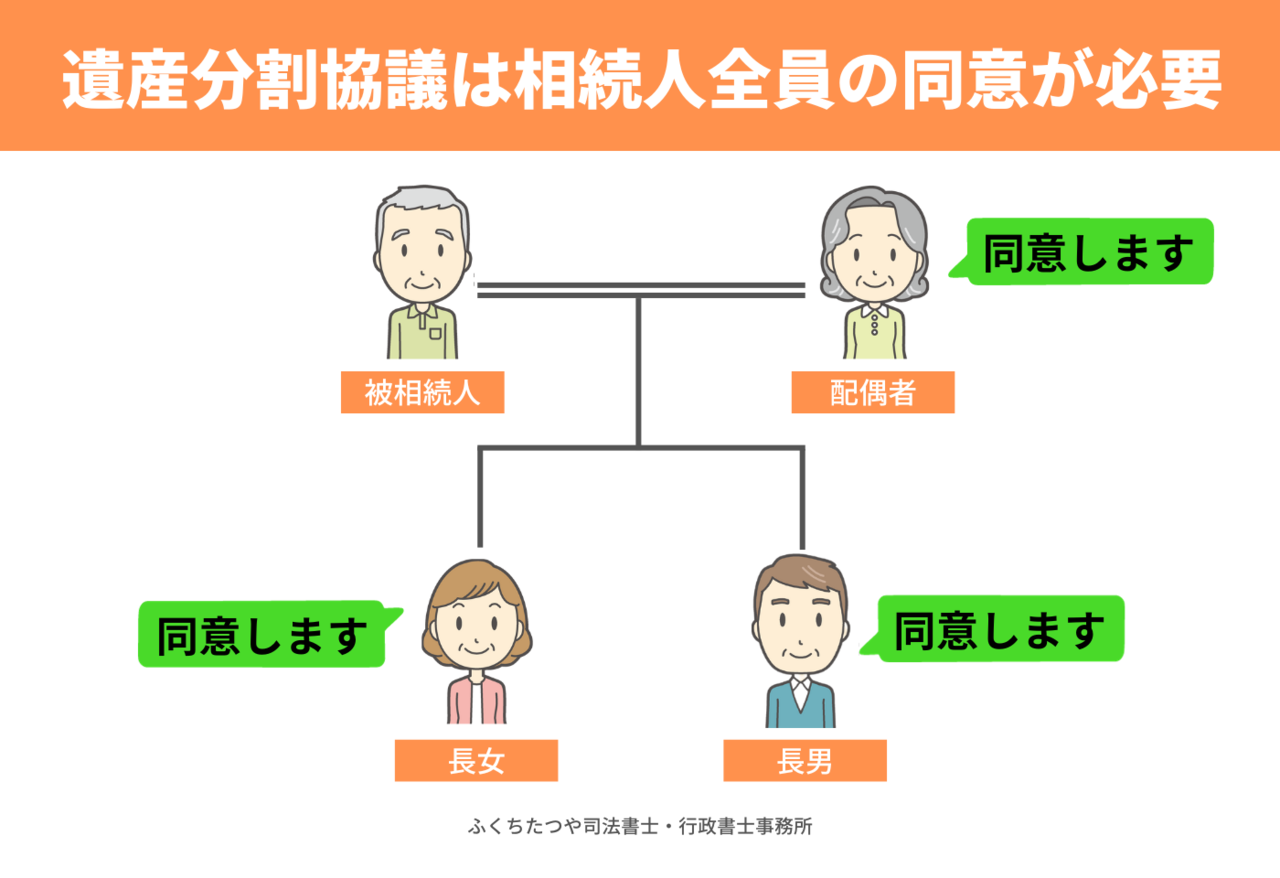

「遺産分割協議による相続登記」は、相続人全員の同意により、相続人の誰が不動産を相続するか(引き継ぐ)を決定します。そのため、相続人同意を一人でも欠いた決定は無効となるため注意が必要です。

「法定相続による相続登記」は、故人の財産を、民法で決められた割合で相続人に分配する相続方法です。

★ワンポイント★

相続人全員の同意により、相続人の誰が不動産を相続するか(引き継ぐ)を決定することを「遺産分割協議」と言います。

【関連記事】

★遺産分割協議による相続登記★

「遺産分割協議による相続登記」は、相続人全員の同意により、相続人の誰が不動産を相続するか(引き継ぐ)を決定します。そのため、相続人同意を一人でも欠いた決定は無効となるため注意が必要です。

以下の順に進めて行きます。

故人が死亡したこと、故人の相続人が誰か、故人の死亡時の住所を証明するため戸籍等の書類を集める必要があります。相続人が生きていること、相続する権利があることを証明するために必要となります。

相続人確定作業に必要な書類

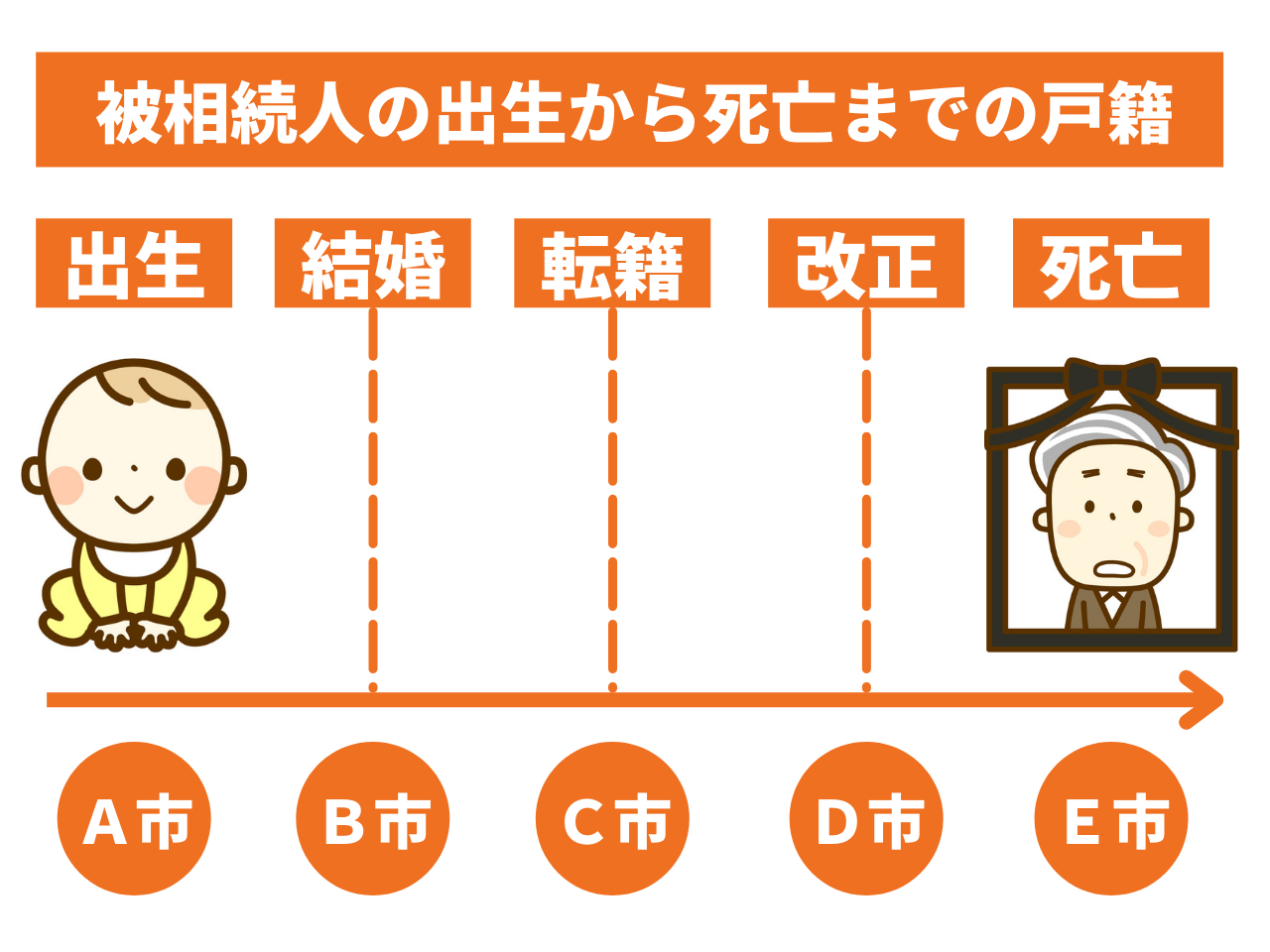

- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

- 故人の住民票の除票又は戸籍の附票

- 相続人の戸籍謄本

- 相続人の住民票又は戸籍の附票

【関連記事】

故人の所有していた不動産の登記事項証明書を確認します。登記事項証明書を確認すると現在の登記名義人(不動産の所有者)が誰なのか、抵当権などの担保が付いたままになっているかどうか不動産の現在の権利関係を確認することが出来ます。

不動産の地番や家屋番号が分からない場合

故人の住所が不動産の所在や地番などと連動していると勘違いされている方も多いのですが、不動産の所在や地番、家屋番号を登記簿で確認する必要があります。

【関連記事】

遺産分割協議は、故人の遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合うことです。生前から誰が何を相続するかなど、ある程度の話し合いや暗黙の了解が取れている場合は話し合いもスムーズに済むかもしれませんが、相続人の中に連絡の取れない人がいる、認知症の方がいる場合などは協議が成立するまで時間がかかってしまいます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作る際に気を付けることは、「相続人全員参加」「分割の内容を正確に記載」することです。相続人全員が同意したことを証明するために、必ず全員の実印での押印及び印鑑証明書の添付が必要です。

【関連記事】

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の戸籍が集まったら、相続関係説明図を作成しましょう。相続関係説明図とは、被相続人の相続人が誰であるかを、一目でわかるように図式化したものです。

登記の原本還付が楽になります!

相続関係説明図は相続手続において必ず必要となるものではありませんが、不動産の名義変更の際、法務局にこれを提出すると、戸籍謄本等の原本還付の手続が非常に楽になります。

【関連記事】

登記申請書を作成します。これが完成すればあとは不動産を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出することになりますので、マラソンでいえばゴールが見えてきたところでしょうか。

登記申請書の記載事項

A4用紙を縦長に使用し、用紙の上部6センチくらいは余白のまま開けておきます。その余白の下に「登記申請書」と記載します。その下に、登記の目的、原因、相続人、添付書類、申請日、管轄の法務局の名称、課税価格、登録免許税、不動産の表示を記入していきます。必要に応じてA4用紙が複数枚になっても問題ありません。

最後に登記申請書及び添付書類を管轄の法務局に提出します。登記申請には3種類の方法があります。その3種類とは、法務局の窓口に申請書を提出する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法です。専門家に頼まずにご自身で登記申請される場合は、窓口か郵送で申請しましょう。

オンライン申請は難しい?

相続登記をオンラインで申請する場合には、専用のソフトをダウンロードする必要があります。さらに電子証明書の取得も必要となるため、ご自身で登記申請する場合は窓口か郵送での申請をお勧めします。

【関連記事】

登記完了予定日になったら、法務局に書類を取りに行きます。「登記申請書に押印した印鑑」「身分証明書」「受付番号をメモした用紙」を持参します。受け取る書類は「登記識別情報通知書」「登記完了書」「原本還付書類」です。郵送で申請した場合は返信用封筒に上記書類が返送されます。

最後に登記事項証明書を取得しよう!

相続登記が完了したら、登記事項証明書を取得して、不動産の名義が変更されていることを確認してください。

★遺産分割協議による相続登記★

- 1相続人の確定作業

相続が発生したこと、つまり、故人が亡くなったことを証明するため、故人の相続人が誰なのかを確定するため以下の書類を集める必要があります。

1-1故人の戸籍謄本(除籍謄本)

故人の亡くなった事実、その日を証明するために必要となります。

1-2故人の出生まで遡る除籍謄本、改製原戸籍

戸籍は結婚、離婚、本籍地の変更や法律の改正で書き換えられます。以前記載されていたことが、次の戸籍に載っていないこともあるので、出生まで遡って取得する必要があります。これで、故人の相続人が誰なのか証明することが出来ます。

1-3故人の住民票の除票又は戸籍の附票

登記事項証明書に記載されている人物と、故人が同一人物だということを証明するために必要です。

1-4相続人全員の戸籍謄本

相続人が生きていること、相続する権利があることを証明するために必要となります。

1-5相続人の住民票

相続人の住所を証明するために必要となります。不動産を引き継ぐ相続人のものだけで大丈夫です。

- 2故人の所有していた不動産の調査

次に故人の財産を全て調べます。知っている、分かっていると思うかもしれません。ですがこれがとても重要で、故人も生前にすっかり忘れているような口に出さない原野などの土地を持っていた、故人の名義だと思っていた自宅が建っている土地の名義が他人だった、という事もあります。

また、故人の住所が不動産の所在や地番などと連動していると勘違いされている方も多いのですが、不動産の所在や地番、家屋番号を登記簿で確認する必要があります。

2-1不動産の地番や家屋番号を調べる

納税通知書、権利証、登記簿謄本で不動産の所在や地番、家屋番号を調べます。

不動産が分からない時は名寄帳を取得します。

亡くなった方の不動産が地番、家屋番号で記載されていますが、管轄内の不動産の情報しか分かりません。

名寄帳を取得するには故人の戸籍謄本(除籍謄本)、請求する方の戸籍謄本などが必要となります。

2-2固定資産評価証明書を取得する

固定資産評価証明書の取得もしておきましょう。登記申請の際に必要となる登録免許税の計算に必要となります。

固定資産評価証明書は、登記申請をするときの年度のものを取得します。

2-3登記事項証明書を取得する

不動産の所在や地番、家屋番号が分かったら、それらの情報をもとに登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書は法務局で取得することができます。

これは相続人でなくても誰でも取得できます。

マンションの場合は、その土地が敷地権化されているかどうかの確認も必要です。敷地権化されていない場合は土地の登記事項証明書も必要なので取得しておきましょう。

2-4不動産の所有者の確認

2-3で取得した登記事項証明書を確認すると、その不動産の所有者が分かりますので、故人が登記名義人である事を確認します。

2-5不動産の管轄を確認する

登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得できますが、登記申請するためには、その不動産を管轄する法務局にする必要があります。

- 3遺産分割協議

3-1相続人全員で遺産分割協議

遺産分割協議というのは、故人の遺産をどのように分けるか相続人全員で話し合うことです。生前から誰が何を相続するかなど、ある程度の話し合いや暗黙の了解が取れている場合は話し合いもスムーズに済むかもしれませんが、相続人の中に連絡の取れない人がいる、認知症の方がいる場合などは協議が成立するまで時間がかかってしまいます。

遺産分割の方法は主に3種類あります。

不動産をそのままの状態で相続する「現物分割」。土地や建物を売り、そのお金を分ける「換金分割」。不動産を一部の相続人に相続させ、代わりに他の相続人に金銭などを支払う「代償分割」の3種類です。

3-2遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作る際に気を付けることは、「相続人全員参加」「分割の内容を正確に記載」することです。

相続人全員が同意したことを証明するために、必ず全員の実印での押印及び印鑑証明書の添付が必要です。

- 4相続関係説明図の作成

ここまでで書類の準備が完了しました。この書類をもとにして、次は相続関係説明図の作成です。この書類を用意しておくと登記申請の後、使用した書類を返却してもらえます。使用した書類とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。故人と相続人の関係を図解説明で分かりやすく記入したものです。

- 5登記申請書の作成

法務局に申請する書類を作成します。これが完成すれば次は不動産を管轄する法務局に提出することになりますので、マラソンでいえばゴールが見えてきたところでしょうか。

A4用紙を縦長に使用し、用紙の上部6センチくらいは余白のまま開けておきます。その余白の下に「登記申請書」と記載します。その下に、登記の目的、原因、相続人、添付書類、申請日、管轄の法務局の名称、課税価格、登録免許税、不動産の表示を記入していきます。必要に応じてA4用紙が複数枚になっても問題ありません。

- 6登記申請

最後に法務局に作成した登記申請書や添付書類を提出します。マラソンでいうとラストスパートの部分にあたるかもしれません。登記申請には3種類の方法があります。その3種類とは、法務局の窓口に申請書を提出する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法です。

- 7登記完了

登記完了予定日になりましたら、再度、法務局に書類を取りに行きます。「登記申請書に押印した印鑑」「身分証明書」「受付番号をメモした用紙」を持参します。受け取る書類は「登記識別情報通知書」「登記完了書」「原本還付書類」です。

登記申請が終わったということは、登記申請した不動産の名義が変わったということです。それを確認するために、登記事項証明書発行窓口で、登記事項証明書を取得して不動産名義を確認してください。

不動産の名義を確認して不備がなければ、相続登記はこれで完了です。

★法定相続分による相続登記★

- 1相続人の確定作業

相続が発生したこと、つまり、故人が亡くなったことを証明するため、故人の相続人が誰なのかを確定するため以下の書類を集める必要があります。

1-1故人の戸籍謄本(除籍謄本)

故人の亡くなった事実、その日を証明するために必要となります。

1-2故人の出生まで遡る除籍謄本、改製原戸籍

戸籍は結婚、離婚、本籍地の変更や法律の改正で書き換えられます。以前記載されていたことが、次の戸籍に載っていないこともあるので、出生まで遡って取得する必要があります。これで、故人の相続人が誰なのか証明することが出来ます。

1-3故人の住民票の除票又は戸籍の附票

登記事項証明書に記載されている人物と、故人が同一人物だということを証明するために必要です。

1-4相続人全員の戸籍謄本

相続人が生きていること、相続する権利があることを証明するために必要となります。

1-5相続人全員の住民票

相続人の住所を証明するために必要となります。法定相続分による相続登記では相続人全員のものが必要となります。

- 2故人の所有していた不動産の調査

次に故人の財産を全て調べます。知っている、分かっていると思うかもしれません。ですがこれがとても重要で、故人も生前にすっかり忘れているような口に出さない原野などの土地を持っていた、故人の名義だと思っていた自宅が建っている土地の名義が他人だった、という事もあります。

また、故人の住所が不動産の所在や地番などと連動していると勘違いされている方も多いのですが、不動産の所在や地番、家屋番号を登記簿で確認する必要があります。

2-1不動産の地番や家屋番号を調べる

納税通知書、権利証、登記簿謄本で不動産の所在や地番、家屋番号を調べます。

不動産が分からない時は名寄帳を取得します。

亡くなった方の不動産が地番、家屋番号で記載されていますが、管轄内の不動産の情報しか分かりません。

名寄帳を取得するには故人の戸籍謄本(除籍謄本)、請求する方の戸籍謄本などが必要となります。

2-2固定資産評価証明書を取得する

固定資産評価証明書の取得もしておきましょう。登記申請の際に必要となる登録免許税の計算に必要となります。

固定資産評価証明書は、登記申請をするときの年度のものを取得します。

2-3登記事項証明書を取得する

不動産の所在や地番、家屋番号が分かったら、それらの情報をもとに登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書は法務局で取得することができます。

これは相続人でなくても誰でも取得できます。

マンションの場合は、その土地が敷地権化されているかどうかの確認も必要です。敷地権化されていない場合は土地の登記事項証明書も必要なので取得しておきましょう。

2-4不動産の所有者の確認

2-3で取得した登記事項証明書を確認すると、その不動産の所有者が分かりますので、故人が登記名義人である事を確認します。

2-5不動産の管轄を確認する

登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得できますが、登記申請するためには、その不動産を管轄する法務局にする必要があります。

- 3相続関係説明図の作成

ここまでで書類の準備が完了しました。この書類をもとにして、次は相続関係説明図の作成です。この書類を用意しておくと登記申請の後、使用した書類を返却してもらえます。使用した書類とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。故人と相続人の関係を図解説明で分かりやすく記入したものです。

- 4登記申請書の作成

法務局に申請する書類を作成します。これが完成すれば次は不動産を管轄する法務局に提出することになりますので、マラソンでいえばゴールが見えてきたところでしょうか。

A4用紙を縦長に使用し、用紙の上部6センチくらいは余白のまま開けておきます。その余白の下に「登記申請書」と記載します。その下に、登記の目的、原因、相続人、添付書類、申請日、管轄の法務局の名称、課税価格、登録免許税、不動産の表示を記入していきます。必要に応じてA4用紙が複数枚になっても問題ありません。

- 5登記申請

最後に法務局に作成した登記申請書や添付書類を提出します。マラソンでいうとラストスパートの部分にあたるかもしれません。登記申請には3種類の方法があります。その3種類とは、法務局の窓口に申請書を提出する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法です。

- 6登記完了

登記完了予定日になりましたら、再度、法務局に書類を取りに行きます。「登記申請書に押印した印鑑」「身分証明書」「受付番号をメモした用紙」を持参します。受け取る書類は「登記識別情報通知書」「登記完了書」「原本還付書類」です。

登記申請が終わったということは、登記申請した不動産の名義が変わったということです。それを確認するために、登記事項証明書発行窓口で、登記事項証明書を取得して不動産名義を確認してください。

不動産の名義を確認して不備がなければ、相続登記はこれで完了です。

遺言書がある場合の相続登記

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

「公正証書遺言」は、公証役場で、証人二人以上立会のもと、公証人が遺言書を作成するため、要件の不備が原因で無効になる可能性が低く、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配がなく、遺言検索システムを利用すれば、遺言書の有無を調査するのも簡単です。

「自筆証書遺言」は、遺言者が直筆で全文を書いたもので、簡単でかつ費用をかけずに作成できる反面、書き方や内容などに不備があると、その遺言書は無効となってしまいます。

なお、相続法の改正により、内容の一部をパソコンなどで作成することも、可能となりました。

また、公正証書遺言以外の遺言には、検認という家庭裁判所の手続きが必要となります

★公正証書遺言がある場合の相続登記★

- 1相続人の確定作業

相続が発生したこと、つまり、故人が亡くなったことを証明するため、遺言書により誰が不動産を引き継ぐのかを証明するため以下の書類を集める必要があります。

1-1故人の戸籍謄本(除籍謄本)

故人の亡くなった事実、その日を証明するために必要となります。

なお、「遺言書による相続登記」の場合には、基本的には故人の出生から死亡までの戸籍を遡って取得する必要はありません。(引き継ぐ相続人が、親や兄弟姉妹である場合は、故人の戸籍を遡って取得する必要があります。)

1-2故人の住民票の除票又は戸籍の附票

登記事項証明書に記載されている人物と、故人が同一人物だということを証明するために必要です。

1-3不動産を引き継ぐ相続人の戸籍謄本

相続人が生きていること、相続する権利があることを証明するために必要となります。

1-4不動産を引き継ぐ相続人の住民票

相続人の住所を証明するために必要となります。不動産を引き継ぐ相続人のものだけで大丈夫です。

- 2故人の所有していた不動産の調査

遺言書の記載内容から、引き継ぐ不動産の情報を調べます。

遺言書に不動産の情報が特定されている場合には、容易に不動産の情報を調べることが出来ますが、特定されていない場合には納税通知書や権利証、登記簿謄本から調べる必要があります。

また、故人の住所が不動産の所在や地番などと連動していると勘違いされている方も多いのですが、不動産の所在や地番、家屋番号を登記簿で確認する必要があります。

2-1不動産の地番や家屋番号を調べる

遺言書の記載内容から不動産の情報を調べます。また、遺言書に不動産の情報が特定されていない場合には、納税通知書、権利証、登記簿謄本で不動産の所在や地番、家屋番号を調べます。

不動産が分からない時は名寄帳を取得します。

亡くなった方の不動産が地番、家屋番号で記載されていますが、管轄内の不動産の情報しか分かりません。

名寄帳を取得するには故人の戸籍謄本(除籍謄本)、請求する方の戸籍謄本などが必要となります。

2-2固定資産評価証明書を取得する

固定資産評価証明書の取得もしておきましょう。登記申請の際に必要となる登録免許税の計算に必要となります。

固定資産評価証明書は、登記申請をするときの年度のものを取得します。

2-3登記事項証明書を取得する

不動産の所在や地番、家屋番号が分かったら、それらの情報をもとに登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書は法務局で取得することができます。

これは相続人でなくても誰でも取得できます。

マンションの場合は、その土地が敷地権化されているかどうかの確認も必要です。敷地権化されていない場合は土地の登記事項証明書も必要なので取得しておきましょう。

2-4不動産の所有者の確認

2-3で取得した登記事項証明書を確認すると、その不動産の所有者が分かりますので、故人が登記名義人である事を確認します。

2-5不動産の管轄を確認する

登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得できますが、登記申請するためには、その不動産を管轄する法務局にする必要があります。

- 3相続関係説明図の作成

ここまでで書類の準備が完了しました。この書類をもとにして、次は相続関係説明図の作成です。この書類を用意しておくと登記申請の後、使用した書類を返却してもらえます。使用した書類とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。故人と相続人の関係を図解説明で分かりやすく記入したものです。

- 4登記申請書の作成

法務局に申請する書類を作成します。これが完成すれば次は不動産を管轄する法務局に提出することになりますので、マラソンでいえばゴールが見えてきたところでしょうか。

A4用紙を縦長に使用し、用紙の上部6センチくらいは余白のまま開けておきます。その余白の下に「登記申請書」と記載します。その下に、登記の目的、原因、相続人、添付書類、申請日、管轄の法務局の名称、課税価格、登録免許税、不動産の表示を記入していきます。必要に応じてA4用紙が複数枚になっても問題ありません。

- 5登記申請

最後に法務局に作成した登記申請書や添付書類を提出します。マラソンでいうとラストスパートの部分にあたるかもしれません。登記申請には3種類の方法があります。その3種類とは、法務局の窓口に申請書を提出する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法です。

- 6登記完了

登記完了予定日になりましたら、再度、法務局に書類を取りに行きます。「登記申請書に押印した印鑑」「身分証明書」「受付番号をメモした用紙」を持参します。受け取る書類は「登記識別情報通知書」「登記完了書」「原本還付書類」です。

登記申請が終わったということは、登記申請した不動産の名義が変わったということです。それを確認するために、登記事項証明書発行窓口で、登記事項証明書を取得して不動産名義を確認してください。

不動産の名義を確認して不備がなければ、相続登記はこれで完了です。

★自筆証書遺言がある場合の相続登記★

- 1相続人の確定作業

相続が発生したこと、つまり、故人が亡くなったことを証明するため、遺言書により誰が不動産を引き継ぐのかを証明するため以下の書類を集める必要があります。

1-1故人の戸籍謄本(除籍謄本)

故人の亡くなった事実、その日を証明するために必要となります。

なお、「遺言書による相続登記」の場合には、基本的には故人の出生から死亡までの戸籍を遡って取得する必要はありません。(引き継ぐ相続人が、親や兄弟姉妹である場合は、故人の戸籍を遡って取得する必要があります。)

1-2故人の住民票の除票又は戸籍の附票

登記事項証明書に記載されている人物と、故人が同一人物だということを証明するために必要です。

1-3不動産を引き継ぐ相続人の戸籍謄本

相続人が生きていること、相続する権利があることを証明するために必要となります。

1-4不動産を引き継ぐ相続人の住民票

相続人の住所を証明するために必要となります。不動産を引き継ぐ相続人のものだけで大丈夫です。

- 2故人の所有していた不動産の調査

遺言書の記載内容から、引き継ぐ不動産の情報を調べます。

遺言書に不動産の情報が特定されている場合には、容易に不動産の情報を調べることが出来ますが、特定されていない場合には納税通知書や権利証、登記簿謄本から調べる必要があります。

また、故人の住所が不動産の所在や地番などと連動していると勘違いされている方も多いのですが、不動産の所在や地番、家屋番号を登記簿で確認する必要があります。

2-1不動産の地番や家屋番号を調べる

遺言書の記載内容から不動産の情報を調べます。また、遺言書に不動産の情報が特定されていない場合には、納税通知書、権利証、登記簿謄本で不動産の所在や地番、家屋番号を調べます。

不動産が分からない時は名寄帳を取得します。

亡くなった方の不動産が地番、家屋番号で記載されていますが、管轄内の不動産の情報しか分かりません。

名寄帳を取得するには故人の戸籍謄本(除籍謄本)、請求する方の戸籍謄本などが必要となります。

2-2固定資産評価証明書を取得する

固定資産評価証明書の取得もしておきましょう。登記申請の際に必要となる登録免許税の計算に必要となります。

固定資産評価証明書は、登記申請をするときの年度のものを取得します。

2-3登記事項証明書を取得する

不動産の所在や地番、家屋番号が分かったら、それらの情報をもとに登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書は法務局で取得することができます。

これは相続人でなくても誰でも取得できます。

マンションの場合は、その土地が敷地権化されているかどうかの確認も必要です。敷地権化されていない場合は土地の登記事項証明書も必要なので取得しておきましょう。

2-4不動産の所有者の確認

2-3で取得した登記事項証明書を確認すると、その不動産の所有者が分かりますので、故人が登記名義人である事を確認します。

2-5不動産の管轄を確認する

登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得できますが、登記申請するためには、その不動産を管轄する法務局にする必要があります。

- 3遺言書の検認

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。検認手続きとは、その遺言書の現況を記録し、偽造や変造を防ぎ、遺言書の内容を明確にするための一種の証拠保全手続きであるとともに、相続人に遺言書の存在を知らせる手続きでもあります。

検認は、遺言書を保管していた者または遺言書を発見したものが家庭裁判所に遅滞なく申し立てなければなりません。遺言書の保管者やその発見をしたものが、家庭裁判所へ遺言書の提出を怠り、遺言の執行をした場合は、5万円以下の過料に処されてしまいますし、検認の手続きを行わなかったことで、相続人等が損害を受けた場合は、損害賠償請求がされる可能性もあります。

検認を経た遺言書には検認済証明書が添付され、その証明書が添付されて初めて、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続きを行うことが出来るようになります。

- 4相続関係説明図の作成

ここまでで書類の準備が完了しました。この書類をもとにして、次は相続関係説明図の作成です。この書類を用意しておくと登記申請の後、使用した書類を返却してもらえます。使用した書類とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。故人と相続人の関係を図解説明で分かりやすく記入したものです。

- 5登記申請書の作成

法務局に申請する書類を作成します。これが完成すれば次は不動産を管轄する法務局に提出することになりますので、マラソンでいえばゴールが見えてきたところでしょうか。

A4用紙を縦長に使用し、用紙の上部6センチくらいは余白のまま開けておきます。その余白の下に「登記申請書」と記載します。その下に、登記の目的、原因、相続人、添付書類、申請日、管轄の法務局の名称、課税価格、登録免許税、不動産の表示を記入していきます。必要に応じてA4用紙が複数枚になっても問題ありません。

- 6登記申請

最後に法務局に作成した登記申請書や添付書類を提出します。マラソンでいうとラストスパートの部分にあたるかもしれません。登記申請には3種類の方法があります。その3種類とは、法務局の窓口に申請書を提出する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法です。

- 7登記完了

登記完了予定日になりましたら、再度、法務局に書類を取りに行きます。「登記申請書に押印した印鑑」「身分証明書」「受付番号をメモした用紙」を持参します。受け取る書類は「登記識別情報通知書」「登記完了書」「原本還付書類」です。

登記申請が終わったということは、登記申請した不動産の名義が変わったということです。それを確認するために、登記事項証明書発行窓口で、登記事項証明書を取得して不動産名義を確認してください。

不動産の名義を確認して不備がなければ、相続登記はこれで完了です。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。