運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

故人の相続人は誰?

相続人調査の基本と手順

故人の相続人は誰?

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続が開始したら早めに調査した方が良いは、①誰が被相続人の相続人なのか?、②被相続人の相続財産はなにか、③被相続人は遺言書を残しているのかです。

この記事では、その中でも特に重要な「相続人の調査」について解説します。

相続人の調査は上記①に当たる手続きで、一部の相続人を除いた遺産分割協議は無効となってしまう恐れがあるため、正確な相続人調査は相続手続きにおいて最も重要と言っても過言ではありません。

故人が遺言書の中で誰がどの財産を引き継ぐか指定している場合を除き、財産を引き継ぐ人が誰になるか、つまり相続人が誰になるかは民法で決められています。これを法定相続人といいます。

【関連記事】

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

相続人の調査をした結果、前妻との間に子供がいる…、じつは養子がいたなど…、故人から聞かされていない相続人が存在する可能性があります。

もしも、一部の相続人を除いて遺産分割協議を成立させてしまうと、手続きを最初からやり直さなければならないなど、取り返しのつかない事態になりかねません。

遺産分割協議について

遺産分割協議は、相続人全員(包括受遺者を含む)が参加し、その全員の同意により、相続財産の分配を決定します。そのため、相続人を一人でも欠いたものは無効となるため注意が必要となります。

【関連記事】

相続人を証明する必要性

また、不動産の名義変更(いわゆる相続登記)、預貯金や有価証券の相続手続き、自動車の名義変更手続きなど、各種の相続を原因とする名義変更手続きでも被相続人の相続関係を証明する必要があります。赤の他人に「故人の相続人は3名です。妻の私が言っているので間違いありません。」と言っても信用してもらえないですよね。

そのため第三者に故人の相続人が誰であるかを証明するために、戸籍謄本により、相続人が誰であるのか証明する必要があるのです。そのため、相続人の調査は、相続が開始したらなるべく早く着手し、遺産分割協議に入る前に故人の相続人が誰なのか確定させておくことが重要となってきます。

相続人の調査の方法

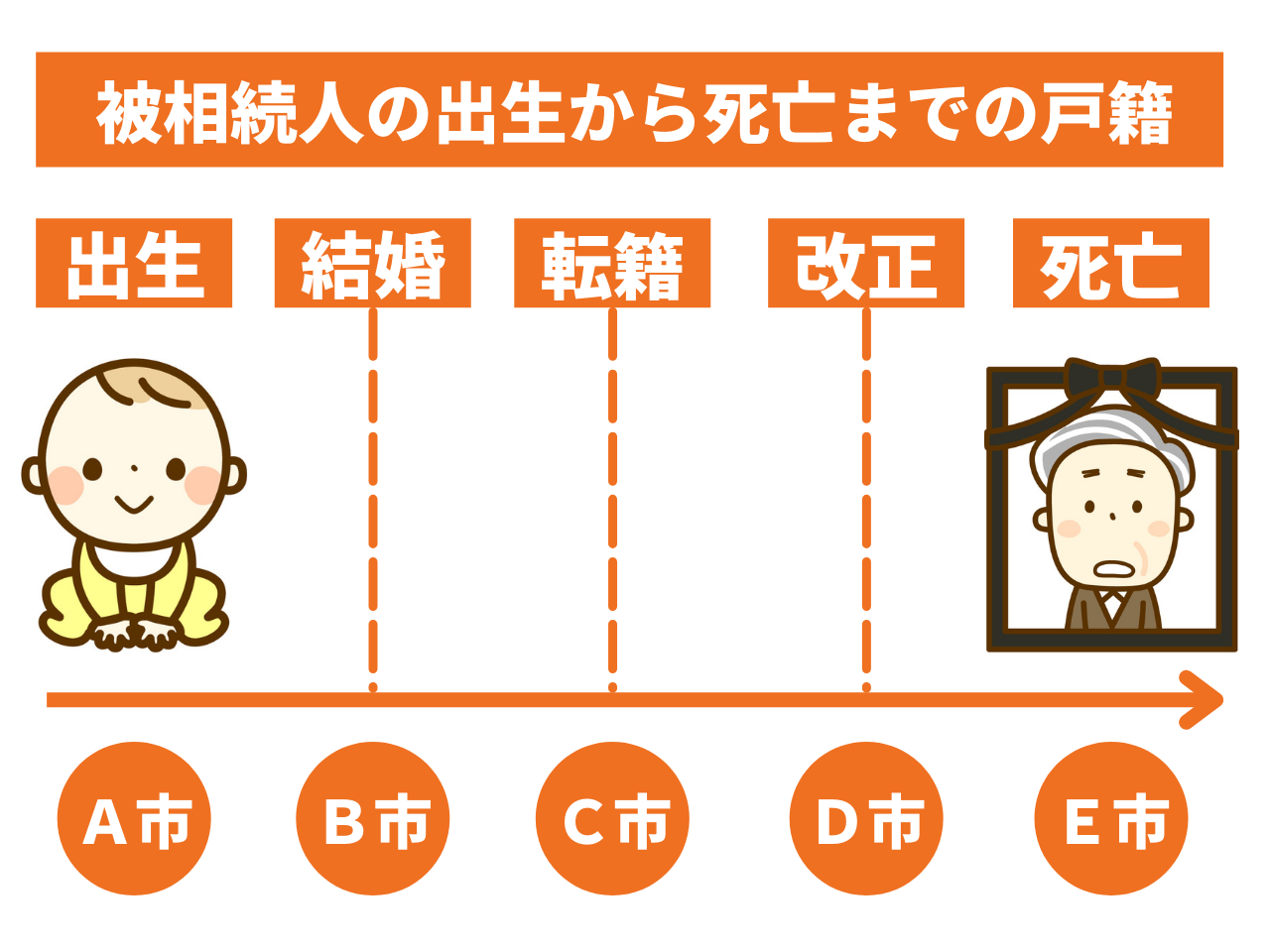

相続人の調査は、故人の戸籍を出生から死亡まで全て取得して行います。故人の死亡の記載のある戸籍だけでは、相続人の調査としては不十分です。

戸籍は、法改正による戸籍の様式変更、婚姻や転籍などにより、新たなものが作られます。戸籍が新しく作成されても、前の戸籍に載っていた情報が全て新たに作成された戸籍に記載されるわけではありません。

例えば、法改正後の新しい戸籍には、その時点で籍がある人の情報だけが記載されるため、改正以前に死亡や婚姻で除籍された人については、戸籍から消えてしまいます。

もし、故人が先妻との間に子供がおり、離婚により除籍となり、先妻の戸籍に入籍した場合、故人の戸籍が法改正などで新しく作成された場合には、その新しく作成された戸籍を見ただけでは先妻との間の子の存在はわからないということになるのです。

そのため、この戸籍を集めるという、作業をおろそかにしてしまうと、先妻との子供の存在を見逃してしまったり、養子の存在に気付かなかったりしてしまうのです。

このように相続人確定のためには、故人の出生から死亡までの戸籍を全て確認した上で、他に相続人がいないかを確認する必要があります。

法定相続人について

- 妻…常に相続人となる

- 第一順位…子や孫などの直系卑属

- 第二順位…父母や祖父母などの直系尊属

- 第三順位…兄弟姉妹

【関連記事】

被相続人に直系卑属や尊属がいない場合

被相続人に直系卑属(子供や孫)、直系卑属(父母や祖父母)がおらず、第三順位の相続人(兄弟姉妹)が法定相続人である場合は、被相続人の兄弟姉妹が誰であるかを特定する必要があります。

この場合、被相続人の出生から死亡の戸籍だけでなく、父及び母の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

★ポイント★

兄弟姉妹が多かったり、関係性が希薄であると、相続関係が複雑化する傾向にあります。

【関連記事】

日本国民の出生から死亡までの身分関係を証明するための書類が戸籍です。戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、家族関係等の身分関係が記載されており、現在の戸籍は夫婦とその氏を同じくする子供を単位として作成されています。子供が婚姻すると除籍となりその子供夫婦の新たな戸籍が作成されます。

戸籍に記載される主なもの

本籍、筆頭者、戸籍に記載されている人の氏名、生年月日、婚姻事項、出生事項、死亡日、家族関係など

本籍と筆頭者

戸籍は本籍と筆頭者で表示されます。「本籍」は戸籍の所在場所のことをいい、土地の地番を利用してラベル付けしたようなものです。「筆頭者」は戸籍の一番最初に載っている人のことです。筆頭者がその者が死亡しても変わりません。戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、除籍謄本・抄本(除籍全部事項証明)、改製原戸籍謄本・抄本

★ポイント★

本籍と住所を混同している方が多い印象ですが、全く別のものです。

戸籍謄本と抄本

- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は戸籍に載っている人全員を証明するもの。

- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明)は戸籍に載っている一部の人を証明するものです。

★ポイント★

謄本は全員、抄本は一部と覚えると良いです。

戸籍の種類

戸籍には、現在使用されている現在戸籍、戸籍に記載されていた人全員が除籍となった除籍謄本、戸籍法改正により様式変更のため改製原戸籍があります。

以下では各戸籍について、説明します。

現在戸籍

現在戸籍は、当該戸籍に在籍している人がいる戸籍をいいます。本籍地の市区町村に保管されています。正式には戸籍全部事項証明といいますが、一般的には戸籍謄本と言えば通じます。この記事を読まれている方が想像する戸籍はこの現在戸籍ではないでしょうか。

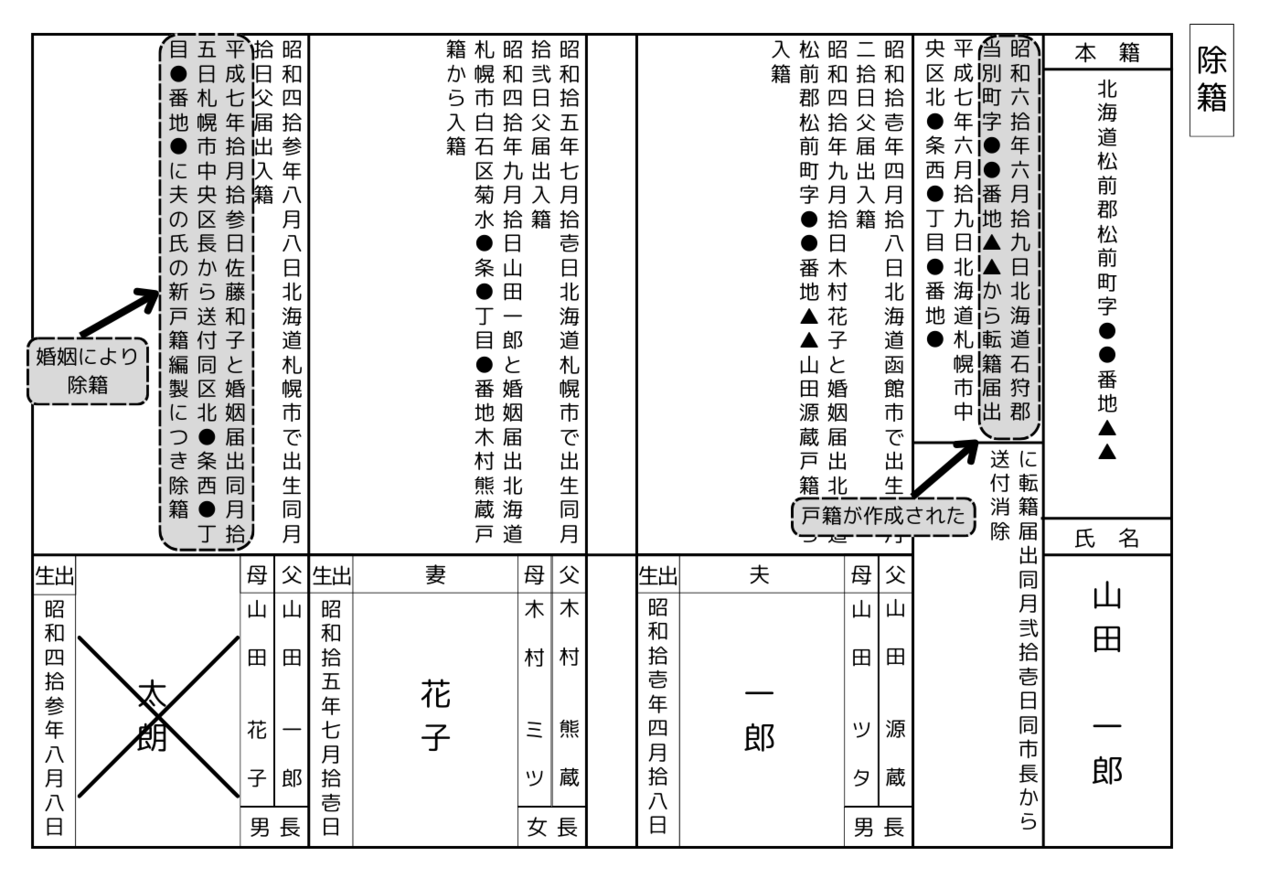

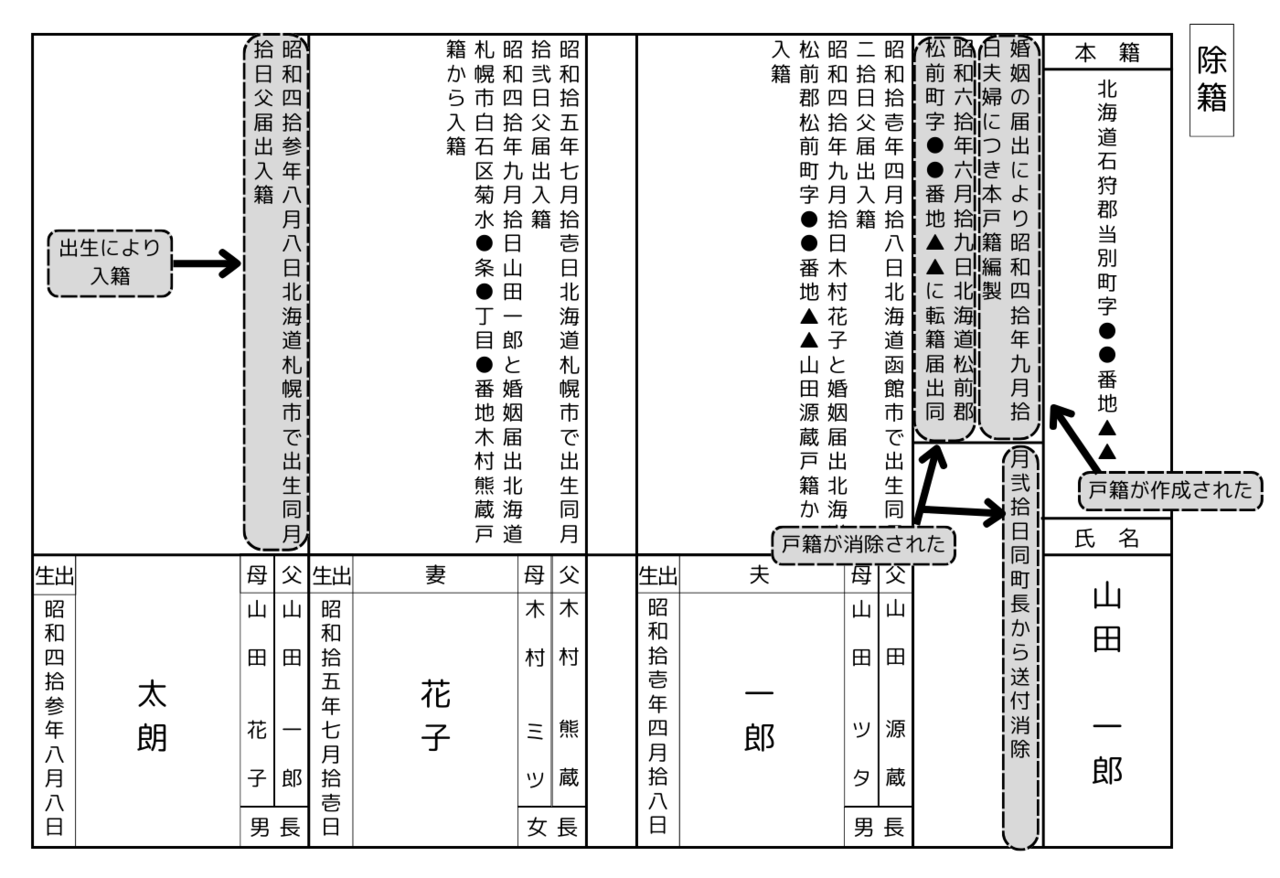

除籍謄本

死亡、婚姻、転籍、離婚などの事由により、戸籍から抜けることを「除籍」といいます。戸籍に記載された人全員が除籍となり、誰もいなくなった戸籍を「除籍謄本」といいます。

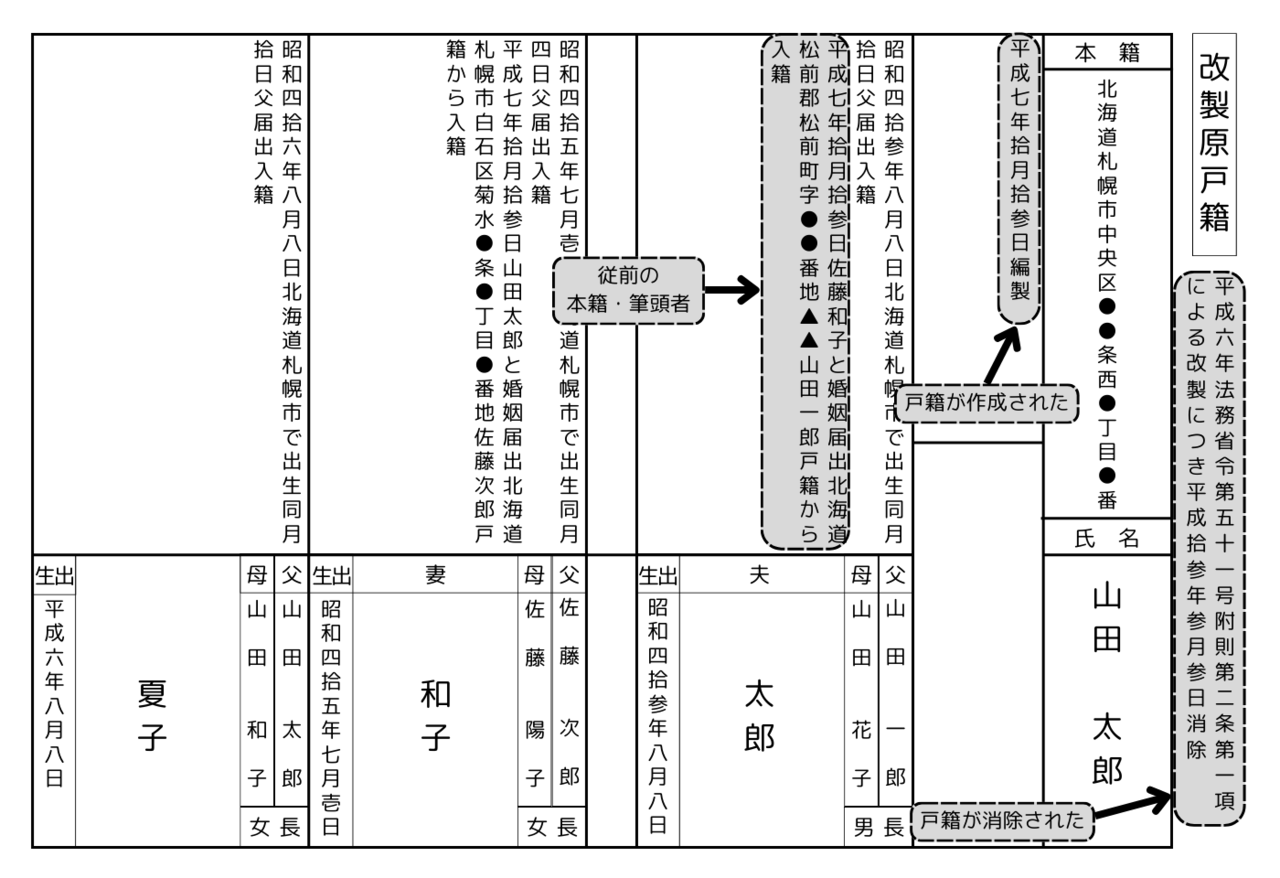

改製原戸籍

戸籍は法改正により様式が改められることがあります。この様式が変更される前の戸籍を改製原戸籍といいます。一般的には改製原戸籍は「かいせいはらこせき」と呼びますが、「はらこせき」という呼び方でも通じることが多いです。

戸籍の編製

新たに戸籍を作成することを戸籍の「編製」と言います。戸籍の「編製」事由は婚姻、転籍など様々あります。戸籍の編製については、その戸籍の「戸籍事項欄」で確認できます。

以下ではどんな時に戸籍が編製されるかについて、その主な「戸籍の編製事由」について紹介します。

婚姻

婚姻により、新たに夫婦の戸籍が編製されます。この場合、夫婦のどちらかが戸籍の筆頭者となります。

転籍

従前の市町村から本籍を移動すると、新たな市町村を本籍地とする戸籍が作られます。従前の本籍地の戸籍は除籍となります。あくまで本籍を移動する場合ですので、住所のみを移転する場合には転籍とはなりません。

離婚

離婚の場合、筆頭者ついては新たな戸籍は編製されません。

相手方の配偶者は婚姻時の戸籍から除籍となます。離婚届を提出する際、新たに自らを筆頭者とする戸籍を編製するか、婚姻前の戸籍に戻るかを選択することが出来ます。

分籍

分籍により、子が親の戸籍から抜け、新たに自らを筆頭者とする戸籍が編製されます。

戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成人している人が分籍することが出来ますが、一度分籍すると従前の戸籍に戻ることは出来ません。

戸籍の改製

法改正により戸籍の様式が改められると、新たな様式で戸籍が作られます。

家督相続

旧民法の時代、戸籍は戸主とその家族をもって構成される「家」を単位に編製されていました。「家督相続など」により戸主が交代することで新しく戸籍が編製されます。

分家

旧民法の時代、ある家族が戸主の了解を得て、新たに家を設立することを「分家」といいました。「分家」により新しい「家」が設立することで新たな戸籍が編製されます。

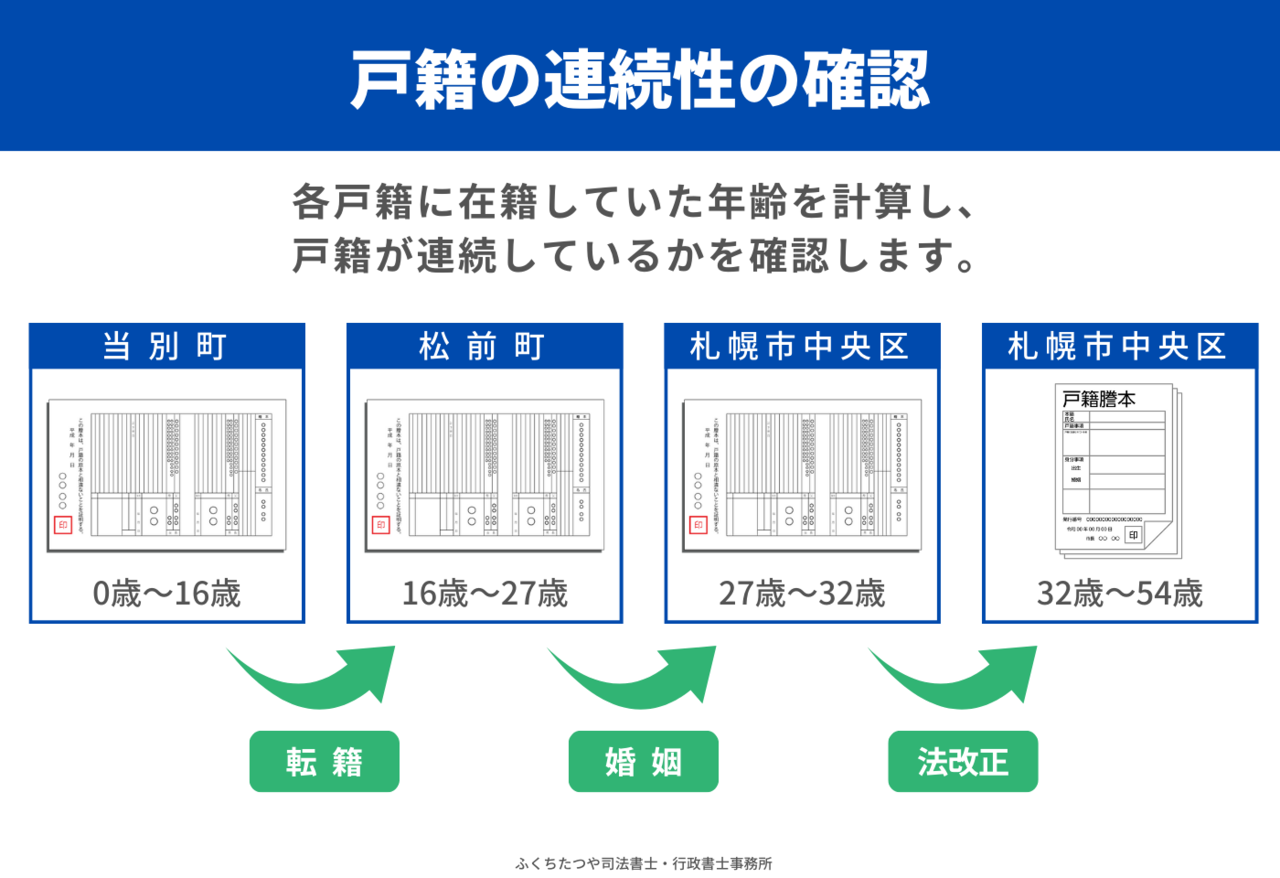

戸籍の連続性の確認方法

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。

新しい戸籍には「戸籍事項欄」に戸籍の編製事由と編製日が記載され、従前の戸籍には「除籍」「消除」となった事由とその日付けが記載されます。

この新しい戸籍の「作成日」と従前の戸籍の「除籍の日」を照らし合わせることで戸籍の連続性を確認することが出来ます。

複数の戸籍編製事由が記載されている場合

古い戸籍には複数の戸籍編製事由が記載されている場合があります。その場合、一番最後の事由により戸籍が作成されたと読み取ることが出来ます。

法定相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて行います。具体的には被相続人の死亡から出生まで遡って集めていくこととなります。

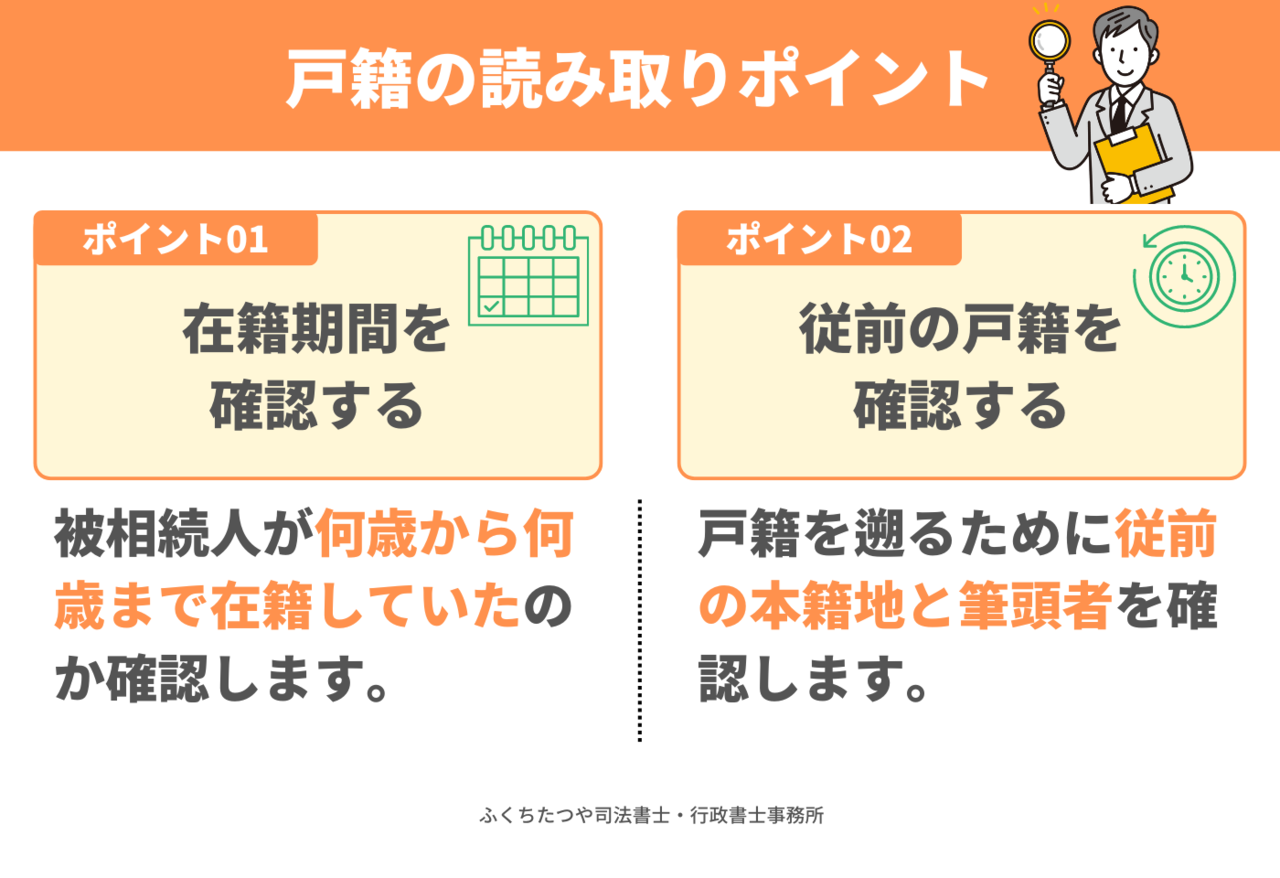

さらに集めた戸籍の「戸籍事項欄」や「身分事項欄」から、以下の事実を読み取る必要があります。

- 被相続人が何歳から何歳まで在籍していたのか

- 被相続人の従前の戸籍(本籍地と筆頭者)はどこか

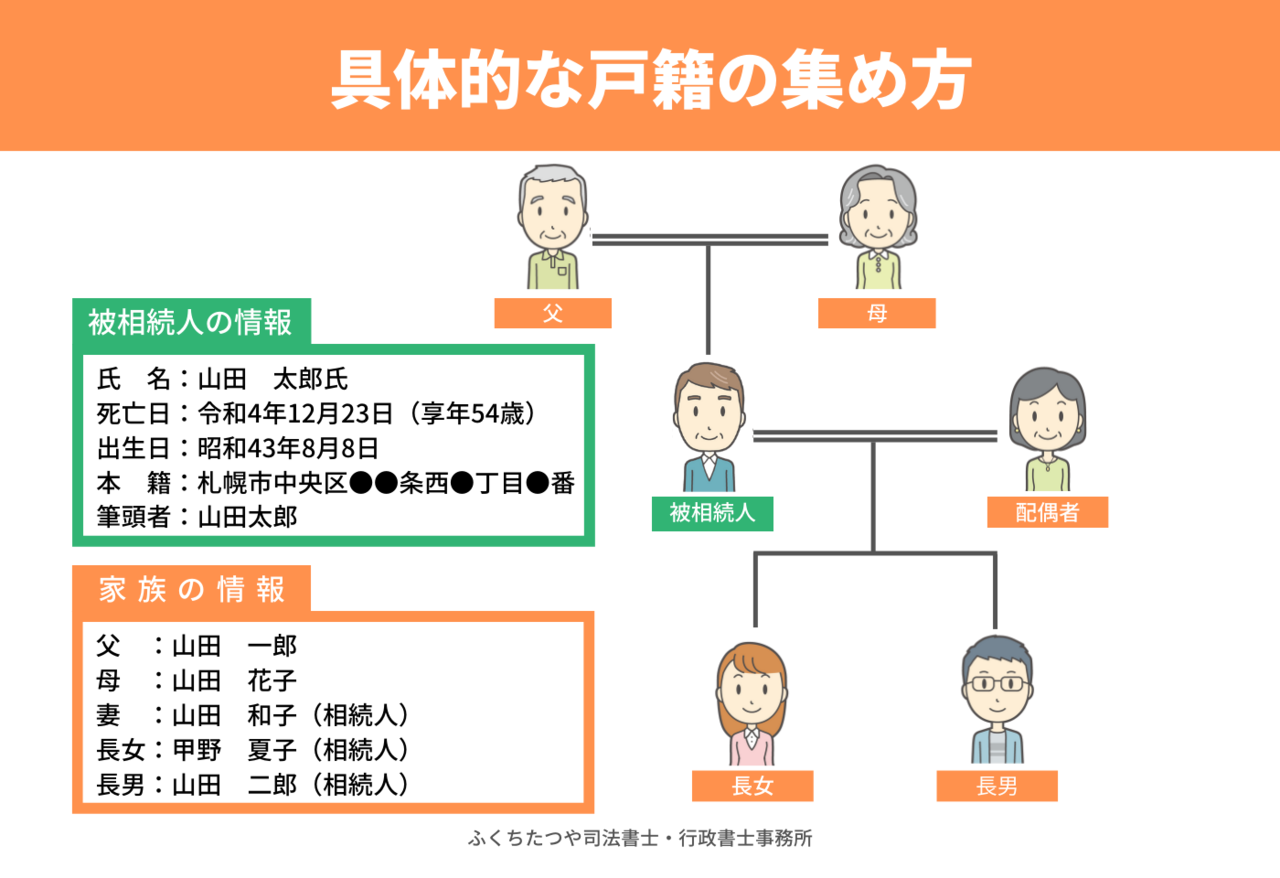

具体的な事例を参考に被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得方法を説明します。

被相続人の情報

- 被相続人:山田太郎氏

- 死亡日:令和4年12月23日(享年54歳)

- 出生日:昭和43年8月8日

- 本籍:札幌市中央区●●条西●丁目●番

- 筆頭者:山田太郎

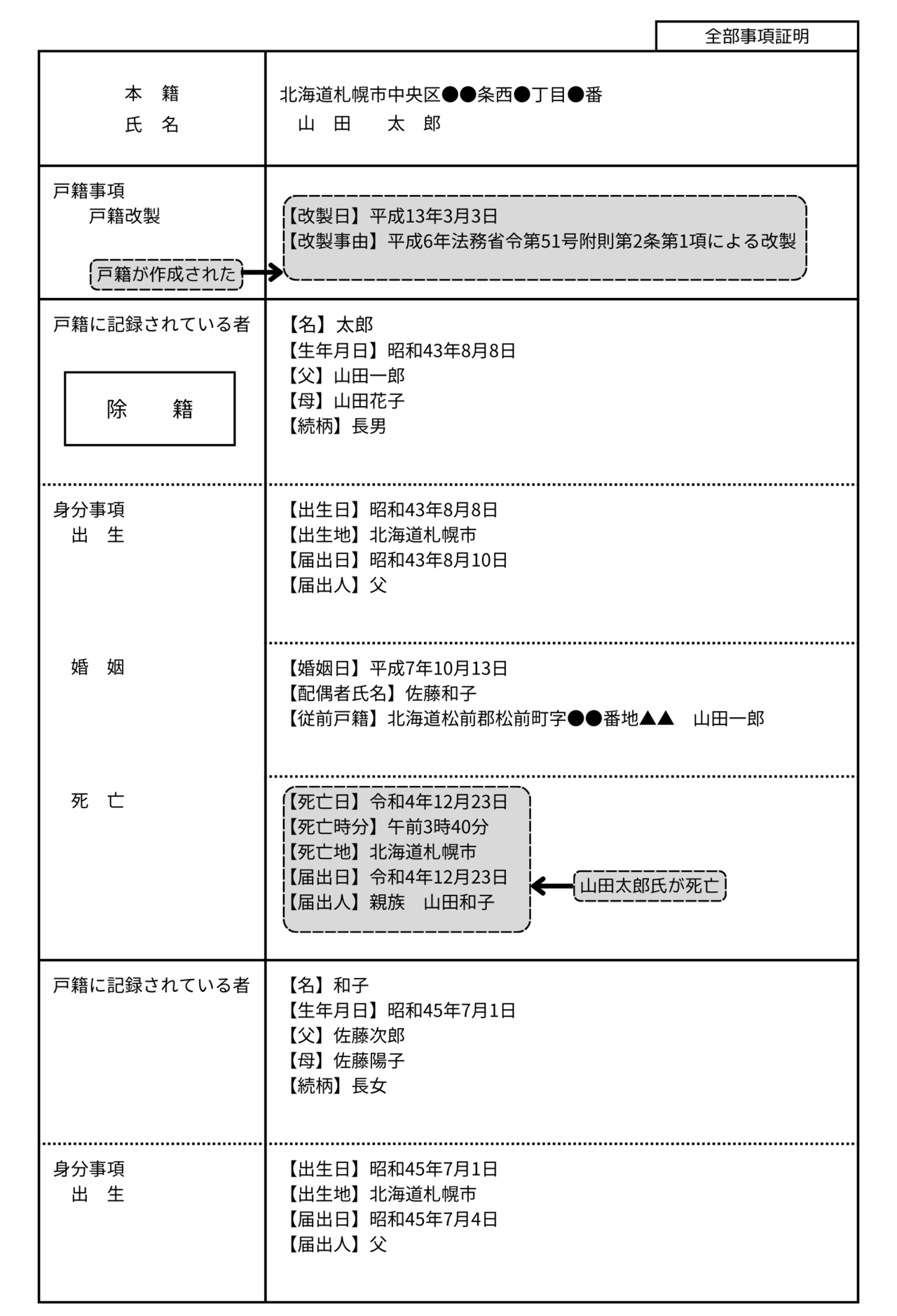

1.被相続人の死亡時の戸籍を取得

まずは、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で、死亡の記載のある戸籍を取得しましょう。

遠方の場合には、郵送で申請することが出来ます。

本籍地が分からない場合は?

被相続人の最後の本籍地がわからない場合は、「本籍の記載のある住民票(除票)」を取得しましょう。

戸籍の確認事項

戸籍を取得したら、以下の事項を確認しましょう。

- 戸籍の作成日

- 山田太郎氏の死亡日

- 従前戸籍の本籍と筆頭者

1.戸籍の作成日

この戸籍は平成6年の法改正により「平成13年3月3日」に作成されました。

2.山田太郎氏の死亡日

身分事項欄の記載から「令和4年12月23日」に死亡したことが確認できます。

3.従前戸籍の本籍と筆頭者

戸籍事項欄の記載から、この戸籍は法改正により作成されているため、従前の戸籍は「本籍地:札幌市中央区●●条西●丁目●番、筆頭者:山田太郎」の改製原戸籍と確認できます。

この戸籍から読み取った事実は…

- 被相続人山田太郎氏は32歳から54歳(死亡)まで在籍していた。

- 山田太郎氏の従前戸籍は「本籍地:札幌市中央区●●条西●丁目●番、筆頭者:山田太郎」の改製原戸籍である。

2.戸籍を遡って取得しましょう

山田太郎氏の死亡時の戸籍より読み取った事実より、札幌市に改製原戸籍の請求をしました。

これにより取得した戸籍から以下の事項を確認しましょう。

戸籍の確認事項

戸籍を取得したら、以下の事項を確認しましょう。

- 戸籍の作成日

- 戸籍の消除日

- 従前戸籍の本籍と筆頭者

1.戸籍の作成日

この戸籍は、婚姻により「平成7年10月13日」に作成されました。

2.戸籍の消除日

改製原戸籍の表示から、平成6年の法改正により「平成13年3月3日」にこの戸籍は消除となりました。

3.従前戸籍の本籍と筆頭者

身分事項欄より従前戸籍は「本籍:北海道松前郡松前町字●●番地▲▲、筆頭者:山田一郎」となります。

この戸籍から読み取った事実…

- 山田太郎氏が27歳から32歳まで在籍していた。

- 山田太郎氏の従前戸籍は「本籍:北海道松前郡松前町字●●番地▲▲、筆頭者:山田一郎」である。従前戸籍は山田太郎氏の父が筆頭者の戸籍となります。

3.婚姻前の戸籍を取得しましょう

改製原戸籍から読み取った事実から松前郡松前町の戸籍を取得し、以下の事項を確認しましょう。

戸籍の確認事項

- 戸籍の作成日

- 山田太郎氏の除籍日

- 従前戸籍の本籍と筆頭者

1.戸籍の作成日

この戸籍は、転籍により「昭和60年6月19日」に作成されました。

2.山田太郎氏の除籍日

山田太郎氏は、婚姻により「平成7年10月13日」に除籍となりました。

3.従前戸籍の本籍と筆頭者

戸籍事項欄に従前戸籍の情報が記載されています。従前戸籍は「北海道石狩郡当別町字●●番地▲▲、筆頭者:山田一郎」となります。

この戸籍から読み取った事実…

- 山田太郎氏は16歳から27歳まで在籍していた。

- 山田太郎氏の従前戸籍は「北海道石狩郡当別町字●●番地▲▲、筆頭者:山田一郎」である。

4.出生時の戸籍を取得しましょう

父の転籍前の戸籍を取得し、以下の情報を確認しましょう。

戸籍の確認事項

- 戸籍の作成日

- 戸籍の消除日

- 山田太郎氏の出生日

1.戸籍の作成日

この戸籍は父母の婚姻により「昭和40年9月10日」に作成されました。

2.戸籍の消除日

この戸籍は転籍により「昭和60年6月19日」に消除となりました。

2.山田太郎氏の出生日

山田太郎氏の身分事項欄に出生日が記載されております。山田太郎氏は「昭和43年8月8日」に生まれたため、この戸籍が作成された後に生まれています。

この戸籍から読み取った事実…

- 山田太郎氏は0歳(出生)から16歳まで在籍していた。

- 山田太郎氏の出生時の戸籍であることが判明した。

5.戸籍が連続しているか確認します。

最後に戸籍が連続しているか確認します。この作業をすることで抜けている戸籍が無いかチェックすることが出来ます。

- 0歳(出生)から16歳・・・筆頭者山田一郎氏の当別町の除籍謄本

- 16歳から27歳・・・筆頭者山田一郎氏の松前町の除籍謄本

- 27歳から32歳・・・筆頭者山田太郎氏の札幌市中央区の改製原戸籍

- 32歳から54歳(死亡)・・・筆頭者山田太郎氏の札幌市中央区の戸籍謄本

合計4つの戸籍から山田太郎氏の相続人を調査することが可能となります。

6.集めた戸籍から相続人を探す

集めた戸籍から相続人を探し出します。

この事例では、山田太郎氏の死亡の記載のある戸籍に配偶者の記載もあるため当該戸籍が配偶者の戸籍を兼ねます。

また、子が2名いるため子の戸籍を集める必要があります。配偶者と同様に山田太郎氏の死亡の記載のある戸籍に子の記載もあれば当該戸籍が子の戸籍となりますし、除籍となっていれば子の戸籍を改めて請求する必要があります。

兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍の調査

兄弟姉妹が法定相続人となる場合の戸籍の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでは足りません。

なぜなら被相続人の兄弟姉妹は「父」と「母」の戸籍に記載されているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めただけでは足りません。

そのため、①被相続人の出生から死亡までの戸籍、②被相続人の「父」の出生から死亡までの戸籍、③被相続人の「母」の出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、相当数の戸籍を集める必要が出てきます。

戸籍は、本籍地の市区町村役場の窓口や郵送で請求ができます。請求する戸籍の本籍地が遠方だった場合や日中は仕事で役場に足を運べない方は、郵送による請求が便利です。

戸籍の請求できる方

戸籍の請求ができる方は、戸籍に記載されている本人やその配偶者、子などの直系卑属もしくは親などの直系尊属です。また、代理人が取得することも可能で、その場合は委任状が必要となります。

戸籍の請求ができる方

- 本人

- 戸籍に記載されている方の配偶者

- 子や孫などの直系卑属

- 父母や祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹の戸籍は請求できるの?

兄弟姉妹の戸籍は当然には請求することが出来ませんが、「第三者請求」の要件を満たしていれば請求することが出来ます。

「第三者請求」の要件は、戸籍を請求する「正当な理由」があり、それを具体的に明示することとなっています。

正当な理由の具体例

- 相続のために兄弟姉妹の戸籍を請求する必要がある

- 不動産の名義変更(相続登記)に必要である

- 預貯金や有価証券の相続手続きに必要である

- 遺産分割協議のため相続人を確定させる必要がある

戸籍の手数料

戸籍を請求するには種類により以下の手数料が必要となります。なお、窓口でも郵送でも手数料は異なりません。

| 種類 | 手数料 |

| 戸籍全部事項証明 | 450円 |

| 除籍謄本 | 750円 |

| 改製原戸籍 | 750円 |

| 戸籍の附票 | 350円 |

窓口での請求

戸籍は、役場の窓口で所定の請求書に必要事項を記載して請求します。

請求するには、免許証などの本人確認書類の提示をする必要があります。代理人が請求することも可能で、その場合には委任状が必要となります。

窓口での請求に必要な書類等

- 必要な戸籍の本籍地、筆頭者の情報

- 申請書(役場の窓口に備えおき有り)

- 請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 委任状(代理人が請求する場合)

- 手数料

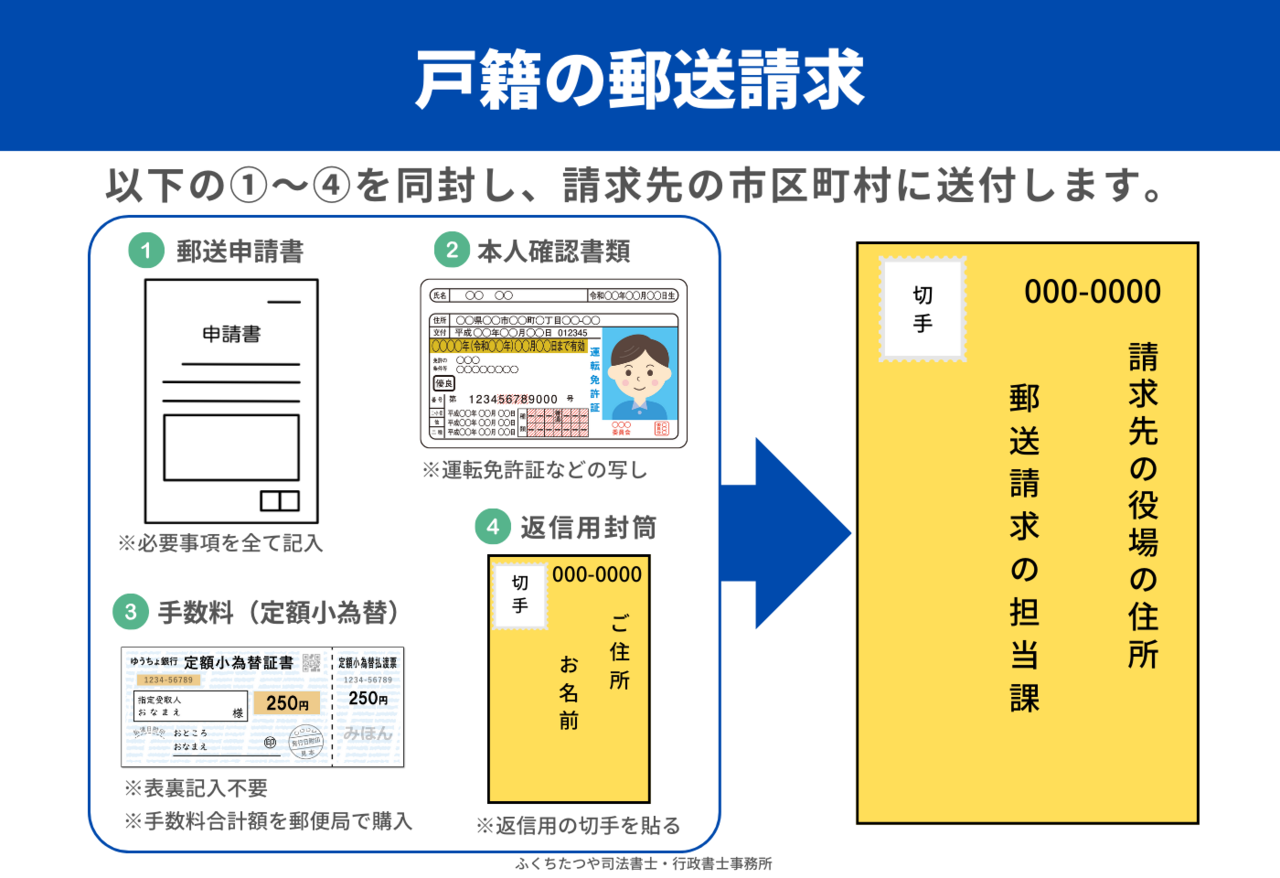

郵送による請求

戸籍を郵送で請求する場合は、所定の請求書に必要事項を記載し、請求する方の免許証などの本人確認書類、手数料分の定額小為替、返信用封筒、返信用の切手を同封の上、本籍地の市区町村役場に郵送します。

代理人が取得することも可能でその場合には、委任状が必要となります。戸籍謄本等の請求書は、各市町村のホームページからプリントアウトすることが可能となっています。

定額小為替は、郵便局で買うことができ、定額小為替1枚につき200円の手数料が必要となります。

郵送での請求に必要な書類等

- 必要事項を記載した申請書(各市区町村のホームページからプリントアウト可能)

- 請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 手数料分の定額小為替

- 返信用封筒(返信用の切手を貼る)

- 委任状(代理人が請求する場合)

★ポイント★

請求先の市区町村に複数の戸籍謄本等が存在する場合があるので、定額小為替は多めに同封しましょう。同様に返信用の切手も多めに同封するとスムーズに請求ができます。

【関連記事】

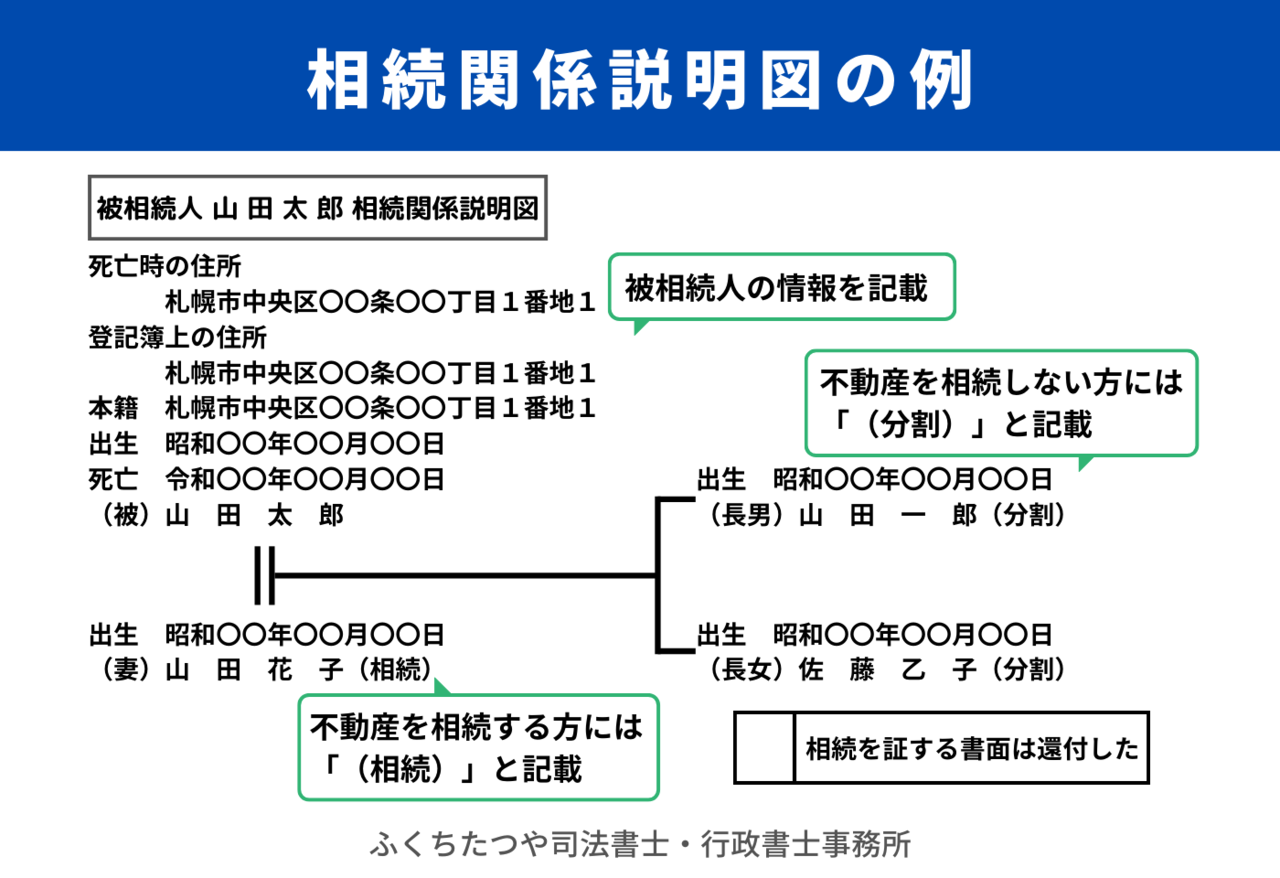

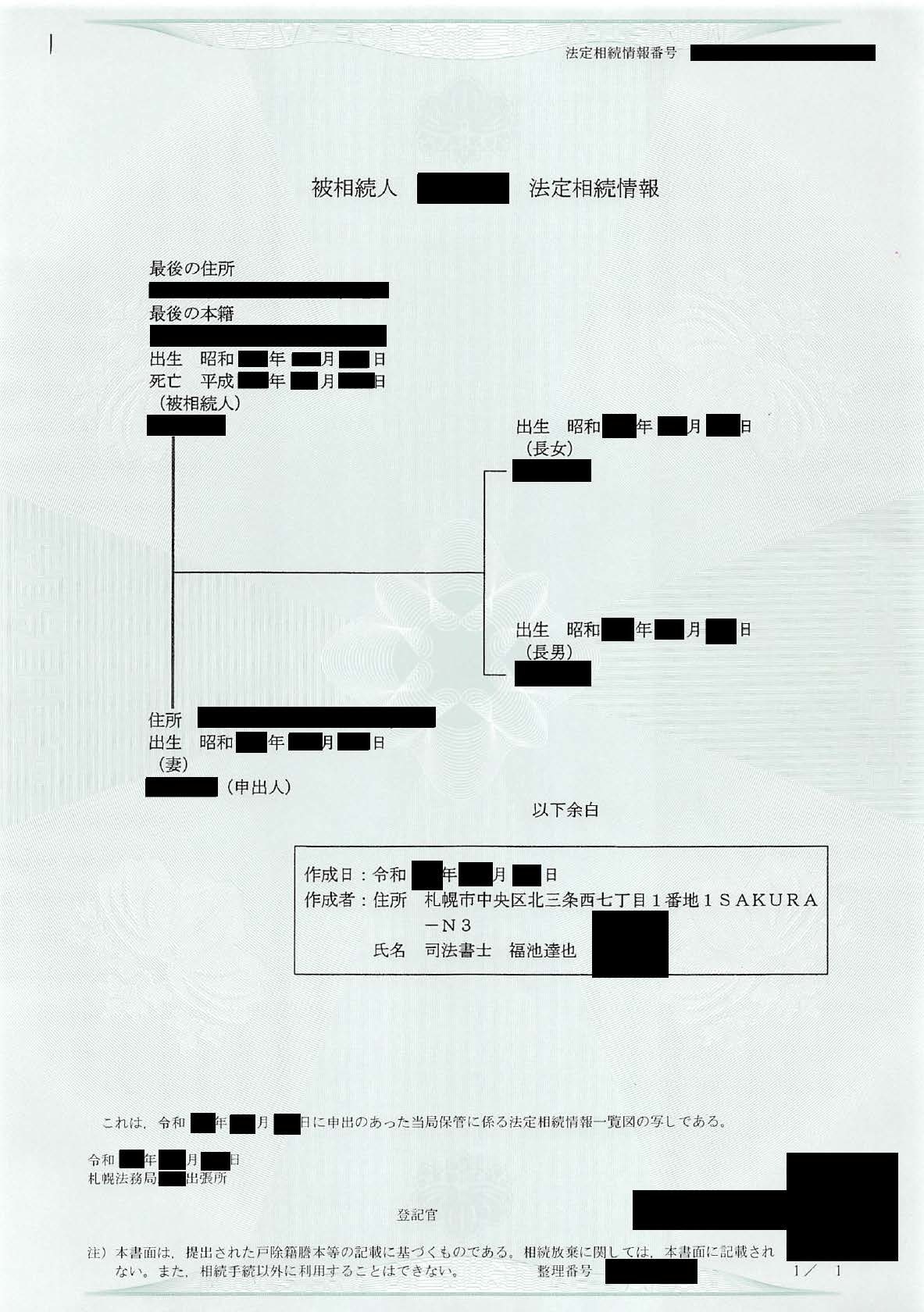

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の戸籍が集まったら、相続関係説明図を作成しましょう。相続関係説明図とは、被相続人の相続人が誰であるかを、一目でわかるように図式化したもの。

相続関係説明図は相続手続において必ず必要となるものではありませんが、不動産の名義変更の際、法務局にこれを提出すると、戸籍謄本等の原本還付の手続が非常に楽になります。

戸籍謄本等は提出する通数が多くなればなるほど、コピーをとるのが煩雑になるので相続関係説明図の作成をお勧めします。

決まった書式はあるの?

相続関係説明図には決まった書式はありませんが、相続関係がパッと見て分かる範囲で必要な情報を過不足なく記載することが重要です。

弊所では以下のとおり相続関係説明図を作成しております。「相続人の住所」の記載は特に必要ではありませんが、記載しても問題ありません。

法定相続情報一覧図との違い

法定相続情報一覧図とは、法務局が被相続人の相続関係を証明してくれる書類です。法定相続情報一覧図は法務局が定める所定の手続きに従って、申出を行う事により発行が可能となります。

法定相続情報1枚で相続関係を証明することが出来るため、相続登記の申請や預貯金の相続手続のために戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

一方、相続関係説明図は相続人自らが作成するもので法務局の認証はありません。そのため、相続関係の証明には上記で説明した通り、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍が必要となります。

法定相続情報の取得は管轄法務局への申出が必要です。

【関連記事】

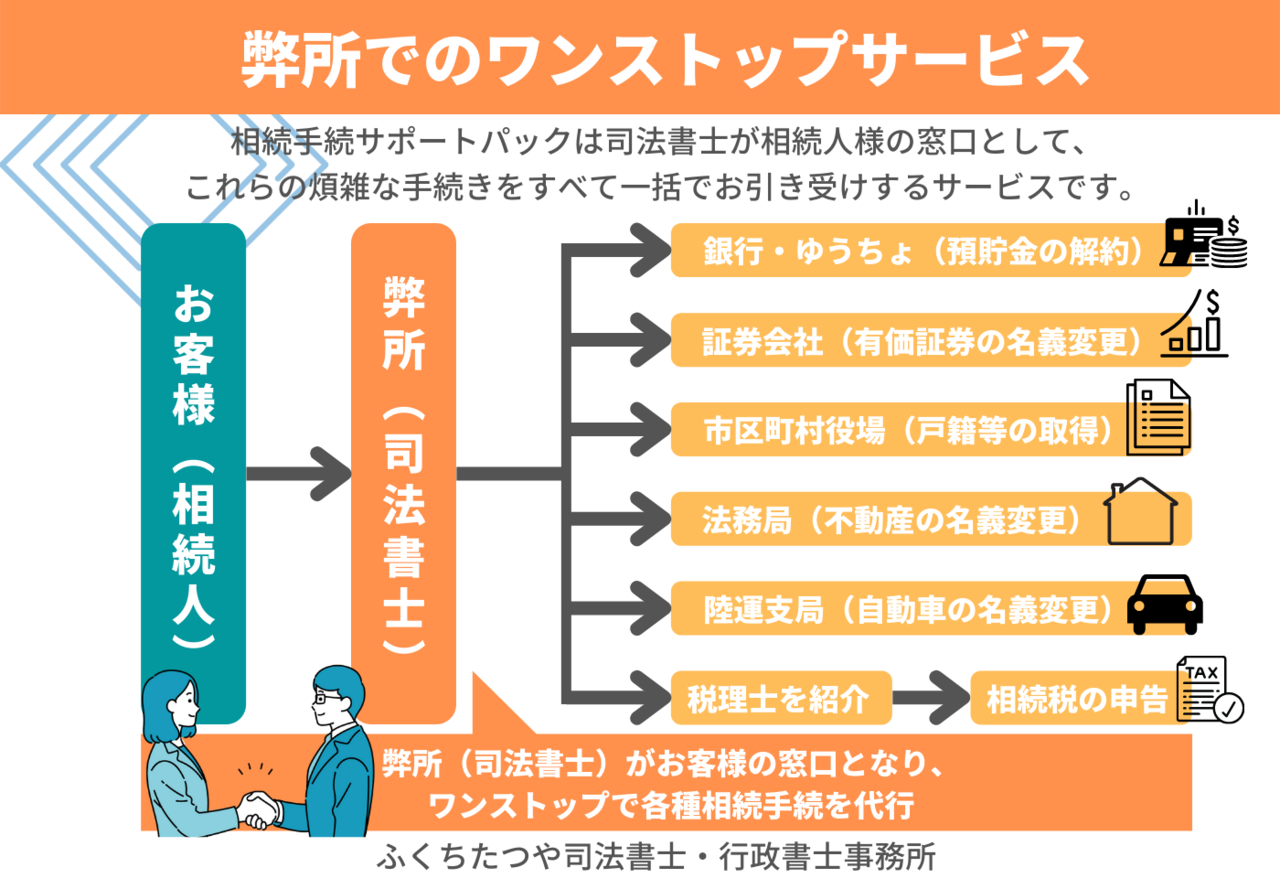

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。