運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

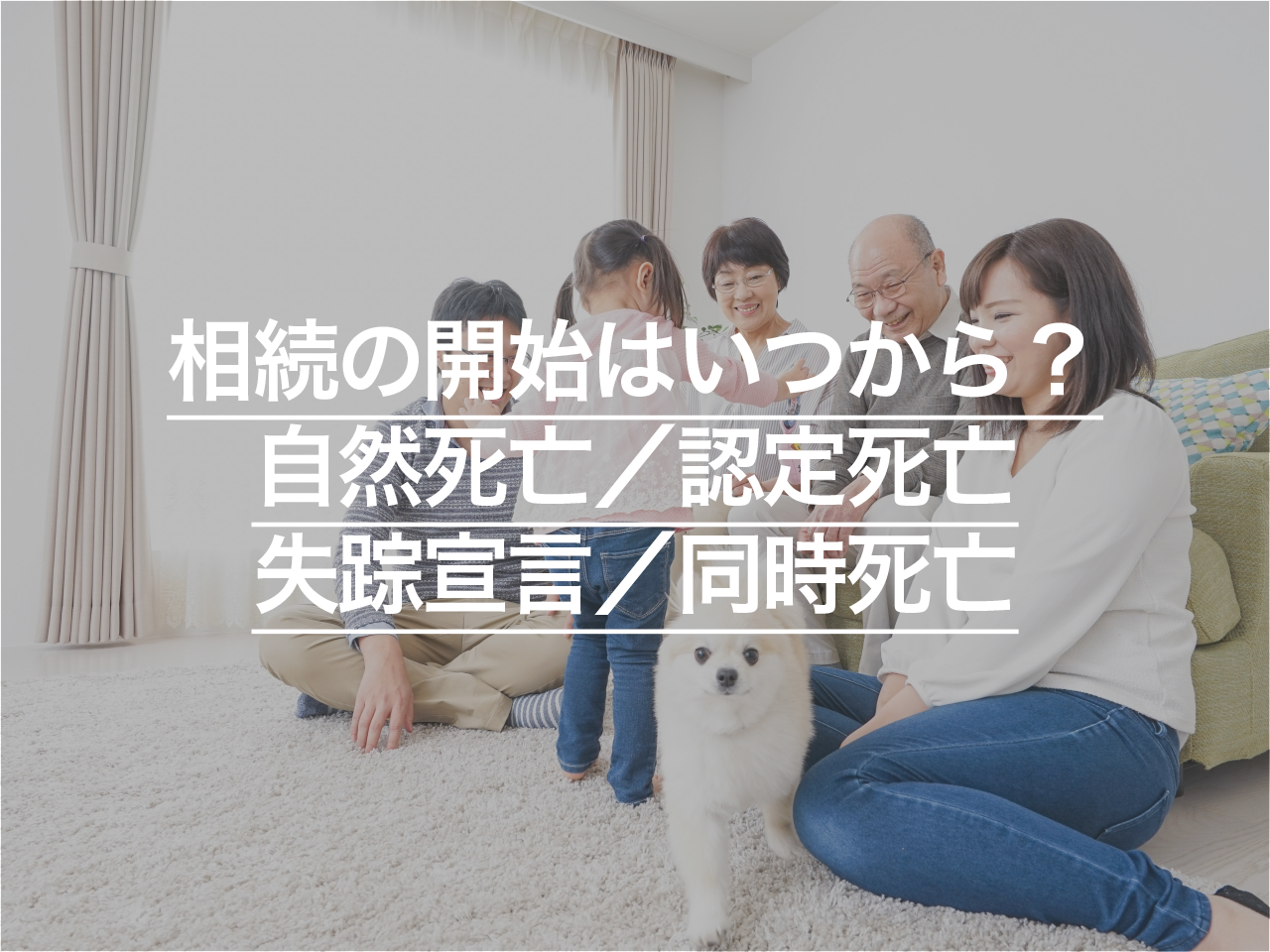

相続の開始はいつから?

死亡日・知った日・放棄期限の違いをわかりやすく解説

この記事を読んでわかること

- 相続の開始時期がどう判断されるかの基準

- 自然死亡・認定死亡・失踪宣言・同時死亡の違い

- 相続放棄の3ヶ月ルールの起算日と期限の数え方

- 相続開始日と「知った日」の違いと注意点

- 相続開始日を正しく理解すべき理由と実務上の影響

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「昨日まで元気だった父が、突然亡くなってしまった…」

「葬儀はなんとか終えたけれど、親戚から『相続の手続きは大変だよ』と言われて、何から手をつけていいかまったくわからない…」

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、突如として目の前に現れるのが「相続」という大きな手続きです。

法律の専門用語が並び、いくつもの期限が設けられている相続手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、大きな不安を感じるのも無理はありません。

しかし、ご安心ください。

相続手続きは、正しい順序と期限さえ理解すれば、一つひとつ着実に進めていくことができます。

本記事では、相続問題に直面した方が最初に抱く「相続はいつから始まるの?」という疑問への答えから、相続開始後にやるべきことの全手順、そして複雑な法律のルールまで、網羅的に分かりやすく解説します。

目次

病気や老衰、事故などで亡くなった場合、相続は死亡した瞬間に開始します。

病院で医師が死亡確認をした日時や、ご自宅で息を引き取った日時が相続開始日となります。

水難事故や震災などで死亡したことは確実でも遺体が見つからない場合、取調べをした官公庁の報告に基づき戸籍に死亡日時が記載されます。

相続は、その戸籍に記載された死亡日時に開始します。

長期間生死が不明な場合に、家庭裁判所の宣告によって死亡したとみなされる制度です。

相続は、普通失踪(7年不明)では7年の期間が満了した時に、危難失踪(戦争や災害など)ではその危難が去った時に開始します。

参照:民法 第30条|e-Gov法令検索

参照:民法 第31条|e-Gov法令検索

参照:失踪宣告|裁判所

相続手続きの中でも特に重要なのが相続放棄です。

これは、被相続人に多額の借金があった場合などに、プラス・マイナスの財産を一切引き継がないようにするための手続きです。

この相続放棄には「3か月」という厳格な期限が設けられています。

以下、正確なルールについて理解を深めましょう。

- 相続放棄の期限の起点(いつから?)

- 相続放棄の期限(いつまで?)

- 「相続開始日(死亡日)」と「知った日」の決定的な違い

- 「知った日」と相続放棄の熟慮期間

- 「知った日」を証明する必要がある場合も

- 期限後に相続放棄はできない

それでは、相続放棄の期限の起点から見ていきましょう。

相続放棄の期限の起点(いつから?)

相続放棄を検討する3か月の期間(熟慮期間)は、「被相続人が死亡した日」からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数え始めます。

「知った時」とは、通常は「被相続人が亡くなったこと」と「それによって自分が相続人になったこと」の両方を知った日を指します。長年疎遠だった親族が亡くなったことを後日知った場合などは、その知った日から3か月となります。

相続放棄の期限(いつまで?)

相続放棄の手続きは、起点となる日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行う必要があります。

もし、この期間内に相続財産の調査が終わらないなどの理由で判断ができない場合は、期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長できる可能性があります。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

「相続開始日(死亡日)」と「知った日」の決定的な違い

これまで見てきたように、「相続開始日」は原則として「被相続人が死亡した日」です。

しかし、すべての相続人がその日に死亡の事実を知るとは限りません。

相続開始日(死亡日)

客観的な事実として人が亡くなった日

相続があったことを知った日

相続人自身が、「被相続人が亡くなり、それによって自分が相続人になった」という事実を知った日

例えば、長年疎遠だった叔父が亡くなった場合、死亡日から数週間経ってから親戚からの電話でその事実を知るかもしれません。

この場合、「親戚から電話があった日」が「知った日」となります。

「知った日」と相続放棄の熟慮期間

相続放棄や限定承認の熟慮期間である3ヶ月は、「相続開始日(死亡日)」からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」からカウントが始まります。

これは、死亡の事実や自分が相続人であることを知らなかった相続人に、不利益が生じないようにするための配慮です。

つまり、故人が亡くなってから1年後にその事実を知った場合、そこから3ヶ月間、相続放棄を検討する時間が与えられるのです。

「知った日」を証明する必要がある場合も

相続放棄の申述期間は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。

通常、同居の家族などであれば「被相続人が死亡した日」が「知った日」とみなされますが、疎遠な関係であった場合など、死亡の事実を知ったのが後日であるケースもあります。

そのような場合、家庭裁判所での手続きにおいて、なぜ知ったのが遅れたのかといった事情を説明する必要が出てくる可能性があります。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

期限後に相続放棄はできない

原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の熟慮期間を過ぎると、相続放棄はできません。

ただし、この熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても、なお相続を承認するか放棄するかを判断できない場合には、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることにより、その期間を伸ばすことができます。

この申立ては、3ヶ月の熟慮期間内に行う必要がある点には、十分ご注意ください。

遺産分割はいつから可能?

協議と手続きをスムーズに進めるコツ

遺産を誰がどのように引き継ぐかを決める「遺産分割協議」は、相続手続きの核となる部分です。

相続人同士のトラブルを避け、円満に進めるためには、いくつかのコツと注意点があります。

- 遺産分割協議は相続開始後いつでも開始できる

- 相続財産の調査と評価方法は協議の前に

- 遺産分割協議書の作成方法と効力の発生タイミング

- 2024年4月から義務化された相続登記

まずは、遺産分割協議をいつから始められるのか、そのタイミングについて解説します。

遺産分割協議は相続開始後いつでも開始できる

遺産分割協議を始める時期に、法律上の決まりはありません。

相続が開始すれば、いつでも始めることができます。

ただし、相続税の申告期限(10ヶ月以内)や、後述する遺産分割の大きな節目となる「10年」のルールも存在します。

関連する手続きの期限も見据えながら、なるべく早めに協議を始めることが大切です。

相続財産の調査と評価方法は協議の前に

公平な遺産分割を行うためには、その前提として相続財産を正確に把握する必要があります。

国税庁が提供する「相続税の申告のためのチェックシート」には、申告漏れがないように確認すべき財産項目がリストアップされています。

例えば、以下のような財産が挙げられます。

プラスの財産

不動産、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、生命保険金、退職手当金など

マイナスの財産

借入金、未払金、未納の税金、預り保証金(敷金)など

これらの財産を漏れなくリストアップし、「財産目録」としてまとめた上で、相続人全員で分割方法を話し合うことが重要です。

遺産分割協議書の作成方法と効力の発生タイミング

相続人全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成します。

この書面は、後のトラブルを防ぐだけでなく、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きにも必要となります。

法務局の「登記申請手続のご案内」によると、相続登記に添付する遺産分割協議書には、以下の要件が求められます。

署名・押印

相続人全員が署名し、実印を押印します

添付書類

相続人全員の印鑑証明書を添付します

遺産分割の効力は、協議で合意が成立した時点で発生し、書面の作成はその合意内容を証明するためのものです。

2024年4月から義務化された相続登記

これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。

これにより、相続で不動産を取得した相続人は、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。

遺産分割協議そのものに「〇年以内に終えなさい」という法律上の明確な期限はありません。

しかし、2023年4月の民法改正により、相続開始から10年という期間が一つの大きな区切りとなりました。

10年経過で「特別受益」と「寄与分」が主張できなくなる

遺産分割では、個別の事情を考慮して公平を図る仕組みがあります。

例えば、特定の相続人が生前に多額の援助(特別受益)を受けていたり、被相続人の介護に尽力(寄与分)したりした場合です。

しかし、相続開始から10年が経過すると、原則としてこれらの主張ができなくなり、法定相続分または遺言で指定された相続分で分割することになります。

これにより、不公平な遺産分割になるリスクが生じます。

遺産分割を長期間放置すると、相続人が亡くなってさらに相続関係が複雑になるなどの問題も起こりがちです。

特別な事情がない限り、早めに協議を進めることが賢明です。

その他の「10年」ルール

相続には、遺産分割以外にも「10年」に関わるルールがあります。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分(最低限の遺産取得分)が侵害されている場合、その権利を主張できるのは相続開始から10年で時効となります

生前贈与加算の期間延長

相続税の計算に含める生前贈与の期間が、最長で7年(2024年1月1日以降の贈与が対象)へと段階的に延長されています

遺留分を請求できる権利の時効

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限の遺産を取得できる権利「遺留分」が保障されています。

もし遺言によって自分の遺留分が侵害されている場合、その権利を主張(遺留分侵害額請求)できますが、これには時効があります。

- 相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年

- 相続開始の時から10年

このどちらかの期間が経過すると、権利を主張できなくなります。

相続の開始とは、被相続人の死亡という事実を起点に、財産承継に関わる一連の法的手続きがスタートすることを意味します。

この手続きを円滑に進めるには、まず「相続開始日」を正確に特定し、「3ヶ月以内」の相続放棄などの厳格な期限を把握しておく必要があります。また、遺産分割協議には10年という大きな節目が設けられ、長期化にはリスクが伴う点も理解しておくべき重要なポイントです。

これら一連の手続きを、法的な間違いなく、かつ期限内にご自身ですべて対応するには、専門的な知識と相応の時間や労力が必要になるということも事実です。特に相続人の関係が複雑であったり、財産の種類が多岐にわたったりする場合には、その負担はさらに大きくなるかもしれません。

もし、手続きを進める上で少しでも不安を感じたり、何から手をつけるべきか迷われたりした際には、ぜひ、専門家にご相談ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

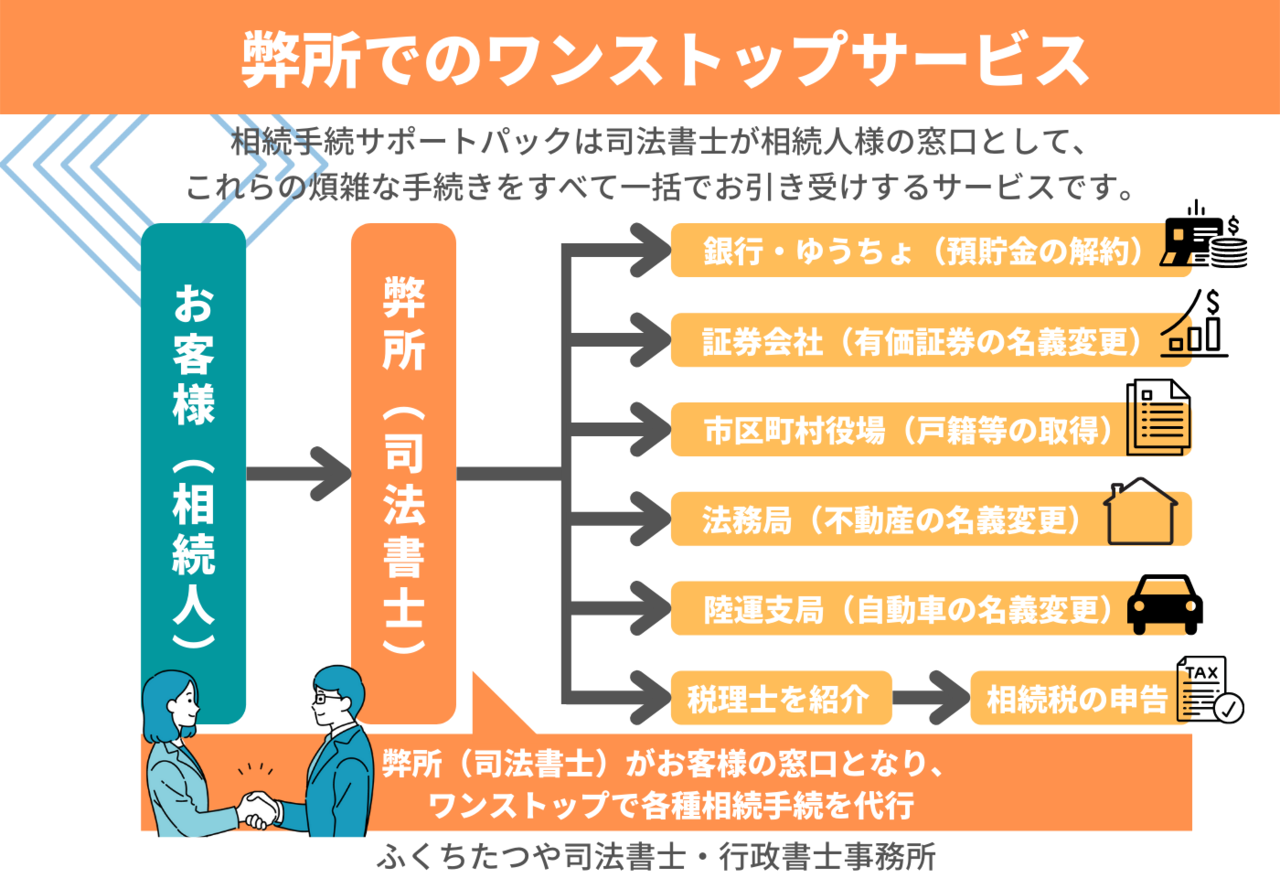

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。