運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

【身内の死亡直後の手続き】

期限・必要書類・注意点を徹底解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

身内の方が亡くなった直後は、深い悲しみの中でもさまざまな手続きを進めなければならず、精神的な負担が大きくなりがちです。

悲嘆に暮れる時期に「何から手をつければ良いのかわからない」「どの書類をいつまでに準備すればいいのか見当がつかない」と戸惑う方も多いでしょう。

本記事では、死亡直後の最重要手続きから始まり、葬儀や火葬の準備、役所への各種届出、社会保険や年金、金融機関の手続きなど、一連の流れを時系列で詳しく解説していきます。

目次

身内が亡くなった直後は、精神的にも厳しい時期ですが、法的に期限が定められた重要な手続きを速やかに進める必要があります。特に7日以内に行うべき手続きがあるため、優先順位を押さえて対応しましょう。

やるべき手続きは以下のとおりです。

- 1. 医師から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る

- 2. 役所へ「死亡届」を提出

- 3. 「火葬(埋葬)許可証」の取得方法

ここではまず、最初に行うべき死亡診断書の受け取り方から解説します。

1. 医師から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る

最初に行うべきことは、亡くなった方を診察した医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を発行してもらうことです。

病院内で亡くなった場合は通常「死亡診断書」が、事故死や自宅での急死など医師の診療を受けていない状況下で亡くなった場合は「死体検案書」が用いられます。

これらは今後の手続き全般で必要となる非常に重要な書類であり、用紙の片側が死亡届を兼ねた形式となっていることが一般的です。

死亡診断書(死体検案書)の発行には数千円程度の費用がかかるので、発行後は最低でも10枚程度のコピーを取っておくとよいでしょう。

医療機関や自治体によっては、原本を還付してもらえるケースもありますが、保険の請求などでコピー提出可の場合も多いため、複数部保管しておけば安心です。

病院で亡くなった場合は退院手続きの際に受け取ることが主流ですが、自宅死亡や事故死などの場合は別途医師に依頼して取得します。

2. 役所へ「死亡届」を提出

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。

これは戸籍法で定められた義務であり、提出先は(1)故人の本籍地、(2)死亡地、または(3)届出人の所在地のいずれかです。

届出人は配偶者や子どもなどの近親者となることが多いですが、葬儀社が代行してくれる場合もあります。その際も届出人本人の署名と押印は必要です。

提出時は医師が署名・捺印を済ませた死亡届(死亡診断書の右半分)と届出人の認印(スタンプ印不可)を用意しましょう。

役所によっては本人確認書類を提示するよう求められる場合もあります。提出期限を過ぎると、正当な理由なく遅れた分に対して過料が科される可能性があるため、亡くなってから7日以内の提出を厳守することが大切です。

3. 「火葬(埋葬)許可証」の取得方法

死亡届を提出する際には、合わせて火葬(または埋葬)の許可申請も行います。死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出することで「火葬許可証」を発行してもらい、これがなければ火葬や埋葬を行えないため、忘れずに申し出ましょう。

火葬許可証は火葬当日に火葬場へ提出し、火葬終了後に返却されます。押印が押された状態になったものが「埋葬許可証」として扱われ、後日の納骨時などに必要となるため、失くさないよう大切に保管してください。

葬儀や火葬、埋葬に関する準備は、死亡直後の最重要手続きと並行して早急に進める必要があります。

手配に関する主な項目は以下のとおりです。

- 1. 葬儀社の選び方

- 2. 葬儀・告別式の準備と一般的な流れ

- 3. 火葬・埋葬の実施と「火葬(埋葬)許可証」の提出

- 4. 葬儀費用の支払い

ここでは、まず「葬儀社の選び方」について解説します。

1. 葬儀社の選び方

上記の最重要手続きと並行して、葬儀や火葬の段取りを進めなければなりません。精神的に余裕がない状況下でも、依頼する葬儀社によって費用や進行内容が大きく変わるため、慎重に選びましょう。

病院から葬儀社を紹介されることもありますが、それだけに限定せず、インターネットや知人の勧めなど複数の情報源を調べて比較検討すると安心です。

比較の際はプラン内容や追加料金の有無、見積書の明朗さ、担当者の対応などをチェックします。

希望する葬儀形式(家族葬、一般葬、直葬、一日葬など)への理解があるかも含めて判断しましょう。生前に故人が互助会に加入していたり、希望を明確にしていた場合は、その意向を優先することが多いです。

2. 葬儀・告別式の準備と一般的な流れ

葬儀社を決定したら、担当者と打ち合わせを行い、葬儀の規模や日時、場所、宗派など諸々を決めていきます。

一般的な仏式の流れとしては、安置→納棺→通夜→葬儀・告別式→火葬→還骨法要・初七日法要→精進落としという順番です。

ただし昨今、地域や宗教的背景、遺族の事情によって形式が多様化しており、通夜を省略する「一日葬」や家族だけで行う「家族葬」など、さまざまな選択肢があります。

喪主決定や会場の予約、僧侶等の手配、参列者の人数確認、会葬礼状の用意など、やるべきことが立て込むため、打ち合わせ時にはしっかりメモを取り、わからないことは遠慮なく担当者に尋ねると間違いが少なくなります。

後々費用のトラブルが起こらないよう、見積書の各項目も詳細を確認しましょう。

3. 火葬・埋葬の実施と「火葬(埋葬)許可証」の提出

葬儀や告別式が終わった後は、火葬場へ向かい火葬を行います。火葬時間は通常1〜2時間程度で、終了後には遺骨を骨壺に納める「骨上げ」の儀式を行います。

このとき、火葬場の管理事務所に「火葬許可証」を提出し、火葬完了後に押印を受けて返却されます。これがいわゆる「埋葬許可証」と同等の扱いとなり、納骨の場面で提示が必要です。

埋葬(納骨)は、四十九日の法要に合わせて行うケースが多いですが、各家庭や宗派の流儀、墓地の事情などによって異なります。

墓地や霊園を新たに用意する場合は、霊園の場所や費用、宗派の制限などを考慮しなければならないため、余裕を持って手配すると安心です。

4. 葬儀費用の支払い

葬儀費用は総額で数十万円から数百万円に及ぶこともあり、遺族にとって大きな負担となります。支払い時期は葬儀社ごとに異なり、葬儀後数日以内から1週間程度での支払いを求められるケースが一般的です。

現金のほか銀行振込やクレジットカード払い、ローンなどが利用できる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

葬儀費用を故人の口座から引き出そうとすると、死亡後に口座が凍結される可能性があるため、不用意に引き出すと相続トラブルに発展しかねません。

相続人全員の同意を得る、もしくは「預貯金仮払い制度」を活用するなど、正当な手続きを経て行うことが大切です。

また、健康保険から「葬祭費」や「埋葬料(費)」が給付される制度もあるため、後述の社会保険の項目で確認してみてください。

死亡届を提出した後も、さまざまな行政手続きが必要になります。特に14日以内に済ませなければならない届出が多いため、期限を意識しながら対応しましょう。

主な手続きは以下のとおりです。

- 1. 世帯主変更届(故人が世帯主だった場合)

- 2. 故人の住民票の抹消・印鑑登録の抹消手続き

- 3. 電気・ガス・水道・NHKの名義変更または解約

- 4. 運転免許証・パスポート等の返納手続きと期限

ここでは、「世帯主変更届(故人が世帯主だった場合)」について解説します。

1.世帯主変更届(故人が世帯主だった場合)

死亡届で戸籍の手続きが済んでも、故人が世帯主であったケースでは「世帯主変更届」が必要になります。これは、新たな世帯主を決めて役所に届け出るものです。

提出期限は死亡日から14日以内と定められており、同一世帯の家族が提出します。必要書類は、届出人の本人確認書類や印鑑、国民健康保険証の再発行手続きなど(該当者のみ)です。

ただし、世帯に残った家族が一人(かつ15歳未満の子どものみ)の場合など、世帯主が自動的に決まるケースでは、改めての提出は不要となる場合があります。

地域によって取り扱いが異なることもあるため、詳しくは市区町村役場にご確認ください。

2. 故人の住民票の抹消・印鑑登録の抹消手続き

亡くなった方の住民票は、死亡届を提出した時点で役所側が職権で抹消します。「除票」と呼ばれる形で保存されますが、住民票抹消に関して特別な申請は不要です。

ただし、後の相続手続きなどで「故人の除票や戸籍の写し」が必要になる場合があるため、必要に応じて発行を依頼しましょう。

また、故人が印鑑登録をしていた場合も、自動的に登録は抹消されるため、印鑑登録証は役所に返却するか自身で破棄してください。

3. 電気・ガス・水道・NHKの名義変更または解約

ライフラインの契約者が故人となっている場合は、名義変更または解約手続きを行います。引き続き同居家族が住む場合は名義変更、空家にする(あるいは住居を引き払う)場合は解約と覚えておけばわかりやすいでしょう。

連絡の際、契約番号や料金の支払い方法などを提示できるとスムーズに手続きが進みます。手続きを放置すると無駄な基本料金が請求され続けたり、支払い延滞のトラブルリスクもあるため、できるだけ早めに対応するのが望ましいです。

4. 運転免許証・パスポート等の返納手続きと期限

故人が所持していた運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどは、各機関に返納が必要です。

運転免許証は警察署か運転免許センターへ、パスポートは都道府県のパスポート窓口へ、マイナンバーカードは市区町村役場で処理します。

いずれも厳密な期限は設けられていないことも多いですが、早期手続きが推奨されます。パスポートは無効手続きを行ったうえで返却してもらえる場合があるため、記念として手元に保管したい場合は申し出ましょう。

健康保険や年金に関する手続きは、期限内に行わないと給付を受けられなかったり、過払い金の返還を求められる可能性があります。

必要な主な手続きは以下のとおりです。

- 1. 健康保険の資格喪失手続きと保険証の返却

- 2. 年金受給停止の手続き

- 3. 未支給年金の請求

- 4. 遺族が受け取れる可能性のある給付金の種類と請求

- 5. 雇用保険(加入していた場合)に関する手続き

ここでは、まず「健康保険の資格喪失手続きと保険証の返却」について解説します。

1. 健康保険の資格喪失手続きと保険証の返却

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、死亡日から14日以内に資格喪失の届出と保険証の返却を行います。

手続き先は故人の住民票がある市区町村役場です。あわせて、葬儀を行った人(喪主)に対して国民健康保険や後期高齢者医療制度から「葬祭費」が支給される場合があるため、忘れずに請求しましょう。

会社などで健康保険(協会けんぽ、健保組合)に加入していた場合は、勤務先を通じて資格喪失の手続きを行います。こちらは事業主側が主導で進めますが、故人の保険証を会社へ返却することが必要です。

被保険者として働いていた本人が亡くなった場合には「埋葬料」や「埋葬費」が5万円を上限として受け取れる可能性がありますので、勤務先または健康保険組合に問い合わせてください。

2.年金受給停止の手続き

故人が年金を受給していた場合、死亡後も放置すると年金が振り込まれ続け、後日返還を求められることになります。

厚生年金では死亡日から10日以内、国民年金では死亡日から14日以内が手続きの目安とされているため、年金事務所または年金相談センターで「年金受給権者死亡届」を提出しましょう。

死亡診断書のコピーを含む必要書類を確認し、不備がないよう準備することが大切です。

マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、死亡時に役所から連携が行われるケースもあり、手続きを省略できる場合があります。

しかし未支給年金の請求など追加手続きが必要になることが多いため、念のため年金事務所に連絡して指示を仰ぐほうが確実です。

3.未支給年金の請求

年金は後払いで支給されるため、亡くなった時点で受給できていない分(未支給年金)がある可能性があります。これは故人と生計を同一にしていた遺族が請求することで受け取ることができます。

請求時には故人の年金証書や戸籍謄本、遺族の本人確認書類(印鑑証明など)を揃えます。請求期限は5年ですが、早めに手続きすればスムーズに受け取れます。

4. 遺族が受け取れる可能性のある給付金の種類と請求

故人の年金加入状況や家族構成に応じて、以下のような給付金を遺族が受け取れることがあります。

- 遺族基礎年金

国民年金加入者で、主に子のある配偶者や子が対象 - 遺族厚生年金

厚生年金加入者で、生計を維持されていた配偶者・子などが対象 - 寡婦年金

国民年金第1号被保険者だった夫が10年以上保険料を納めていた場合 - 死亡一時金

国民年金の第1号被保険者で3年以上納めたが何の年金も未受給のまま亡くなった場合

いずれも所定の要件を満たしたときに支給されます。請求しなければ受け取れないため、該当するかどうか早めに確認し、年金事務所に申請してください。

5. 雇用保険(加入していた場合)に関する手続き

故人が雇用保険を受給している最中に亡くなった場合は、ハローワークで受給資格者死亡届の提出が必要となります。

また、未支給の失業給付があるケースでは、生計を同一にしていた遺族が6ヶ月以内に請求すれば受け取ることができます。故人が在職中であった場合は、勤務先がハローワークに資格喪失届を提出します。

故人の死後には、銀行口座や保険、カード契約など、金融機関や民間サービスに関する手続きも必要です。

必要な主な手続きは以下のとおりです。

- 1. 銀行口座はいつ凍結される?死亡連絡の適切なタイミング

- 2. 口座凍結前に預金を引き出すのはNG?法的な注意点とリスク

- 3. 生命保険金の請求手続きの必要書類と流れ

- 4. クレジットカード、携帯電話などの解約と精算

- 5. 電子マネー・SNSアカウント等の整理・解約

ここでは、金融機関・民間サービスなどの手続きについて解説します。

1. 銀行口座はいつ凍結される?死亡連絡の適切なタイミング

銀行口座は名義人の死亡を銀行が知った時点で凍結され、入出金が一切できなくなります。

銀行は遺族からの連絡や新聞の訃報欄など複数の経路で死亡を知る可能性があり、意図的に連絡を遅らせる法的義務の違反はありませんが、トラブル防止のため早めに連絡することが望ましいです。

凍結後の預金の引き出しには、相続手続きを踏まなければならず時間がかかりますので、他の相続人との連携も考慮しつつ、進めていきましょう。

2. 口座凍結前に預金を引き出すのはNG?法的な注意点とリスク

仮に口座凍結前に故人の預金を引き出すと、相続財産の「使い込み」を疑われる懸念があります。故人の財産は死亡時点で相続人全員の共有財産となるため、他の相続人の同意なく一方的に引き出す行為はトラブルにつながりがちです。

葬儀費用の支払いにあてたい場合は相続人全員に事前承諾を得るか、「預貯金の仮払い制度」や経費立て替え方式など正しい手順を踏んで支払うようにしましょう。

3. 生命保険金の請求手続きの必要書類と流れ

故人が生前に生命保険に加入していた場合は、指定されている受取人が保険金を取得できます。保険会社に死亡連絡を入れ、請求書類一式を取り寄せましょう。

一般的には保険証券、死亡診断書のコピー、戸籍謄本、受取人の印鑑証明書と本人確認書類などが必要です。

請求期限は通常3年で、支払い事由発生(死亡)から3年を過ぎると時効にかかるおそれがあるため、できるだけ早期に請求手続きを行ってください。

なお、保険金は相続の対象ではなく受取人の固有財産という扱いですが、相続税の課税対象となりうる場合もあるため注意が必要です。

4. クレジットカード、携帯電話などの解約と精算

クレジットカードの契約者が死亡した場合、カード会社に連絡して「死亡による契約終了」を申し出る必要があります。未払い金が残っている場合や引き落とし予定がある場合は、相続人が精算する義務が生じます。

ポイントの引き継ぎはカード会社の規約次第で不可となる場合が多い一方、航空系マイルは家族間での手続きが可能な例もあるので確認が必要です。

また、携帯電話やスマートフォンの回線契約についても、解約または名義変更を行います。こちらも未払いの分割代金が残っていれば、相続人で支払っていく形となるため、早めの手配が望まれます。

さらに、インターネットプロバイダや動画配信サービスなどのサブスクリプション契約も放置すると料金が発生し続けるので注意しましょう。

5. 電子マネー・SNSアカウント等の整理・解約

電子マネーやネット銀行口座、株式投資の口座など「デジタル遺品」の存在も重要な課題です。ログインIDやパスワードがわからないと手続きできないケースも多々あり、事前に整理されていないとなかなか対処ができません。

SNSアカウント(Facebook、Twitter、Instagramなど)も放置しておくと、なりすましや不正アクセスのリスクがあるため、「追悼アカウント」化や削除の手続きを行うことをおすすめします。

これらの対応はサービス提供会社の規約によるところが大きく、必要書類も異なるため、ひとつひとつ確認して進めていきましょう。

身内が亡くなった後は、多岐にわたる手続きを限られた時間内に行う必要があります。

対応すべきポイントは以下のとおりです。

- 1. 死亡後の手続き一覧チェックリスト

- 2. 各手続きに必要な書類まとめ

- 3. 相続手続きの全体像

1. 死亡後の手続き一覧チェックリスト

死亡直後から相続手続きまで、期限や提出先を整理しておくことで「何をいつまでにやるべきか」が明確になります。以下のようなリストを参考にしてください。

【死亡直後〜7日以内】

- 死亡診断書(死体検案書)受け取り

- 死亡届提出(7日以内)

- 火葬許可証の取得

- 葬儀社の手配

【葬儀後〜14日以内がめやす】

- 世帯主変更届(故人が世帯主の場合)

- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失手続き

- 年金受給停止手続き

- ライフラインの名義変更・解約

- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカード返納

【そのほか必要に応じて】

- 会社の社会保険資格喪失手続き

- 未支給年金、遺族年金の請求

- 銀行口座の相続手続き

- クレジットカードや携帯電話の解約

- デジタル遺品の確認・解約

- 相続放棄や限定承認の検討(3ヶ月以内)

- 準確定申告(4ヶ月以内)と相続税申告(10ヶ月以内)

2. 各手続きに必要な書類まとめ

多くの手続きで共通して求められるのが「死亡診断書(死体検案書)のコピー」「故人と遺族の戸籍謄本・除票」「届出人や相続人の本人確認書類」「印鑑」などです。

相続登記や銀行口座名義変更の場面では、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書、印鑑証明書なども必要になります。

戸籍は出生から死亡までの連続したものが求められるケースも多く、一度に複数通の戸籍謄本や除票を取り寄せておくと効率が良いです。

最近は戸籍の広域交付制度が進みつつあり、相続人であれば本籍地以外の役所でも取得できるケースが増えています。

3. 相続手続きの全体像

死亡後の手続きの中で特に時間がかかるのが相続関係です。遺言書の有無や相続人の確定、財産調査、債務の有無、相続放棄の検討、遺産分割協議、各種名義変更、相続税の申告など、ステップが多岐にわたります。

相続財産にはプラスの資産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれることを忘れずに、相続人全員で協力しながら進めましょう。

期限が厳しい手続きとしては、相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、準確定申告(4ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)の3つが挙げられます。

早めに着手すれば専門家を交えて円滑に終えられますが、放置すると相続トラブルやペナルティの原因となるため注意が必要です。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

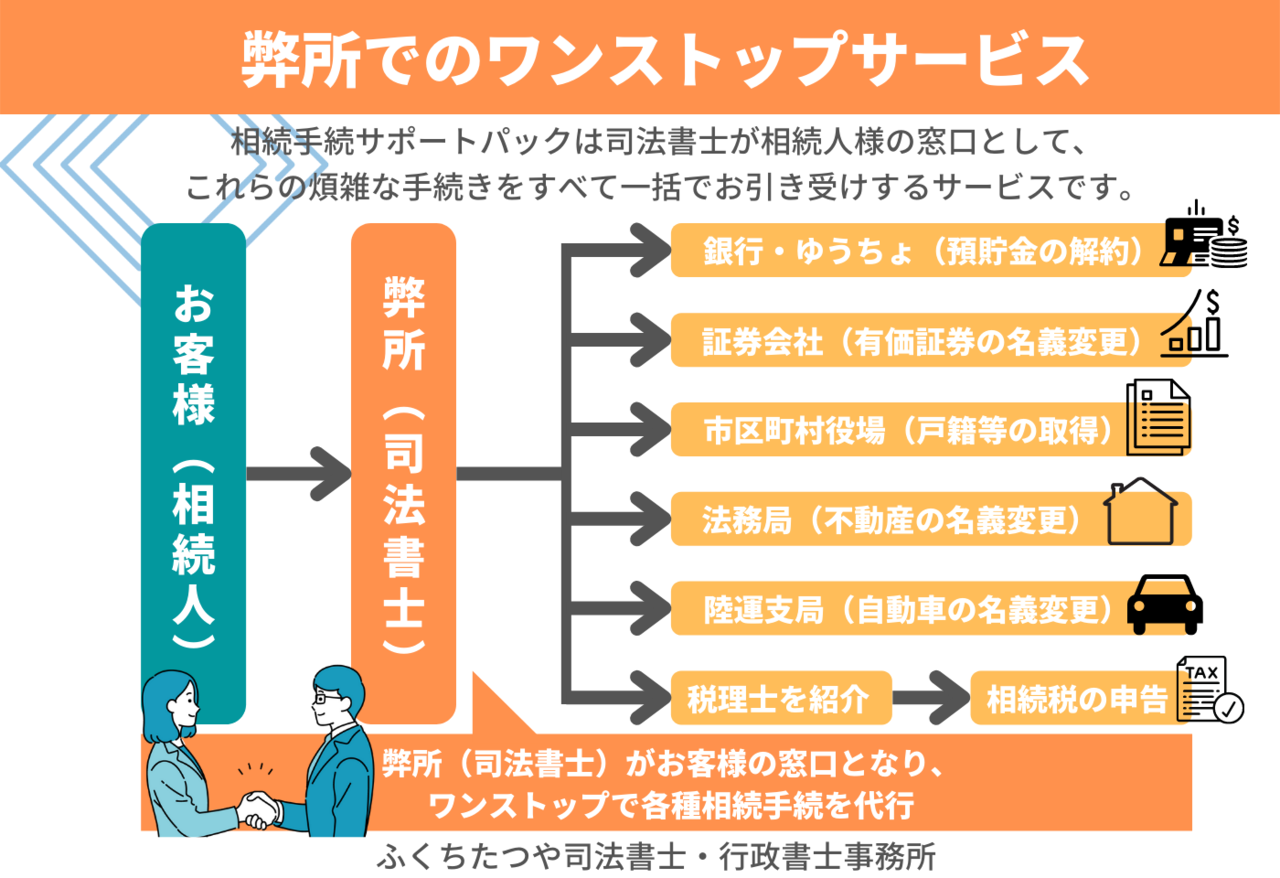

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。