運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

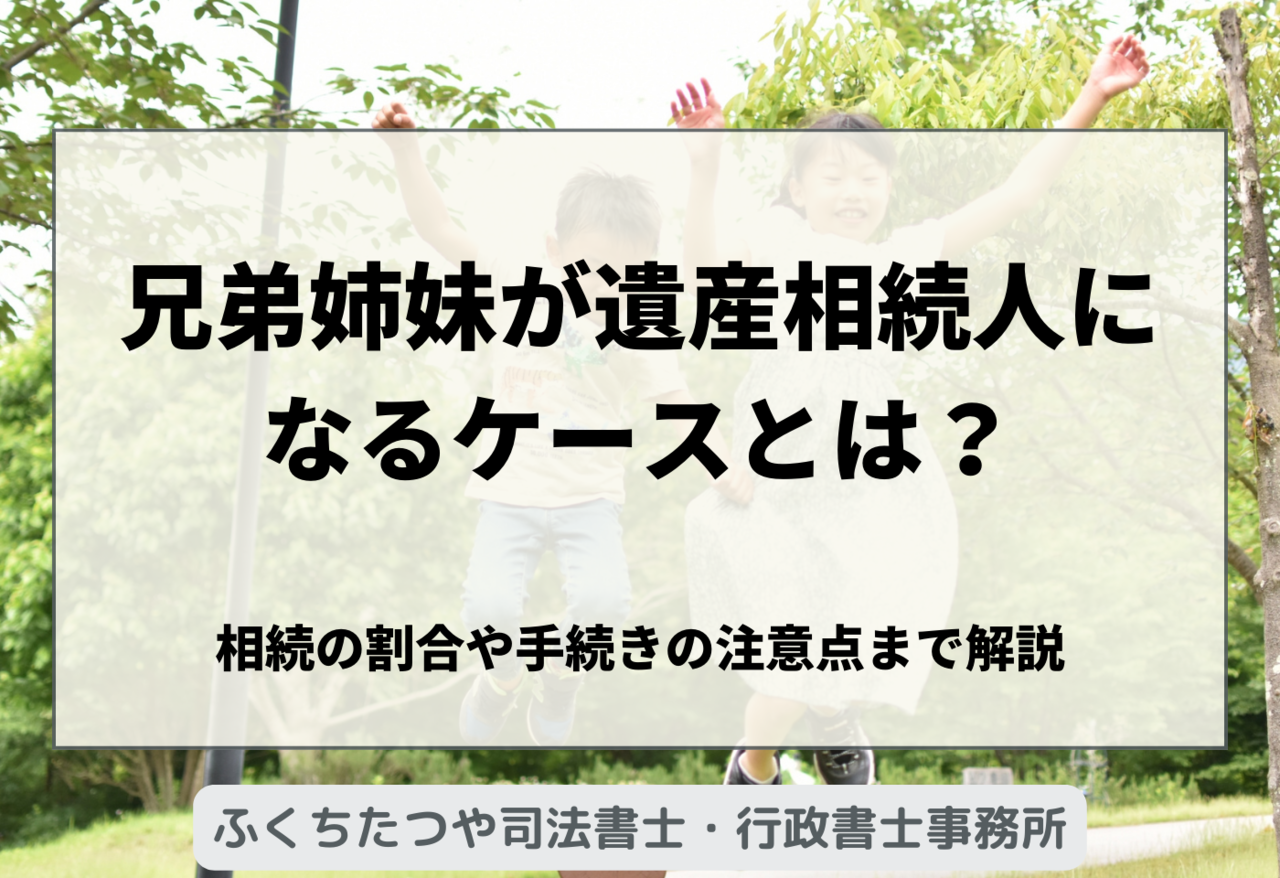

兄弟姉妹が遺産相続人になるケースとは?

相続の割合や手続きの注意点まで解説

兄弟姉妹が遺産相続人になるケースとは? 相続の割合や手続きの注意点まで解説

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

誰かが亡くなった際、その遺産は配偶者や子どもが相続するのが一般的です。しかし、被相続人に配偶者や子どもがいない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもあります。

この記事では兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースや、相続分の割合、手続きの注意点などについて解説します。

目次

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合とは、どのようなケースでしょうか。ここでは、そもそもの相続人の範囲から、兄弟姉妹や甥姪が相続人になった場合の相続分の割合まで解説します。

そもそもの相続人の範囲と相続順位

民法の規定により、相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。亡くなった人、つまり被相続人が遺言書を作成していない場合、法定相続人となる人の範囲と相続順位は決まっています。優先順位は高い方から、「第1順位」「第2順位」「第3順位」となります。

〈相続順位〉

| 相続人 | 相続順位 |

|---|---|

| 配偶者 | 常に相続人 |

| 子 (子が先に死亡の場合:孫) | 第1順位 |

| 父母や祖父母 | 第2順位 |

| 兄弟姉妹 | 第3順位 |

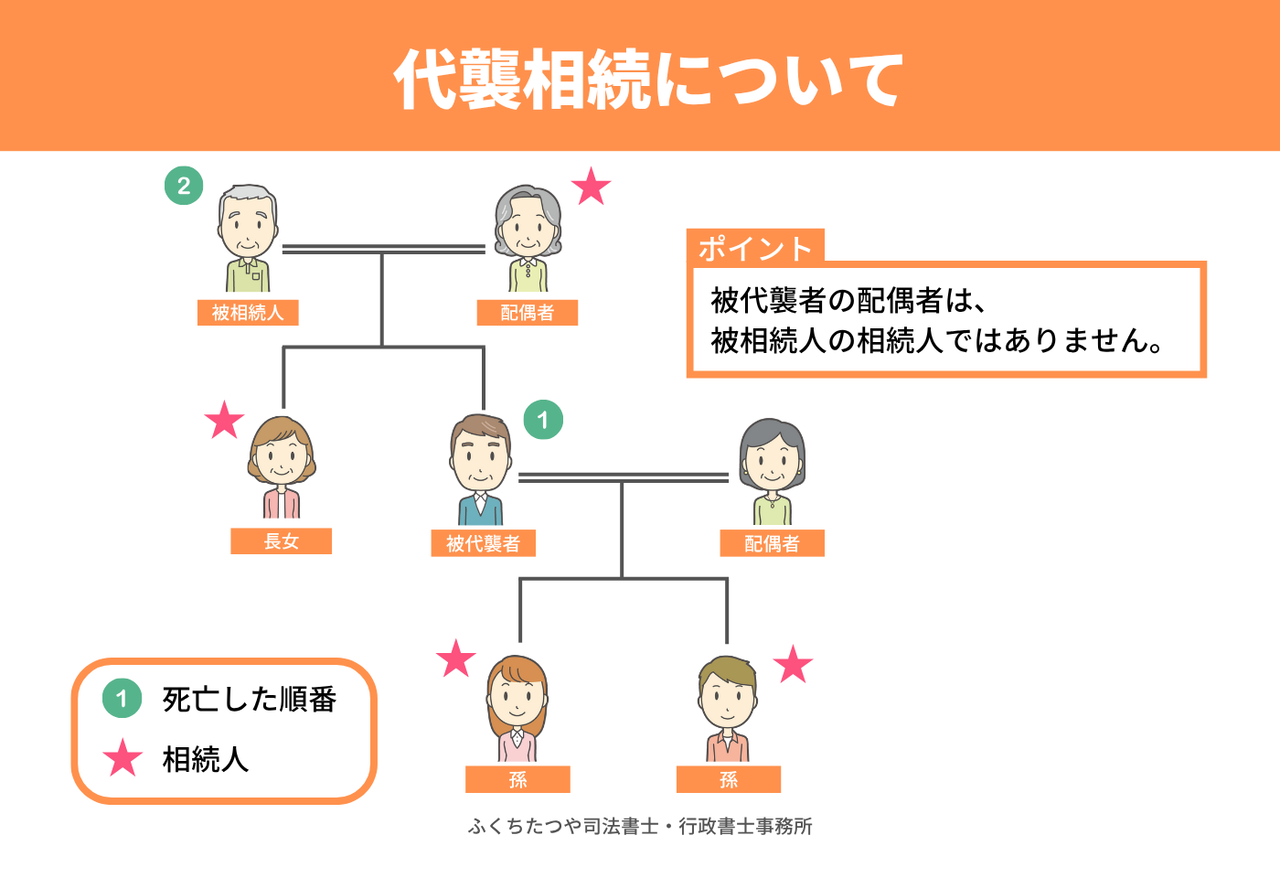

代襲相続について

被相続人が死亡する前に相続人となるべき人が「死亡した場合(先に死亡した場合)」に、その人の子(またはさらにその子)が代わりに相続する制度を代襲相続といいます。

- 子(直系卑属)→無制限で再代襲可能

- 兄弟姉妹→再代襲不可

兄弟姉妹が相続人になる場合とは

第1順位と第2順位がいない場合に、第3順位まで相続する権利が移動します。つまり兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に「子・孫がおらず、父母や祖父母が既に死亡している場合」となります。

〈兄弟姉妹が相続人になるケース1〉

| 相続人 | いる/いない |

|---|---|

| 配偶者 | いる |

| 子・孫 | いない |

| 父母・祖父母 | いない |

| 兄弟姉妹・甥姪 | いる |

〈兄弟姉妹が相続人になるケース2〉

| 相続人 | いる/いない |

|---|---|

| 配偶者 | いない |

| 子・孫 | いない |

| 父母・祖父母 | いない |

| 兄弟姉妹・甥姪 | いる |

兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合、被相続人に配偶者がいるかどうかによって、法定相続分の割合が変化します。ここでは、さまざまなケースについて、どのような割合で遺産相続ができるかを解説します。

〈法定相続分〉

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 遺産すべて |

| 配偶者と子・孫 | 配偶者1/2、子・孫1/2 |

| 配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹・甥姪 | 配偶者3/4、兄弟姉妹・甥姪1/4 |

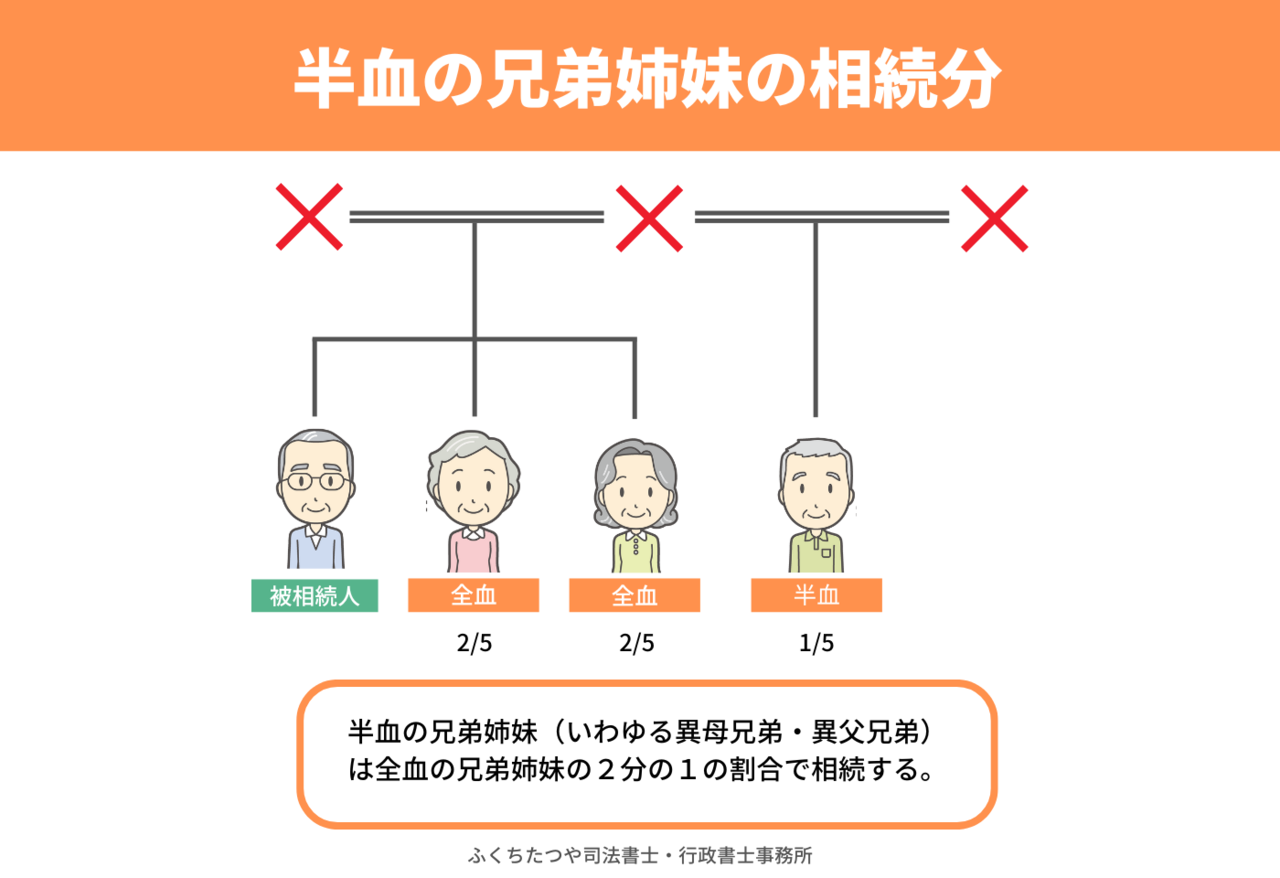

全血と半血

兄弟姉妹に全血の兄弟姉妹(父母の双方が同じ)と半血の兄弟姉妹(父母の一方が同じ、いわゆる異母兄弟・異父兄弟)がいる場合は、半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1の割合で相続することとなりますので注意が必要です。

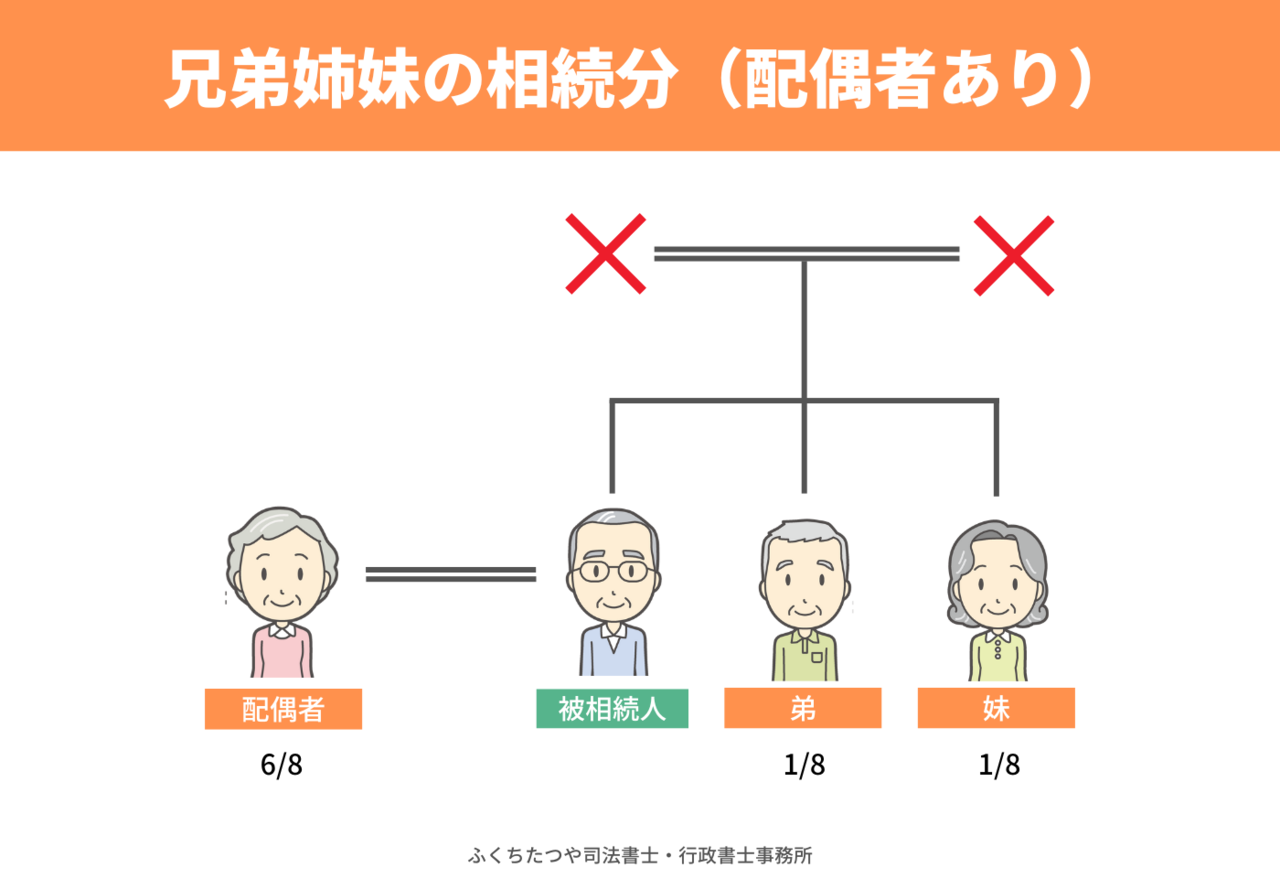

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。もし兄弟姉妹が複数人の場合、4分の1をその人数で均等に分割した割合を相続します。例えば兄弟が2人いる場合、配偶者に4分の3が相続され、残った4分の1を兄弟2人で分けるため、8分の1ずつを相続する流れになります。

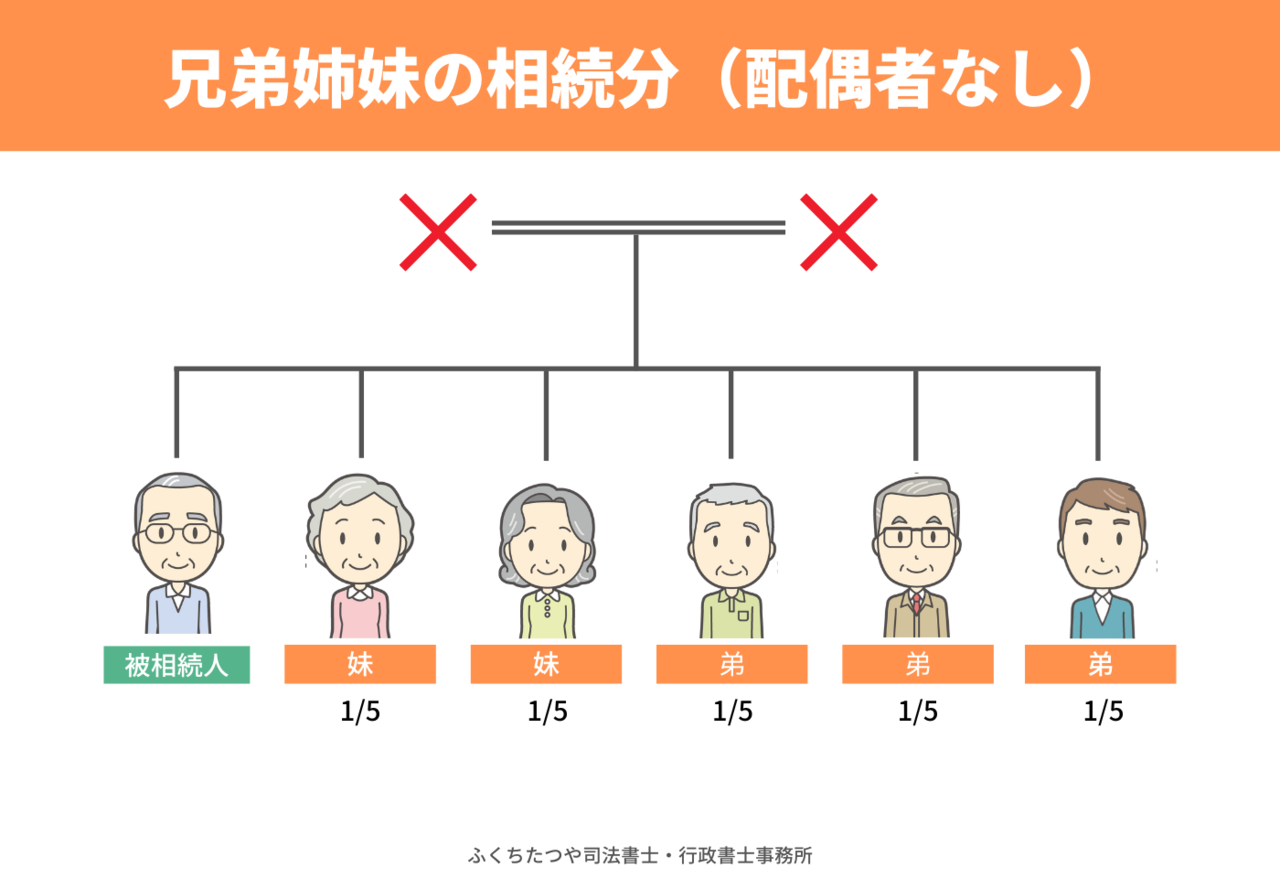

兄弟姉妹のみが相続人になる場合

配偶者がいなく、兄弟姉妹のみが相続人になる場合は、兄弟姉妹がすべての遺産を引き継ぐこととなります。兄弟姉妹が1人の場合は法定相続割合が100%となり、すべての遺産を相続します。複数人の場合、その人数で均等に分割した割合を相続する形となるのです。

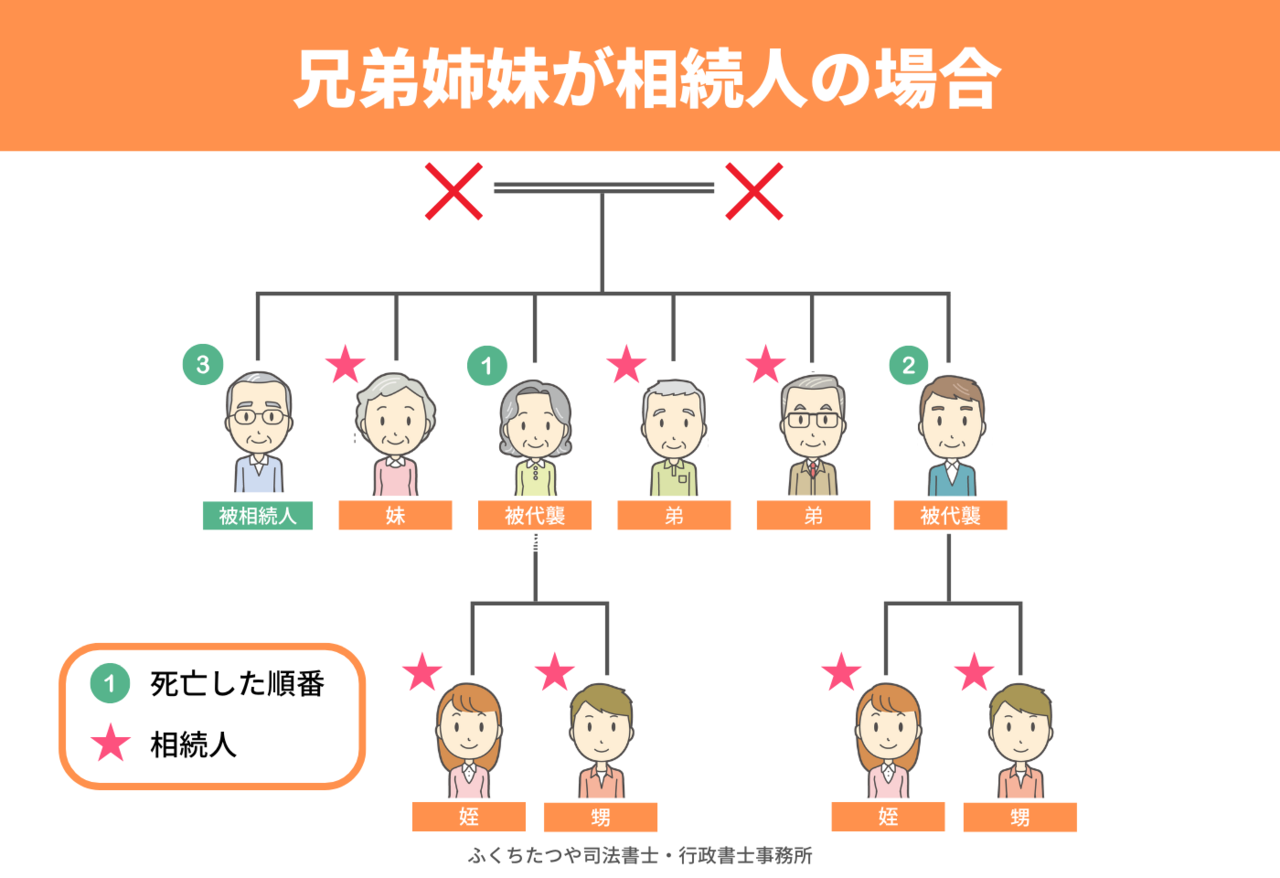

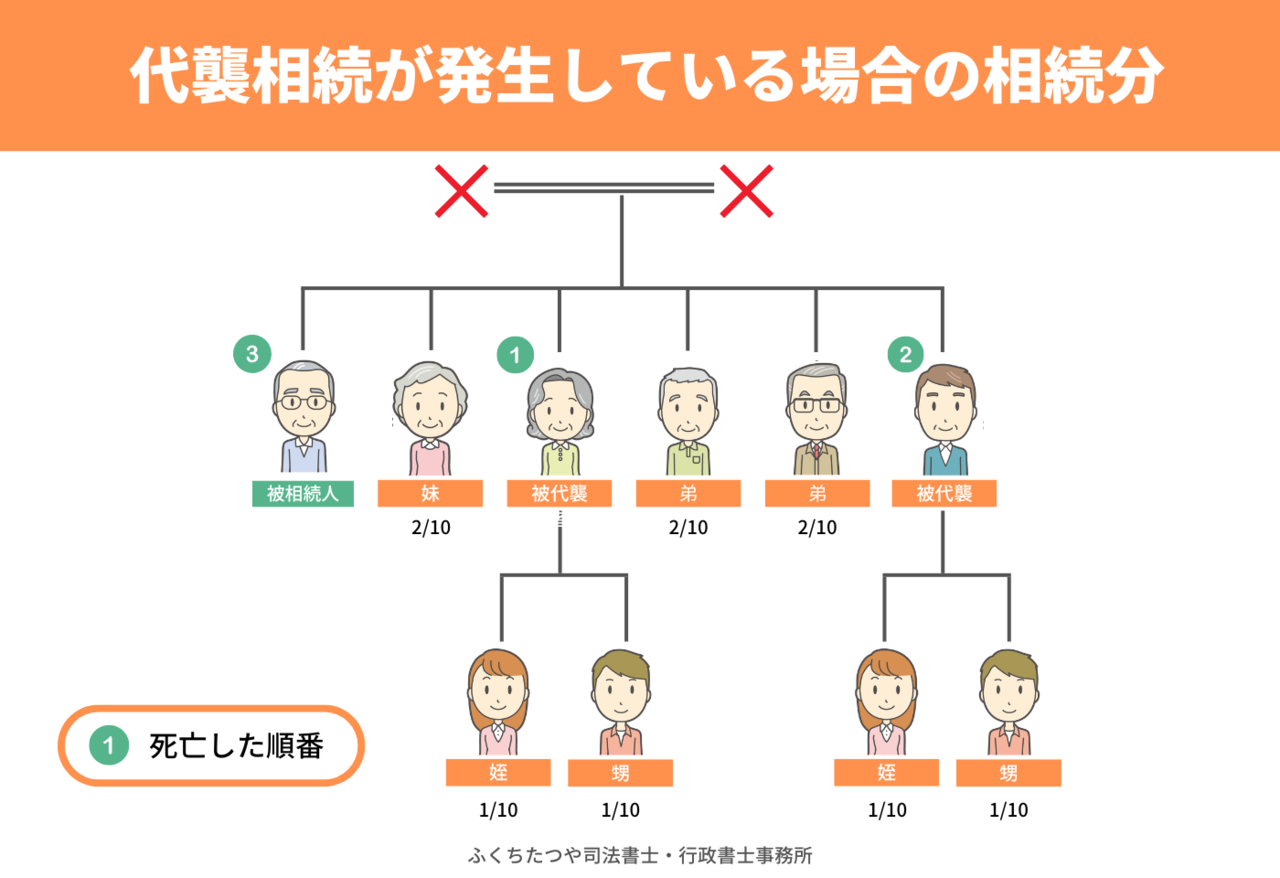

代襲相続が発生している場合

配偶者がいなく、兄弟姉妹のみが相続人になる場合で兄弟姉妹の中で被相続人より先に死亡しているものがある場合で当該兄弟姉妹に子が要る場合は、兄弟姉妹及び甥姪がすべての遺産を引き継ぐこととなります。この場合、先に死亡した兄弟姉妹を含め、その人数で均等に分割した割合を相続し、先に死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)はその兄弟姉妹が相続するはずだった割合を均等に引き継ぐこととなります。

兄弟姉妹が相続人になった場合に、注意すべき点はどのようなものがあるでしょうか。ここでは、兄弟姉妹は再代襲の対象外であることや、協議がまとまりにくいことなどについて解説します。

兄弟姉妹は再代襲の対象外

兄弟姉妹にも代襲相続はあります。ただし一代限りであり、再代襲はありません。つまり被相続人の甥や姪までが代襲相続の対象となります。もし甥や姪も他界していて、子どもがいる場合でも、その子どもは遺産を相続できません。

被相続人が死亡する前に相続人となるべき人が「死亡した場合(先に死亡した場合)」に、その人の子(またはさらにその子)が代わりに相続する制度を代襲相続といいます。

- 子(直系卑属)→無制限で再代襲可能

- 兄弟姉妹→再代襲不可

遺産分割協議がまとまりにくい

仮に夫が妻に全財産を相続させたいと考えていても、兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合、彼らは法定相続人であり相続分を有しています。その場合、以下のとおり遺産分割協議が難航します。

- 兄弟姉妹に法定相続分がある

- 相続人の数が多くなりがち

- 音信不通・所在不明・海外在住の相続人

- 遺産分割協議での対立

- 遺言を残さなかったことによる後悔

このような状況は、「遺言書さえあれば防げた」典型例です。後述するとおり、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があれば妻に遺産のすべてを相続させることが可能

兄弟姉妹には遺留分が認められない

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、被相続人が、妻に全財産を相続させる遺言を残していた場合、当該遺言が有効であれば兄弟姉妹は財産を得られません。

法律で定められている保証分の相続割合が、遺留分です。遺言書に、特定の人へ財産をすべて相続する記載がある場合、他の相続人は相続できなくなる恐れがあります。しかし、法定相続人は遺留分相当額を相続する権利を主張できます。これを侵害された場合、他の相続人や遺贈を受けた人に対し、遺留分の侵害額を請求することが可能です

遺留分とは

遺留分とは、特定の法定相続人に対して法律で保障された最低限の相続財産の取り分をいいます。被相続人は、生前に遺言などで自分の財産を自由に処分することができますが、これが無制限に認められてしまうと、家族の生活が困難になるおそれがあります。そこで、法律は一定の相続人に対し「最低限の取り分」を保証し、その権利を行使するかどうかを本人の判断に委ねているのです。

遺留分とは

兄弟姉妹以外の相続人が遺留分権利者となります。

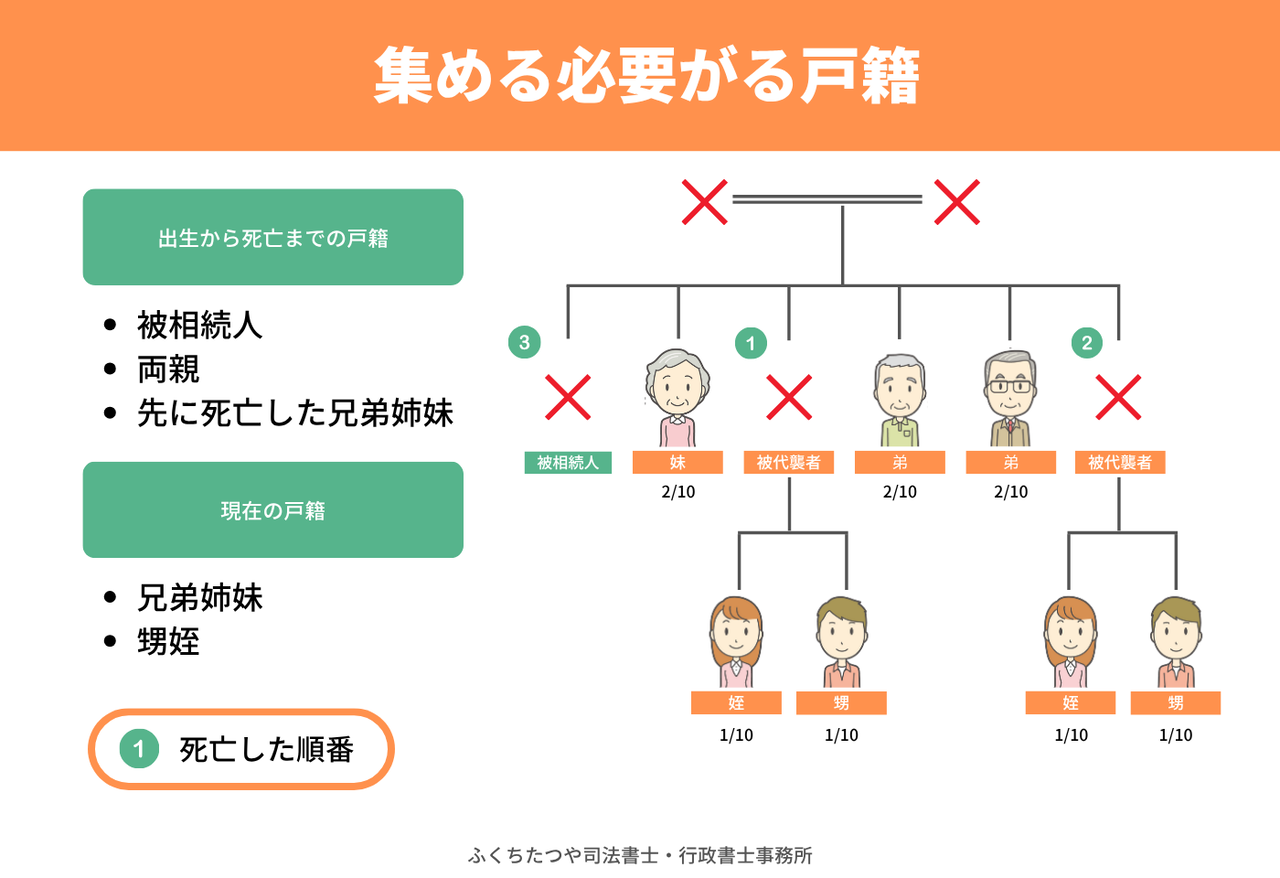

戸籍など、必要書類の収集に手間がかかる

相続手続きを行うには、被相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確定する必要があります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、すべての兄弟姉妹を特定するために、被相続人の両親の戸籍謄本も必要になります。

また、甥や姪が相続人になる場合は、その両親の戸籍謄本も必要です。そのため兄弟姉妹が相続人になる場合は、必要書類が多く、手間がかかります。

相続税が2割加算される

配偶者や子、親以外の人が相続人になる際は、相続税の負担を均衡させるために、相続税額が2割増しになります。これを、相続税の2割加算といいます。そのため、兄弟姉妹や第三者が相続人になる場合は、相続税を2割増しで納めなければなりません。例えば、相続税額が100万円の場合、120万円の相続税を納める必要があります。

遺産相続の話し合いではさまざまな理由で決着がつかず、トラブルに発展するケースも多くあります。ここからは、兄弟姉妹間の相続で起こりやすいトラブルと原因について3パターン紹介します。

相続財産の多くが不動産の場合

まずは土地や建物といった「不動産が相続財産の大半を占める場合」です。不動産は高額かつ現金のように公平な分割ができないため、どうしても話し合いがまとまらず難航するケースがあります。

どちらか一方が不動産を相続したい・建物を残したいと思っても、もらえない側はどうしても不公平に感じてしまいます。そのため、不動産を相続しない人への代償金の折り合いがつかなかったり、不動産を売却して現金を均等に分割したいと主張したりすることも多いのです。

被相続人の介護をしていた兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹・甥姪の誰かが「兄弟姉妹・叔父叔母の介護や面倒を見ていた場合」です。典型的にケースは以下のとおりです。

- 被相続人:叔父(独身・子なし)

- 法定相続人:兄弟姉妹(またはその代襲者としての甥姪)

- 特徴:生前、特定の甥又は姪が長年介護・生活支援をしていた

- 遺言は無い

1. 【何もしていない相続人との不公平感】

長年介護してきた甥と、音信不通だった他の兄弟姉妹や甥姪とで、法定相続分が同じ(均等)になる

→ 介護した甥が「不公平」と感じる典型パターンで他の相続人が感謝や配慮を示さず、トラブルに発展しやすい。

2. 【寄与分の主張と認定の困難】

介護をしていた甥が「寄与分」を主張するケースがあるが、寄与行為の証明が難しい(介護内容、金銭負担、時間、継続性など)ため、寄与分の主張はハードルが高い。

3. 【遺言がないため遺産分割協議が難航】

被相続人が遺言を残していないと、兄弟姉妹または甥姪全員で遺産分割協議が必要となり、連絡が取れない親族、認知症の兄弟姉妹がいる場合、手続きが膠着する可能性が高い。

兄弟姉妹の配偶者の介入

さらには「兄弟姉妹の配偶者が介入してくるケース」もあります。たとえ相続人である兄弟姉妹が協議し互いに納得していたとしても、相続の内容や金額に不満を感じた配偶者が意見して、話し合いが進まない場合があるのです。

法律上は、相続人の配偶者には相続権がありません。そのため本来であれば、相続人の配偶者は遺産分割協議に参加・意見できませんが、協議内で主張を通そうとするケースもあるのです。その結果、相続人同士の関係が悪化して思わぬトラブルに発展する可能性もあるため注意しましょう。

兄弟姉妹での相続トラブルが発生すると、対応に追われて相続手続きがスムーズに進まないうえ、心身ともに負担を抱えることになります。そうならないために、相続発生前にできる対策を2つ紹介します。

遺言書を作成しておく

どのケースにも共通して言えるトラブル防止策が「遺言書を作成する」ことです。たとえば「すべての遺産を妻○○に相続させる」旨の遺言を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺産の全てが妻のものとなります。

不動産の整理をしておく

相続財産のなかでもトラブルにつながりやすいのが不動産関連です。不動産は大きな財産となるため、相続しない側への配慮が必要になります。

対策としては、不動産の贈与・売却により整理する方法があります。もし相続してほしい人が決まっているなら生前贈与ができますが、贈与税が発生する・相続税が高くなる点に注意しましょう。また、生前売却であれば現金として兄弟姉妹で公平に分配可能ですが、被相続人の新しい住まいについて考える必要が出てくるでしょう。

さらに、自宅の売却と同時に賃貸契約を結ぶリースバックという方法も有効です。各方法のメリット・デメリットを比べながら最適な方法を選びましょう。

まとめ

兄弟姉妹が相続人になるのは配偶者・子がいない場合に限られ、不公平や手続きの煩雑で争いが起こりやすいため、生前遺言や協議、贈与対策の準備が不可欠です。寄与分認定や遺留分なし、相続税2割加算も注意点です。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

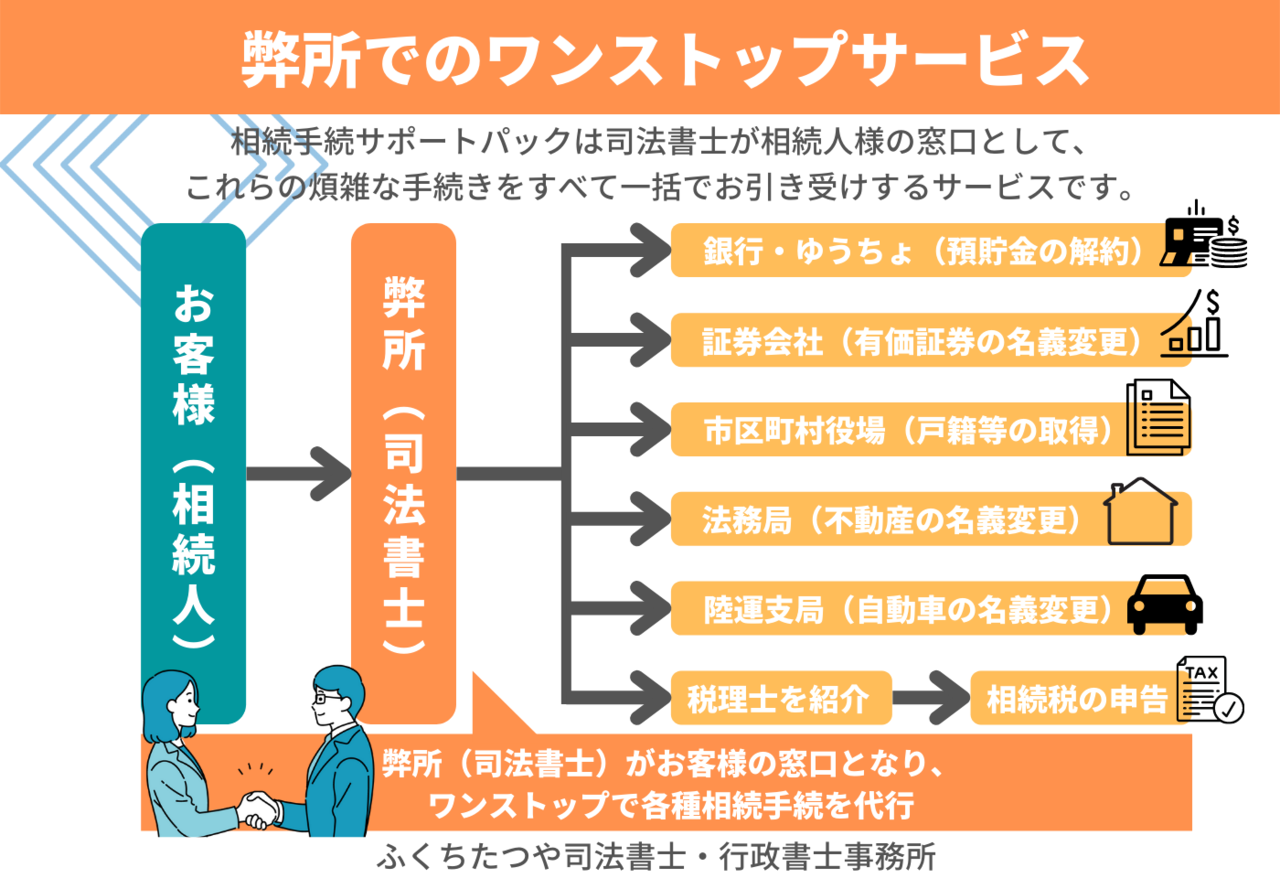

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。