運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

贈与税が高すぎる?

不動産贈与で特例を使って節税する方法と注意点を解説

この記事を読んでわかること

- 不動産贈与でかかる税金の種類と内容

- 贈与税の計算方法と評価額の調べ方

- 贈与税をゼロにできる特例制度の内容

- 贈与と相続の違い・どちらが得かの比較

- 名義変更や申告の手順・期限・注意点

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「親が元気なうちに、実家の土地を譲り受けたい」

「マイホームを建てるために、親から土地を無償で譲ってもらうことになった」

ご家族の将来を考え、不動産の生前贈与を検討する方は少なくありませんが、多くの方が同時にこのような不安を抱えています。

「不動産をタダでもらうだけなのに、ものすごく高い税金がかかるって本当?」

その不安はごもっともで、何も対策をしなければ、不動産の贈与には高額な「贈与税」がかかる可能性があります。

しかし、国の制度を正しく理解し、計画的に活用すれば、贈与税の負担をゼロにすることも夢ではありません。

本記事では、不動産の贈与に関わる税金のすべてを、専門的な知識がない方でもスムーズに理解できるよう徹底的に解説します。

贈与税以外にかかる費用や、契約から申告までの具体的な手続きの流れまで網羅していますので、安心して不動産の贈与を進めるためにも、最後までお読みください。

目次

「不動産を贈与すると税金が高い」というイメージが先行しがちですが、国の制度を正しく理解し計画的に活用すれば、贈与税の負担を大幅に軽減、あるいはゼロにできる可能性もあります。

高額な税金を避けるため、まずは以下の基本と特例制度について理解を深めましょう。

- 知っておくべき贈与税の基本

- 不動産贈与で使える3つの非課税・節税特例をチェック

- まずは自分に合う節税方法があるか診断しよう

それでは、贈与税の基本的な考え方から見ていきましょう。

知っておくべき贈与税の基本

そもそも「贈与税」とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。

不動産のように価値の高い財産を無償で譲渡すると、もらった側に税金の支払い義務が発生します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 誰が払う? | 財産をもらった人(受贈者) |

| いつ払う? | 財産をもらった年の翌年2月1日~3月15日に申告・納税 |

| いくらからかかる? | 1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合 |

ポイントは、納税義務があるのは財産を「あげた人」ではなく「もらった人」であるという点です。

親子間で不動産を贈与する場合、税金を支払うのは子どもの側になります。

現金と違い、不動産そのものでは納税できないため、納税資金を別途用意しておく必要があることも覚えておきましょう。

参照:贈与税のしくみ|国税庁

不動産贈与で使える3つの非課税・節税特例をチェック

不動産のような高額な財産を贈与する際に、税負担を軽減するために国が用意している代表的な制度があります。

それぞれの特徴を理解し、自分たちのケースで利用できるものがないか確認してみましょう。

暦年贈与(基礎控除110万円)

贈与税の最も基本的な仕組みです。

誰でも「年間110万円」までの贈与であれば税金がかからないという非課税枠があります。

不動産の場合、土地を持分(権利の一部)に分けて、毎年110万円以下の評価額になるように少しずつ贈与していく、という活用方法があります。

ただし、手続きが煩雑で、税務署から「定期贈与(あらかじめ総額を贈与する約束があった)」と見なされるリスクもあるため注意が必要です。

相続時精算課税制度

原則として60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。

この制度を使うと、最大2,500万円までの贈与が非課税になり、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

大きな非課税枠が魅力ですが、「一度選択すると暦年贈与に戻れない」「贈与した人が亡くなった際に、この制度で贈与した財産は相続財産に加算して相続税を計算する」という重要なルールがあります。

【2024年からの改正ポイント】

2024年1月1日以降、上記の2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円の基礎控除が新設されました。

この110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も不要で、将来の相続財産にも加算されません。

これにより、制度の使い勝手が大幅に向上しました。

おしどり贈与(夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(またはそれを取得するための資金)を贈与する場合に使える特例です。

基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円まで控除できるため、合計で最大2,110万円までの贈与が非課税になります。

相続対策として非常に有効な制度です。

まずは自分に合う節税方法があるか診断しよう

どの制度が最適かは、あなたの状況によって大きく異なります。

以下の簡易診断で、ご自身のケースに合いそうな制度を見つけてみましょう。

- 夫婦間で自宅の権利を渡したい

→おしどり贈与が最有力候補です。 - まとまった額の不動産を、将来の相続税は覚悟の上で、早く確実に子や孫に渡したい

→相続時精算課税制度が適している可能性が高いです。 - 時間はかかってもいいので、非課税で少しずつ不動産の権利を渡したい

→暦年贈与を活用した持分贈与を検討します。 - 相続財産が多く、将来の相続税を少しでも減らしたい

→状況によりますが、暦年贈与や相続時精算課税制度の新110万円控除を活用して、相続財産を前もって減らしていく戦略が考えられます。

これらの制度は併用できる場合や、複雑な要件があるため、最終的な判断は専門家に相談することをおすすめします。

特例を使わない場合、実際にどれくらいの税金がかかるのか、具体的な金額が気になるところだと思います。

ご自身のケースと照らし合わせながら、税額の計算方法を順に確認していきましょう。

- ステップ1:税金の基準となる不動産の「評価額」を調べる方法

- ステップ2:贈与税の計算式と税率(親子間と他人では税率が違う)

- 【価格別】3,000万円・5,000万円の不動産をもらった場合の贈与税は?

- 特例を使った場合と使わない場合の税額を比較

まずは、計算の基礎となる不動産の「評価額」を調べる方法から解説します。

ステップ1

税金の基準となる不動産の「評価額」を調べる方法

贈与税を計算する際には、贈与により取得した土地や家屋を評価する必要があります。

この評価額は、国が定めた以下の方法で算出します。

土地の評価額の調べ方

- 路線価方式

路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価(道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額)を、土地の形状等に応じた補正率で補正した後に面積を乗じて計算します。 - 倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。

その土地の固定資産税評価額に、国税庁が定める一定の倍率を乗じて計算します。

路線価図や評価倍率表は、国税庁のウェブサイトで確認できます。

建物の評価額の調べ方

建物(家屋)の評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算するため、固定資産税評価額と同じになります。

固定資産税評価額は、都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認することができます。

ステップ2

贈与税の計算式と税率(親子間と他人では税率が違う)

不動産の評価額がわかったら、以下の計算式で贈与税額を算出します。

(不動産の評価額-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額

ここで使う「税率」と「控除額」は、誰から誰への贈与かによって2種類に分かれます。

特例贈与財産(親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与)

親子間の贈与で、税率が優遇されています。

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |

一般贈与財産(兄弟間、夫婦間、他人からの贈与など)

特例贈与以外の場合に適用されます。

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 25万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 125万円 |

| 3,000万円以下 | 45% | 175万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 250万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 400万円 |

【価格別】

3,000万円・5,000万円の不動産をもらった場合の贈与税は?

3,000万円・5,000万円の不動産をもらった場合の贈与税は?

では、具体的な金額でシミュレーションしてみましょう。

ここでは、親から18歳以上の子へ贈与する「特例贈与」のケースで計算します。

ケース1:評価額3,000万円の不動産を贈与された場合

- 課税価格を計算

3,000万円-110万円(基礎控除)=2,890万円 - 税率と控除額を確認

特例贈与の税率表から、課税価格2,890万円は「3,000万円以下」の区分に該当

税率は45%、控除額は265万円 - 贈与税額を計算

2,890万円×45%-265万円=1,035.5万円

→贈与税額は1,035万5,000円

ケース2:評価額5,000万円の不動産を贈与された場合

- 課税価格を計算

5,000万円-110万円(基礎控除)=4,890万円 - 税率と控除額を確認

特例贈与の税率表から、課税価格4,890万円は「4,500万円超」の区分に該当

税率は55%、控除額は640万円 - 贈与税額を計算

4,890万円×55%-640万円=2,049.5万円

→贈与税額は2,049万5,000円

このように、何の対策もせずに高額な不動産を贈与すると、1,000万円を超える非常に高額な税金がかかることがわかります。

特例を使った場合と使わない場合の税額を比較

先ほどの「評価額3,000万円の不動産」のケースで、もし特例を使ったら税額はどうなるでしょうか。

このように、特例を使うことで納税額が劇的に変わります。

どの制度を使うのが最も有利かは、贈与する相手、不動産の評価額、将来の相続の見通しなどを総合的に判断する必要があります。

生前贈与を検討する際、誰もが一度は「自分が亡くなった後に相続で渡すのと、どちらが得なのだろう?」と考えるのではないでしょうか。

税金面だけでなく、手続きの手間や将来の親族関係まで含めて総合的に判断するために、以下のポイントをご検討ください。

- 贈与税と相続税の基礎控除と税率の違い

- 手続き・費用面での比較

- メリット・デメリット早わかり比較

- 【2024年からの新ルール】生前贈与加算が7年に延長

それでは、最も気になる税金面での比較から見ていきましょう。

贈与税と相続税の基礎控除と税率の違い

税金面での大きな違いの一つに、非課税枠である「基礎控除額」の大きさがあります。

相続税の場合、基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。

これは、財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税の申告をする必要がないことを意味します。

一方で暦年課税の贈与税の基礎控除は年間110万円です。

この基礎控除額の違いから、単純に比較すると相続で財産を渡す方が税負担は軽くなるケースが多いと言えます。

また、相続税には「小規模宅地等の特例」といった制度があり、一定の要件を満たす場合には宅地等の評価額を減額することができます。

参照:相続税のあらまし|税務署

手続き・費用面での比較

手続きと費用面では、それぞれにメリット・デメリットがあります。

| 生前贈与 | 相続 | |

|---|---|---|

| タイミング | 贈与者の意思で好きな時に渡せる | 贈与者(被相続人)が亡くなった後でないと渡せない |

| 意思の反映 | 特定の人に確実に財産を渡せる | 遺言書がないと法定相続分に従うため、争いになる可能性がある |

| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 固定資産税評価額の0.4% |

| 不動産取得税 | かかる | かからない |

贈与は、自分の意思で「この子にこの土地を渡す」と決められるのが最大のメリットです。

しかし、名義変更にかかる登録免許税は相続の5倍、さらに不動産取得税もかかるため、手続き費用は贈与の方が高額になります。

参照:不動産取得税|総務省

メリット・デメリット早わかり比較

これまでの内容をまとめると、以下のようになります。

【生前贈与が向いているケース】

- 特定の子どもや孫に、特定の不動産を確実に渡したい

- 将来、大幅な値上がりが予想される不動産を先に渡しておきたい

- 賃貸アパートなど、収益を生む不動産を早く子どもに引き継がせ、自分の所得を減らしたい

- 相続人同士の仲が悪く、将来の「争続」を避けたい

【相続が向いているケース】

- 遺産総額が相続税の基礎控除額以下で、相続税がかからない

- 「小規模宅地等の特例」を使いたい

- 贈与にかかる高額な手続き費用(登録免許税、不動産取得税)を避けたい

- 贈与者がまだ若く、今後状況が変わる可能性がある

【2024年からの新ルール】生前贈与加算が7年に延長

生前贈与を検討する上で、絶対に知っておかなければならないのは、2024年からの重要なルール改正である「生前贈与加算の期間延長」です。

これは、「亡くなる直前に駆け込みで贈与して相続税を逃れる」ことを防ぐためのルールです。

これまでは、亡くなる前3年以内に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要がありました。

この期間が、2024年1月1日以降の贈与から、段階的に「7年」に延長されます。

つまり、元気なうちに計画的に贈与を進めないと、せっかく贈与しても相続税の対象になってしまう可能性が高まったのです。

この改正により、相続対策としての生前贈与は、より一層早くから計画的に行うことの重要性が増しました。

不動産贈与を考えるとき、贈与税のことにばかり目が行きがちですが、実は他にもいくつかの税金や費用が発生します。

「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、以下の諸費用についてもしっかりと把握しておきましょう。

- 【贈与税】

財産をもらった人が翌年に申告・納税する税金 - 【不動産取得税】

不動産の名義変更後に都道府県から請求される税金 - 【登録免許税】

法務局で名義変更(登記)をするときにかかる税金 - 【印紙税】

贈与契約書を作成する際に必要になる税金

まずは、これまでも解説してきたメインの税金である贈与税の概要から改めて確認します。

【贈与税】

財産をもらった人が翌年に申告・納税する税金

財産をもらった人が翌年に申告・納税する税金

これまで解説してきたメインの税金で、年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった人が申告・納税します。

特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告が必要なケースがあるので注意が必要です。

【不動産取得税】

不動産の名義変更後に都道府県から請求される税金

不動産を取得したときにかかる都道府県の税金で、売買や贈与で取得した場合は課税されますが、相続の場合は非課税です。

税額は原則として「固定資産税評価額×4%」ですが、現在は軽減措置により3%になっていることがほとんどです。

参照:不動産取得税|総務省

【登録免許税】

法務局で名義変更(登記)をするときにかかる税金

不動産の所有者が変わったことを公的に記録する「所有権移転登記」の際に、法務局に納める税金です。

税率は原因によって異なり、贈与と相続では大きな差があります。

贈与の場合

固定資産税評価額×2.0%

相続の場合

固定資産税評価額×0.4%

例えば、評価額3,000万円の土地の場合、贈与なら60万円、相続なら12万円となり、48万円もの差が出ます。

【印紙税】

贈与契約書を作成する際に必要になる税金

贈与の事実を明確にするために作成する「贈与契約書」に貼る印紙代です。

契約書に金額の記載がなければ200円ですが、不動産の価額を記載した場合は、その金額に応じた印紙税がかかります。

不動産贈与の手順

契約から名義変更・申告まで

税金や制度についての知識が深まったところで、次に気になるのは「じゃあ、具体的にどう動けばいいの?」という点かもしれません。

実際に不動産を贈与する際の具体的な手続きの流れは、以下の通りです。

- ステップ1

誰に・どの不動産を贈与するのか決め、贈与契約書を作成 - ステップ2

法務局で名義変更(所有権移転登記)の手続き - ステップ3

税務署へ贈与税の申告と納税

それでは、最初のステップである「贈与契約書の作成」から見ていきましょう。

ステップ1

誰に・どの不動産を贈与するのか決め、贈与契約書を作成

まずは当事者間で「誰が、誰に、いつ、どの不動産を贈与するのか」という意思を固めます。

口約束でも贈与は成立しますが、後々のトラブル防止や、税務署に対して贈与の事実を証明するために「贈与契約書」を必ず作成しましょう。

契約書には以下の内容を盛り込み、贈与者と受贈者がそれぞれ署名・捺印します。

- 贈与者の氏名・住所

- 受贈者の氏名・住所

- 贈与する日付

- 贈与する不動産の情報(所在、地番、家屋番号など登記簿謄本通りに正確に記載)

- 贈与の条件(もしあれば)

ステップ2

法務局で名義変更(所有権移転登記)の手続き

契約を結んだら、その不動産を管轄する法務局で、所有権の名義を贈与者から受贈者へ変更する「所有権移転登記」を申請します。

この手続きをしないと、第三者に対して自分が所有者であることを主張できません。

贈与による所有権移転登記には、法務局が提供する所定の申請書様式があります。

申請書を作成し、登録免許税(収入印紙で納付)と共に提出する必要があります。

申請方法には書面申請とオンライン申請があり、郵送による申請も可能です。

ステップ3

税務署へ贈与税の申告と納税

不動産の贈与を受け、贈与税の基礎控除額110万円を超える場合(または特例を適用する場合)は、贈与税の申告と納税が必要です。

申告・納税期間

贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日

申告先

受贈者(もらった人)の住所地を管轄する税務署

申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、必ず期限内に手続きを済ませましょう。

不動産の生前贈与は、ご自身の意思で大切な資産を次世代に引き継ぐための有効な手段の一つです。

ただ、その実行にあたっては贈与税の基本的な仕組みや、税負担を軽減するための様々な特例制度を正しく理解しておく必要があります。

将来の相続も見据えてどちらが有利かを比較検討することや、贈与税以外にも不動産取得税・登録免許税といった諸費用がかかる点も考慮に入れなければなりません。

しかし、ご自身の状況にとってどの特例が最適かを見極め、複雑な評価額の計算や登記手続きをミスなく進めるには、専門的な知識や相応の時間が求められるということも事実です。

そのため、少しでも不安や疑問を感じた際には、ご自身とご家族にとって最善の資産承継を実現するために、ぜひ、相続や贈与に詳しい専門家にご相談ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

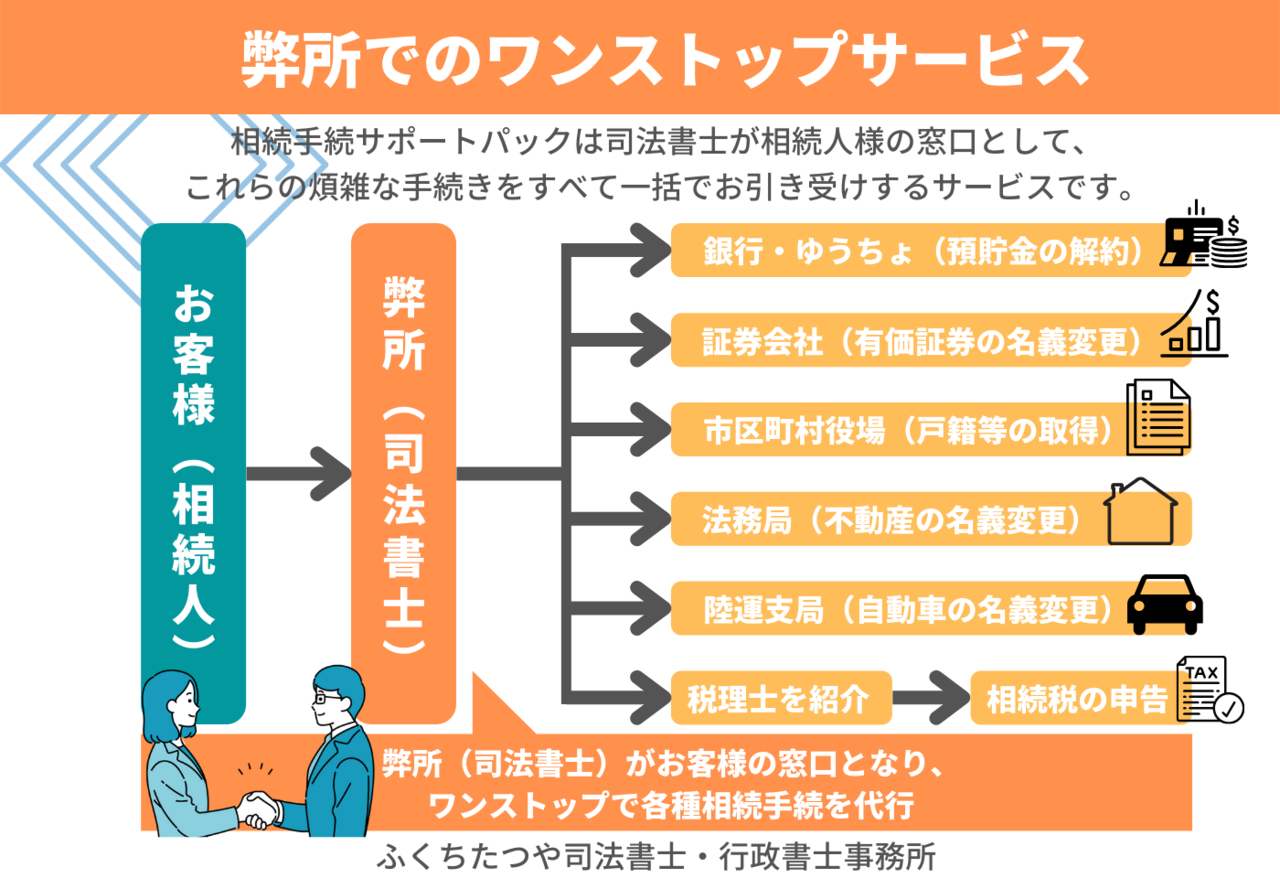

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。