運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

遺言・相続の疑問を解消! スムーズな手続きとトラブル回避の方法を解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

親の介護、そしていずれ訪れる相続。人生における大きな転換期に際し、不安を抱えている方は少なくないのではないでしょうか?

特に、相続は「争族」とも呼ばれるほど、家族間でトラブルが発生しやすいため、相続を円滑に進めるには事前の準備と正しい知識が不可欠です。

そこで、本記事では、遺言と相続に関する様々な疑問を解消し、スムーズな手続きとトラブル回避の方法を解説します。遺言と相続に関して知っておくべき情報を紹介しますので、ぜひ、最後までお読みください。

目次

まず、遺言書の基本事項について以下を確認して理解を深めましょう。

- 遺言書とは何か?

- 遺言通りに相続しなければならないのか?

- 自分に合った方法を選ぶ

- 遺言を無視したらどうなるか?

ここでは、遺言書が相続においてどれくらい効力をもつかについて解説します。

遺言書とは何か?

遺言書とは、個人が自分の死後に、財産の分配方法やその他の事項について意思を示すために作成する法的な文書です。

民法で定められた方式に従って作成することで法的効力を持ち、遺言書として自身の財産を自分の意思に基づいた分配が可能になります。

また、遺言書によって法定相続分とは異なる割合で相続させることも可能ですが、遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産分割が行われます。

遺言書は、故人の意思を反映しつつ相続人間の争いを未然に防ぐ重要な役割を果たすので、作成する際には不備による無効を防ぐためにも、専門家の助言を検討しましょう。

遺言通りに相続しなければならないのか?

遺言書は、個人の最終意思を尊重し、相続手続きを円滑に進める上で非常に重要な役割を果たします。しかし、遺言書の内容が必ずしも絶対的な効力を持つとは限りません。

遺言通りに相続しなければならないのかどうかは、遺言の内容、相続人の状況、そして法律の規定によって異なります。

例えば、遺言の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合、その遺留分を確保するための手続き(遺留分減殺請求)を行うことができます。

また、遺言能力がない状態、つまり、自分の意思で遺言を作成する能力がない状態で作成された遺言書は、無効となる可能性が高いです。

さらに、遺言書の内容に不正な行為(強迫や詐欺など)が関与している場合も、無効とされる可能性があります。

遺言書が有効かどうかは、個々のケースによって判断が異なり、専門家の法律的な判断が必要となる場合もあるので、遺言書を作成する際は、専門家に相談し、法的にも問題のないように作成しましょう。

自分に合った方法を選ぶ

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在するので、状況や希望に合わせて最適な方法を選択しましょう。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。

公正証書遺言は費用がかかりますが、安全性と信頼性が高いです。

秘密証書遺言は内容を秘密にできますが、証人2人以上の署名・押印が必要です。

費用の目安としては、自筆証書遺言は費用がかからず、公正証書遺言は、財産の評価額に応じて数万円から数十万円程度かかります。秘密証書遺言の公証役場への手数料は不要です。

遺言を無視したらどうなるか?

遺言書は法的な効力を持つため、原則として尊重しなければなりません。無視した場合、遺言執行者や利害関係人から、遺言の内容の実現を求められる可能性があります。

ただし、遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる部分もあり、また、遺言の内容が公序良俗に反する場合も無効となります。

遺言を無視した結果、相続人間で紛争が発生する可能性も高まり、場合によっては、裁判所での調停や審判が必要になるケースも考えられるので、遺言書の内容をよく確認し、尊重しましょう。

遺言書には以下の3種類があります。

- 自筆証書遺言:費用を抑えて手軽に作成

- 公正証書遺言:安全性と信頼性の高い方法

- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたい場合に

ここでは、相続におけるそれぞれの遺言書について改めて解説します。

自筆証書遺言:費用を抑えて手軽に作成

自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成できる手軽な方法で、費用は紙と筆記用具代だけで済みます。

ただし、要件を満たしていないと無効になるリスクが高いのでご注意ください。

自筆証書遺言は全文自筆でなければならず、ワープロやパソコンで作成したものは無効で、日付と署名も必須です。

証人の必要がなく、一人で作成できる手軽さがメリットですが、保管場所によっては紛失や改ざんの恐れがあるため、安全な場所に保管しなければなりません。

作成後、家庭裁判所で検認の手続きが必要となる点にも注意しましょう。

公正証書遺言:安全性と信頼性の高い方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、安全性と信頼性が非常に高い方法です。

公証人が作成に関与するため、形式の不備や偽造のリスクが低く、紛失の心配もありません。

また、証人2人以上の立会いが必要となるため、遺言者の意思が正しく反映されていることが担保されます。

費用は内容や財産の価額によって異なりますが、相場は数万円から数十万円程度とされています。

作成の手続きはやや複雑ですが、公証役場のスタッフが丁寧に対応してくれるため、初めての方でも安心して利用できるでしょう。

秘密証書遺言:内容を秘密にしたい場合に

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに作成したい場合に適した方法です。

遺言者は遺言書を作成し、封をした上で、公証役場と証人2人以上の前で、自分が作成した遺言書であることを申述します。

費用は、公証人に支払う手数料のみで、数千円程度です。

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるメリットがある一方、証人2人以上の確保が必要というデメリットもあります。また、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

公正証書遺言と比較して、費用は安く抑えられますが、手続きはやや複雑です。

相続の手続きの流れは以下をご確認ください。

- 遺言書の確認と検認手続き

- 相続人の確定

- 相続財産の評価と確定

- 遺産分割協議の進め方

- 相続手続きに必要な書類

- 名義変更手続き

- 相続税の申告と納付

ここでは、相続の手続きの大まかな流れを解説します。

遺言書の確認と検認手続き

相続が発生した場合、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所での検認手続きを行います。

検認は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、法的に有効な内容であることを確認するための重要な手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言では必須となりますが、公正証書遺言には不要です。

検認を行う際には、申立書や相続人全員の戸籍謄本など、必要な書類を準備して裁判所に提出します。

この手続きには1ヶ月程度の時間がかかることがあるため、早めに対応しましょう。

相続人の確定

相続人を正確に確定するためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法律に基づいて相続人を特定する必要があります。

相続人は、配偶者と血縁関係のある親族に限られ、順位によって権利が異なり、民法では、第一順位は子供、第二順位は両親、第三順位は兄弟姉妹と定められています。

これらの手順を怠ると、後の遺産分割協議が複雑になる可能性があるので、法的な手続きを円滑に進めるためにも、相続人の範囲を正確に把握するように努めてください。

相続財産の評価と確定

相続財産には、預貯金、不動産、有価証券などのプラス財産と、借金などのマイナス財産が含まれます。相続財産これらを確定するためには、金融機関や法務局などを通じて財産の調査を行う必要があります。

不動産は固定資産税評価額、預貯金は残高証明書、株式は時価を基準に評価します。

相続財産を正確に把握し評価することは、相続税の計算や遺産分割協議をスムーズに進めるために欠かせません。

複雑な財産が含まれる場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議では、相続人全員が同意した上で遺産の分割方法を決定します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することも可能です。

また、協議の内容を正式に記録するために、遺産分割協議書を作成し、全員の署名と押印をそろえましょう。

相続人間で意見が一致しない場合には、専門家の仲介を依頼することで解決の糸口が見つかることも多いです。円滑な協議のために、事前に各相続人の意向を把握しておきましょう。

相続手続きに必要な書類

相続手続きを進めるためには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など多くの書類が必要です。

これらの書類は、市役所や法務局で取得できますが、場合によっては金融機関や税務署に提出する追加書類が求められることもあります。

手続きが複雑化しないよう、事前に必要な書類をリストアップし、余裕を持って準備しましょう。

名義変更手続き

相続財産には、預貯金、不動産、自動車など、様々なものがあります。これらの財産を相続人の名義に変更する手続きが必要です。金融機関、法務局、陸運局など、手続きを行う機関は財産の種類によって異なります。名義変更には、相続関係を証明する書類や遺産分割協議書などが必要になります。手続きには、それぞれ手数料や登録免許税などの費用がかかります。

相続財産には、不動産、預貯金、自動車などさまざまな種類があり、これらを相続人の名義に変更するためには、それぞれの財産に応じた手続きが必要です。

不動産の場合は法務局での登記変更、預貯金は金融機関での名義変更、自動車は陸運局での手続きが一般的です。

これらの手続きでは、遺産分割協議書や相続関係を証明する書類が求められるため、あらかじめ準備しておくとスムーズに進められます。手続きにかかる手数料や登録免許税などの費用も事前に確認しておきましょう。

相続税の申告と納付

一定以上の財産を相続した場合、相続税の申告と納付が必要です。相続開始を知った日から10ヶ月以内に税務署へ手続きを行う必要があるため、期限内に完了するよう注意しましょう。

相続税の計算は複雑であり、財産の種類や評価方法によっても異なるため、税理士などの専門家への依頼が一般的です。専門家に依頼すれば、正確かつ迅速な申告が可能になります。

また、相続税申告書や財産目録などの必要書類を早めに揃えておくと、手続きがスムーズになるでしょう。

相続は家族間でのトラブルが発生しやすい問題の一つですので、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

- 遺言書に従わなくても良いケース

- 認知症の親に無理やり遺言を書かせる

- 遺産分割協議後に遺言書が発見される

- 知らない異母・異父兄弟が見つかる

- 相続人が多すぎて収拾がつかない

- 預貯金の使い込みが疑われる

ここでは、遺言と相続に関するトラブル事例を紹介します。

遺言書に従わなくても良いケース

遺言書は故人の意思を尊重するために作成される大切な書類ですが、必ずしもその内容に従わなければならないわけではありません。

遺留分とは、法律で保証された相続人が最低限受け取れる財産の割合を指しますが、例えば遺留分を侵害している遺言書については、その部分が無効と判断されることがあります。

また、遺言の内容が公序良俗に反する場合も、効力が認められません。こうした場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、適切な対応を取ることができます。

認知症の親に無理やり遺言を書かせる

認知症の疑いのある親に無理やり遺言書を書かせた場合、その遺言書は無効となる可能性があります。遺言を作成するには、遺言者が testamentary capacity(遺言能力)を持っている必要があります。認知症が進行している場合、遺言能力が認められない可能性が高いため、注意が必要です。このような状況で作成された遺言書は、他の相続人から異議申し立てを受ける可能性が高く、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

認知症が疑われる親に遺言書を無理に書かせた場合、その遺言書は無効とされる可能性が高いです。

遺言を作成する際には、遺言者に遺言能力が必要であり、認知症が進行している場合は能力が認められないことも多いためです。

このような遺言書は、他の相続人から異議を申し立てられるリスクがあり、後に大きなトラブルにつながる可能性があります。

トラブルを防ぐために、認知症の疑いがある場合には医師の診断を受けるなど、適切なプロセスを踏みましょう。

遺産分割協議後に遺言書が発見される

遺産分割協議が完了した後で遺言書が発見されると、既に取り決めた内容が無効になることがあります。

遺言書の内容は法定相続に優先されるため、新たに発見された遺言書に基づいて協議をやり直す必要があります。

このような事態を防ぐためにも、相続手続きを開始する前に遺言書の有無を徹底的に確認するように努めましょう。

また、遺言書を確実に家族に伝えられるよう、安全な場所に保管したり、保管場所を家族に共有しておくなどの備えも重要です。

知らない異母・異父兄弟が見つかる

故人に異母兄弟や異父兄弟がいた場合、遺産分割協議に参加する権利があります。事前に故人の家族関係を十分に調査しておくことで、このような事態を防ぐことができます。戸籍謄本などを取得し、故人の親族関係を正確に把握しておくことが重要です。異母兄弟や異父兄弟の存在が判明した場合、改めて遺産分割協議を行う必要があります。

故人に異母兄弟や異父兄弟がいた場合、その兄弟姉妹も相続人として遺産分割協議に参加する権利を持ちます。

このような事態を未然に防ぐには、戸籍謄本を取り寄せて、出生から死亡までの親族関係を確認するなど、故人の家族関係を正確に把握しておかなければなりません。

もし新たな相続人が判明した場合、遺産分割協議を最初からやり直す必要があるため、早めの調査をおすすめします。

相続人が多すぎて収拾がつかない

相続人が多数いる場合、遺産分割協議が難航することがあります。それぞれの相続人の希望が異なり、意見がまとまらないケースも少なくありません。このような場合には、弁護士などの専門家を通して協議を進めることが有効です。専門家は、中立的な立場で各相続人の意見を調整し、合意形成を支援します。

相続人が多い場合、意見がまとまらず遺産分割協議が難航することがあります。それぞれの相続人が異なる希望を持つため、話し合いが長引くケースも珍しくありません。

このような場合には、弁護士や行政書士といった専門家を仲介役に立てることが有効です。

専門家は、中立的な立場から協議を進行し、相続人間の意見を調整する手助けができるので、協議が行き詰まったときは、無理に進めず、専門家の助けを借りてみましょう。

預貯金の使い込みが疑われる

相続財産の中に預貯金が含まれている場合、使い込みが疑われるケースがあります。故人の生前に、他の相続人によって預貯金が不正に引き出されていた場合、返還請求を行うことができます。

その際には、金融機関で取引履歴を確認し、使い込みの事実を立証しましょう。立証が難しい場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

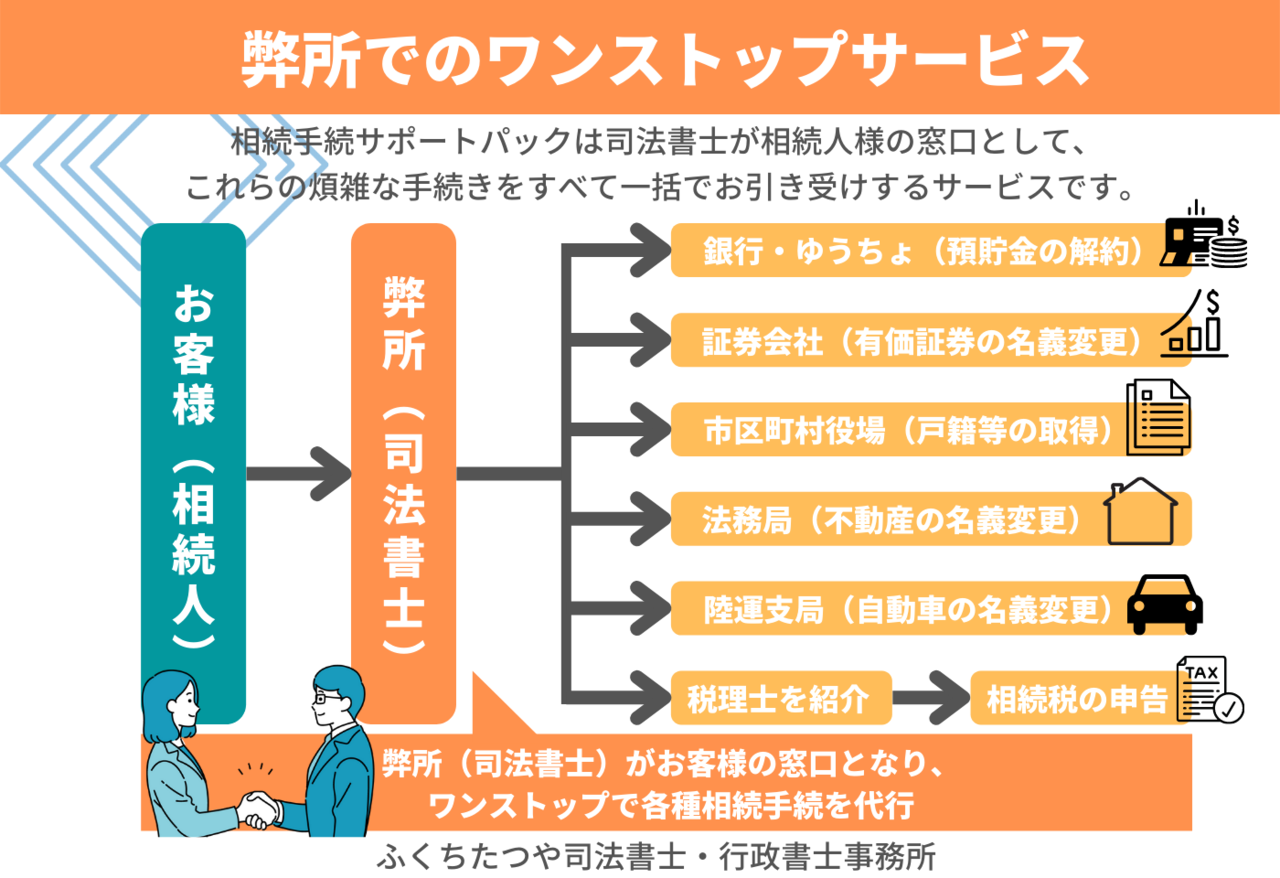

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

大見出し

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。