運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

遺言執行者とは?

3つの選任方法と決める時期、手続きなどを解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続は、多くの人にとって、人生で数回経験するかどうかの出来事でしょう。しかし、その手続きは複雑で、専門的な知識も必要となるため、不安を感じる方も少なくありません。

特に、「遺言執行者」という言葉を聞いたことはあっても、その役割や具体的な手続きについては、よく分からないという方も多いのではないでしょうか?

遺言書を作成したけれど、誰を遺言執行者にすれば良いか悩んでいる方や、親族が亡くなり遺言執行者について調べている方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、遺言執行者の役割から選任方法、手続き、そして相続人とのトラブルを避けるためのポイントまで、分かりやすく解説いたします。

目次

遺言執行者が具体的にどのような役割を担い、どのような責任があるのか、以下を確認しましょう。

- 基本的な役割

- 権限と責任

- 遺言執行者が必要なケースと不要なケース

ここでは、遺言執行者の基本事項を解説します。

基本的な役割

遺言執行者は、亡くなられた方の遺言書の内容を実現するために、相続手続きを主導する重要な役割を担います。

具体的には、遺言書に書かれた内容に従い、財産目録を作成したり、不動産の名義変更手続きを行ったり、預貯金の解約や払い戻し、株式や投資信託などの名義変更、そして相続人へ財産を分配するなど、多岐にわたる業務を行います。

これらの業務をスムーズに進めれば、相続人の方々の負担を軽減し、遺産分割に関するトラブルも未然に防げるでしょう。

また、遺言書の内容をきちんと実現することは、故人の意思を尊重することにもつながるため、遺言執行者の存在は非常に重要です。

もし遺言執行者がいなければ、相続人全員でこれらの手続きを進める必要があり、相続手続きが複雑になったり、時間がかかったり、相続人同士で意見が対立して紛争に発展する可能性も高まります。

そのため、遺言執行者は、相続をスムーズに進めるためのキーパーソンと言えます。

権限と責任

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、遺言書に記載された範囲内で、相続財産の管理権や、遺言執行に必要な行為をする権利などさまざまな権限を持ちます。

具体的には、金融機関で預貯金の解約や払い戻しを行ったり、不動産の名義変更手続きを行うなどの権限です。

また、遺言執行者は、相続人に対して遺言の内容を伝え、相続手続きの状況を報告する義務を負い、相続財産を適切に管理し、遺言書の内容に従って公平に分配する責任があります。もしこれらの責任を怠ると、損害賠償責任を負う可能性も否めません。

遺言執行者は、相続人からの信頼を得て、遺言書の内容を忠実に実行することが求められるので、遺言執行者には、法律に関する知識や手続きの知識だけでなく、誠実さや責任感も必要です。

遺言執行者が必要なケースと不要なケース

遺言執行者は、すべての相続ケースで必ず必要となるわけではありません。

例えば、遺言書の内容が単純で、相続人が1人しかいない場合や、相続人全員が協力して手続きを進めることができる場合は、遺言執行者を立てなくても、相続手続きがスムーズに進む場合があります。

しかし、遺言書の内容が複雑である場合、例えば、複数の相続人がいる場合や、遺贈(遺言による財産の贈与)が含まれる場合、特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合などは、遺言執行者を指定した方が良いでしょう。

特に、相続人同士で意見の対立が予想される場合や、相続人に未成年者や認知症の方が含まれる場合などは、遺言執行者を立てることで、相続手続きが円滑に進む可能性が高いです。

遺言執行者は、相続手続きを専門的な知識を持って行うことができるため、相続人の方々の負担の軽減が期待できます。

ご自身の状況を良く確認し、遺言執行者の必要性をご検討ください。

遺言執行者を選任する方法は、大きく分けて以下の3つです。

- 遺言書で直接指定する

- 家庭裁判所によって選任

- 遺言者が遺言書で「遺言執行者を決める人」を指定する

ここでは、遺言執行者を選任する3つの方法を解説します。

遺言書で直接指定する

遺言書の中で遺言者が直接的に遺言執行者を指定する方法は、最も一般的かつ簡単な方法です。

遺言書には「〇〇(氏名)を遺言執行者に指定する」と明記し、その方の氏名、住所を正確に記載する必要があります。

この場合、遺言執行者に指定する方は、相続人でも、親族以外の方でも、法人でも、誰でも構いません。ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。

また、遺言執行者に指定する前に、必ずその方に遺言執行者になる意思があるかどうかを確認し、了承を得ておきましょう。

もし、遺言執行者に指定された方が、遺言執行者になることを拒否した場合、遺言執行者を選任するための別の手続きが必要になります。

遺言書に遺言執行者の氏名などを記載する際は、誤字脱字がないよう、しっかりと確認しましょう。

家庭裁判所による選任

遺言書に遺言執行者の記載がない場合や、遺言書に記載された遺言執行者が就任を拒否した場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます

この場合、相続人の中から遺言執行者の候補者を立てて、家庭裁判所に提案することができます。ただし、家庭裁判所が必ずその候補者を選ぶとは限りません。

もし、相続人の方々が遺言執行者の候補者を立てることができない場合は、家庭裁判所が適任者を判断し、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。

家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる際には、申立書や戸籍謄本などの必要書類を揃え、家庭裁判所に納めるための費用(収入印紙代)と郵便切手をご用意ください。

遺言者が遺言書で「遺言執行者を決める人」を指定する

遺言者が、遺言書の中で「遺言執行者を決める人」を指定することも可能です。これは、遺言者が、遺言書作成時点では、誰を遺言執行者に指定するのが適切か判断できない場合や、将来の状況変化に対応したい場合に有効な方法です。

例えば、遺言書の中で「〇〇(氏名)に、私の遺言執行者を決める権限を与える」と記載することができます。

そして、遺言執行者を決める権限を与えられた人は、相続開始時において、相続手続きをスムーズに行えるであろう適任者を選任することが可能です。

この方法のメリットは、遺言書作成時と相続開始時との間に時間が空いてしまう場合でも、その時の状況に合わせて最適な遺言執行者を柔軟に選任できる点です。

ただし、遺言執行者を決める権限を与えられた人が、遺言執行者を決める権限を放棄することもできます。

遺言執行者を決める際は、以下に留意しましょう。

- 遺言書作成時か、相続開始後か

- 遺言執行者を決める際の注意点

- 遺言執行者を指定しない場合のリスク

ここでは、遺言執行者を決めるタイミングについて解説します。

遺言書作成時か、相続開始後か

遺言執行者を決めるタイミングは、大きく分けて遺言書作成時と相続開始後の2つのケースがあります。

まず、遺言書作成時に遺言執行者を決める最大のメリットは、遺言者の意思を確実に反映できる点です。

生前に誰に相続手続きを任せるかを決めておくことで、相続開始後に相続人が遺言執行者を選ぶ手間を省き、スムーズに手続きを進めることができます。

また、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続人同士の意見の対立や手続きの遅延を防ぐ効果も期待できるでしょう。

一方、相続開始後に遺言執行者を決める場合、遺言書に遺言執行者の指定がない時や、指定された遺言執行者が辞退した場合、相続人全員で協議して決めることになります。

しかし、相続人同士の意見がまとまらない場合や、遠方に住んでいるなど、相続人全員が集まるのが難しい場合には、手続きが長引いてしまう可能性もあるため注意が必要です。

家庭裁判所に申し立てて選任してもらうこともできますが、その場合は費用や時間がかかることを理解しておきましょう。

遺言執行者を決める際の注意点

遺言執行者を決める際には、後々のトラブルを避けるためにも、いくつか注意すべき点があります。

まず、遺言執行者に指定する人が、本当にその役割を担うことができるのか、きちんと確認する必要があります。

遺言執行者には、相続手続きに関する知識や、相続財産を適切に管理する能力、そして相続人と良好なコミュニケーションを取る能力が求められるため、遺言執行者に指定する人が、これらの能力を備えているのか、慎重に見極めましょう。

また、遺言執行者に指定する人が、相続人の中にいる場合は、他の相続人との間で利益相反が起こらないか、十分に考慮する必要があります。

利益相反とは、遺言執行者が自身の利益を優先して行動し、他の相続人の利益を損なう可能性のことです。

もし、利益相反の可能性がある場合は、専門家である司法書士などを遺言執行者に指定することをご検討ください。

遺言執行者を指定しない場合のリスク

遺言書に遺言執行者を指定しない場合、相続手続きにさまざまなリスクが生じる可能性があります。

例えば、遺言書の内容が複雑な場合、相続人全員で手続きを進める必要があり、相続人同士の意見が対立してしまうケースです。

相続手続きには、さまざまな書類の作成や、金融機関、役所などとのやり取りが必要となり、これらの手続きに不慣れな相続人にとっては、大きな負担でしょう。

特に、相続人の数が多かったり、相続人が遠方に住んでいる場合は、手続きが長期化し、相続手続きがなかなか進まないことも十分ありえます。

また、遺言書の内容によっては、遺言執行者がいなければ、遺言書の内容をスムーズに実現することが難しい場合もあるでしょう。

総合的に見て、遺言執行者を指定しておけば、相続手続きをスムーズに進められる可能性は高いです。

遺言執行者を決める前に、以下をおさえてください。

- 親族、友人、専門家のメリット・デメリット

- 遺言執行者に親族を選ぶ際の注意点

- 専門家を選ぶメリット

ここでは、遺言執行者にふさわしい人について解説します。

親族、友人、専門家のメリット・デメリット

遺言執行者には、親族、友人、専門家など、さまざまな方が選任される可能性がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合わせて誰を選ぶか検討する必要があります。

まず、親族を遺言執行者にするメリットは、故人のことをよく知っており、財産の状況も把握しやすい点です。また、費用を抑えられる可能性もあります。

しかし、親族が相続人の一人である場合、利益相反が起こる可能性があり、相続手続きがスムーズに進まない場合もあります。

友人を知人にするメリットは、親族のように感情的な対立が起こりにくく、冷静に手続きを進められる可能性がある点です。しかし、相続手続きに不慣れな場合や、責任の重さに耐えられない場合も考えられます。

専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を遺言執行者にするメリットは、相続手続きに関する専門的な知識や経験を持っているため、複雑な手続きもスムーズに進められる点です。また、相続人との間でトラブルが起こるリスクを減らすことができます。

しかし、専門家に依頼する場合は、報酬が発生するため、費用が高くなる傾向があることも知っておきましょう。

遺言執行者に親族を選ぶ際の注意点

遺言執行者に親族を選ぶ際は、利益相反の問題に特に注意が必要です。

もし相続人の一人が遺言執行者に就任した場合、他の相続人の利益を害するような行動をとってしまうリスクは否めません。例えば、遺言執行者が特定の相続人に有利なように遺産を分配したり、手続きを故意に遅らせるなどの可能性です。

また、遺言執行者は、相続財産を適切に管理する責任を負いますが、親族の場合、感情的な判断をしてしまい、適切な財産管理ができない可能性もあります。

また、親族の場合、相続手続きに関する知識や経験が乏しい場合も多く、手続きが長期化してしまうこともあります。

親族を遺言執行者にする場合は、他の相続人からの信頼を得ているか、公正な判断ができるかなどを慎重に見極めましょう。

専門家を選ぶメリット

専門家(弁護士、司法書士、行政書士)を遺言執行者に選ぶ最大のメリットは、相続手続きに関する専門的な知識と豊富な経験を持っているため、複雑な手続きでもスムーズに進めることができる点です。

特に、相続人が多数いたり、相続財産が複雑な場合は、専門家に依頼した方が、トラブルを未然に防ぎ、迅速な解決が期待できます。

弁護士は、相続に関する法的紛争を解決する専門家であり、遺産分割協議が難航した場合でも、相続人の代理人として交渉や調停、裁判などを行うことができます。

司法書士は、不動産の登記手続きや相続に関する書類作成の専門家であり、相続手続き全般をサポートしてくれます。

行政書士は、遺産分割協議書など、相続に関する書類作成の専門家であり、相続手続きに必要な書類の作成を依頼することができます。

これらの専門家は、それぞれ得意とする分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶようにしましょう。

また、専門家に依頼する場合は、報酬が発生しますが、費用対効果を考えると、専門家に依頼した方が、結果的に時間や労力を節約でき、トラブルを回避できることもあります。

遺言執行者に選ばれた場合には、以下を確認しましょう。

- 遺言執行の具体的な手続きの流れ

- 遺言執行者の報酬

- 遺言執行者の辞任と解任

ここでは、遺言執行者に関わる諸項目について解説します。

遺言執行の具体的な手続きの流れ

もし自身が遺言執行者に選ばれたら、まず、遺言書の内容を確認し、相続人の確定を行います。具体的には、亡くなられた方の戸籍謄本などを収集し、相続人を特定します。

次に、相続財産の調査を行い、預貯金や不動産、株式など、どのような財産があるのかを正確に把握し、財産目録を作成します。

そして、相続財産を管理しながら、遺言書の内容に従って、相続人に財産を分配するための手続きを行い、金融機関で預貯金の解約や払い戻しを行い、不動産の名義変更手続きなどを行います。

これらの手続きは、専門的な知識や経験が必要となる場合もあり、もし手続きが難航する場合、手続きの途中であっても専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に相談することもご検討ください。

また、遺言執行者は、相続人に対して、相続手続きの進捗状況を定期的に報告する義務を負っていることも忘れないように注意しましょう。

遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言書に定められている場合と、定められていない場合があります。遺言書に報酬が記載されている場合は、その金額に従い、遺言書に報酬の記載がない場合、相続人全員で協議して決めることになります。

遺言執行者の報酬は、その業務内容や相続財産の規模によって変動しますが、一般的には、相続財産の0.5%~3%程度が相場とされています。

例えば、相続財産が5,000万円の場合、遺言執行者の報酬は25万円~150万円程度です。ただし、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に遺言執行を依頼する場合は、別途報酬が発生します。

専門家の報酬は、事務所によって異なりますが、一般的には、時間単位で計算される場合や、相続財産の一定割合を報酬とする場合があります。

遺言執行者の報酬は、相続財産から支払われるのが一般的ですが、相続人全員で負担することもあります。

遺言執行者の辞任と解任

遺言執行者は、正当な理由がある場合に、辞任することができます。

例えば、病気や高齢などにより、遺言執行者の職務を遂行することが困難になった場合や、遺言執行者に指定されたが、相続手続きに関する知識や経験がないため、職務を全うすることが難しい場合などです。

ただし、遺言執行者が辞任する場合には、家庭裁判所に辞任の許可を求める必要があります。

一方、遺言執行者が遺言の内容に違反する行為をしたり、職務を怠っている場合などには、相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を解任することができます。

解任を申し立てる場合には、遺言執行者が職務を怠っている事実や、遺言の内容に違反する行為があったことを具体的に証明しなければなりません。

また、遺言執行者が死亡した場合にも、その遺言執行者の職務は終了します。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために相続手続きを主導する重要な役割を担います。

遺言執行者の選任方法は、遺言書での直接指定、家庭裁判所による選任、遺言書で「遺言執行者を決める人」を指定するという3つです。

遺言執行者を決めるタイミングは、遺言書作成時と相続開始後があるので、それぞれの注意点やリスクを把握しておきましょう。

また、親族や友人、専門家など適任者はさまざまですので、遺言執行者はご自身の状況に合わせて選ぶようにしましょう。

もし自身が遺言執行者に選ばれた際は、具体的な手続きの流れや報酬、辞任・解任についての理解も重要です。

遺言執行者の選任に関して困った場合は、ぜひ、専門家への相談をご検討ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

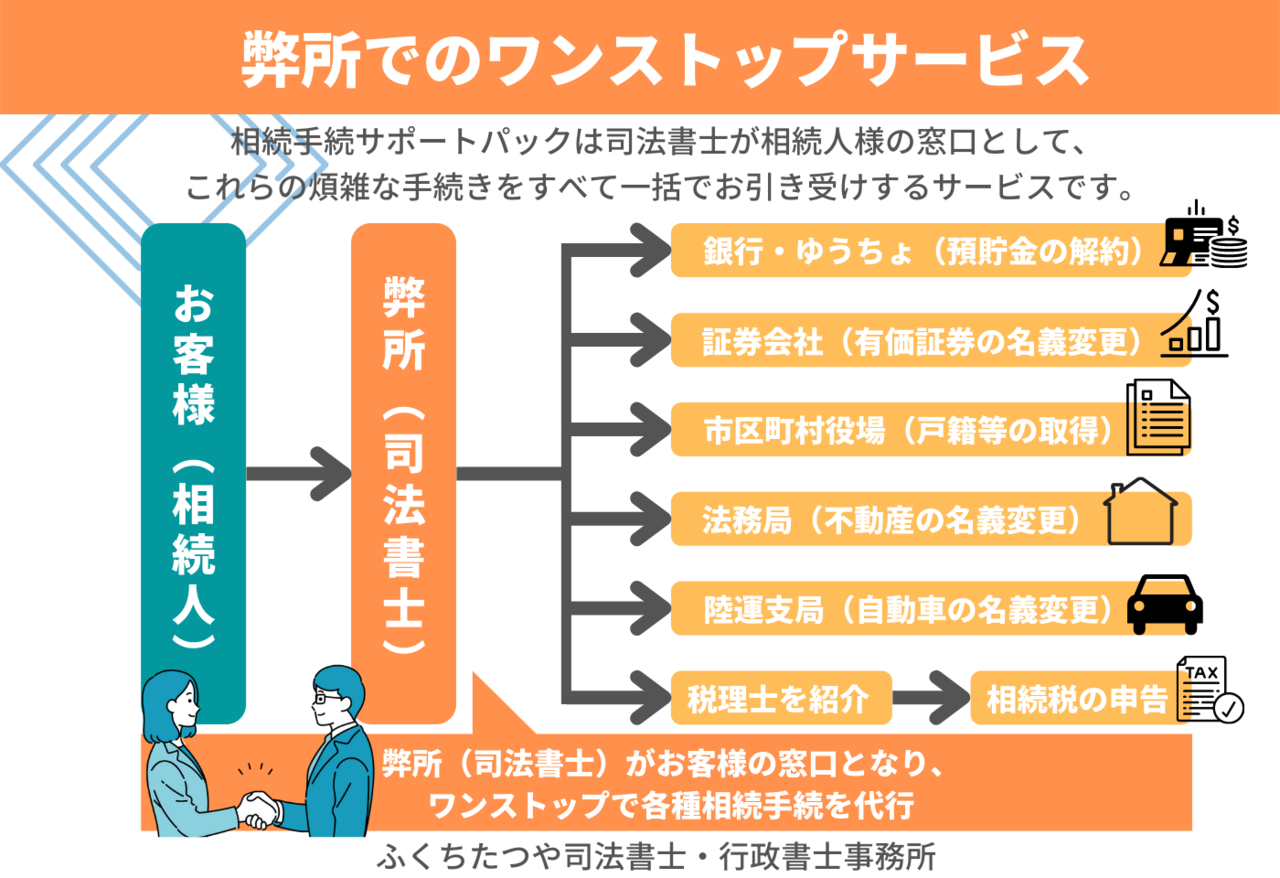

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。