運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

自分の相続分を第三者に渡すことは可能か?

譲渡について解説

この記事を読んでわかること

- 相続分譲渡と相続放棄の決定的な違い(効果・期限・扱い)

- 相続分を他の相続人や第三者に譲渡する方法とルール

- 譲渡に必要な手続き・書類・証明書の書き方

- 譲渡によって発生する税金(贈与税・所得税・相続税)とその扱い

- 相続登記や取戻権などのリスクと回避策

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「他の相続人ともめていて、遺産分割協議から抜け出したい」

「実家を継ぐ長男に、自分の相続分を渡してあげたい」

「相続手続きが面倒なので、とにかく早く終わらせる方法はないだろうか」

親などが亡くなり相続が発生したとき、このような悩みを抱える方は少なくありません。遺産分割は、時として家族の関係に大きな亀裂を生じさせる原因にもなります。

そんなとき、解決策の一つとして注目されるのが「相続分譲渡(そうぞくぶんじょうと)」という手続きです。

この手続きをうまく活用すれば、面倒な遺産分割協議から離脱したり、特定の相続人に財産を集中させたりと、円満な相続を実現できる可能性があります。

しかし、その一方で、よく似た「相続放棄」との違いを理解していなかったり、税金やリスクを知らないまま進めてしまったりすると、思わぬトラブルに発展することも。

本記事では、相続問題に悩むあなたが最適な選択をするために、相続分譲渡の基本から具体的な手続き、税金、そして必ず知っておくべきリスクまで、専門家の視点で網羅的に解説します。

相続に関わりたくないと感じたときに選ばれる「相続放棄」と「相続分譲渡」は、目的は似ていてもその仕組みや効果はまったく異なります。

相続放棄と相続分譲渡のおもな違いは以下のとおりです。

- 相続分譲渡とは「相続人としての地位」を丸ごと譲ること

- 手続き・効果・期限で見る「相続放棄」との3つの違い

- 相続分譲渡を選ぶべきケースとは?

ここでは、相続放棄と相続分譲渡の違いについて解説します。

相続分譲渡とは「相続人としての地位」を丸ごと譲ること

相続分譲渡とは、相続人が持つ「遺産全体に対する包括的な持分割合(相続分)」を、他の誰かに譲り渡すことを指します。

ここで重要なのは、特定の不動産や預金といった個別の財産を譲るのではなく、「プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて含んだ、相続人としての地位そのもの」を譲渡するという点です。

譲渡する相手は、他の相続人(共同相続人)でも、全く関係のない第三者でも構いません。この手続きにより、譲渡した人(譲渡人)は遺産分割協議に参加する権利を失い、代わりに譲り受けた人(譲受人)が協議に参加することになります。

手続き・効果・期限で見る「相続放棄」との3つの違い

相続分譲渡と相続放棄は、遺産に関わらなくなるという点で似ていますが、その手続きや法的な効果は全く異なります。両者の違いを下の表で確認してみましょう。

| 比較項目 | 相続分譲渡 | 相続放棄 |

|---|---|---|

| 手続き | 譲渡人・譲受人間の契約で成立 家庭裁判所の手続きは不要 | 家庭裁判所への申述が必要 |

| 期限 | 原則として遺産分割協議成立前まで | 原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内 |

| 権利 | 譲受人に相続権が移転する | 相続権が他の相続人に移る 次順位の相続人がいる場合は、その人が相続人になる |

| 義務 | 債務(借金)の支払い義務は残る 債権者から請求されれば支払う必要がある | 最初から相続人ではなかったことになり、債務の支払い義務も免れる |

最も重要な違いは「債務(借金)の支払い義務」です。

相続放棄

借金も含めて一切の相続財産を引き継がないため、被相続人(亡くなった方)の債権者から請求されても支払う義務はありません。

相続分譲渡

あくまで相続人間の内部的な取り決めに過ぎません。そのため、譲渡後も債権者から見ればあなたは相続人の一人です。もし請求されれば、借金を支払う義務からは逃れられません。

「借金があるかもしれないから相続に関わりたくない」という場合は、相続分譲渡ではなく、相続放棄を選択する必要があります。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

相続分譲渡を選ぶべきケースとは?

では、どのような場合に相続分譲渡が有効な選択肢となるのでしょうか。具体的なケースを見ていきましょう。

【メリットを活かせるケース】

遺産分割協議から離脱したい

他の相続人と関係が悪く、協議に参加するだけで精神的に疲弊してしまう場合。

特定の相続人に財産を集中させたい

家業を継ぐ長男や、親の介護を献身的にしてくれた長女に、他の兄弟が自分の相続分を譲渡して感謝の気持ちを表したい場合。

遺産分割をシンプルにしたい

相続人が多すぎて話がまとまらない場合に、何人かが代表の一人に相続分を譲渡して協議をスムーズに進めたい場合。

対価を得て相続権を手放したい

他の相続人に自分の相続分を買い取ってもらい(有償譲渡)、早期に現金化したい場合。

相続分譲渡は、家庭裁判所を通す必要がなく、当事者間の合意で柔軟に進められる点が大きなメリットです。

被相続人に借金がないことが明らかで、相続人間の関係性を整理したい場合に非常に有効な手段と言えるでしょう。

自分の相続分を他の相続人だけでなく、無関係の第三者に譲渡することも法律上可能です。譲渡する際には、以下のポイントをおさえておきましょう。

- 譲渡できる相手は共同相続人・第三者の2パターン

- 相続分譲渡の具体的な手続きフロー

- 相続分譲渡証明書の書き方と押印のルール

- 手続きで必要な書類一覧と取得方法

ここでは、相続分の譲渡に関する基本事項について解説します。

譲渡できる相手は共同相続人・第三者の2パターン

相続分を譲渡する相手によって、その後の手続きや注意点が少し異なります。

共同相続人への譲渡

最も一般的でトラブルが少ないケースです。例えば、兄と弟が相続人で、弟が兄に自分の相続分をすべて譲渡するような場合です。

この場合、その後の遺産分割協議は、相続分を譲り受けた兄が実質的にすべての財産を取得する形で進めることが多く、シンプルに解決できます。

第三者への譲渡

相続人ではない第三者(知人や不動産業者など)に相続分を譲渡することも法律上は可能ですが、これはトラブルの元になりやすく、注意が必要です。

これまで無関係だった第三者が突然、遺産分割協議に参加してくることになるため、他の相続人からすれば「なぜ見ず知らずの人間と遺産の話をしなければならないのか」と反発を招くのは必至です。

これについては、後の「リスク」の章で詳しく解説する「取戻権」という制度も関係してくるため、第三者への譲渡は慎重に検討しましょう。

相続分譲渡の具体的な手続きフロー

相続分譲渡は、以下の5つのステップで進めるのが一般的です。

【ステップ1:譲渡人・譲受人間の合意】

まず、誰が誰に相続分を譲渡するのかを当事者間で話し合い、合意します。無償で譲るのか、いくらかの対価(代償金)を受け取る有償譲渡にするのかも、この段階で明確に決めておきましょう。

口約束だけでなく、後のトラブル防止のために契約書を作成することが望ましいです

【ステップ2:相続分譲渡証明書の作成】

合意内容を証明する「相続分譲渡証明書」を作成します。これは、後の遺産分割協議や不動産登記の際に必須となる重要な書類です。

【ステップ3:他の共同相続人への通知】

相続分を譲渡したこと、そして誰が新たな権利者になったのかを、他の相続人全員に通知します。これは法律上の義務ではありませんが、誰が遺産分割協議の当事者なのかを明確にするために不可欠です。

内容証明郵便などを利用して、通知した事実を記録として残しておくとより安全です。

【ステップ4:遺産分割協議】

相続分を譲り受けた譲受人が、他の相続人とともに遺産分割協議を行います。相続分を譲渡した本人は、この協議に参加する資格を失います。

【ステップ5:名義変更・登記手続き】

遺産分割協議が成立したら、その内容に従って不動産の所有権移転登記や、預貯金・株式などの名義変更手続きを行います。

相続分譲渡証明書の書き方と押印のルール

相続分譲渡証明書に決まった書式はありませんが、法的な効力を持つ書類として、以下の項目は必ず記載しましょう。

【記載必須項目】

- タイトル「相続分譲渡証明書」

- 被相続人の情報

氏名、最後の住所、本籍、死亡年月日 - 譲渡人の情報

氏名、住所、被相続人との続柄 - 譲受人の情報

氏名、住所、被相続人との続柄(第三者の場合は記載不要) - 譲渡の意思表示

「譲渡人は、上記の被相続人の相続に関し、有する相続分の全部を譲受人に譲渡したことを証明する」といった文言。 - 日付

証明書を作成した年月日 - 署名・押印

譲渡人の署名と実印での押印

【押印の重要ルール】

- 必ず実印で押印する

認印では法的な証明力に欠けるため、後の登記手続きなどで認められない可能性があります。 - 印鑑証明書を添付する

押印された印鑑が本人の実印であることを証明するために、譲渡人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内が望ましい)をセットで保管します。

手続きで必要な書類一覧と取得方法

相続分譲渡を含む一連の相続手続きでは、おもに以下の書類が必要になります。

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |

| 譲渡人の印鑑証明書 | 譲渡人の住所地の市区町村役場 |

| 固定資産評価証明書(不動産がある場合) | 不動産所在地の市区町村役場 |

| 相続分譲渡証明書 | 当事者間で作成 |

| 遺産分割協議書 | 相続人(譲受人を含む)間で作成 |

これらの書類は、特に戸籍謄本を集める作業に時間がかかることがあります。早めに準備を始めましょう。

参照:住民基本台帳等|総務省

相続分を譲渡する際には、誰に対して、どのような条件で譲渡したか、相続税・贈与税・所得税などの課税関係が大きく異なってきます。

相続分譲渡に関連して発生する税金の取り扱いは以下のとおりです。

- 相続税の申告・納税義務は譲渡後も残る

- 無償・有償で贈与税は変わる?

- 相続分を有償で売却した場合の「譲渡所得税」

- 不動産を譲り受けた場合の不動産取得税は原則かからない

ここでは、相続分譲渡に伴う税金について解説します。

相続税の申告・納税義務は譲渡後も残る

まず大前提として、相続分を譲渡した人(譲渡人)も、相続税の申告・納税義務を免れることはできません。

相続税は、被相続人が亡くなった時点での法定相続人に対して課税されます。たとえ相続分を誰かに譲渡して結果的に財産を一切取得しなかったとしても、法律上の納税義務者であることに変わりはないのです。

「財産を何も受け取らないのだから、税金も関係ない」と考えてしまうと、後から申告漏れを指摘され、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される危険性があるため、注意が必要です。

遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、譲渡人も含めた相続人全員で相続税の申告と納税を行う必要があります。

無償・有償で贈与税は変わる?

相続分の譲渡において、最も気になるのが税金の問題、特に贈与税でしょう。「無償で譲渡したら贈与税がかかるのでは?」と心配される方も少なくありません。

課税関係は「誰に」「どのような対価で」譲渡したかによって大きく変わります。

【原則】第三者への譲渡は贈与税の対象

まず、贈与税の基本的な考え方として、個人から対価を支払わずに財産を取得した場合、その財産の価額に対して贈与税が課税されます。

相続人ではない第三者に相続分を無償で譲渡した場合、譲受人は相続とは無関係に財産を得ることになるため、この原則に従い、譲り受けた財産の価額に対して贈与税が課税されます。

また、対価を支払う場合でも、その額が時価と比べて著しく低いときは、差額分が贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります(みなし贈与)。これは相続税法で定められているルールです。

【例外的な扱い】共同相続人間の無償譲渡の場合

一方で、共同相続人(兄弟姉妹など)の間で無償で相続分を譲渡した場合については、税務上の扱いが異なります。

法律の条文に「共同相続人間の相続分譲渡は非課税」と直接書かれているわけではありません。

しかし、税務の実務上、この行為は最終的な遺産の分け方を決めるための「遺産分割」の一つの過程と解釈されています。

なぜなら、相続分を譲り受けた相続人は、最終的にその分も含めて相続財産を取得することになり、その取得した財産全体に対して「相続税」が課税されるからです。

もし、その前段階である相続分の譲渡にまで「贈与税」を課してしまうと、一つの相続に関して二重に税金がかかってしまうという不合理が生じかねません。

このような理由から、実務上は、共同相続人間の相続分のやり取りそのものに贈与税が課されることはなく、最終的に取得した財産の価額に応じて、各相続人が相続税を申告・納税するという運用がされています。

相続分を有償で売却した場合の「譲渡所得税」

自分の相続分を他の相続人や第三者にお金を払って買い取ってもらう「有償譲渡」の場合、譲渡人(売った側)に譲渡所得税(所得税・住民税)がかかる可能性があります。

譲渡所得は以下の計算式で算出されます。

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)

ポイントは「取得費」です。この場合、自分がゼロから取得したわけではなく、被相続人の財産を引き継いでいるため、被相続人がその財産を取得したときの価格が取得費となります。

もし譲渡価格が取得費と譲渡費用を上回り、利益(譲渡所得)が出た場合は、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。

不動産を譲り受けた場合の不動産取得税は原則かからない

通常、不動産を売買や贈与で取得すると「不動産取得税」がかかります。しかし、相続を原因として不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。

相続分譲渡によって不動産を取得した場合も、譲受人がもともと共同相続人であれば、最終的な登記原因は「相続」となるため、原則として不動産取得税は非課税です。

ただし、譲受人が相続人ではない第三者の場合は、相続による取得とは見なされず、不動産取得税が課税されることになるため注意が必要です。

相続分を譲渡した場合、不動産が含まれていれば登記手続きが必須となります。

相続分譲渡に関連した登記手続きの要点は以下のとおりです。

- 相続登記の流れと「登記原因」の正しい書き方

- 法務局へ提出する添付書類と登記原因証明情報について

- 第三者へ譲渡した場合の登記で注意すべきこと

ここでは、相続登記手続きの基本について解説します。

相続登記の流れと「登記原因」の正しい書き方

相続分譲渡があった場合の相続登記は、少し特殊な進め方になります。

- 相続関係書類の収集

被相続人や相続人の戸籍謄本などをすべて集めます。 - 遺産分割協議

譲受人を含む相続人で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成します。 - 登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。

ここでポイントとなるのが、申請書の「登記原因」の記載です。最終的な登記原因は「相続」となります。しかし、その前提として相続分の譲渡があったことを登記官に証明する必要があります。

例えば、「令和〇年〇月〇日AはBに相続分を譲渡、令和〇年〇月〇日遺産分割」という事実があった場合、登記原因としては「令和〇年〇月〇日相続」と記載し、その日付は被相続人が亡くなった日を記載します。

法務局へ提出する添付書類と登記原因証明情報について

相続登記を申請する際、登記原因が事実であることを証明する「登記原因証明情報」を添付する必要があります。相続分譲渡があった場合は、おもに以下の書類がこれに該当します。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続分譲渡証明書(譲渡人の印鑑証明書付き)

- 遺産分割協議書(譲受人を含む相続人全員の実印押印・印鑑証明書付き)

- 不動産を取得する人の住民票

- 固定資産評価証明書

これらの書類一式を法務局に提出することで、相続分の譲渡を経て、特定の相続人が不動産を取得したという一連の流れを証明します。

第三者へ譲渡した場合の登記で注意すべきこと

前述のとおり、相続分を相続人ではない第三者に譲渡することも可能です。この場合、その第三者が遺産分割協議に参加し、不動産を取得することもあります。

この場合の登記手続きも基本は同じですが、他の相続人との間でトラブルが発生しているケースが多いため、登記手続きも難航しがちです。

特に他の相続人が「取戻権」を主張する可能性を考慮し、司法書士などの専門家に相談しながら慎重に進めることが不可欠です。

相続分譲渡は一見便利な制度ですが、内容を正しく理解せずに進めると重大な不利益を被る可能性があります。

相続分譲渡に関するおもなリスクと注意点は以下のとおりです。

- 借金などのマイナスの財産からは逃れられない

- 第三者への譲渡で起こりうる「取戻権」とは?

- 一度した譲渡は撤回できる?無効になるケースはあるか

- 相続分譲渡証明書を安易に渡すことは危険

ここでは、相続分譲渡に伴うリスクについて解説します。

借金などのマイナスの財産からは逃れられない

この記事で何度も強調している最重要ポイントです。相続分を譲渡しても、被相続人の債務(借金、ローン、損害賠償義務など)に対する支払い義務は消えません。

例えば、あなたが兄に相続分をすべて譲渡したとします。その後、被相続人に多額の借金があることが判明した場合、債権者はあなたに対しても「法定相続分に応じて支払え」と請求することができます。

「兄がすべて引き継ぐと言ったじゃないか」という主張は、債権者には通用しません。これはあくまであなたと兄との間の内部的な約束に過ぎないからです。マイナスの財産がある可能性が少しでもある場合は、相続放棄を検討すべきです。

「相続人の地位そのものを譲渡するのだから、借金も当然相手に移るはずだ」という考えは、非常に危険な誤解です。債権者から見れば、あなたは法律上の相続人であり、法定相続分に応じた返済義務を負い続けます。

借金から完全に解放されたい場合は、必ず家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとる必要があります。

第三者への譲渡で起こりうる「取戻権」とは?

共同相続人の一人が、自分の相続分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人はその譲渡に不満を持つかもしれません。そのような場合に備え、民法では「取戻権(とりもどしけん)」という権利を認めています。

これは、他の共同相続人が、譲渡された相続分の価額と費用を支払うことで、第三者からその相続分を取り戻すことができる権利です。この権利は、譲渡の時から1ヶ月以内に行使しなければなりません。

この権利があるため、第三者は「せっかく相続分を買い取ったのに、他の相続人に取り上げられてしまうかもしれない」というリスクを負うことになります。これが、第三者への相続分譲渡が一般的でない理由の一つです。

一度した譲渡は撤回できる?無効になるケースはあるか

相続分譲渡も契約の一種であるため、一度有効に成立した契約を一方的な都合で撤回することは原則としてできません。

ただし、以下のような特殊なケースでは、契約の無効や取消を主張できる可能性があります。

詐欺や強迫

他の相続人に騙されたり、脅されたりして無理やり譲渡させられた場合。

錯誤

契約の重要な内容について重大な勘違いがあった場合。

公序良俗違反

社会の常識に照らして、あまりに不当な内容の契約である場合。

とはいえ、これらを立証するのは非常に困難です。後から「やっぱりやめたい」とならないよう、譲渡する前によく考えて決断することが重要です。

相続分譲渡証明書を安易に渡すことは危険

「とりあえず実印を押してくれればいいから」と言われるがまま、内容をよく確認せずに相続分譲渡証明書に署名・押印してしまうのは非常に危険です。

一度この証明書を渡してしまうと、あなたは遺産分割協議の場から完全に排除されます。あなたの知らないところで、あなたにとって不利益な内容の遺産分割が進められてしまうかもしれません。

特に、全財産の目録などを確認しないまま「すべての相続分を譲渡する」という書面にサインするのは絶対に避けるべきです。必ず遺産の内容を把握し、契約内容を十分に理解した上で、慎重に手続きを進めましょう。

他の相続人との関係が悪化して遺産分割協議が進まない、あるいは特定の相続人に財産を集中させて円満に解決したい。

こうした複雑な状況において、「相続分譲渡」は、面倒な手続きから離脱し、ご自身の希望に沿った形で相続関係を整理するための非常に有効な選択肢となり得ます。

この制度をうまく活用すれば、相続人間の無用な争いを避け、スムーズな解決への道筋をつけることが可能です。

しかし、その手続きは決して単純ではありません。法的に有効な「相続分譲渡証明書」を作成し、他の相続人へ通知した上で、最終的な「遺産分割協議書」にその内容を正確に反映させる必要があります。

特に、遺産に不動産が含まれる場合の相続登記は、専門的な知識が求められる複雑な手続きです。

もし、相続分譲渡という選択肢に少しでも迷いや不安を感じたら、ぜひ一度、ご相談ください。

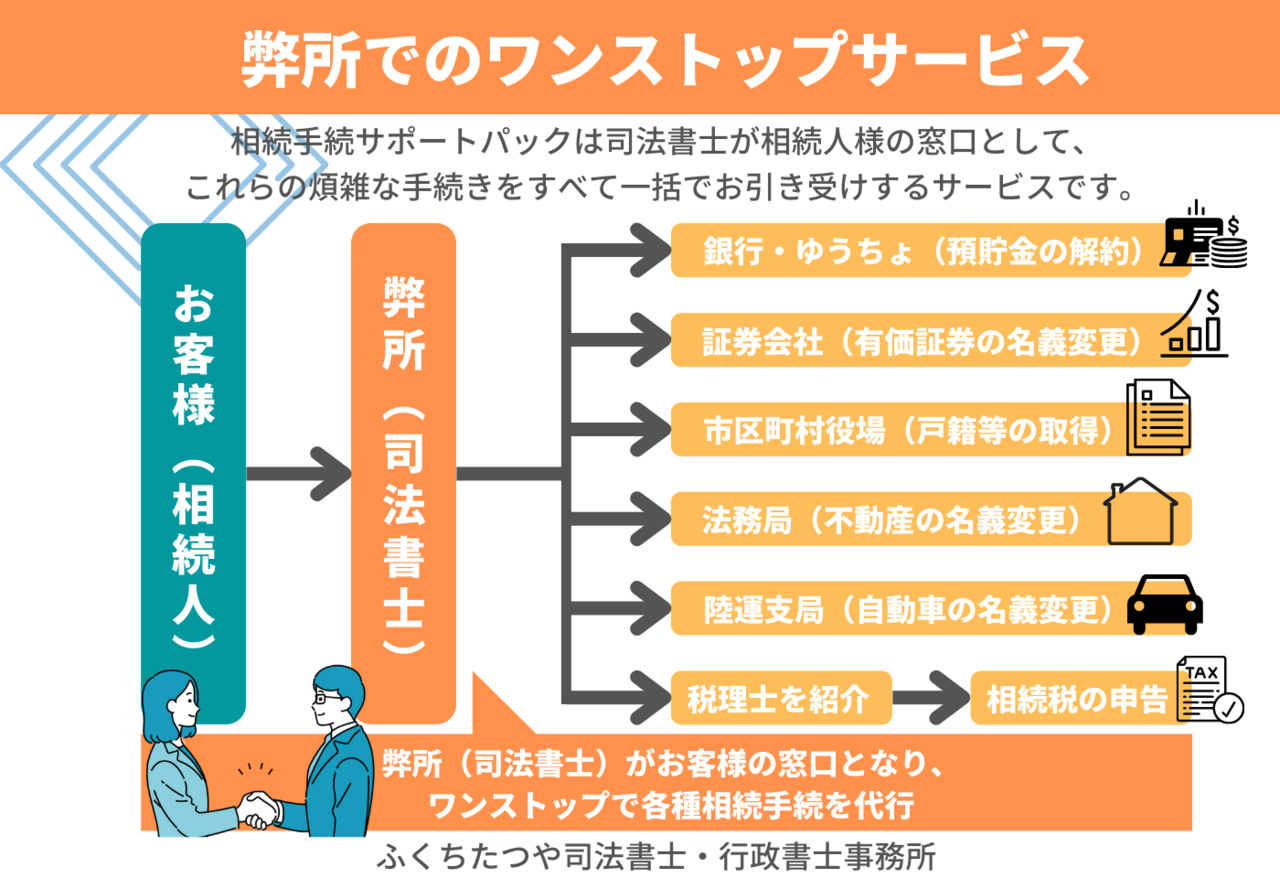

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。