運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

【相続の基本】養子と養親の相続について

養子と養親の相続について

相続とは、亡くなった人の財産をそのご家族などが引き継ぐことをいい、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐご家族などを「相続人」といいます。

具体的には夫が死亡し、妻と長男、長女がいる場合、夫の相続人は妻、長男、長女となります。

被相続人…夫

相続人…妻、長男、長女

しかし、相続人の中に養子が含まれていると、相続関係が複雑化してしまう可能性があります。

この記事では、「養子と養親の相続関係について」、「養子が二重の地位を有する場合の相続関係」について、解説いたします。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。

そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。

相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

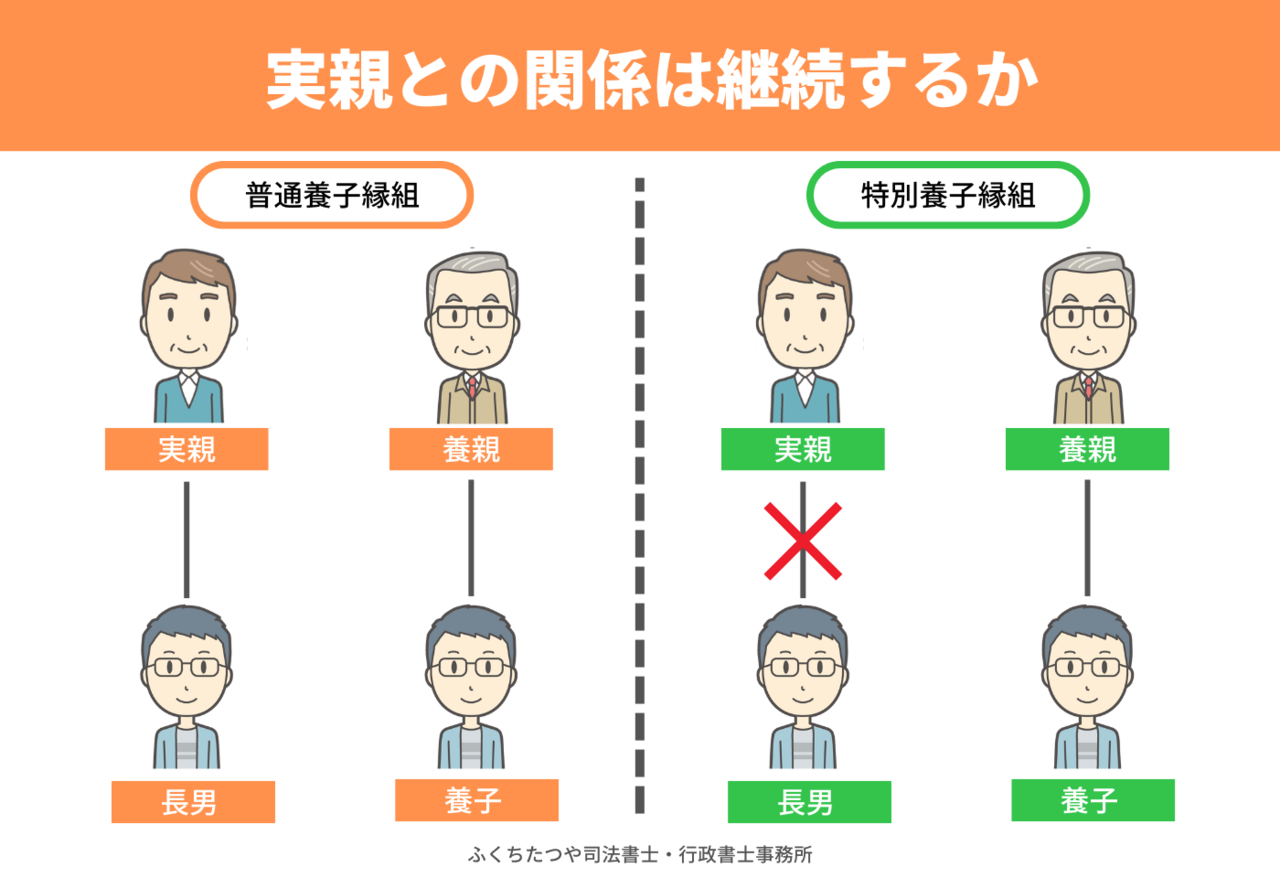

養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。

普通養子縁組の場合、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得しますが、養子と実親との親子関係は継続します。

特別養子縁組の場合、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するとともに実親との親子関係は解消されることとなります。

つまり、普通養子縁組の養子は養親と実親の双方と親子関係が継続し、特別養子縁組は養親とのみ親子関係が継続する形となります。

普通養子縁組…実親と養親どちらも親子関係が継続する。

特別養子縁組…実親との親子関係は解消される。

養子縁組と相続人

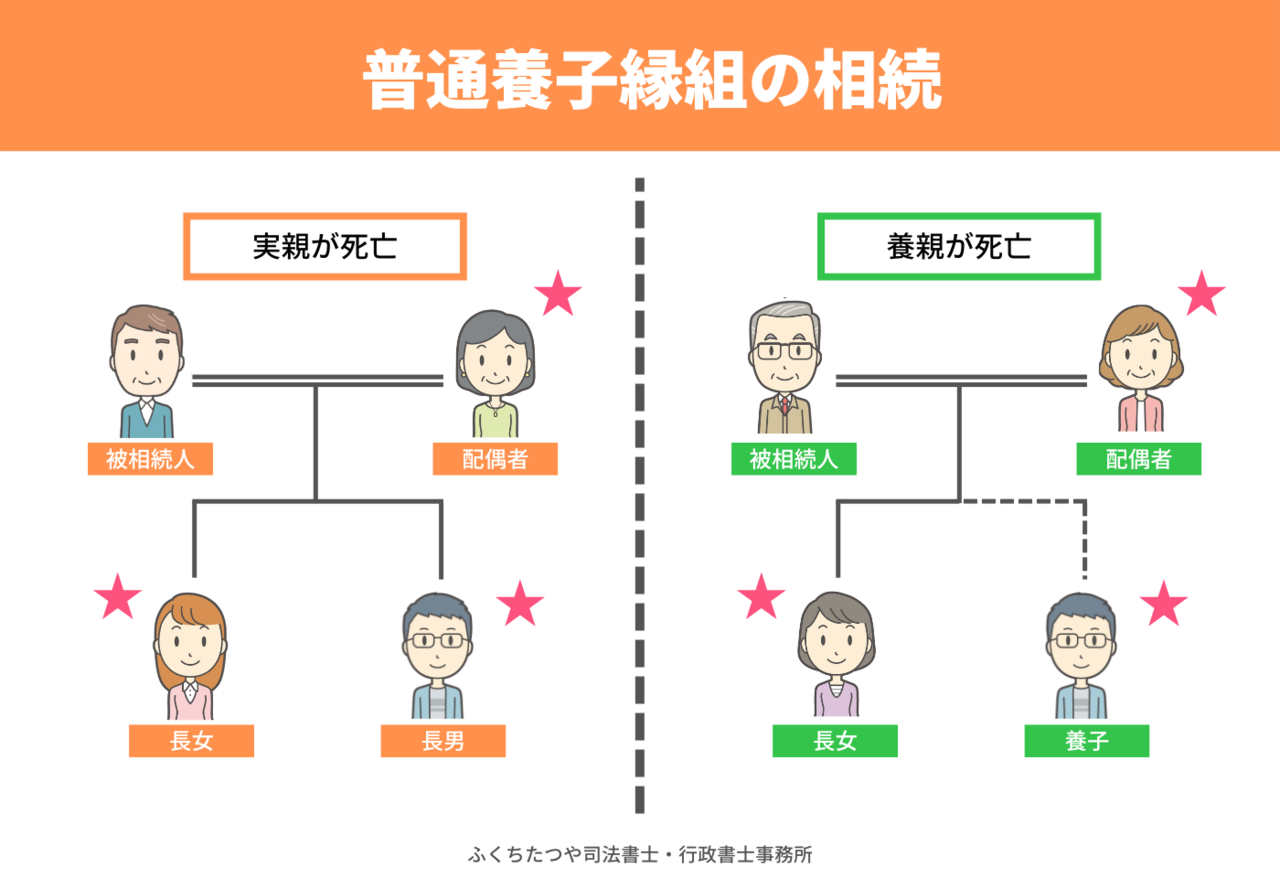

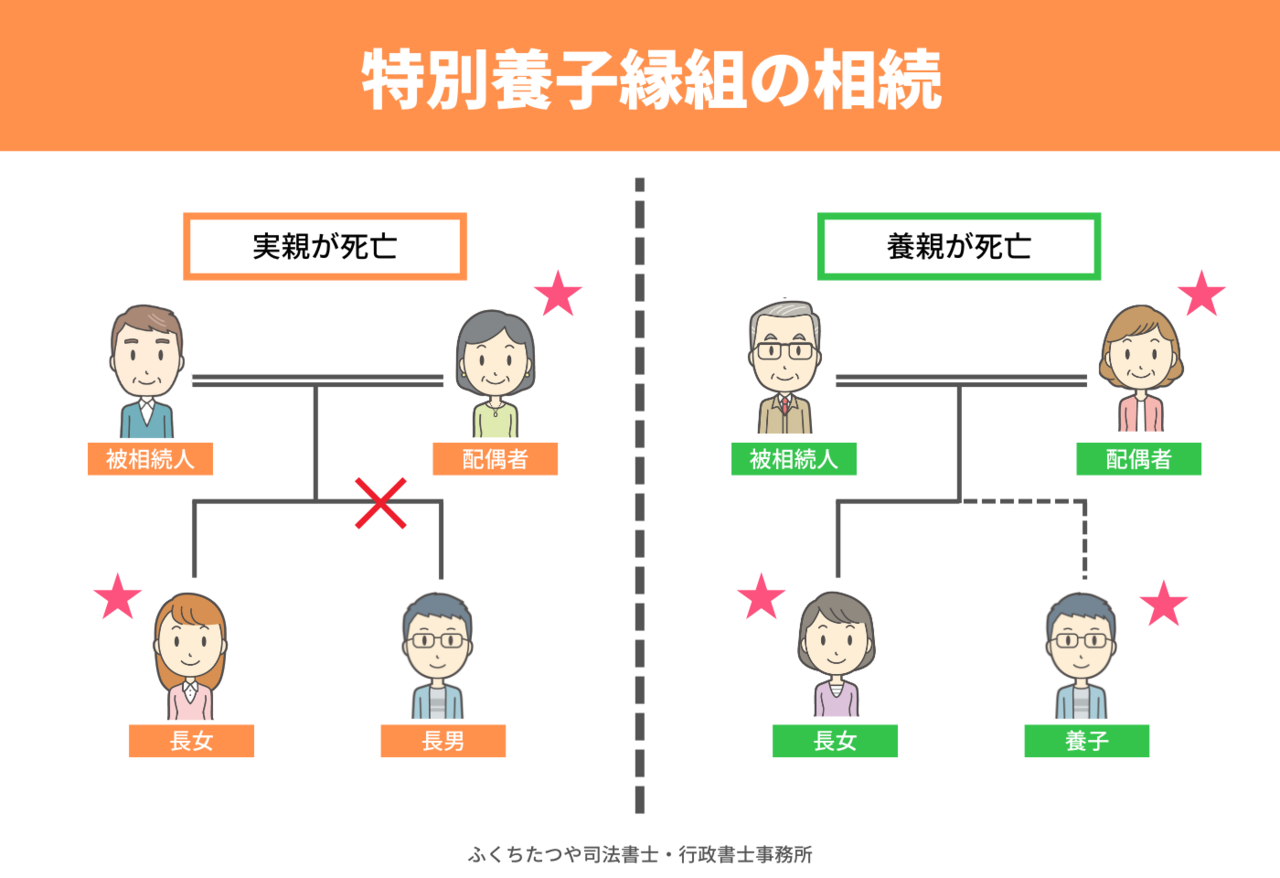

普通養子縁組の場合

普通養子縁組の養子は、養親と実親の双方と親子関係が継続しているので、「養親」及び「実親」双方の相続人となります。つまり、養親が亡くなった場合、実親が亡くなった場合の双方において、相続人としての地位を有しています。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組の養子は、養親のみ親子関係が継続しているので、「養親」のみの相続人となることができます。つまり、実親がなくなった場合においては、相続人としての地位を有していない事になります。

養子かどうかはどのように判断するの?

養子かどうかは戸籍を確認し判断します。続柄欄に「養子」「養女」などと記載され、普通養子の場合は養親だけでなく、実親も記載されます。

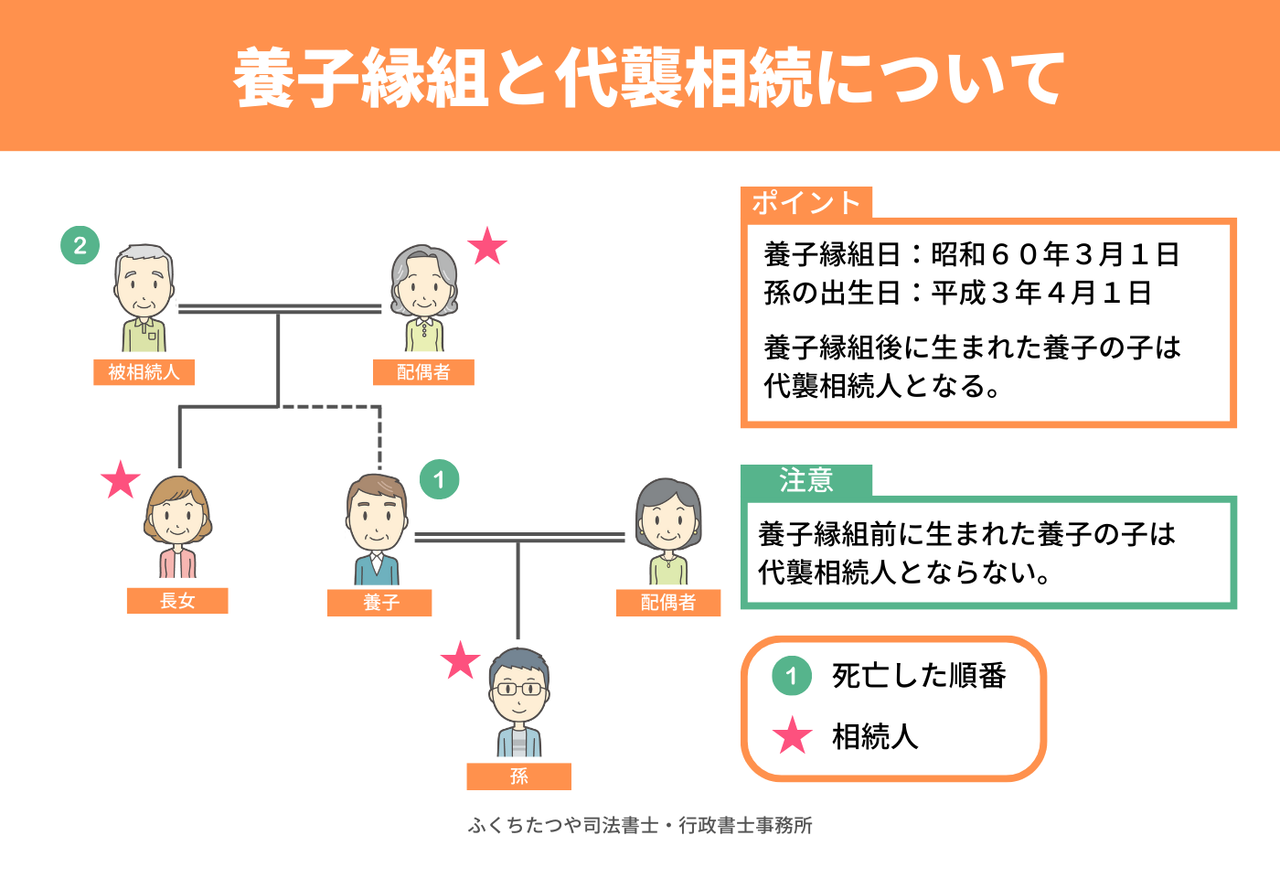

養子縁組と代襲相続について

被相続人よりも先に養子が死亡している場合で、養子に子がいる場合に養子の子は被相続人の代襲相続人となり得るのでしょうか。これは、養子縁組後に生まれた子と養子縁組前に生まれた子で異なる結果となります。

縁組後に生まれた養子の子

養子縁組後に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属であるため代襲相続人となります。つまり、被相続人の遺産を相続することが出来ます。

縁組前に生まれた養子の子

養子縁組前に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属ではないため代襲相続人となりません。つまり、被相続人の遺産を相続することが出来ません。

養子縁組により相続人の地位が重複する事例

相続では、法律上の親子関係や婚姻関係によって相続人が決まります。

上記でも説明したように普通養子縁組では、実親との親子関係が消えません。そのため、養子縁組によって新しくできた親子関係と、もともとの血縁関係が両方有効になります。

養子縁組をすると血縁や婚姻で既に相続資格を持っていた人に、別の相続資格が追加されることがあります。

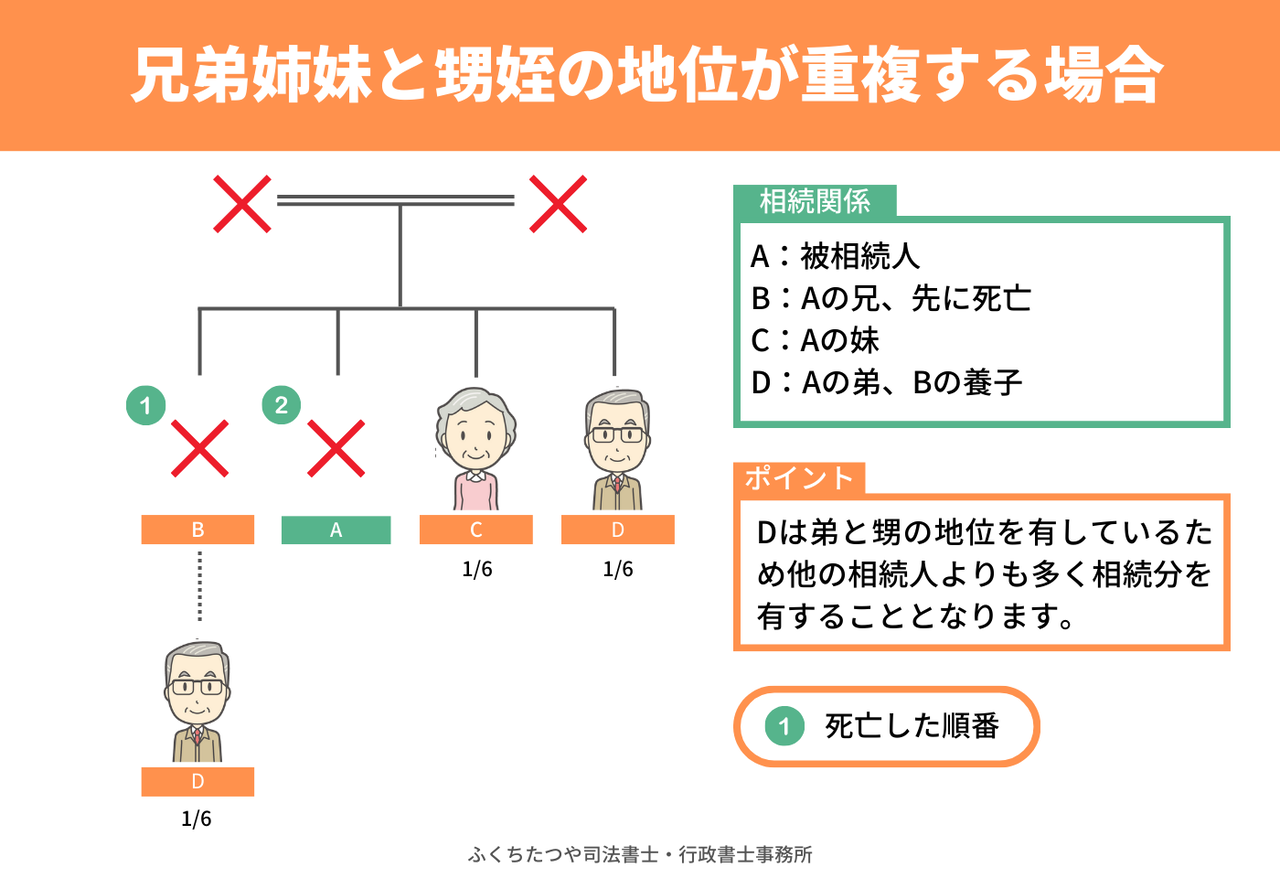

兄弟姉妹と甥姪の地位が重複する場合

【例】

A:被相続人

B:Aの兄、先に死亡

C:Aの妹

D:Aの弟、Bの養子

Dは被相続人Aの相続について、

- 兄弟姉妹としての立場(Aの弟)

- 被代襲者Bの養子(Aの甥、代襲相続人)としての立場

この2つの相続資格を同時に持つことになります。

そのため、Dは弟と甥の相続分を加算して相続分を計算することとなり、結果的に妹Cよりも多く相続分を取得することとなります。

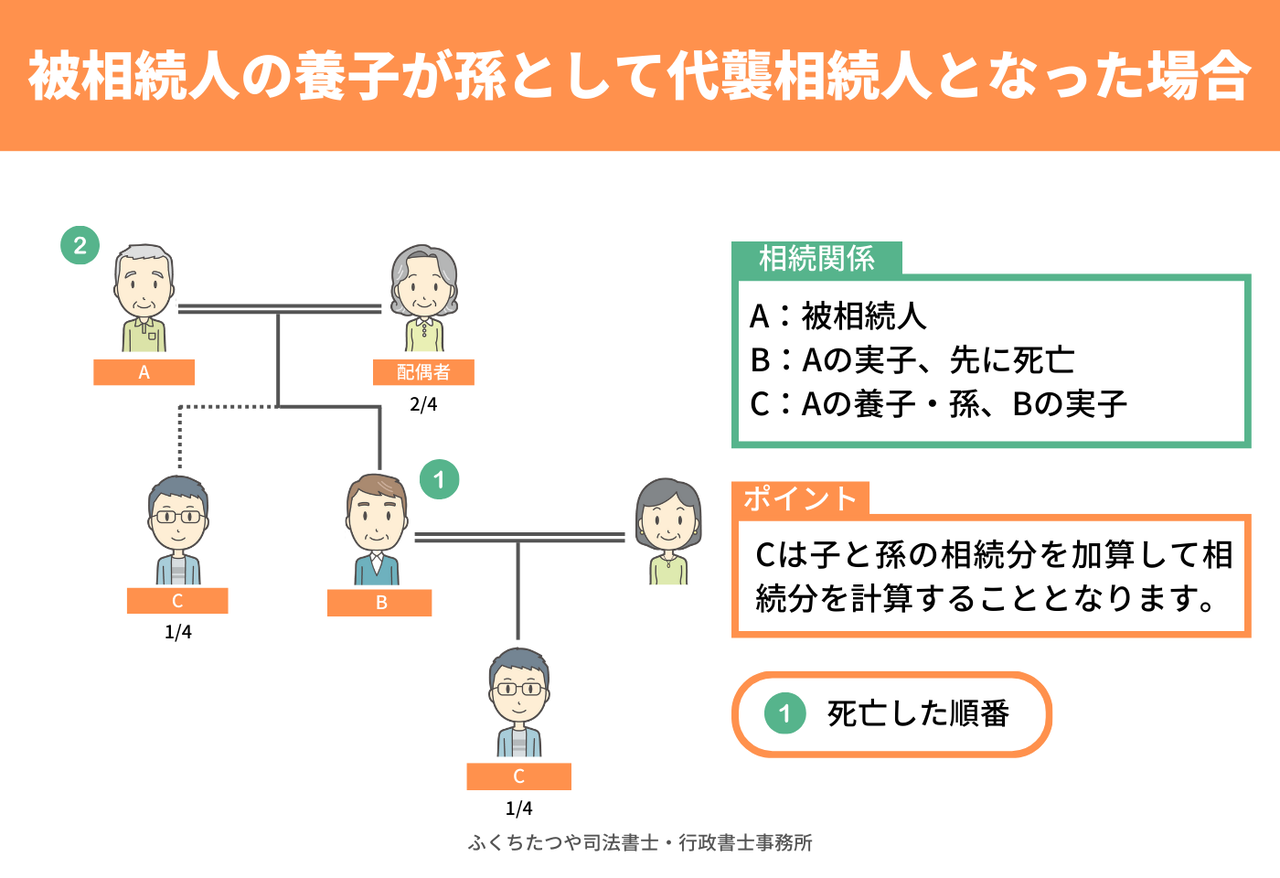

被相続人の養子が孫として代襲相続人となった場合

【例】

A:被相続人

B:Aの実子、先に死亡

C:Aの養子・孫、Bの実子

Cは被相続人Aの相続について、

- 子としての立場(Aの養子)

- 被代襲者Bの子(Aの孫、代襲相続人)としての立場

この2つの相続資格を同時に持つことになります。

そのため、Cは子と孫の相続分を加算して相続分を計算することとなります。

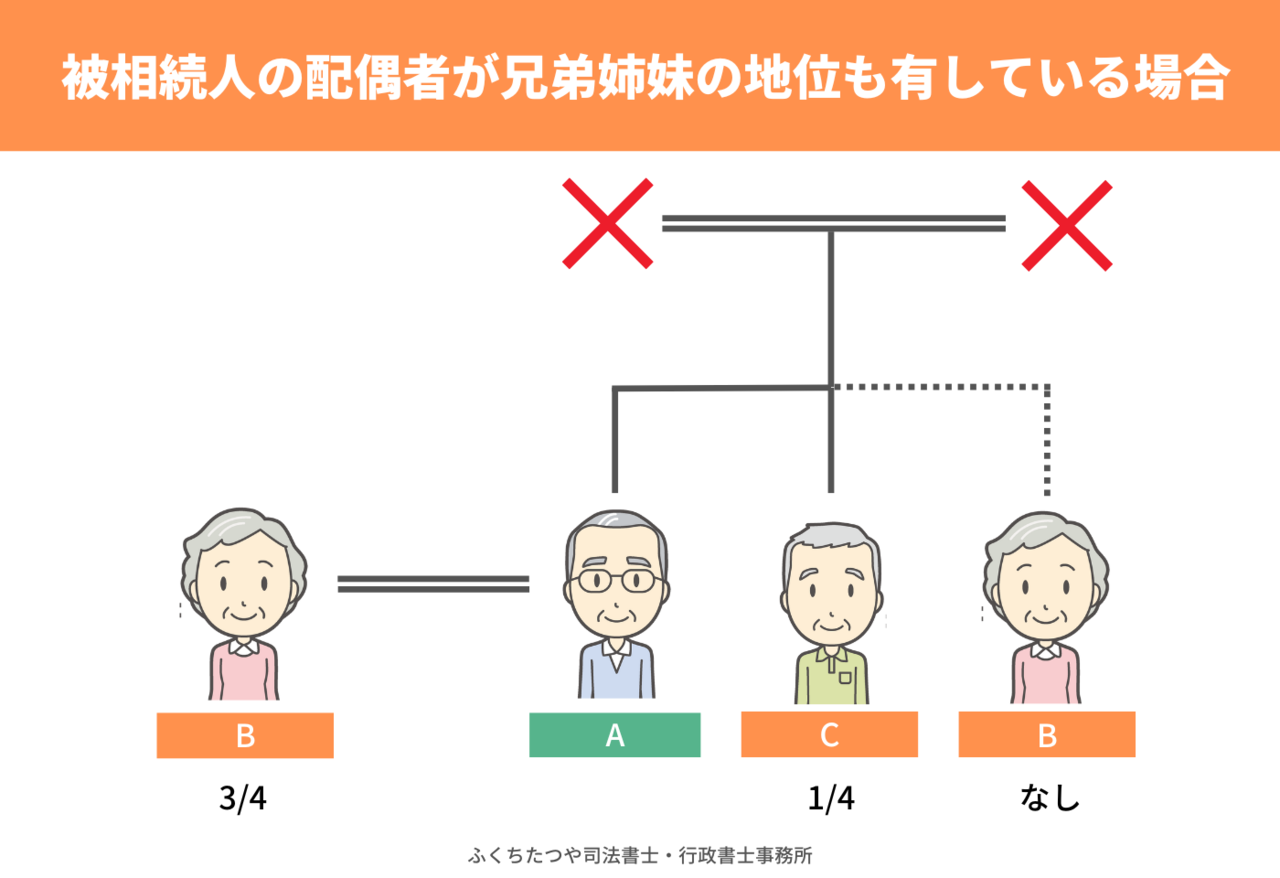

被相続人の配偶者が兄弟姉妹の地位も有している場合

【例】

A:被相続人、子供なし

B:Aの配偶者、Aの父母の養子

C:Aの妹

Bは被相続人Aの相続について、

- Aの配偶者としての立場

- Aの兄弟姉妹としての立場

この2つの相続資格を同時に持つかどうかは争いがあります。

実務上は配偶者の相続と兄弟姉妹の相続は別系統の相続であることから配偶者の相続分のみという考え方が有力となっています。そのため、兄弟姉妹の相続分は有しないこととなります。

離婚をすると夫婦が他人になるのと同じように、離縁をすると養親と養子の親子関係もなくなり、他人になります。ですので、離縁をした後は養子(または養親)は相続人ではなくなります。

ただし、大事なポイントがあります。それは「相続が始まったタイミング」です。相続が始まる前に離縁をした場合は相続人になりませんが、相続が始まった後に離縁をした場合は事情が違います。すでに相続が始まっているので、その相続については養子(または養親)は相続人のままなのです。

例えば、養親が亡くなった後に離縁をしたとしても、養子は養親の財産を相続することができます。そして、一度相続した財産を返す必要もありません。

このように、亡くなった後に行う離縁を「死後離縁」といいます。死後離縁をする理由は人それぞれですが、多くの場合は養親や養子の親族との関係が良くないことがきっかけになるようです。

ただし、養子が「相続したくない」と考える場合には、自分の意思で家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることで相続人にならない選択をすることも可能です。

養子と養親の相続関係は、養子縁組の種類やその後の事情によって大きく変わります。普通養子縁組では実親と養親双方の相続権を持ち、特別養子縁組では養親のみの相続権を持つことになります。

また、養子縁組によっては親族関係が重複し、思わぬ相続資格が生じるケースもあるため注意が必要です。

さらに、離縁をした場合には親子関係そのものが解消され、原則として相続権も失われますが、相続開始後に行う「死後離縁」ではすでに生じた相続権は消滅せず、養子は財産を相続することができます。

このように、養子と養親の相続は一般的な実親子関係よりも複雑になりやすいため、実際の手続きにあたっては専門家の助言を受けながら進めることが安心につながります。

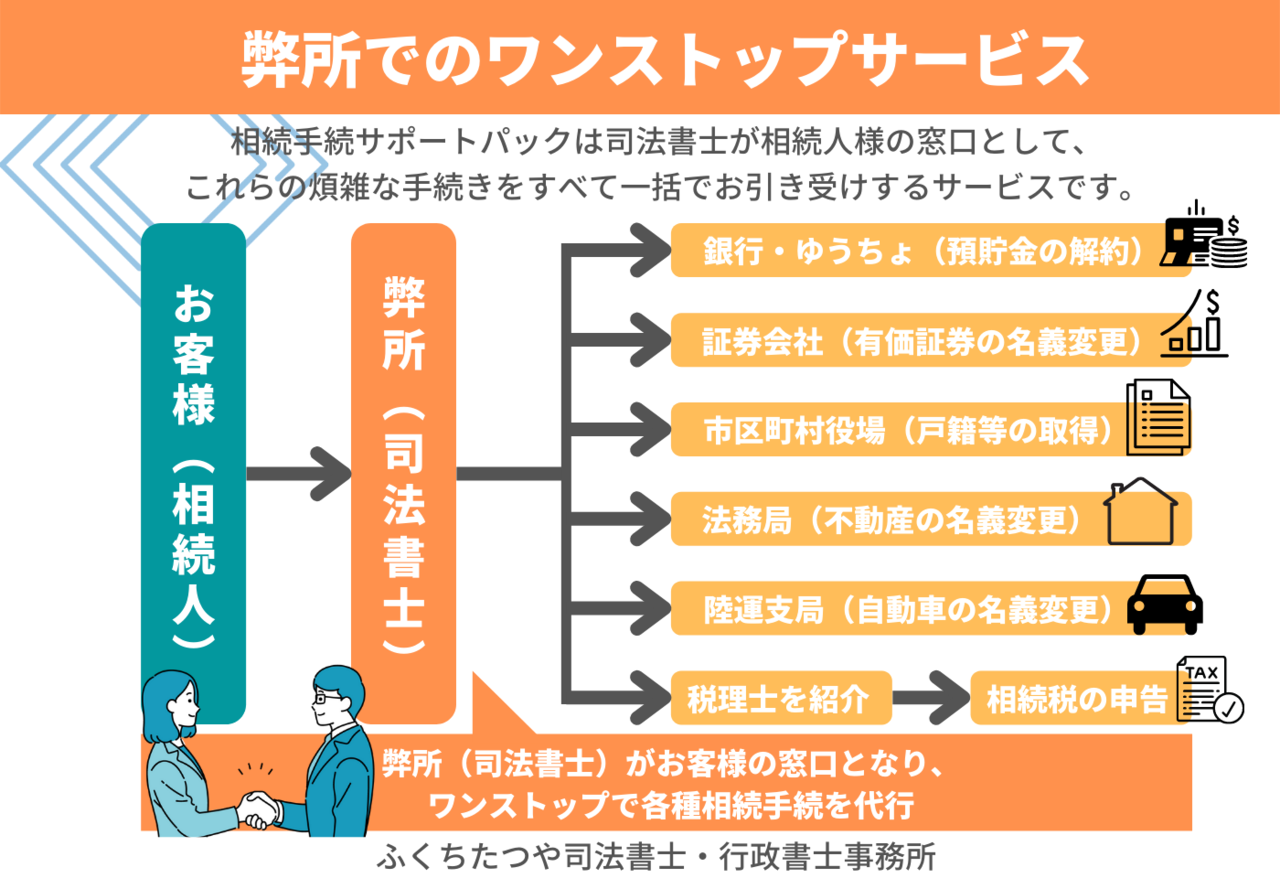

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。