運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

相続発生後の養子縁組とは?

相続前と後の離縁による違いについても解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続が発生し、大切な財産をどのように引き継ぐか考え始めた時、まず何から手を付ければ良いか、戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

例えば、相続人が複数いる場合や、内縁のパートナーがいる場合など、状況が複雑になることも少なくありません。

「養子縁組をすれば、スムーズに相続できるかもしれない」そう考えた方もいるかもしれません。しかし、相続発生「後」の養子縁組は、安易に進めてしまうと、思わぬ落とし穴につまずいてしまう可能性も。

本記事では、相続発生後に養子縁組を検討する際の注意点、メリット・デメリット、さらに離縁が相続にどう影響するのかを、わかりやすく解説します。

相続発生後に養子縁組を検討する背景には、様々な理由が考えられます。以下、具体的な状況について確認しましょう。

- 相続発生後に養子縁組を検討する状況とは?

- 養子縁組は相続「前」が原則

- 相続「前」と「後」と何が違うのか?

ここでは、相続発生「後」に養子縁組が検討される理由と、その際の注意点について解説します。

相続発生後に養子縁組を検討する状況とは?

相続発生後に養子縁組を検討される背景には、故人の意思を尊重したいという強い思いがある場合が多いです。

例えば、被相続人に法定相続人がいない状況で、長年連れ添った内縁の妻や、親身に介護をしてくれた親族など、法律上相続権を持たない方へ財産を承継させたいというケースが考えられます。

このような場合、遺言書の作成も一つの方法ですが、遺言書が見つからない、または内容に不備があるといったリスクも考慮すると、養子縁組という選択肢が検討されることがあります。

また、法定相続人となるはずの親族が、認知症などの理由で遺産分割協議に参加することが難しい場合、養子縁組によって、遺産分割協議をスムーズに進められる可能性を期待するケースもあるでしょう。

ただし、相続発生「後」の養子縁組は、原則として法的に認められない点にはご注意ください。

養子縁組は相続「前」が原則

相続における養子縁組の意義は、民法上の親族関係を創設し、法定相続人の範囲を拡大することにあり、本来相続権を持たない人物にも遺産を承継させることが可能になります。

しかし、この制度を利用するにあたっては、いくつかの重要な限界を理解しておきましょう。

まず、養子縁組は当事者間の合意と市区町村への届け出によって成立しますが、相続開始後の養子縁組は、原則として認められません。

これは、相続が開始した時点で、相続関係が確定しているという法的安定性を重視するためです。

ただし、例外的に、被相続人の生前に養子縁組の合意があり、生前に養子縁組の届出が受理されていれば、相続開始後であっても養子として相続権が発生すると解釈されています。

しかし、この例外規定は非常に限定的なケースであり、相続開始後に養子縁組を試みることは、多くの場合、法的に無効となります。

したがって、相続対策として養子縁組を検討する場合は、必ず相続開始「前」に行う必要があります。

相続「前」と「後」と何が違うのか?

相続「前」の養子縁組と相続「後」の養子縁組の最も大きな違いは、法的効果が発生するタイミングにあります。

相続「前」の養子縁組は、養子縁組の届出が受理された時点で法的な親子関係が発生し、養子は養親の法定相続人となります。この場合、養子は実子と同様の相続権を持ち、遺産分割協議に参加したり、遺留分を主張したりすることが可能です。

一方、相続「後」の養子縁組は、原則として法律上の効力を持ちません。これは、相続開始という法的な出来事が発生した後に、相続人の範囲を事後的に変更することを認めないという考えに基づいています。

ただし、例外的に、被相続人の生前に養子縁組の合意があり、届出の手続きが進行中であったなど、特段の事情がある場合には、相続「後」であっても養子縁組が認められる可能性はゼロではありません。

しかし、このようなケースは非常に限定的であり、実務上、相続「後」の養子縁組が相続対策として有効となることは極めて稀です。

養子縁組によって、養子も相続人としての権利を得ることになりますが、具体的にどのような相続権が認められるのでしょうか?

以下、養子になった場合の相続権について、確認しましょう。

- 養子の法定相続分は?

- 養子にも相続放棄の権利はあるか?

- 養子が複数いる場合の相続はどうなるか?

ここでは、養子が相続においてどのような権利を持つのか、詳しく解説します。

養子の法定相続分は?

養子の法定相続分は、民法上、実子と全く同じと定められています。養子縁組が成立すると、養子と養親の間には、法律上の親子関係が生まれ、養子は養親の第一順位の相続人となります。

例えば、養親に配偶者と実子1人、養子1人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、実子と養子の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。もし実子がいない場合は、配偶者の法定相続分は2分の1、養子の法定相続分は2分の1となります。また、養子が複数いる場合、それぞれの養子の法定相続分は均等になります。例えば、養親に配偶者と養子2人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、2人の養子の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。このように、養子は実子と同様に、法定相続分に応じて遺産を相続する権利が保障されています。

養子にも相続放棄の権利はあるか?

養子にも、実子と同様に、相続放棄の権利が認められており、相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。

養子が相続放棄を選択した場合、その養子は初めから相続人ではなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

また、養子が相続放棄した場合、その養子の子(被相続人の孫)が代襲相続することはありません。これは、養子と養親の血族との間には、法律上の親族関係は発生するものの、養子の子と養親の血族との間には、原則として親族関係が発生しないためです。

ただし、特別養子縁組の場合は例外的に、養子と養親の血族との間にも親族関係が発生するため、養子の子に代襲相続権が認められる場合があります。

相続放棄は、養子自身の意思に基づいて自由に行うことができますが、熟慮期間内に慎重に判断するように努めてください。

養子が複数いる場合の相続はどうなるか?

養子が複数いる場合の相続は、実子が複数いる場合と同様に扱われます。養子それぞれの法定相続分は均等になり、遺産分割協議においても、他の相続人と同等の権利を持ちます。

例えば、被相続人に配偶者と実子1人、養子2人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、実子の法定相続分は6分の1、2人の養子の法定相続分はそれぞれ6分の1です。

遺産分割協議においては、相続人全員の合意が必要となるため、養子が複数いる場合は、より慎重な話し合いが求められることがあります。

もし遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることも可能です。

養子が複数いる場合でも、それぞれの養子は独立した相続人としての権利を持つため、他の相続人との関係性を考慮しながら、適切な遺産分割を目指しましょう。

養子縁組は、相続において様々な影響を与えるため、メリットとデメリットを十分に理解しておくことが大切です。

以下に、養子縁組によって得られるメリットと、注意すべきデメリットです。

- メリット(1)相続税の基礎控除額が増加

- メリット(2)生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える

- メリット(3)配偶者や子供以外に財産を承継できる

- デメリット(1)遺産分割が複雑化する

- デメリット(2)孫を養子にした場合、相続税が20%増加する

- デメリット(3)養子縁組の解消が難しい

ここでは、養子縁組がもたらすメリットとデメリットについて解説します。

メリット(1)相続税の基礎控除額が増加

相続税の基礎控除額の増加が養子縁組の相続における主なメリットで、養子縁組により法定相続人の数が増えると、この基礎控除額も増加し、課税対象となる遺産額を減らせます。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、例えば、法定相続人が配偶者のみの場合、基礎控除額は3,600万円ですが、養子を1人迎えることで、基礎控除額は4,200万円に増加します。

ただし、税法上の法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。

養子縁組による相続税の節税効果を最大限に活かすためには、これらの制限を考慮した上で、慎重に検討しましょう。

メリット(2)生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える

養子縁組をすることで、相続税だけでなく、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額も増えるというメリットがあります。

生命保険金や死亡退職金は、一定の金額まで相続税が非課税となります。その非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

したがって、養子縁組によって法定相続人の数が増加すると、この非課税限度額も増え、相続税の負担を軽減することが可能です。

例えば、法定相続人が配偶者のみの場合、生命保険金の非課税限度額は500万円ですが、養子を1人迎えることで、非課税限度額は1,000万円に増加します。

メリット(3)配偶者や子供以外に財産を承継できる

養子縁組は、法定相続人ではないものの、特別な関係にある人物に財産を承継させたい場合に有効な手段です。

例えば、長年連れ添った内縁の妻や、献身的に介護をしてくれた親族などに、遺産を託したいと考える場合、養子縁組をすることで、これらの人々にも法定相続人としての地位を与えることができます。

遺言書を作成するという方法もありますが、遺言書は紛失や偽造のリスクがある他、遺留分を侵害する内容の場合、相続人間で争いが生じる可能性もあります。

養子縁組であれば、法的に安定した形で財産を承継させることができ、故人の意思を実現する上で有効な選択肢となると言えるでしょう。

デメリット(1)遺産分割が複雑化する

養子縁組によって相続人が増えることは、相続税対策としてはメリットとなりますが、一方で、遺産分割協議が複雑化する可能性があるというデメリットも存在します。

相続人が増えるほど、それぞれの意見や希望が異なり、一般的に合意形成が難しいです。

特に、養子縁組の経緯や、養子と他の相続人との関係性によっては、感情的な対立が生じ、遺産分割協議が長期化、泥沼化するケースも少なくありません。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要となり、時間と費用がかかるだけでなく、相続人同士の関係が悪化する可能性もあります。

養子縁組を行う際は、将来的な遺産分割を見据え、相続人となる人々の理解と協力を得るように努めましょう。

デメリット(2)孫を養子にした場合、相続税が20%増加する

孫を養子にした場合、相続税が20%加算されるというデメリットがあります。

これは、本来、子が親の財産を相続し、さらにその子が孫へと財産を承継するという流れを、養子縁組によって一段階省略することで、相続税の負担を不当に軽減することを防ぐための措置です。

例えば、祖父が孫を養子にした場合、孫は祖父の財産を直接相続することになり、本来であれば祖父から子へ、子から孫へと二度課税されるはずの相続税が一度で済んでしまいます。

このようなケースを防ぐため、孫を養子にした場合には、相続税額に20%が加算されることになります。

デメリット(3)養子縁組の解消が難しい

養子縁組は、一度成立すると、解消するには原則として裁判所の許可が必要となるため、容易に解消することが難しいというデメリットがあります。

実親子関係であれば、当事者間の合意によって比較的簡単に離縁することができますが、養子縁組の場合は、養親と養子の双方が離縁に合意しているだけでなく、家庭裁判所の許可を得なければ、法的に養親子関係を解消することはできません。

特に、養子が未成年の場合は、養子の利益を最優先に考慮するため、離縁が認められるハードルはさらに高くなります。

安易な養子縁組は、後々、解消したくてもできないという状況を招く可能性がありますので、養子縁組を行う際は、慎重に検討しましょう。

養子縁組は、離縁によって解消される場合がありますが、その離縁が相続に与える影響は、離縁のタイミングによって大きく異なります。以下を確認しましょう。

- 離縁の種類について

- 相続「前」に離縁した場合

- 相続「後」の離縁(死後離縁)

ここでは、離縁が相続にどのように影響するのか、解説します。

離縁の種類について

養子縁組を解消する方法には、大きく分けて協議離縁と裁判離縁の2種類があります

協議離縁とは、養親と養子の双方が合意し、市区町村役場に離縁届を提出することで成立する離縁です。

比較的簡便な手続きで離縁が可能ですが、養子が15歳未満の場合や、双方が離縁に合意できない場合は、協議離縁を選択することはできません。

一方、裁判離縁は、家庭裁判所の調停や審判、または訴訟によって養子縁組を解消する方法です。

裁判離縁が認められるためには、法律で定められた離婚原因と同様の離縁原因が必要です。例えば、配偶者に不貞行為があった場合や、悪意の遺棄があった場合などが該当します。

裁判離縁は、協議離縁に比べて手続きが複雑で時間もかかりますが、当事者間の合意が得られない場合でも、法的に養子縁組を解消できる手段となります。

相続「前」に離縁した場合

相続「前」に養子縁組が解消された場合、養子は相続開始時に被相続人の法定相続人ではなくなります。これは、離縁によって、養親と養子の間の法律上の親子関係が消滅するためです。

したがって、離縁した養子は、被相続人の遺産を相続する権利を失い、遺産分割協議に参加することもできません。

また、養子が離縁前に被相続人から生前贈与を受けていたとしても、その贈与が当然に無効になるわけではありません。

ただし、贈与の時期や金額によっては、特別受益として遺産分割の際に考慮される場合があります。

相続「前」の離縁は、相続関係に大きな影響を与えるため、慎重に判断しましょう。

相続「後」の離縁(死後離縁)

相続「後」の離縁、いわゆる死後離縁は、生存している養親または養子からの請求によって、家庭裁判所の許可を得て行う手続きです。

これは、亡くなった養親と養子の間の法律上の親子関係を、相続開始後に解消するものです。

ただし、この手続きは、あくまでも亡くなった養親と養子との間の親族関係を解消するものであり、相続開始「後」に発生した相続の効果を覆すものではありません。

つまり、死後離縁が認められた場合でも、既に相続手続きが完了していれば、養子が相続した遺産を返還する必要はありません。

死後離縁は、主に、亡くなった養親と養子との間の親族関係を解消し、その後の親族関係に影響を与えないことを目的として行われ、例えば、養子が亡くなった養親の親族との関係を断ちたい場合などです。

相続における養子縁組は、特定の目的を達成するための有効な手段となる一方で、慎重な検討が必要です。

以下は、養子縁組が有効な選択肢となり得るのかを検討する事例です。

- 内縁の妻に遺産を渡したい

- 事業承継で後継者を養子に

- 相続人のいない親族の財産を承継したい

ここでは、これらのケースにおいて、養子縁組が最適な選択肢となるのかどうか、解説します。

内縁の妻に遺産を渡したい

内縁の妻に遺産を渡したい場合、養子縁組は有効な選択肢の一つで、内縁の妻は法律上の相続人となり、遺産分割協議に参加する権利を得ます。

しかし、他の相続人がいる場合、養子縁組に対して反対する可能性も考慮する必要があります。

遺言書を作成し、内縁の妻に遺贈するという方法も考えられますが、遺留分を侵害する内容の場合、相続人間で争いが生じる可能性が高いです。

養子縁組、遺言、生前贈与など、様々な方法を比較検討し、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適な方法を選択するように努めましょう。

事業承継で後継者を養子に

事業承継において、後継者を養子にするという選択肢は、相続税対策や後継者の法的地位の安定化に繋がる可能性があります。

養子縁組によって、後継者は法定相続人となり、自社株などを円滑に承継することが期待できます。

しかし、他の相続人(特に実子)がいる場合、養子縁組が紛争の種となる可能性も否定できません。

また、相続税法上の養子の数に制限があることや、孫を養子にした場合の相続税の加算など、税務上の注意点も存在します。

事業承継においては、法務、税務の両面から専門家のアドバイスを受けながら、慎重に計画を進めましょう。

相続人のいない親族の財産を承継したい

相続人のいない親族の財産を承継したい場合、特別縁故者として財産分与を求める方法がありますが、養子縁組も選択肢の一つとなり得ます。

ただし、相続開始後の養子縁組は原則として認められないため、生前の養子縁組の手続きが必要です。

特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所の審判が必要となり、時間と手間がかかる場合があります。

相続発生後の養子縁組は、故人の意思を尊重したいという気持ちから検討されることがありますが、原則として認められないため、注意が必要です。

養子縁組を検討する際は、相続開始「前」に行う必要があり、相続「後」の養子縁組は、例外的な場合を除き、法的な効力を持たないでしょう。

養子には実子と同じ相続権が認められますが、養子縁組には相続税の節税効果だけでなく、遺産分割が複雑になるなどのデメリットも存在します。

また、離縁は相続に大きな影響を与え、特に相続「前」の離縁は、相続権を失うことに繋がります。

ご自身の状況を考慮し、最適な選択をするためにも、ぜひ、専門家への相談をご検討ください。

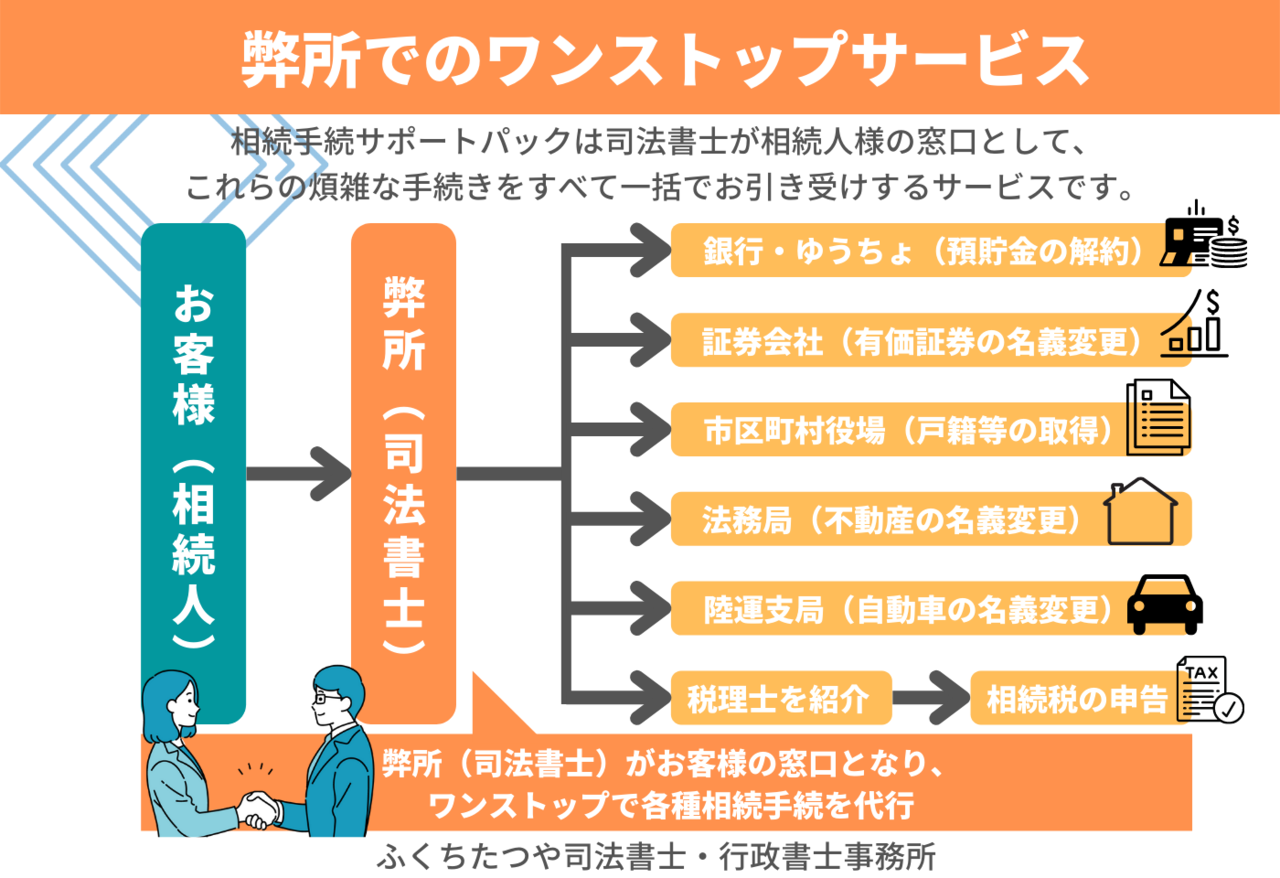

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。