運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

遺言執行者がいる相続登記、申請人は誰?

手続きと費用などくわしく解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「父が亡くなり、遺言書が見つかった。そこには弁護士の先生が『遺言執行者』として指定されていた。」

「遺言執行者がいるなら、不動産の名義変更も全部お任せでいいのだろうか?」

「そもそも、登記申請書の『申請人』には、誰の名前を書けばいいんだろう?」

大切なご家族が亡くなられ、遺言書と「遺言執行者」という存在が明らかになったとき、多くの方がこのような疑問や不安を抱えるのではないでしょうか。

本記事では、「遺言執行者がいる場合の相続登記」について、「誰が申請人になるのか」という核心的な疑問から、遺言内容による手続きの違い、具体的な流れ、費用負担のルールまで、網羅的に解説します。

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

〒060-0003

北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

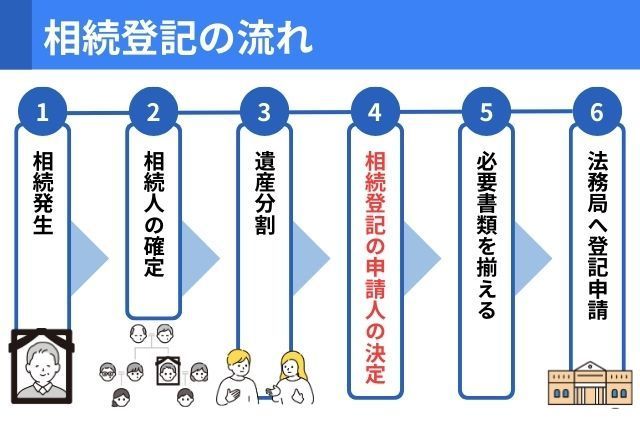

今回の記事ではこの中の相続登記の申請人について解説します

相続登記の申請人には、遺言の内容や作成時期によって複数の選択肢があります。

基本的には不動産を取得する相続人が単独で申請しますが、民法改正以降は遺言執行者にも申請権が認められています。

相続登記の申請人のパターンは以下のとおりです。

- パターン1:不動産を取得する相続人が単独で申請する

- パターン2:遺言執行者が単独で申請する

- 例外:「遺贈」の場合は遺言執行者と受遺者の共同申請

ここでは、相続登記の申請人のパターンについて解説します。

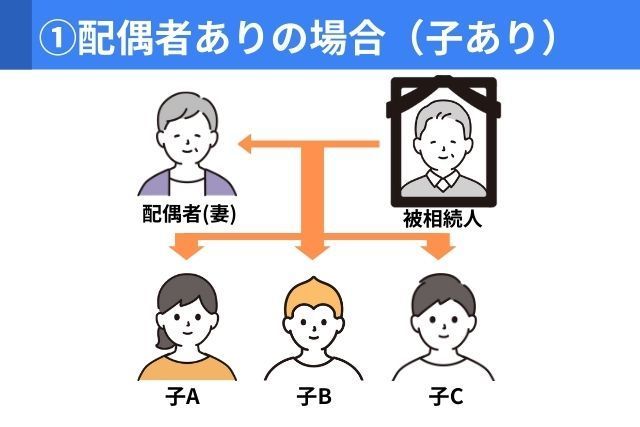

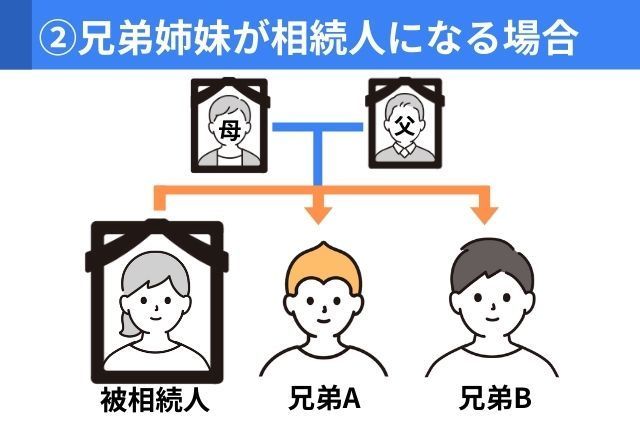

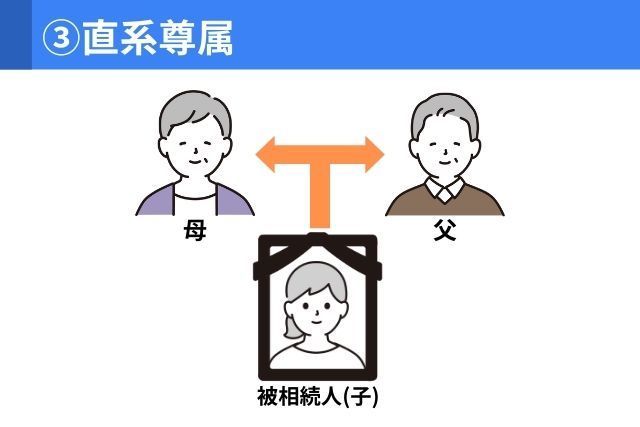

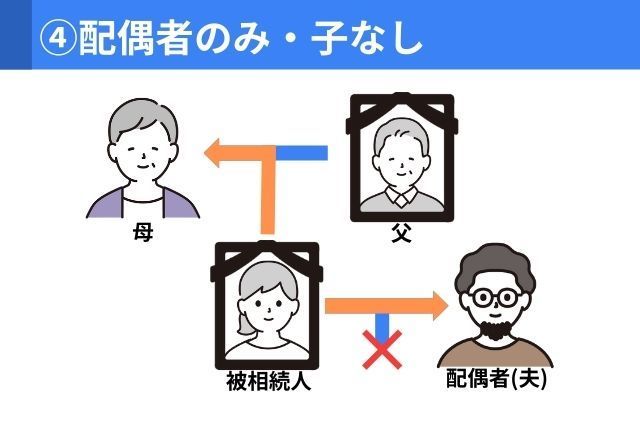

おもな相続のパターン別家系図

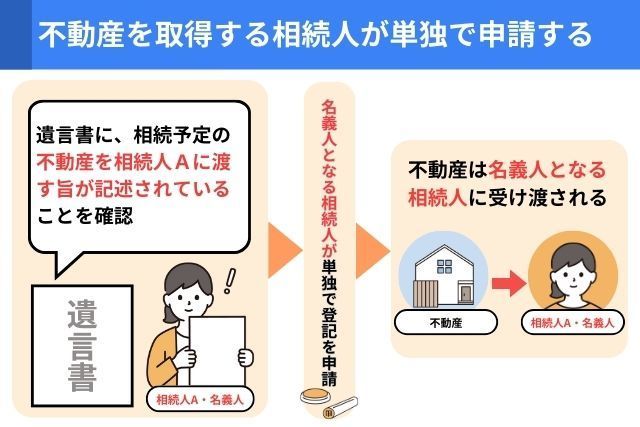

パターン1:不動産を取得する相続人が単独で申請する

不動産を取得する相続人が単独で申請し、相続人が名義人になる

「相続させる」旨の遺言がある場合、故人が亡くなった瞬間に、不動産の所有権は遺産分割協議などを経ずに指定された相続人に直接移転します。

そのため、不動産の権利をすでに取得している相続人自身が、権利者として単独で登記を申請することができます。

これは法改正前から認められている方法です。

この場合、遺言執行者は申請人にはなりませんが、相続人がスムーズに登記申請できるよう、遺言書や自身の印鑑証明書を提供するなど、手続きに協力する役割を担います。

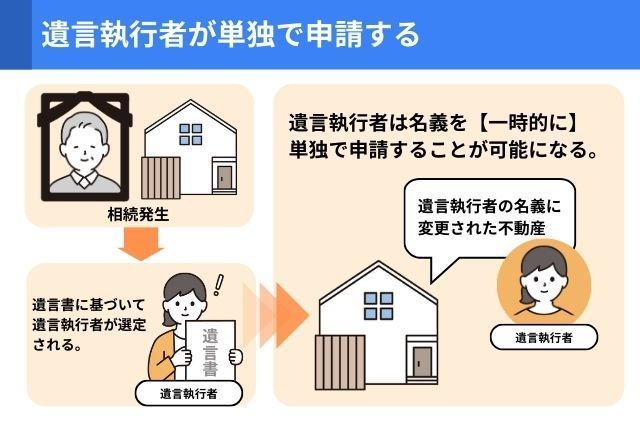

パターン2:遺言執行者が単独で申請する

遺言執行者が単独で申請し、一時的に遺言執行者の名義になる

2019年7月1日の民法改正により、遺言執行者にも単独で相続登記を申請する権限が明確に与えられました。

これは、遺言執行者が遺言の内容を円滑に実現するための権限強化の一環です。

遺言執行者は、不動産を取得する相続人の代理人としてではなく、自己の固有の権限として登記を申請できます。

これにより、相続人の協力が得にくい場合でも、遺言執行者の主導で手続きを進めることが可能になりました。

ただしこの権限は、2019年7月1日以降に作成された遺言書にのみ適用されます。

それより前に作成された遺言書の場合は、原則通り相続人が申請することになります。

例外:「遺贈」の場合は遺言執行者と受遺者の共同申請となる理由

遺言書の文言が『相続させる』ではなく『遺贈する』となっている場合は、単独申請が原則となる相続とは異なり、手続きが異なります。

遺贈は贈与の一種とみなされ、不動産の権利を渡す側(登記義務者)と受け取る側(登記権利者)の共同申請が原則です。遺言執行者がいる場合でも、この原則に則り以下のようになります。

- 登記義務者(渡す側):遺言執行者(相続人全員を代表します)

- 登記権利者(受け取る側):受遺者(遺贈により財産を受け取る人)

これは、受け取る相手が相続人であっても第三者であっても同じです。

「相続させる」か「遺贈する」か、遺言書の文言の確認が非常に重要です。

相続登記の申請人や必要な手続きは、遺言書の表現によって大きく変わります。

代表的なケースは以下のとおりです。

- ケース1:「長男に不動産を相続させる」旨の遺言

- ケース2:「お世話になったAさんに不動産を遺贈する」旨の遺言

- ケース3:相続人自身が遺言執行者を兼ねる場合の手続き

ここでは、遺言の内容によって異なる相続登記の申請人や手続きについて解説します。

ケース1:「長男に不動産を相続させる」旨の遺言

これは最も一般的なケースです。

遺言の内容

「自宅の土地建物は、長男である渡辺誠に相続させる」

登場人物

- 被相続人(故人)

- 相続人・不動産取得者(長男・渡辺誠)

- 遺言執行者(弁護士など)

- その他の相続人(長男の弟など)

登記申請人

長男・渡辺誠(単独申請)または遺言執行者(単独申請)

手続きのポイント

- どちらが申請する場合でも、他の相続人(弟など)の協力や印鑑証明書は一切不要です。

- 遺言執行者がいることで、遺言内容に不満を持つ相続人がいても、手続きを停滞させることなく進められます。

ケース2:「お世話になったAさんに不動産を遺贈する」旨の遺言

相続人以外の人へ財産を渡す場合や、相続人に対してでも「遺贈する」と書かれている場合です。

遺言の内容

「生前お世話になったA氏に、別荘の土地建物を遺贈する」

登場人物

- 被相続人(故人)

- 受遺者(財産を受け取るA氏)

- 遺言執行者(弁護士など)

- 相続人全員

登記申請人

遺言執行者と受遺者A氏(共同申請)

手続きのポイント

- 登記申請書の申請人欄には、「登記義務者遺言執行者〇〇」「登記権利者A氏」のように、両者の氏名・住所を記載します。

- 遺言執行者は、相続人全員の代理人として登記義務者になります。そのため、相続人全員の協力は不要です。

- 遺言執行者の印鑑証明書に加え、A氏の住民票などが必要になります。

ケース3:相続人自身が遺言執行者を兼ねる場合の手続き

遺言書によって、財産を取得する相続人自身が遺言執行者に指定されることも珍しくありません。

遺言の内容

「全財産を長男である渡辺誠に相続させる。遺言執行者には長男の渡辺誠を指定する」

登場人物

- 被相続人(故人)

- 相続人・不動産取得者・遺言執行者(長男・渡辺誠)

登記申請人

長男・渡辺誠(単独申請)

手続きのポイント

- この場合、申請人である長男・渡辺誠は、「相続人」の立場でも、「遺言執行者」の立場でも、どちらの資格でも単独申請が可能です。

- ご自身が「相続人」であると同時に、他の相続人への通知義務などを負う「遺言執行者」でもある、という二つの立場を理解しておく必要があります。

- 遺言執行者としての職務を果たしながら、登記申請を進めることになります。

遺言執行者が選ばれている場合、相続登記の手続きはその補助のもとで進められます。

相続登記の手続きの流れは以下のとおりです。

- (1)遺言執行者からの就任通知と遺言内容の確認

- (2)必要書類の収集

- (3)登記申請書の作成と法務局への申請

- (4)登記完了と権利証(登記識別情報)の受領

ここでは、遺言執行者がいる相続登記の具体的な進め方について解説します。

(1)遺言執行者からの就任通知と遺言内容の確認

相続が開始されると、遺言執行者に指定された人(司法書士、信託銀行など)は、遺言執行者になることを引き受けるかどうかを決めます。

就任を承諾した場合、遅滞なく全ての相続人に対して「遺言執行者に就任したこと」と「遺言の内容」を通知する義務があります。

この通知は、通常、書面で送られ、同時に、被相続人の財産をまとめた「財産目録」も作成され、相続人に交付されます。この段階で、ご自身が相続する不動産の内容や、遺言全体の趣旨を正確に把握しましょう。

(2)必要書類の収集

相続登記を申請するには、多くの書類が必要です。誰が何を集めるのか、遺言執行者とよく連携して進めましょう。

特に「遺言執行者がいる場合」の登記では、一般的な相続登記の書類に加えて、遺言執行者に関する書類が必須となります。

| 書類名 | 誰が準備する? | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 遺言書 | 遺言執行者 | 公証役場 法務局 自宅保管 など | 自筆証書遺言の場合は検認済証明書または遺言書情報証明書が必要です。 |

| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 遺言執行者or相続人 | 故人の本籍地の市区町村役場 | 相続関係を証明するため。 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本が全て必要です。 |

| 被相続人の住民票の除票 or 戸籍の附票 | 遺言執行者or相続人 | 故人の最後の住所地の市区町村役場 | 登記簿上の住所と死亡時の住所をつなげるために必要です。 |

| 不動産を取得する相続人の戸籍謄本 | 相続人本人 | ご自身の本籍地である市区町村役場 | 相続開始日(故人の死亡日)以降に取得。 |

| 不動産を取得する相続人の住民票 | 相続人本人 | ご自身の住所地である市区町村役場 | |

| 遺言執行者の資格を証明する書面 | 遺言執行者 | 遺言書そのもの 審判書謄本 など | 遺言書で指定されている場合は遺言書が証明書を兼ねる 家庭裁判所で選任された場合は選任審判書が必要です |

| 遺言執行者の印鑑証明書 | 遺言執行者 | 遺言執行者の住所地である市区町村役場 | 遺言執行者が登記申請に関与することを証明するため 発行後3ヶ月以内のものを求められることがほとんど |

| 固定資産評価証明書 | 遺言執行者or相続人 | 不動産所在地の市区町村役場 | 登記申請する年度のもの 登録免許税の計算に使用 (固定資産税の納税通知書に添付の課税明細書でも可) |

※自筆証書遺言の場合、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していなければ、家庭裁判所による「検認」の手続きが別途必要です。

※上記は一般的なケースです。事案によっては、他の書類(不在証明書、上申書など)が必要になる場合があります。

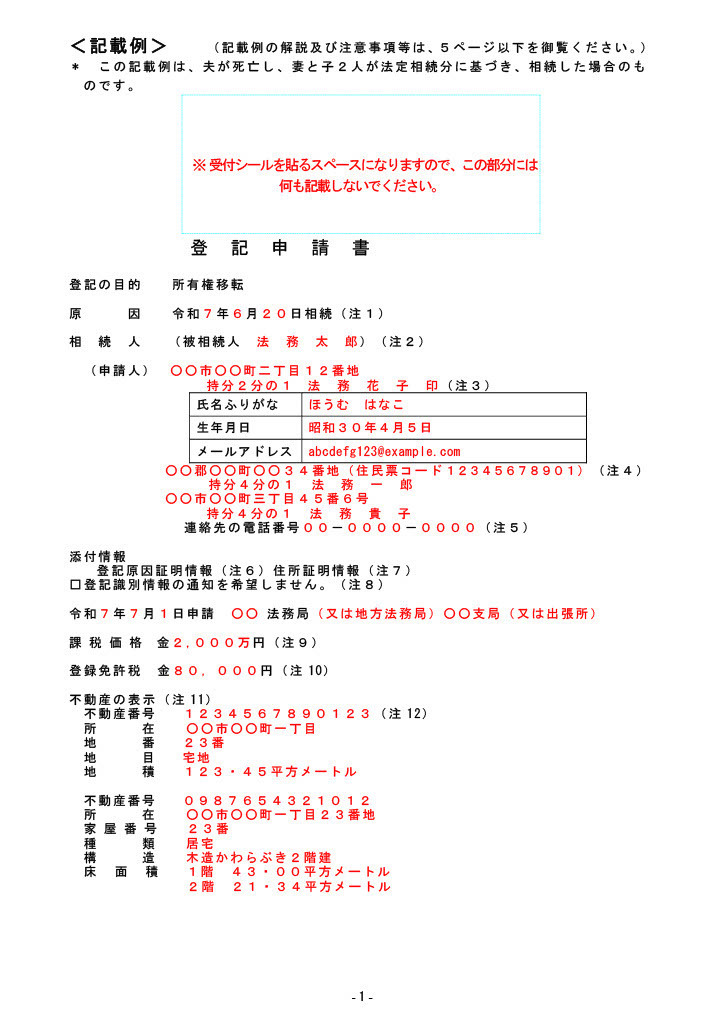

(3)登記申請書の作成と法務局への申請

相続登記書の見本

必要書類が揃ったら、登記申請書を作成します。申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。

【申請書の主な記載項目】(相続人が申請する場合)

- 登記の目的:所有権移転

- 原 因:令和〇年〇月〇日相続(※故人が亡くなった日付)

- 申 請 人:(被相続人〇〇〇〇)

- (住所)〇〇県〇〇市…

- (氏名)渡辺誠

- 添付情報:登記原因証明情報、住所証明情報…(揃えた書類を記載)

- 課税価格:〇〇円(固定資産評価証明書の評価額)

- 登録免許税:〇〇円(課税価格×0.4%)

※遺言執行者が申請する場合、申請人欄の記載方法が異なります。

作成した申請書と集めた書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。提出は窓口持参のほか、郵送でも可能です。

(4)登記完了と権利証(登記識別情報)の受領

申請書に不備がなければ、提出から1~2週間程度で登記が完了します。登記が完了すると、法務局から「登記完了証」と、新しい権利証にあたる「登記識別情報通知書」(通称:登記識別情報)が交付されます。

この登記識別情報は、将来その不動産を売却したり担保に入れたりする際に必要となる非常に重要な書類ですので、大切に保管してください。

相続登記には税金や専門家への報酬など、さまざまな費用がかかります。

相続登記にかかる主な費用とその負担者は以下のとおりです。

- 登録免許税や戸籍取得費用は誰が払うのか

- 遺言執行者への報酬はいつ・どこから支払う?

- 司法書士への依頼費用とその負担者について

ここでは、相続登記にかかる費用負担の基本について解説します。

登録免許税や戸籍取得費用は誰が払うのか

相続登記で必ずかかる主な費用は以下の通りです。

登録免許税

登記を申請する際に国に納める税金。

計算式:不動産の固定資産税評価額×0.4%

(例:評価額2,000万円の土地建物なら、2,000万円×0.4%=8万円)

書類取得費用

戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円程度)、印鑑証明書、固定資産評価証明書などの取得にかかる実費。数千円~1万円程度が目安です。

これらの「遺言の執行に関する費用」は、民法により原則として「相続財産」の中から支払うことと定められています。つまり、故人の遺産(預貯金など)から支出するのが基本です。

ただし、相続財産が不動産のみで現金が不足している場合や、すでに遺産が分配されてしまった後などは、結果的に不動産を取得した相続人が事実上、これらの費用を負担することになります。

遺言執行者への報酬はいつ・どこから支払う?

遺言執行者を弁護士などの専門家に依頼した場合、その報酬が発生します。

報酬額

遺言書に報酬額の記載があれば、その金額に従います。記載がない場合は、相続財産の額や手続きの複雑さに応じて、相続人と遺言執行者の協議で決めるか、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

支払時期・方法

報酬も遺言執行費用の一部であるため、全ての遺言執行手続きが完了した後に、原則として相続財産の中から支払われます。

司法書士への依頼費用とその負担者について

相続登記は複雑なため、申請人や遺言執行者が、登記の専門家である司法書士に手続きを依頼することがほとんどです。

司法書士報酬

依頼する業務内容にもよりますが、一般的な相続登記であれば8万円~15万円程度が相場です。

費用負担者

この報酬も、遺言執行のために必要な費用として、原則として相続財産から支払われます。費用の支払いについては、手続きの初期段階で遺言執行者に確認しておくと安心です。

遺言執行者は、遺言内容を実現するために相続手続きを主導する重要な存在です。

遺言執行者との関わりでは、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 遺言執行者の権限と義務

- 手続きを円滑に進めるために相続人が協力すべきこと

- 遺言執行者がいても司法書士への依頼は必要?

ここでは、遺言執行者との付き合い方について解説します。

遺言執行者の権限と義務

遺言執行者は、民法で定められた強力な権限と、それに伴う重い義務を負っています。

- 財産目録の作成・交付義務

就任後すぐに相続財産を調査し、目録を作成して相続人に交付します。 - 相続人への通知義務

就任したことや遺言内容を、遅滞なく全相続人に通知します。 - 相続財産の管理・処分権

遺言内容を実現するために必要な範囲で、相続財産(預貯金、不動産、株式など)を管理し、処分(解約、売却、名義変更など)する権限を持ちます。 - 相続人の行為の排除

遺言執行者がいる間、相続人は遺言の対象となった財産の処分行為(勝手に預金を引き出すなど)をすることはできません。 - 報告義務

相続人から請求があれば、いつでも手続きの進捗状況を報告する義務があります。

遺言執行者は、まさに故人の代理人として、その最終意思を実現するために活動する、非常に重要な役割を担っているのです。

手続きを円滑に進めるために相続人が協力すべきこと

遺言執行者は万能ではありません。手続きを円滑に進めるには、相続人、特に財産を受け取るあなたの協力が不可欠です。

- 迅速な対応

遺言執行者からの問い合わせや書類提出の依頼には、できるだけ速やかに応じましょう。特に、ご自身の戸籍謄本や住民票、実印と印鑑証明書が必要になる場面では、迅速な対応が手続き全体のスピードを左右します。 - 正確な情報提供

故人の財産について、遺言書に記載されていないもので心当たりがあれば、情報を提供しましょう。 - 良好なコミュニケーション

不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく遺言執行者に質問しましょう。進捗状況を定期的に確認することも大切です。信頼関係を築くことが、お互いにとって最も良い結果をもたらします。

遺言執行者がいても司法書士への依頼は必要?

「遺言執行者が弁護士なのに、さらに司法書士にも依頼する必要があるの?」という疑問もよく聞かれます。

結論から言うと、多くの場合で司法書士への依頼が必要になります。

法律上、不動産の登記申請代理業務は、司法書士の独占業務とされています。そのため、遺言執行者が弁護士や信託銀行であっても、実際の登記申請手続きは、提携している司法書士や、相続人が選んだ司法書士に依頼するのが一般的です。

通常は、遺言執行者が信頼できる司法書士を手配し、相続人や遺言執行者から必要な書類を集めて、登記申請を代行してくれます。

誰が司法書士に依頼するかに厳密なルールはありませんが、遺言執行者が主導して司法書士を選定し、費用は相続財産から支払う、という流れが最もスムーズです。

遺言執行者がいれば相続手続きは万全だと思っていても、実際には「相続させる」と「遺贈する」の文言一つで申請人が変わり、ご自身が手続きの当事者になることも少なくありません。

費用は誰が負担するのか、いつまでに手続きを終えればよいのか、考えなければならない課題は数多く存在します。

遺言執行者は、そうした複雑な状況において故人の遺志を正確に実現するための、いわば「総監督」です。

しかし、そのサポートがあったとしても、相続登記を完了させるまでには、多くの戸籍謄本類の収集、正確な登記申請書の作成、登録免許税の計算と納付、そして法務局への申請といった多くのステップを踏む必要があります。

これら一連の手続きを、慣れない法律用語を調べながら、お仕事や日常生活と並行して進めるのは、多大な時間と労力を要する大変な作業です。

もし、手続きの進め方に少しでも不安を感じたり、ご自身の貴重な時間をより有効に使いたいとお考えであれば、ぜひ、相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

〒060-0003

北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

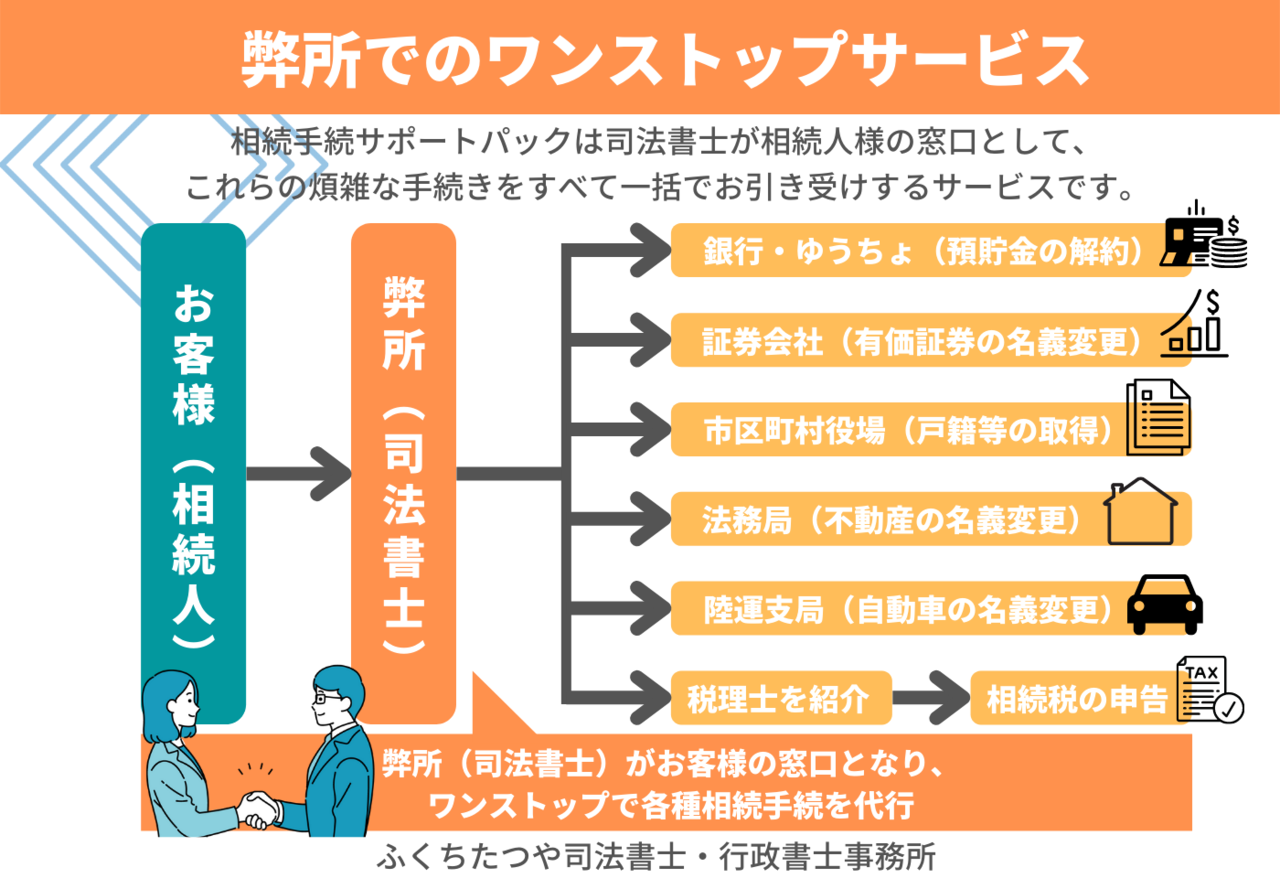

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。