運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

特別受益と寄与分で損しない!

計算方法・10年ルール・注意点を専門家が解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「親から生前贈与を受けたけど、これって相続で不利になるの?」

「長年親の介護をしてきたのに、他の兄弟と同じ相続分なんて納得できない…」

相続は、大切な家族を亡くした後に、財産の分け方を決める重要なプロセスです。

特に、一部の相続人が生前に特別な利益(特別受益)を得ていたり、被相続人の財産維持に特別な貢献(寄与分)をしていたりする場合、相続人間の公平性をどう保つかが大きな争点となります。

この記事では、相続における「特別受益」と「寄与分」について、制度の基本から、具体的な計算方法、2023年4月の法改正による「10年ルール」の影響、注意点、そしてトラブル解決策まで、網羅的に解説します。

目次

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈を考慮し、相続分を調整する仕組みです。

相続の公平性を保つために重要な制度ですが、どのような贈与が該当するのか、どのように計算されるのかを正しく理解しておく必要があります。

特別受益に関する主なポイントは以下のとおりです。

- 特別受益の定義と具体例

- 生前贈与は特別受益になる?

- 特別受益の持ち戻し計算

- 特別受益の時効(10年ルール)と法改正

- 複数人の特別受益者がいる場合

- 遺言と特別受益の関係

- 使途不明金と特別受益の違い

ここでは、特別受益について詳しく解説します。

特別受益の定義と具体例

特別受益とは、相続人の一部が、被相続人(亡くなった方)から生前に、遺贈(遺言による贈与)や贈与によって受けた特別な利益のことです。

民法903条では、この特別受益を「遺産の前渡し」と捉え、相続分を計算する際に考慮することで、相続人間の公平性を図ることを定めています。

特別受益の要件

① 相続人に対する贈与・遺贈であること

② 婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与であること

具体例

該当する可能性が高い

- 住宅購入資金の援助

- 高額な持参金

- 開業資金の援助

- 留学費用の援助

- 高額な生命保険金(受取人が相続人の場合)

- 特定の相続人だけへの多額の生活費援助

該当しない可能性が高い

- お小遣い

- 少額の生活費援助

- 一般的なお祝い金(入学祝い、結婚祝いなど)

- 扶養義務の範囲内の援助

ポイントは「生計の資本」

「生計の資本」とは、その贈与が、相続人の生活の基盤を形成・維持するために役立つかどうか、という観点で判断されます。例えば、住宅購入資金は、生活の基盤となる住居を得るための贈与なので、特別受益に該当する可能性が高くなります。

生前贈与は特別受益になる?

原則として、生前贈与は特別受益に該当する可能性があります。ただし、例外もあります。

例外

遺言で「持ち戻し免除」の意思表示がある場合

持ち戻し免除とは・・・特別受益を相続財産に加算しなくてよいという被相続人の意思表示

被相続人が遺言で、「この贈与は特別受益として扱わない(持ち戻しを免除する)」という意思表示をしていた場合は、特別受益にはなりません。

特別受益の持ち戻し計算

特別受益がある場合、相続分は以下の手順で計算します。

- 相続開始時の財産に、特別受益の価額(原則として、贈与時の時価ではなく、相続開始時の時価で評価)を加える。(みなし相続財産※)

- みなし相続財産を基に、各相続人の法定相続分を計算する。

- 特別受益を受けた相続人の法定相続分から、特別受益の価額を差し引く。

- 残った額が、その相続人の具体的相続分となる。

※みなし相続財産とは・・・相続財産ではないが、相続税の課税対象となる財産のこと(生命保険金、死亡退職金、共済金など)

具体例

相続財産:6000万円

相続人:長男、長女(合計2人)

長男への特別受益(住宅購入資金):2000万円(相続開始時の時価)

みなし相続財産

6000万円 + 2000万円 = 8000万円

法定相続分

長男 8000万円 × 1/2 = 4000万円

長女 8000万円 × 1/2 = 4000万円

長男の具体的相続分

4000万円 - 2000万円(特別受益分) = 2000万円

長女の具体的相続分

4000万円 - 0円(特別受益分) = 4000万円

この例では、長男は特別受益2000万円を考慮され、最終的な相続分は2000万円、長女は4000万円となります。

不動産の評価

特別受益が不動産の場合、評価方法は複雑になることがあります。原則として、相続開始時の時価で評価しますが、評価方法(路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定士による鑑定など)によって評価額が異なるため、争いになることもあります。

特別受益の時効(10年ルール)と法改正

2023年4月1日の民法改正により、特別受益の持ち戻し期間に「10年ルール」が導入されました。

改正前

持ち戻し期間に制限なし(何年前の贈与でも特別受益になり得た)

改正後

原則として、相続開始前10年以内の贈与が特別受益の対象となる

遺留分との関係

ただし、遺留分(相続人に最低限保障される相続分)を計算する際は、10年を超える贈与も考慮されます。

贈与の立証の難しさ

10年以上前の贈与は、贈与の事実や金額を証明することが難しくなる場合があります。通帳の記録、贈与契約書、メールや手紙など、客観的な証拠を残しておくことが重要です。

複数人の特別受益者がいる場合

複数の相続人が特別受益を受けている場合は、それぞれの特別受益額を合計し、上記の計算方法で各相続人の具体的相続分を計算します。

遺言と特別受益の関係

被相続人は、遺言で特定の相続人への特別受益の持ち戻しを免除することができます(遺言優先の原則)。ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

使途不明金と特別受益の違い

被相続人の預金口座から、使途不明の多額の出金がある場合、「特定の相続人が使い込んだのではないか?」と疑われることがあります。

使途不明金:誰が、何に使ったか不明な金銭

特別受益:特定の相続人が、被相続人から贈与されたことが明らかな金銭

使途不明金は、原則として特別受益にはなりませんが、特定の相続人が使い込んだことが立証できれば、不当利得返還請求や損害賠償請求の対象となる可能性があります。

寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした人に対し、その貢献度を考慮して相続分を増やす制度で、主なポイントは以下のとおりです。

- 寄与分の定義と具体例

- 特別寄与料との違い

- 寄与分の計算方法と相場

- 遺言と寄与分の関係

ここでは、寄与分について詳しく解説します。

寄与分の定義と具体例

寄与分とは、相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を増やす制度です。

寄与分の要件

① 相続人であること

② 被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと

「特別の寄与」とは

「特別の寄与」とは、相続人が通常期待される以上の貢献をした場合を指します。

単なる同居や、一般的な家事の手伝い程度では、寄与分は認められません。

具体例

- 療養看護型

長期間にわたり、被相続人の介護や看病をした場合

※要介護度2以上で認められやすい傾向があります。介護記録、医師の診断書などが重要な証拠となります。 - 財産管理型

被相続人の事業を無償で手伝ったり、財産を管理したりした場合 - 金銭出資型

被相続人の借金を肩代わりしたり、生活費を援助したりした場合

※金銭の出所や使途を明確に証明できる資料が必要です。 - 扶養型

被相続人を長年扶養した場合 - その他

家業従事型

無報酬または低報酬で家業に従事し、被相続人の事業を支えた場合

特別な技能の提供

被相続人の事業に、特別な技能や知識を提供して貢献した場合

認められないケース

- 単なる同居

- 一般的な家事援助

- 親族として当然行うべき程度の扶養

特別寄与料との違い

特別寄与料とは、相続人以外の親族(例:息子の妻)が、被相続人の療養看護などに貢献した場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。

- 寄与分

相続人による貢献 - 特別寄与料

相続人以外の親族による貢献

寄与分の計算方法と相場

寄与分の計算には、明確な計算式はありません。裁判例や実務では、寄与の種類、期間、程度などを総合的に考慮して、寄与分額を決定します。

計算の目安(療養看護型の場合)

療養看護型の寄与分は、以下の要素を考慮して算定されることが多いです。

- 介護の必要度(要介護度)

要介護度が高いほど、寄与分は高くなる傾向があります。 - 介護期間

介護期間が長いほど、寄与分は高くなる傾向があります。 - 介護の内容

身体介護、精神的サポート、家事援助など、具体的な介護内容を考慮します。 - 付添費用の相当額

専門の介護サービスを利用した場合の費用を参考にすることもあります。 - 裁量的割合

最終的には、裁判官が裁量により寄与分割合を決定します。

相場

寄与分の相場は、ケースバイケースで大きく異なります。過去の裁判例では、数百万円から数千万円まで、幅広い金額が認められています。

寄与分算定の主観性

寄与分の金額は、算定する人の主観に左右されやすいという問題があります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、客観的な証拠に基づいた適切な金額を主張することが重要です。

遺言と寄与分の関係

遺言>寄与分

被相続人が遺言で遺産の分け方を指定している場合、原則として遺言が優先され、寄与分は認められません。ただし、遺言で寄与分を考慮することは可能です。

「寄与分>遺留分」の判例

最高裁判所の判例では、「寄与分は遺留分に優先する」とされています。つまり、寄与分を考慮した結果、特定の相続人の相続分が遺留分を下回っても、寄与分が優先されるということです。

特別受益と寄与分は、どちらも相続における公平性を調整する制度ですが、その目的や適用範囲は異なります。以下の比較表を参考に、それぞれの違いを確認しましょう。

特別受益や寄与分を主張するには、客観的な証拠を集め、それを基に相続人同士で協議することが重要です。特別受益・寄与分を主張するためのポイントは以下のとおりです。

- 証拠収集の重要性と具体例

- 遺産分割協議での話し合い

- 家庭裁判所での調停・審判

- 司法書士に相談するメリットと費用

ここでは、特別受益・寄与分を主張するための方法について詳しく解説します。

証拠収集の重要性と具体例

特別受益や寄与分を主張するためには、客観的な証拠が不可欠です。

特別受益の証拠

- 贈与契約書

贈与の事実、時期、金額、目的などを証明する - 預金通帳の記録

贈与された金銭の動きを証明する - 不動産の登記簿謄本

不動産の贈与があったことを証明する - メールや手紙

贈与に関するやり取りを証明する - 被相続人や関係者の証言

録音や書面で記録しておく

寄与分の証拠

- 介護記録

介護の内容、期間、頻度などを詳細に記録する - 医療記録

被相続人の病状や要介護度を証明する - 通帳記録

介護費用や生活費の援助を証明する - 日記

日々の介護の状況や、被相続人とのやり取りを記録する - 被相続人や関係者の証言

録音や書面で記録しておく - 領収書、明細書

介護用品の購入や、介護サービスの利用を証明する

遺産分割協議での話し合い

まずは、相続人全員で遺産分割協議を行い、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割案を話し合います。

協議書への明記

合意が得られた場合は、遺産分割協議書に、特別受益や寄与分の内容を具体的に記載します。

記載例(特別受益)

「相続人〇〇は、被相続人から〇〇年〇月〇日に、〇〇(例:住宅購入資金)として〇〇円の贈与を受けており、これは特別受益に該当する。相続人全員は、この特別受益を考慮して遺産分割を行うことに合意する。」

記載例(寄与分)

「相続人〇〇は、〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで、被相続人の〇〇(例:介護)を行い、被相続人の財産の維持に特別の寄与をした。相続人全員は、この寄与分を〇〇円と認め、遺産分割を行うことに合意する。」

家庭裁判所での調停・審判

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

調停

調停では、調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートします。調停委員は、特別受益や寄与分に関する証拠を検討し、公平な解決案を提示します。

審判

調停でも合意できない場合は、審判に移行します。審判では、裁判官が、提出された証拠や事情を総合的に考慮して、遺産分割の方法を決定します。

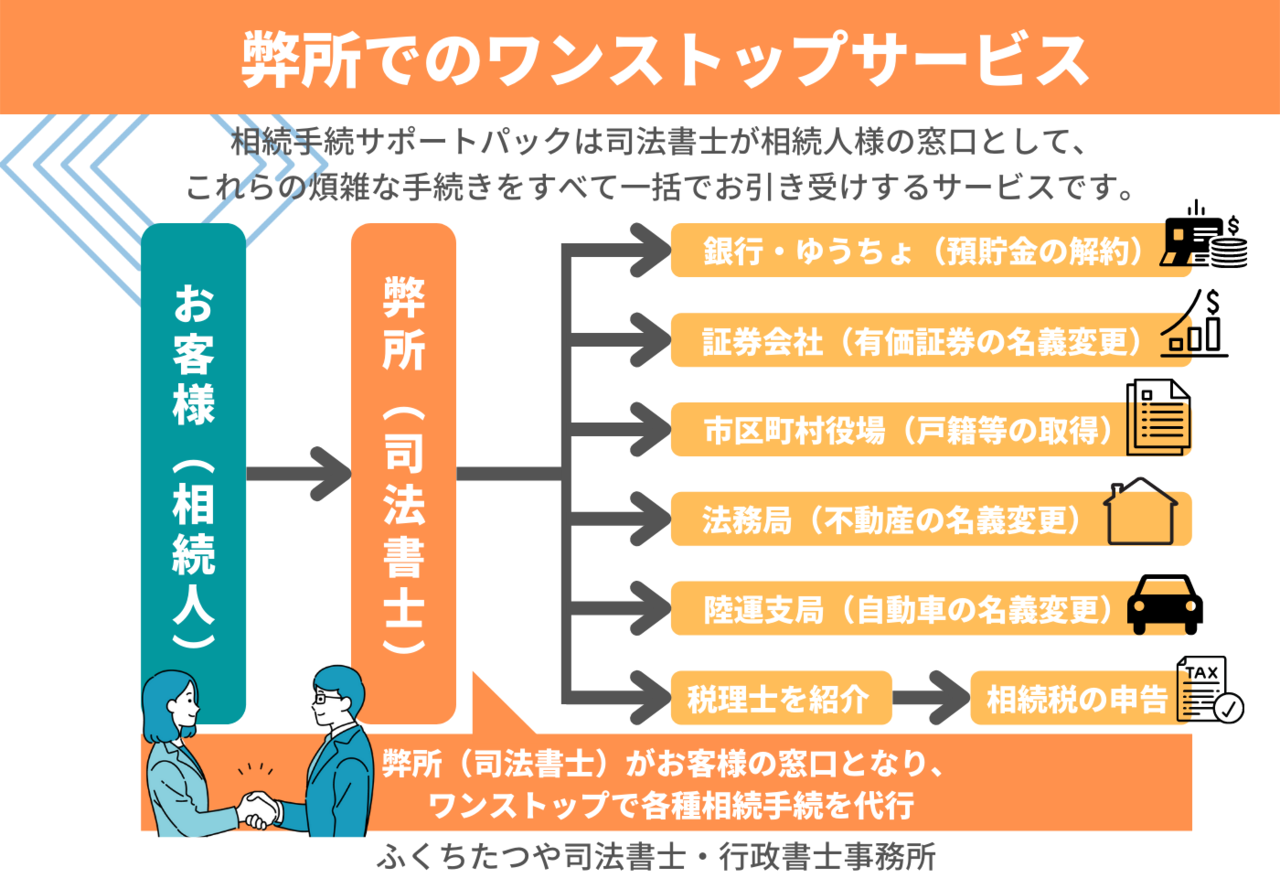

司法書士に相談するメリットと費用

特別受益や寄与分に関する問題は、法的な知識だけでなく、不動産登記や相続手続きに関する専門知識も必要となる場合があります。このようなケースでは、相続問題に強い司法書士に相談することが、スムーズな解決への近道となるでしょう。

司法書士に相談するメリット

- 相続登記の専門家

司法書士は、不動産登記の専門家です。特別受益や寄与分によって不動産の相続分が変わる場合、正確かつ迅速な相続登記手続きの依頼が可能です。 - 遺産分割協議書の作成サポート

遺産分割協議書の作成は、相続トラブルを防ぐ上で非常に重要です。司法書士は、法的要件を満たした協議書の作成をサポートし、後々の紛争リスクを軽減します。 - 相続手続きの一括サポート

司法書士は、相続登記だけでなく、預貯金の解約・名義変更、遺言書の検認手続き、相続放棄手続きなど、幅広い相続手続きをサポートできます。 - 費用対効果

弁護士に依頼するよりも、一般的に費用が抑えられる傾向があります。特に、紛争性が低い場合や、不動産登記が中心となる場合は、司法書士への依頼が費用対効果の面で有利となることが多いです。 - 紛争性がある場合の連携

紛争性が高い場合(調停、訴訟に発展する場合など)は、弁護士への橋渡しもスムーズに行います。

司法書士費用

司法書士費用は、事務所や案件によって異なりますが、主に以下の費用がかかります。

- 相談料

初回相談は無料の事務所もあります。 - 遺産分割協議書作成報酬

協議内容や財産額によって異なります。 - 相続登記報酬

不動産の価額や数によって異なります。 - その他の手続き報酬

預貯金の解約、遺言書検認など、手続きの種類によって異なります。 - 実費

登録免許税、戸籍謄本取得費用、郵送費など。 - 弁護士と司法書士の使い分け

紛争性がない場合、または不動産登記が中心となる場合、司法書士への依頼がおすすめです。

紛争性が高い場合(調停、審判、訴訟など)弁護士への依頼が必要です。

司法書士は、紛争解決を目的とする弁護士とは異なり、予防法務の観点から、相続トラブルを未然に防ぐためのサポートを得意としています。相続問題でお悩みの方は、まずは身近な司法書士に相談してみましょう。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。