運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

相続放棄をしても受け取れる財産 NG行為もあわせて解説

この記事を読んでわかること

- 相続放棄後でも受け取れる財産の種類

- 相続財産とみなされないものの具体例

- 相続放棄後にしてはいけないNG行為

- 放棄の有効性を損なう可能性がある行動

- 実際の受け取り判断で注意すべきポイント

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「父が亡くなったが、どうやら多額の借金があるらしい…」

「相続放棄をしたいけど、生活の足しになる生命保険だけは受け取れないだろうか?」

「よくわからないまま財産に手をつけて、借金を背負うことになったらどうしよう…」

突然の相続で、このような不安や疑問を抱えている方も少なからずおられることでしょう。

相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む非常に有効な手続きです。

しかし、すべての財産を放棄しなければならないわけではありません。 相続放棄をしても、法律上受け取ることが認められている財産も存在します。

その一方で、うっかり手をつけてしまうと相続放棄が認められなくなる「NG行為」も存在し、その判断は非常に複雑です。

本記事では、相続問題に悩む方が安心して手続きを進められるよう、相続放棄をしても受け取れる財産と、絶対に手をつけてはいけないNG行為について、その判断基準から注意点まで解説します。

相続放棄をしても、受け取れる財産と受け取れない財産の違いについて、以下をご確認ください。

- 受け取れる財産リスト

- 受け取れない財産リスト

- 受け取れる、受け取れないの判断基準

ここでは、相続放棄をした場合に「受け取れる財産」と「受け取れない財産」の一覧とその基準を紹介します。

一覧表

| 受け取れる財産(固有の財産) | 受け取れない財産(相続財産) |

|---|---|

| 生命保険金・死亡共済金 死亡退職金・弔慰金(※条件あり) 遺族年金・未支給年金 健康保険などからの葬祭費・埋葬料 香典 祭祀財産(お墓、仏壇、位牌など) | 預貯金・現金 不動産(土地・建物) 株式・投資信託などの有価証券 自動車・バイク 骨董品・貴金属など価値のある遺品 故人への貸付金や売掛金などの債権 医療費や税金の還付金 故人の未払いの給料や家賃収入 |

受け取れる財産リスト

- 生命保険金・死亡共済金(受取人が相続人になっている場合)

- 死亡退職金・弔慰金(会社の規程で受取人が遺族になっている場合)

- 遺族年金、未支給年金

- 健康保険からの葬祭費・埋葬料

- 香典

- 祭祀財産(お墓、仏壇など)

受け取れない財産リスト

- 預貯金、現金

- 不動産、自動車

- 株式などの有価証券

- 価値のある遺品(骨董品、貴金属など)

- 故人が誰かに貸していたお金を回収する権利(債権)

- 医療費、税金の還付金

- 故人の未払いの給料など

受け取れる、受け取れないの判断基準

なぜこのように受け取れる、受け取れないが分かれるのか、その判断基準は非常にシンプルです。

その財産が「故人の財産(=相続財産)」なのか

それとも「受取人自身の財産(=固有の財産)」なのか

相続放棄は、あくまで「故人の財産(相続財産)」を一切引き継がないという手続きであるため、法律上、初めから「受取人自身の財産」とみなされるものは、相続放棄をしても問題なく受け取れます。

一覧表で挙げた「受け取れる財産」について、なぜ受け取ることが可能なのか、ポイントは以下のとおりです。

- 生命保険金・死亡共済金は原則受け取れる

- 死亡退職金・弔慰金も受取人次第で受け取り可能

- 遺族年金・未支給年金は相続財産ではない

- 香典や葬儀費用(葬祭費・埋葬料)の扱いについて

- お墓や仏壇などの祭祀財産は引き継げる

それでは、各財産ごとに詳しく確認していきましょう。

生命保険金・死亡共済金は原則受け取れる

生命保険金や死亡共済金は、保険契約によって定められた「受取人」の固有の財産と考えられています。

これは、被相続人が亡くなったことをきっかけに発生はしますが、もともと「受取人に渡す」と契約されたお金であり、故人の財産ではないためです。

【注意点】

- 受取人が「被相続人本人」になっている場合

- このケースでは、保険金は一度故人の財産(相続財産)となるため、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなります。 必ず保険証券などで受取人を確認しましょう。

- 税金の問題

- 相続放棄をしても、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる可能性があります。 ただし、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。

- 相続放棄をした人はこの非課税枠を使えませんが、他の相続人が保険金を受け取る場合は適用されます。

死亡退職金・弔慰金の受け取りは慎重な判断が必要

死亡退職金や弔慰金(ちょういきん)は、相続放棄をする上で特に注意が必要な財産です。

税法のルール上、誰が受け取るか、またその金額によって扱いが異なります。

会社の退職給与規程などで受取人が具体的に定められている場合、その定められた人が受取人となります。

しかし、これが相続財産にあたるかどうかはケースバイケースであり、安易に受け取ると相続放棄が認められなくなるリスクがあります。

また、弔慰金については、故人の死亡当時における給与の半年分を超える部分は、税法上「退職手当金等」として扱われます。

社会通念を超える高額な弔慰金は、実質的な相続財産とみなされる可能性が高いため、受け取る前に専門家への相談が不可欠です。

遺族年金・未支給年金は相続財産ではない

年金にはいくつかの種類がありますが、遺族が受け取る年金は相続財産にはあたりません。

遺族年金

これは、残された遺族の生活を保障するために、遺族自身の権利として国から支給されるものです。

故人の財産ではないため、問題なく受給できます。

未支給年金

これは、故人が受け取るはずだったが、亡くなったために支給されなかった年金のことです。

年金法では、一定の範囲の遺族が自己の名で請求できる「遺族固有の権利」と定められているため、受け取っても相続放棄に影響はありません。

香典や葬儀費用(葬祭費・埋葬料)の扱いについて

葬儀に関連するお金も、基本的には受け取って問題ありません。

香典

参列者が故人に対してではなく、葬儀を主宰した喪主に対して、葬儀費用の一部を負担する目的で贈るものと解釈されています。

そのため、喪主の固有の財産となり、受け取っても問題ありません。

葬祭費・埋葬料

これらは、国民健康保険や健康保険組合などから、実際に葬儀を行った人(喪主など)に対して、かかった費用を補填するために支払われる給付金です。

これも受取人固有の権利なので、相続放棄に影響はありません。

お墓や仏壇などの祭祀財産は引き継げる

お墓、仏壇、位牌、系譜(家系図)などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、先祖を祀るための特別な財産として扱われます。

これらは一般的な相続財産とは区別され、祭祀を主宰する承継者が引き継ぐものとされています。 そのため、相続放棄をしても、お墓や仏壇を引き継ぐことは可能です。

ここからは、絶対に知っておかなければならない「NG行為」についてです。

相続財産の扱い方によっては、意図せず相続放棄が認められなくなるケースが存在します。

以下にご留意ください。

- 相続放棄が認められなくなる「法定単純承認」とは?

- 【NG例1】故人の預貯金を1円でも引き出して使ってしまう

- 【NG例2】価値のある遺品を売却・処分・形見分けする

- 【NG例3】故人名義の不動産や借金の支払いを一部でも行う

それでは、具体的なNG行為と注意点を順に見ていきましょう。

相続放棄が認められなくなる「法定単純承認」とは?

法律では、特定の行為をすると「単純承認(すべての財産を相続すること)」をしたとみなす、と定められており、これを「法定単純承認」といいます。

具体的には、以下のような行為が該当します。

- 相続財産の全部または一部を処分したとき

- 相続の開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間内に、相続放棄も限定承認もしなかったとき

- 相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり、こっそり消費したりしたとき

特に注意が必要なのが「1. 相続財産の処分」です。

悪意がなくても、知識がないまま行った行為がこれに該当してしまうケースが後を絶ちません。

【NG例1】故人の預貯金を1円でも引き出して使ってしまう

最もやってしまいがちな失敗例です。

故人の預貯金は典型的な相続財産です。

たとえ少額であっても、これを引き出して自分のために使ってしまうと「財産を処分した」とみなされ、相続放棄はできなくなります。

【特に注意すべきケース】

葬儀費用への充当

- 故人の預金から葬儀費用を支払うことは、社会通念上相当な範囲であれば認められるという判例もありますが、その判断は非常に難しく、リスクが高い行為です。

- もし支払う場合は、必ず領収書を保管し、何にいくら使ったかを明確にしておく必要があります。

- 基本的には、喪主が一旦立て替え、香典や健康保険からの葬祭費で補填するのが最も安全です。

未払いの入院費や公共料金の支払い

- これも故人の債務を、故人の財産で支払う行為にあたるため、法定単純承認とみなされるリスクが非常に高いです。 絶対に行わないでください。

【NG例2】価値のある遺品を売却・処分・形見分けする

故人の遺品も相続財産の一部です。

売却・処分

絵画や骨董品、貴金属、ブランド品、価値のある着物などを売却してお金に換える行為は、典型的な「処分」にあたります。

形見分け

経済的な価値がほとんどない写真や手紙などを分ける程度なら問題ありません。

しかし、客観的に見て価値のあるものを「形見だから」といって持ち帰る行為は、財産の処分とみなされる危険性があります。

価値の判断は素人には難しいため、安易な形見分けは避けるべきです。

【NG例3】故人名義の不動産や借金の支払いを一部でも行う

不動産の名義変更や賃貸

故人名義の家や土地を自分の名義に変更したり、誰かに貸して家賃収入を得たりする行為は、相続する意思表示そのものです。

借金の返済

良かれと思って故人の借金を一部でも返済してしまうと、「債務の存在を認め、相続した」とみなされます。

債権者から督促が来ても、相続放棄をする旨を伝え、一切支払いに応じないでください。

受け取って良いかどうかの判断に迷う、グレーゾーンの財産については以下のとおりです。

- 税金の還付金は受け取るとNGになる可能性大

- うっかり還付金を受け取ってしまった場合の対処法

- 他の相続人からの「ハンコ代(謝礼金)」は受け取っても大丈夫?

- 故人の未払いの給料や家賃収入の扱い

それでは、各ポイントについて順に確認していきましょう。

税金の還付金は受け取るとNGになる可能性大

故人の準確定申告などによって発生する所得税・住民税の還付金は、故人自身の所得に対して支払われるべきお金です。

つまり、これらは故人の財産(相続財産)の一部となります。

市役所や税務署から「還付金があります」という通知が届くことがありますが、これを受け取ってしまうと、相続財産を受け取ったことになり、法定単純承認とみなされる可能性が非常に高くなります。

うっかり還付金を受け取ってしまった場合の対処法

もし知識がなく、うっかり還付金を受け取ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

そのお金には絶対に手をつけず、そのままの形で保管してください。

そして、すぐに司法書士などの専門家に相談しましょう。

「相続財産とは知らずに受け取ってしまったが、処分する意思はなかった」と事情を説明することで、相続放棄が認められる可能性は残されています。

決して諦めずに、専門家の助けを求めてください。

他の相続人からの「ハンコ代(謝礼金)」は受け取っても大丈夫?

他の相続人が遺産を相続する代わりに、「相続放棄の手続きに協力してくれてありがとう」という意味で、「ハンコ代」や「お礼」といった名目でお金を渡されることがあります。

これは相続財産から支払われるものではなく、他の相続人の個人的な財産から支払われるため、基本的には受け取っても問題ありません。

ただし、その金額が社会通念上あまりにも高額であったり、「遺産分割協議書」などにハンコ代の記載があったりすると、「実質的な遺産の分け前(代償分割)」とみなされ、相続放棄が無効になるリスクがあります。

数万円から数十万円程度が一般的な相場とされていますが、不安な場合は専門家に相談するのが賢明です。

故人の未払いの給料や家賃収入の扱い

故人が亡くなる前に働いていた分の未払いの給料や、故人が所有していたアパートの未収の家賃なども、すべて故人に帰属する権利(債権)です。

これらも相続財産に含まれるため、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなります。

期限や取り消しの可否、相続順位など、相続放棄において知っておくべきポイントは以下のとおりです。

- 相続放棄の手続きには3ヶ月の期限がある

- 全員が相続放棄したら借金や財産はどうなる?

- 一度した相続放棄は原則として取り消せない

- なぜ自分に連絡が?借金が回ってくる相続順位の仕組み

それでは、各Q&Aを順にご覧ください。

相続放棄の手続きには3ヶ月の期限がある

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

この「知った時」というのがポイントで、通常は「故人が亡くなったことを知った時」ですが、「自分より先の順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時」など、ケースによって起算点は異なります。

期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなるため、迅速な対応が求められます。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

参照:民法 第915条|e-Gov法令検索

全員が相続放棄したら借金や財産はどうなる?

子、親、兄弟姉妹といったすべての相続人が相続放棄をした場合、相続する人が誰もいなくなります。 この場合、利害関係者(債権者など)の申立てにより、家庭裁判所は「相続財産清算人」を選任します。

相続財産清算人は、故人の財産を現金化して債権者に支払いを行い、清算後に残った財産は最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。

なお、2023年4月1日の民法改正により、相続放棄をしても、その放棄の時に現に占有していた財産については、次に財産を管理すべき人(次の順位の相続人や相続財産清算人)に引き渡すまで、一定の保存義務が残る場合があるので注意が必要です。

一度した相続放棄は原則として取り消せない

家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回(取り消し)することはできません。

「借金だけだと思っていたら、後から高価な財産が見つかった」といった理由で、後から「やっぱり相続したい」と思っても、それは認められません。

だからこそ、相続放棄をする前には慎重な財産調査と判断が必要不可欠です。

借金が回ってくる相続順位の仕組み

「疎遠だった叔父の借金について、突然連絡が来た」というケースも少なくありません。

これは、相続には法律で順位が定められているためです。

- 第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫)

- 第2順位:親(親が先に亡くなっている場合は祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)

配偶者は常に相続人となります。

第1順位の相続人(子など)が全員相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人(親など)に移ります。

そして第2順位の相続人も全員が放棄すると、第3順位の相続人(兄弟姉妹など)に権利が移ります。

このように、先の順位の人が放棄することで、想定していなかった自分に相続権(と借金)が回ってくることがあります。

相続放棄は、被相続人が遺したプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する、法的な手続きです。

この手続きを検討する際には、受け取ることが可能な生命保険金のような「固有の財産」と、手をつけてはいけない預貯金などの「相続財産」とを明確に区別する必要があります。

また、相続放棄が無効になる「法定単純承認」という制度や、「3ヶ月」という申述期間の存在も理解しておかなければなりません。

しかし、個別の財産やご自身の行為が法的にどのように判断されるのかを見極めるには、専門的な知識が求められるということも事実です。

特に、相続人の関係が複雑な場合や、財産の内容が多岐にわたる場合には、その調査や判断に相応の時間と労力がかかるかもしれません。

もし、ご自身の状況で判断に迷う点や少しでも不安な点があれば、ぜひ、専門家にご相談ください。

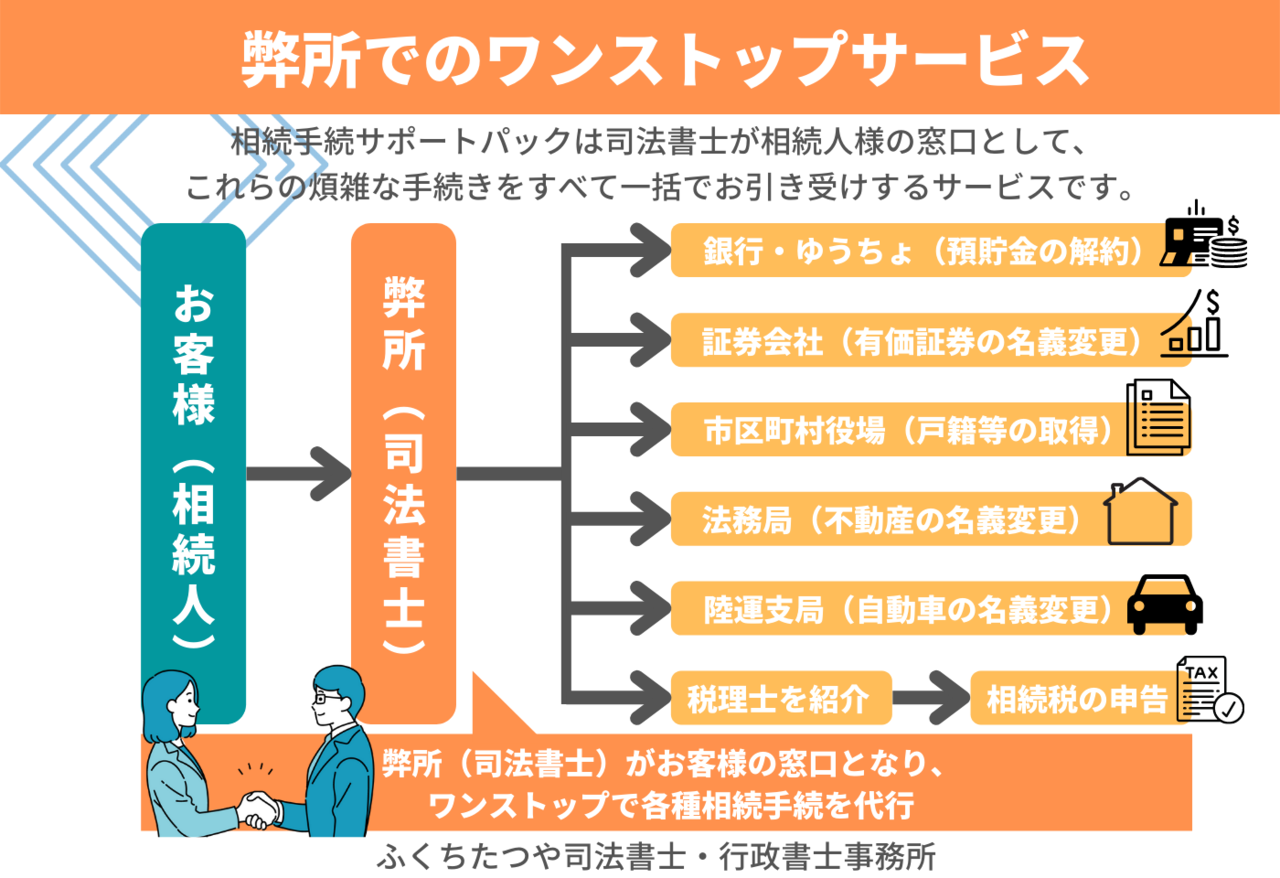

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。