運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

【新制度】不動産登記の検索用情報の申出とは?

申出しない場合の過料も解説

この記事を読んでわかること

- 検索用情報の申出とは何か? 制度の概要・目的・対象者を解説

- スマート変更登記と連動した仕組みと、申出のメリット・義務の背景

- 申出を怠るとどうなる? 過料リスクや不利益について

- 【パターン別】新規取得者/既存所有者の手続き方法と必要書類

- オンライン・書面・司法書士依頼など申出方法別の注意点と費用目安

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「住所や氏名が変わったけど、不動産の登記情報はそのまま…」

「変更登記が義務化されると聞いたけど、何をすればいいの?」

不動産を所有する方なら、誰もが直面する可能性のあるこの問題。

2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化され、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性も出てきました。

この大きな制度変更に伴い、手続きの負担を劇的に軽減するために導入されたのが「スマート変更登記」と、その鍵となる「検索用情報の申出」という新しい制度です。

特に、令和7年4月21日以降に不動産を新たに取得する方にとっては、この申出は登記申請時に必須の手続きとなります。

本記事では、令和7年4月21日から始まった「検索用情報の申出」について、制度の基本的な仕組みから具体的な手続き方法などについて解説します。

「検索用情報の申出」とは、2025年4月から始まった新しい不動産登記の手続きです。

ここでのポイントは、以下のとおりです。

- 「スマート変更登記」を利用するための事前手続き

- なぜ申出が必要?「住所変更登記の義務化」とは

- 制度の開始時期と対象者

- 「登記識別情報を希望しない申出」との違い

それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

「スマート変更登記」を利用するための事前手続き

結論から言うと、「検索用情報の申出」とは、法務局が職権で住所や氏名の変更登記を行ってくれる新制度「スマート変更登記」を利用するための事前準備手続きです。

具体的には、不動産の所有者が、ご自身の「氏名・ふりがな・住所・生年月日・メールアドレス(任意)」といった情報を、あらかじめ法務局に申し出ておくことを指します。

この申出をしておくことで、将来あなたが引っ越しなどで住所や氏名が変わった際に、法務局が住基ネット等の情報と照合できるようになります。

そして、変更の事実を確認した後、法務局からあなたへメールや郵送で事前確認が行われ、あなたが同意すれば、登記官が職権で登記簿の情報を最新の状態に更新してくれます。

なぜ申出が必要?

「住所変更登記の義務化」とは

「住所変更登記の義務化」とは

この「検索用情報の申出」制度が導入された背景には、深刻化する「所有者不明土地問題」があります。

これまで住所や氏名の変更登記は義務ではなかったため、登記簿の情報が古いまま放置され、所有者の所在が分からなくなるケースが多発。

これが公共事業の遅延や、周辺環境の悪化を招く一因となっていました。

この問題を解決するため、国は法改正に踏み切りました。

【住所変更登記の義務化のポイント】

- 施行日

令和8年(2026年)4月1日 - 義務の内容

不動産所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければならない - 罰則

正当な理由なく義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性がある

この新しい義務に対応するため、所有者の負担を軽減する仕組みとして「スマート変更登記」と、その前提となる「検索用情報の申出」がセットで導入されることとなりました。

制度の開始時期と対象者

この新しい手続きは、いつから始まり、誰が対象になるのでしょうか。

開始時期

令和7年(2025年)4月21日~受付開始

対象者

原則として、日本国内に住所を有する個人の不動産所有者

特に重要な点として、令和7年4月21日以降に所有権の保存登記や移転登記をする国内居住の個人は、登記申請と同時にこの検索用情報を申し出ることが必須となります。

一方で、法人や海外に居住している方は、この制度の対象外です。

「登記識別情報を希望しない申出」との違い

ここで一つ、非常に重要な注意点があります。「検索用情報の申出」と、しばしば混同されがちな「登記識別情報の通知を希望しない申出」は、全くの別物です。

| 制度の名称 | 目的・内容 |

|---|---|

| 検索用情報の申出 (このページで説明している内容) | スマート変更登記を利用するために、氏名・住所・生年月日等をあらかじめ提供する制度 |

| 登記識別情報の通知を希望しない申出 | 登記完了時に発行される新しい権利証(登記識別情報)を、セキュリティ上の理由からあえて受け取らないための選択 |

この記事で解説するのは、前者である「スマート変更登記」のための「検索用情報の申出」です。

両者を混同しないようご注意ください。

「検索用情報の申出」をする場合と、しない(できない)場合では、将来の負担やリスクが大きく変わります。

ここで解説するポイントは、以下のとおりです。

- 申出をする最大のメリットは手間と費用の削減

- 申出をしない場合のリスクは過料の可能性

- 結局、申出はした方がいい?

- 申出自体に費用はかかるか?

ここでは、申出をする場合としない場合の影響について、具体的に見ていきましょう。

申出をする最大のメリットは手間と費用の削減

申出を行う最大のメリットは、何と言っても将来の手間と費用を大幅に削減できる点です。

手続きの手間がほぼゼロに

申出をしておけば、引っ越しや結婚のたびに法務局へ変更登記を申請する必要がなくなります。

法務局からの事前確認に同意するだけで、登記官が職権で登記を更新してくれます。

登記費用(登録免許税)が不要に

通常、住所変更登記には不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。

スマート変更登記ではこの費用がかからないため、複数の不動産を所有している方ほど大きな節約につながります。

登記情報が常に最新の状態に

将来、不動産の売却や相続、融資を受ける際に、登記簿の情報が古いことが原因で手続きが滞るトラブルを未然に防げます。

申出をしない場合のリスクは過料の可能性

一方で、検索用情報の申出をしない、あるいは対象外である場合、スマート変更登記の恩恵は受けられません。

その結果、以下のようなリスクやデメリットを負うことになります。

自分で変更登記を行う義務が残る

住所や氏名が変わった際は、その日から2年以内にご自身で(または司法書士に依頼して)変更登記を申請する義務が発生します。

過料のリスク

正当な理由なく、この2年以内の変更登記義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

申出をしないという選択は、このリスクを将来にわたって抱え続けることを意味します。

将来の手続きが煩雑化

変更登記を放置したまま相続が発生すると、相続人が故人の住所の変遷を証明する書類(戸籍の附票など)を集める必要が生じ、手続きが非常に煩雑になります。

結局、申出はした方がいい?

【新規取得者の方】

令和7年4月21日以降に所有権登記をする場合、検索用情報の申出は選択ではなく必須の手続きです。

【既存所有者の方】

申出は任意ですが、無料で将来の手間や過料リスクを回避できるため、申出をしておくことが圧倒的に有利です。

デメリットらしいデメリットは見当たりません。

申出自体に費用はかかるか?

「検索用情報の申出」の手続き自体には、登録免許税や法務局への手数料は一切不要です。

無料で将来の負担を軽減できる、所有者にとって非常にメリットの大きい制度です。

申出の手続きは、不動産の所有状況によっていくつかのパターンに分かれます。

以下を確認しましょう。

- これから不動産を取得する方―「同時申出」の方法

- すでに不動産を所有している方―「単独申出」の方法

- 自分で手続きできる?オンライン申請と書面申請

- 司法書士に依頼する場合の伝え方と費用の目安

ご自身のケースに合わせて、最適な手続き方法をご確認ください。

これから不動産を取得する方

「同時申出」の方法

「同時申出」の方法

令和7年4月21日以降に、売買、相続、贈与などで不動産の所有権を取得する方は、所有権移転登記などの申請と同時に「検索用情報の申出」を行うことが必須となります。

具体的には、登記申請書の所定の欄に、検索用情報(氏名、ふりがな、住所、生年月日、メールアドレス)を追記して申請するだけです。

この場合、登記申請に添付する住民票の写しなどが、ふりがなや生年月日を証する情報を兼ねることが多いため、実質的に追加の書類は不要で、一度の手続きで完結します。

参照:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)|法務省

参照:<令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記を書面で申請をする場合の記載例(赤字が令和7年4月21日以降に登記の申請をする場合の追加記載事項)>|法務省

すでに不動産を所有している方

「単独申出」の方法

令和7年4月21日より前から不動産を所有している方は、登記申請とは別に、いつでも任意で単独に「検索用情報の申出」を行うことができます。

この「単独申出」は、ご自身の状況に合わせていくつかの方法から選べます。

自分で手続きできる?オンライン申請と書面申請

単独申出は、専門家に依頼せずご自身で手続きすることも可能です。

オンライン申請(かんたん登記申請)

最も推奨される方法です。専用ソフトや電子署名は不要で、PCやスマートフォンのWebブラウザから手続きできます。

法務省のサイトにアクセスし、画面の指示に従って情報を入力し、運転免許証などの本人確認書類の画像(PDF)をアップロードするだけで完結します。

書面申請

法務省のサイトから申出書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、本人確認書類のコピーを添付して、管轄の法務局へ郵送または持参する方法です。

司法書士に依頼する場合の伝え方と費用の目安

手続きに不安がある場合や、他の登記と併せて依頼したい場合は、司法書士に代理申請を依頼できます。

その際は、「住所変更登記の義務化に対応するため、検索用情報の単独申出をお願いします」と明確に伝えましょう。

費用は事務所によって異なりますが、単独申出のみであれば比較的安価な報酬で対応してくれるケースが多いと考えられます。

具体的な金額は、依頼する司法書士事務所に直接ご確認ください。

実際に申出の手続きを進めるにあたっては、以下の点に留意しましょう。

- 申出に必須の4つの情報

- メールアドレスの役割と提出が任意である理由

- 添付書類は?住民票や戸籍の附票が必要になるケース

- 申出後に届く「申出手続完了のお知らせ」メールと認証キー

申出に必要な情報や書類について、一つずつ詳しく見ていきましょう。

申出に必須の4つの情報

登記官が住基ネットと正確に照合するために、以下の4つの情報は必ず申し出る必要があります。

- 氏名

- 氏名のふりがな

- 住所

- 生年月日

これらは、スマート変更登記の根幹情報です。

メールアドレスの役割と提出が任意である理由

5つ目の情報としてメールアドレスも申出項目に含まれますが、提出は任意です。

メールアドレスの役割

法務局が職権で住所変更登記を行う前に、「あなたの住所が変わったようですが、登記を変更してよろしいですか?」という事前確認の通知を送るために使われます。

提出が任意である理由

メールアドレスを持っていない方もいるため、義務とはされていません。その場合は、申請書等のメールアドレス欄に「なし」と記載して申し出ます。

メールアドレスの提供がない方への事前確認は、郵送(書面)で行われます。

ただし、郵送はメールに比べて時間がかかり、転居などで届かないリスクもあるため、手続きを迅速・確実に進めるためには、メールアドレスを提供しておく方がメリットは大きいと言えます。

添付書類は?

住民票や戸籍の附票が必要になるケース

同時申出の場合

前述の通り、所有権移転登記などに添付する住民票の写しで兼ねられるため、基本的に追加書類は不要です。

単独申出の場合

本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード(表面のみ)などの写しが必要です。

追加で書類が必要になるケース

登記簿上の住所・氏名が古く、現の本人確認書類と情報が一致しない場合で、かつ住基ネットで変更の経緯が追えない場合に限り、戸籍の附票や住民票の除票など、変更の経緯を証明する書類の提出を求められることがあります。

申出後に届く「申出手続完了のお知らせ」メールと認証キー

申出の手続きが無事に完了すると、提供したメールアドレス宛に法務局から「申出手続完了のお知らせ」というメールが届きます。

このメールには、不動産番号などと共に「認証キー」という10桁の符号が記載されています。

この認証キーは、将来、登録したメールアドレスを変更する際に必要となる重要な情報ですので、メールごと大切に保管しておきましょう。

この新制度については、法人名義の不動産や相続が絡むケースなど、個別の状況に応じた疑問が多く寄せられています。

代表的な質問は以下のとおりです。

- 法人名義の不動産の場合はどうする?

- 相続登記と同時に申出はできる?遺言執行者が申請する場合は?

- 過去に住所変更登記をしていなくても申出はできる?

- 共有名義の不動産の手続きはどうなる?

ご自身の疑問と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

法人名義の不動産の場合はどうする?

法人名義の不動産は、「検索用情報の申出」の対象外です。

法人の場合は、商業・法人登記のシステムで会社の名称や本店所在地を変更すると、その情報が不動産登記のシステムに連携され、登記官が職権で変更登記を行う仕組みとなっています。

そのため、個人のような申出は不要です。

相続登記と同時に申出はできる?

遺言執行者が申請する場合は?

はい、相続登記(所有権移転登記)と同時に、新たに所有者となる相続人の検索用情報を申し出ることは必須です。

ただし、注意点として、検索用情報の申出ができるのは、新たに所有権の登記名義人となる申請人本人に限られます。

したがって、遺言執行者が登記申請人となる遺贈の登記などの場合、遺言執行者自身は登記名義人ではないため、登記申請と同時に受遺者(財産を受け取る人)の検索用情報を申し出ることはできません。

この場合、登記が完了した後、新たに登記名義人となった受遺者が自分で「単独申出」を行う必要があります。

過去に住所変更登記をしていなくても申出はできる?

はい、できます。

過去の住所変更登記をしていなくても、「単独申出」は可能です。ただし、注意が必要です。

「検索用情報の申出」は、あくまで申出をした後の将来の住所変更に対してスマート変更登記が適用される制度です。

申出をしたからといって、過去に放置していた変更登記が自動的にきれいになるわけではありません。

過去の変更登記については、別途、ご自身で申請する必要があります。

共有名義の不動産の手続きはどうなる?

不動産を複数人で共有している場合、検索用情報の申出は共有者ごとに行う必要があります。

例えば、相続で兄弟2人が不動産を共有で取得した場合、兄と弟がそれぞれ自身の検索用情報を申し出ておく必要があります。

一方だけが申し出ても、もう一方の共有者の住所等は職権では更新されません。

「検索用情報の申出」は、将来の住所等変更登記の義務化に伴う負担を軽減するため、法務局が職権で登記情報を更新する「スマート変更登記」を利用するための手続きです。

令和7年4月21日以降に不動産を新たに取得する方にとっては、この申出が登記申請時に必須となります。

一方、既存の所有者にとっては任意ですが、申出をしない場合はご自身で変更登記を行う義務が生じ、怠ると過料の対象となる可能性がある点が重要なポイントです。

しかし、複数の不動産を所有している場合の申出範囲の判断や、相続登記など他の手続きが絡むケース、あるいは登記簿上の情報と現在の状況が大きく異なるといった、ご自身で最適な対応を判断するのが難しい場合があるのも事実です。

もし、少しでも不安や疑問があり、ご自身の状況でどのように手続きを進めるべきか迷いが残るようでしたら、ぜひ、専門家にご相談ください。

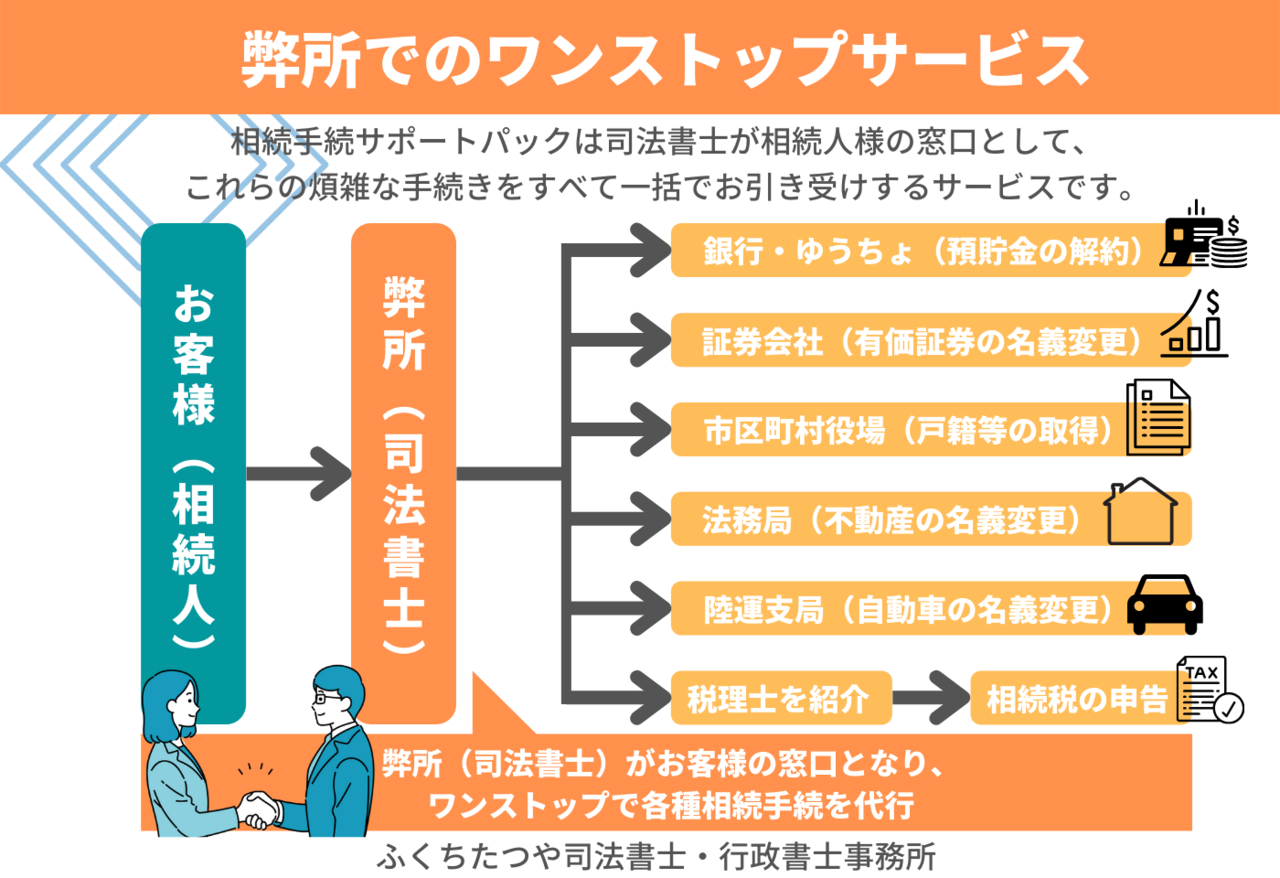

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。