運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

公証人の確定日付について 手続き・費用・効果・必要書類など徹底解説

この記事を読んでわかること

- 公証人による「確定日付」の基本的な仕組みと法的効力

- 公正証書や内容証明との違いと使い分け

- 確定日付を取得する手続きの流れと必要書類

- 確定日付が有効に働く具体的なケース

- 手数料や郵送対応、よくある実務Q&A

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「クライアントと交わす契約書、自分たちで作ったままで法的な証拠力は十分だろうか?」

「公正証書を作るほどではないけれど、文書の信頼性を高めたい…」

「将来のトラブルを防ぐために、この念書が『いつ』作られたものか証明できないか?」

個人事業主の方、企業の法務・総務担当者、あるいは個人間で贈与や金銭の貸し借りをされる方など、多くの方が一度はこのようなお悩みを持たれたことがあるのではないでしょうか。

そんな時に非常に有効な選択肢となるのが、公証人の「確定日付」という制度です。

確定日付は、1通700円という手頃な手数料で、あなたの作成した文書に「公的な証明力」を付与できる非常に便利な制度です。

しかし、「公正証書と何が違うの?」「どんな効力があるの?」「手続きはどうすれば?」といった疑問も多いことでしょう。

本記事では、公証人の確定日付について、その基本から具体的な手続き、費用、活用例まで、あらゆる疑問に答える形で徹底的に解説します。

確定日付とは、一言でいえば「その文書の誕生日を公的に証明する」ための、シンプルで強力な制度です。

この制度の本質を正しく理解するために、まずは以下の基本を押さえておきましょう。

- 確定日付の目的は「その日に文書が存在したこと」の証明

- 確定日付が持つ2つの重要な法的効力・効果

- 【注意】確定日付では「文書内容の真実性」は証明されない

それでは、確定日付が持つ最も基本的な目的から詳しく見ていきましょう。

確定日付の目的は「その日に文書が存在したこと」の証明

公証人の確定日付とは、一言でいえば「その日、その瞬間に、その文書が確かにこの世に存在していたこと」を公の機関である公証役場が証明してくれる制度です。

公証人が私文書(個人や法人が作成した契約書など)に、特殊な日付印(確定日付印)を押印します。

この印が押された文書は、その日付印の日付に「存在が確定」した文書として扱われます。

これは、いわば「公的なタイムスタンプ」のようなものです。

後から「この契約書はもっと後に作られたものだ」「そんな文書は当時は存在しなかった」といった主張がなされたとしても、確定日付があれば「いいえ、少なくともこの日には確実に存在していました」と法的に反論できる強力な証拠となります。

確定日付が持つ2つの重要な法的効力・効果

確定日付を付与することで、具体的にどのようなメリット(法的効力・効果)が得られるのでしょうか。

おもに以下の2点が挙げられます。

文書の存在日付の証明

これが最も基本的な効力です。

日本公証人連合会の説明にもあるように、文書が確定日付を押印した日に存在することを証明します。

これにより、文書の作成時期に関する後日の紛争を予防する効果が期待できます。

第三者対抗要件の具備

少し専門的になりますが、これは非常に重要な効力です。

民法第467条では、債権譲渡の通知または承諾は、「確定日付のある証書」によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗(主張)できないと定められています。

例:A社がB社に対する売掛金(債権)をC社に譲渡した場合、そのことをB社に通知する必要があります。

もしA社が同じ債権をD社にも譲渡(二重譲渡)してしまった場合、確定日付のない通知書では、C社はD社に対して「自分が正当な譲受人だ」と主張することができません。

確定日付のある通知書で通知することで、C社は第三者に対して堂々と権利を主張できるのです。

【注意】確定日付では「文書内容の真実性」は証明されない

ここで、確定日付を理解する上で最も重要な注意点をお伝えします。

確定日付はあくまで「文書の存在」を証明するものであり、「文書に書かれている内容が正しいかどうか」は一切証明しません。

公証人は、文書に書かれている契約内容が有効か、事実と合っているか、署名が本人のものか、といった中身の審査は行いません。

| 確定日付で証明できること | 確定日付では証明できないこと |

|---|---|

| その日付に、その文書が存在したこと | 文書の内容が真実であること (契約内容の正当性) |

| 文書がその日付より後に作成されたものではないこと | 契約が法的に有効であること |

| 文書を作成した人が本人であること (署名の真実性) |

この「できること」と「できないこと」の線引きを正しく理解することが、後述する公正証書との違いを理解する鍵となります。

「確定日付」とよく似た言葉に「公正証書」や「内容証明」がありますが、これらは目的も効力も全く異なります。

ご自身の状況に合った最適な手段を選ぶために、それぞれの違いを明確にしておきましょう。

- 公正証書との違い

- 内容証明郵便との違い

- 法務局の確定日付との違い

郵便局で手続き当事者(個人・法人)まずは、最も混同されやすい公正証書との違いから解説します。

| 比較項目 | 確定日付 | 公正証書 | 内容証明郵便 |

|---|---|---|---|

| 作成者 | 当事者(個人・法人) | 公証人 | 当事者(差出人) |

| 証明されること | 文書の存在日付 | 文書の存在・内容の真実性・本人の意思 | 文書の内容・差出人・宛先・配達日 |

| おもな目的 | 文書の日付を確定させ、証拠力を高める | 契約内容の法的有効性を担保し、強力な証拠とする | 相手に「いつ、どんな内容の文書を送ったか」を証明する |

| 執行力 | なし | あり (金銭債務の場合) | なし |

| 費用目安 | 700円/1通 | 数千円〜数十万円 (契約金額による) | 約1,200円〜 |

| 手続きの手間 | 簡単 (予約不要の場合が多い) | やや煩雑 (公証人との打ち合わせ・予約が必要) | 郵便局で手続き |

公正証書との違い

公正証書は、公証人が当事者の意思を確認しながら法律の専門家として作成する「公文書」です。

最大の違いは、公正証書が「内容の真実性」まで証明する点にあります。

また、金銭の支払いに関する契約(金銭消費貸借契約や養育費の支払い合意など)を公正証書にしておくと、相手が支払いを怠った場合に、裁判を起こさなくても直ちに強制執行(財産の差し押さえなど)ができる「執行力」を持つという絶大なメリットがあります。

確定日付が向いているケース

コストを抑えたい、内容の真実性までは不要で「存在証明」だけできれば良い、執行力は必要ない

公正証書が向いているケース

契約内容の有効性を公的に証明したい、金銭の支払いを確実に履行させたい、相続トラブルを絶対に避けたい遺言など

内容証明郵便との違い

日本郵便株式会社のウェブサイトによると、内容証明は「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社(日本郵便)が証明する制度」とされています。

確定日付が文書の「存在した日」を証明するのに対し、内容証明は文書を「送付した事実」を証明する点で目的が異なります。

クーリングオフの通知や債権の督促など、相手に意思表示が到達したことが法的に重要となる場面で利用されます。

法務局の確定日付との違い

民法施行法によれば、確定日付は公証人役場のほか、登記所(法務局)で私署証書に日付のある印章を押印してもらうことでも取得できます。

また、法務局が官公署として私署証書に事項を記入し日付を記載した場合も、その日付が確定日付となります。

確定日付の取得手続きは、拍子抜けするほどシンプルで、誰でも簡単に行うことができます。

実際に公証役場へ足を運ぶ前に、以下の流れと持ち物をご確認ください。

- STEP1:確定日付を付与する対象書類の準備と注意点

- STEP2:最寄りの公証役場を探す

- STEP3:当日の持ち物チェックリスト

- STEP4:公証役場での手続き

- 郵送や代理人による手続きは可能か?

では、最初のステップである対象書類の準備と注意点から見ていきましょう。

STEP1

確定日付を付与する対象書類の準備と注意点

まず、確定日付を付与したい文書(私署証書)を準備します。

日本公証人連合会の説明によると、対象書類には以下の点に留意する必要があります。

- 私文書であること

公文書には付与できません - 完成した文書であること

後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書には付与できません - 署名または記名押印があること

作成者の署名または記名押印が必要です - 内容が違法でないこと

内容の違法な文書や、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものには付与できません - 日付欄の扱い

作成年月日欄があるのに記載がない場合は、混乱を防ぐため、棒線を引くか空欄である旨を付記した上で付与される扱いとなっています

STEP2

最寄りの公証役場を探す

次に、お近くの公証役場を探します。

公証役場は全国に約300ヶ所あり、どの公証役場でも手続きが可能です。

ご自身の住所や文書の作成地に関係なく、都合の良い場所を選べます。

最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のウェブサイトから簡単に検索できます。

手続きに行く前に、念のためその公証役場の受付時間(通常は平日の9時〜17時)をウェブサイトや電話で確認しておくと安心です。

STEP3

当日の持ち物

公証役場へ行く際の持ち物は非常にシンプルです。

- 確定日付を付与したい書類(原本)

- 手数料(1通につき700円)

日本公証人連合会の説明によると、代理人や使者が手続きする場合でも、委任状や印鑑証明書、運転免許証等の提示は不要です。

STEP4

公証役場での手続き

公証役場での手続きは、日本公証人連合会の説明によると、以下の通りです。

- 請求

確定日付を付与してほしい旨を公証役場に請求します。 - 押印

公証人がその文書に日付のある印章(確定日付印)を押印して付与します。

確定日付の年月日は、請求した当日の年月日となります。

郵送や代理人による手続きは可能か?

代理人による手続きは可能です。

日本公証人連合会の説明によると、確定日付付与の請求は作成者自身でする必要はなく、代理人または使者によってすることもできます。

その場合でも、委任状や印鑑証明書、運転免許証等の提示は不要です。

制度のことは理解できたけれど、具体的にどんな場面で役立つのか、イメージが湧きにくい方もいらっしゃるかもしれません。

確定日付は、実は身近な多くの書類でその効力を発揮します。

- 契約書・合意書・念書

- 債権譲渡通知書

- 知的財産に関する書類

- 遺言書(自筆証書遺言)や贈与契約書

まずは、ビジネスや個人間のやり取りで最も一般的な契約書での活用例です。

契約書・合意書・念書

業務委託契約書、金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)、贈与契約書、示談書、念書など、個人間・法人間で交わされるあらゆる契約書や合意文書に有効です。

日本公証人連合会も、このような法律行為に関する文書の作成日をめぐる紛争を、確定日付が予防する効果があると説明しています。

債権譲渡通知書

前述の通り、債権を譲渡したことを債務者や第三者に対抗(主張)するための必須要件です。

事業を行っている方にとっては、最も重要な活用シーンの一つと言えるでしょう。

発明に関する書類

特許法第79条では、特許出願前からその発明の事業準備をしていた者などに「先使用権」を認めています。

この「事業の準備をしていた」事実を証明する一つの手段として、発明のアイデアや設計書といった文書に確定日付を付与し、その存在日を確定させておくことが考えられます。

遺言書(自筆証書遺言)や贈与契約書

遺言書や贈与契約書のような法律行為に関する文書は、その作成日付が後日、重要な意味を持つことがあります。

日本公証人連合会も、作成日をめぐる紛争をあらかじめ防止する効果が確定日付にはあると説明しています。

例えば、自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)に確定日付を付与しておくことで、少なくともその日にその遺言書が存在したことが公的に証明されます。

これは、後日「遺言書が偽造された」といった作成日に関する疑いが生じた際の反証材料となり得ます。

同様に、生前贈与の契約書に確定日付を付与しておけば、相続発生時に他の相続人から「そのような贈与契約は当時は存在しなかった」と主張されるリスクを低減する効果が期待できます。

実際に確定日付を利用しようとすると、費用や手続きに関する細かな疑問が浮かんでくるものです。

ここでは、実務上よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 手数料は1通いくら?消費税はかかる?

- 経費にする場合の勘定科目は?

- どんな書類でも確定日付をもらえる?

- 公証役場に行くときの服装は?

はじめに、気になる費用についての質問からお答えします。

Q1.手数料はいくら?

A.公証人手数料令により、1通(一件)につき700円と定められています。

この手数料は、国税庁が定める非課税取引の「国等が行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」に該当するため、消費税はかかりません。

支払う金額は700円ちょうどです。

Q2.経費にする場合の勘定科目は?

A.会計実務上は「租税公課」または「支払手数料」で処理するのが一般的です。

確定日付の手数料は、事業に関する文書であれば経費として計上できます。

中小企業基盤整備機構(J-Net21)の解説ページでも、事業税や固定資産税を経費計上する際に「租税公課」という勘定科目が用いられています。

公証人の手数料も公的な手数料であるため、これに準じて「租税公課」として処理することが考えられます。

ただし、会計実務上は「支払手数料」として処理しても税務上の問題はありません。

会社の経理規定に従って、継続して同じ科目で処理することが重要です。

Q3.どんな書類でも確定日付をもらえる?

A.基本的にもらえますが、例外もあります。

前述の通り、公序良俗に反する内容(犯罪を助長する契約など)の文書や、未完成の文書には付与されません。

また、官公庁が作成した印鑑証明書や戸籍謄本などの「公文書」には、既に公的な証明力があるため確定日付を付与することはできません。

Q4.公証役場に行くときの服装は?

A.普段着で全く問題ありません。

公証役場のウェブサイトでも「スーツで行く必要はなく、普段着で構いません」と案内されているように、服装に関する厳格な決まりはありません。

公証役場は、裁判所のような厳粛な場所というよりは、市役所などの行政窓口に近い公的な機関です。

清潔感のある服装であれば、リラックスできる普段着で気軽に訪れて大丈夫です。

公証人の確定日付は、作成した文書の存在した日付を公的に証明するための、手軽で有効な制度です。

文書の日付を法的に確定させる効力がある一方で、公正証書とは異なり、その内容が真実であることまでは証明しない、という点を理解しておく必要があります。

手続きそのものは比較的シンプルですが、その前提となる契約書や合意書の内容を法的に万全なものとして作成するには、専門的な知識が求められるということも事実です。

また、ご自身の状況にとって確定日付が最善の策なのか、あるいは他の手段を検討すべきなのか、その判断が難しい場面もあるかもしれません。

もし文書の作成や手続きの選択に少しでもご不安をお持ちでしたら、大切な権利や財産を未来のトラブルから守るためにも、法律文書作成の専門家にご相談ください。

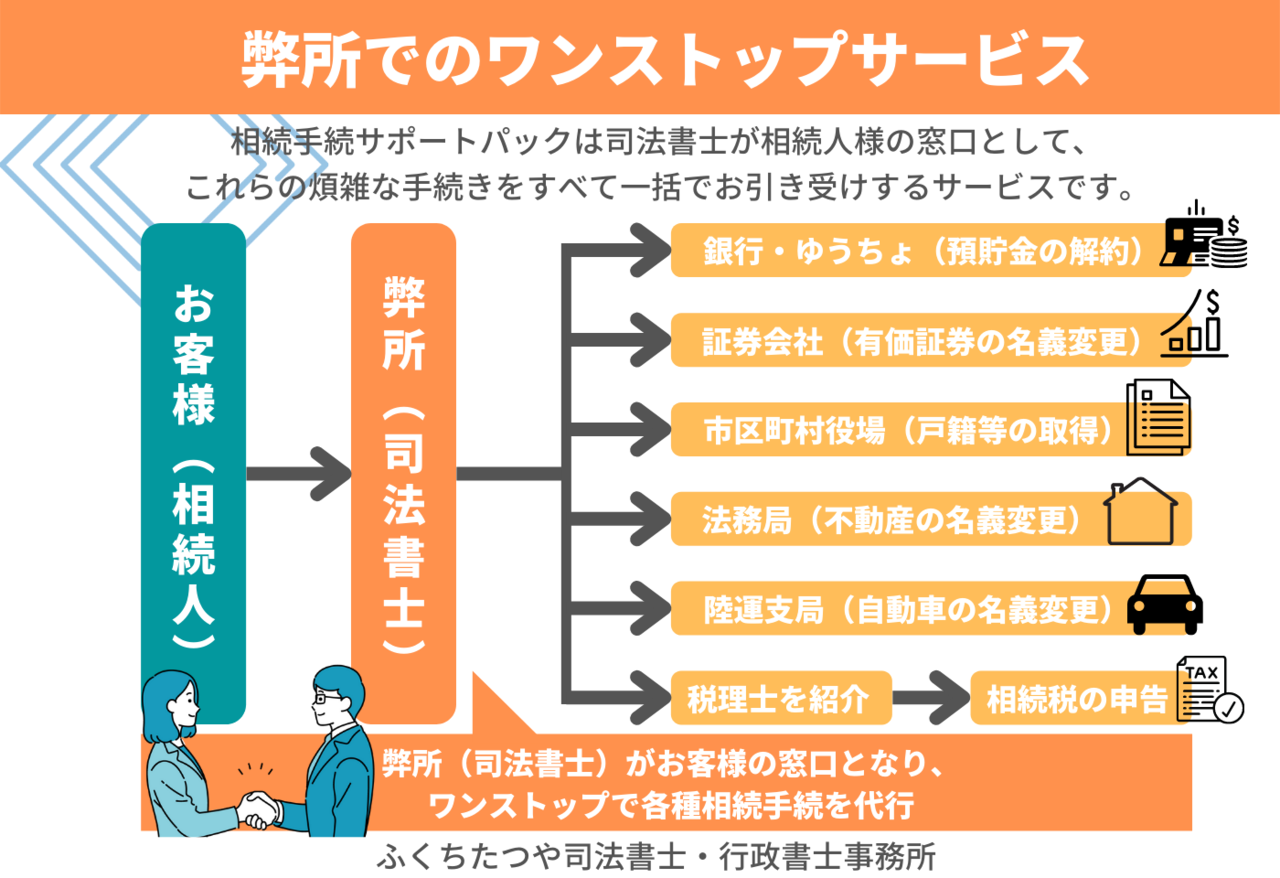

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。