運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

外国に居住する者が日本の不動産を相続するとき

手続きや注意点を解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「親が亡くなり、日本の実家を相続することになったが、自分は海外在住。何から手をつければ良いのだろう…」

海外にお住まいの方が日本の不動産を相続されるケースは、近年ますます増えています。しかし、日本国内に住んでいる場合の相続と比べて、手続きの進め方や必要書類、税金の扱いなどが異なり、戸惑う方も少なくありません。

特に、物理的な距離や時差、日本の法律・税務に関する知識不足などが、大きな不安要素でしょう。

本記事では、海外に居住しながら日本の不動産を相続することになった方に向けて、相続発生後の初期対応から、手続きの全体像、必要書類、相続税の基本、遺産分割協議、不動産の名義変更、そして相続した不動産の管理や処分に至るまで、一連の流れと注意点を分かりやすく解説します。

相続が発生した直後は、精神的な動揺の中でも、期限のある重要な手続きが多く発生します。特に海外在住者にとっては、物理的な距離や言語の壁があるため、計画的かつ的確な対応が必要です。

相続発生後の対応は以下のとおりです。

- 海外から最初に確認すべきことリスト

- 日本の不動産相続、手続きの全体像とスケジュール感

- 相続人の確定と他の相続人への連絡方法

ここでは、相続発生後の初動対応と手続きの全体像について解説します。

海外から最初に確認すべきことリスト

まず、日本にいるご親族や関係者と連絡を取り、以下の情報を速やかに確認しましょう。

- 死亡の事実と正確な日時・場所

死亡診断書等で確認します。 - 遺言書の有無

公正証書遺言か自筆証書遺言か、保管場所などを確認します。 - 相続財産の概要

不動産(所在地番・家屋番号)、預貯金、有価証券、負債など、大まかに把握します。 - 他の相続人の状況

配偶者、子、親、兄弟姉妹など、誰が相続人になるか、連絡先を確認します。 - 葬儀・法要の段取り

日程や形式について情報を共有します。 - 緊急性の高い手続き

故人の事業関連や契約など、急ぎ対応が必要なものがないか確認します。

これらの情報は、今後の手続きの方針決定に不可欠です。電話、メール、ビデオ通話などを活用し、正確な情報を集めましょう。

日本の不動産相続、手続きの全体像とスケジュール感

日本の不動産相続の大まかな流れとスケジュール感は以下の通りです。海外在住の場合、書類のやり取りに時間がかかることを考慮し、余裕を持った計画を立てましょう。

- 相続開始(被相続人の死亡)

- 遺言書の確認(あれば検認※公正証書遺言以外)

- 相続人の調査・確定(戸籍収集)

死亡後~1ヶ月程度 - 相続財産の調査・評価

死亡後~3ヶ月程度 - 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続開始を知った時から3ヶ月以内 - 遺産分割協議

相続人確定後~(期間はケースバイケース) - 遺産分割協議書の作成

協議合意後 - 不動産の名義変更(相続登記)

遺産分割協議成立後、速やかに(義務化:相続を知った日から3年以内) - 預貯金等の名義変更・解約

遺産分割協議成立後 - 相続税の申告・納税

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

あくまで目安であり、相続人の数や財産の種類、遺産分割協議の進捗状況などによって、全体の期間は大きく変動します。

特に海外在住者は、各手続きで日本国内の相続人よりも時間を要する傾向があることを念頭に置きましょう。

相続人の確定と他の相続人への連絡方法

まず「誰が相続人か」を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集します。これらは被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。海外からは、日本の親族や専門家(行政書士、司法書士)に代理取得を依頼するのが一般的です。

相続人が確定したら、他の相続人全員と連絡を取り、協力体制を築きます。海外在住の場合、メール、電話、ビデオ通話などで確実に連絡が取れるようにし、時差を考慮したコミュニケーションを心がけましょう。情報共有を徹底し、必要であれば日本国内の相続人に窓口役を依頼することも検討します。

海外在住であっても、日本国内に不動産などの資産を相続する場合には、一定の条件のもとで日本の相続税が課される可能性があります。相続人や被相続人の居住地・国籍によって課税範囲が異なるため、制度の理解が重要です。

日本の相続税に関する基本的な事項は以下のとおりです。

- 海外在住でも日本の相続税はかかる?

- 海外からの納税手続き

- 「非居住者10年ルール」とその適用条件

ここでは、日本の相続税制度について解説します。

海外在住でも日本の相続税はかかる?

結論として、海外居住の相続人であっても、被相続人が日本国内に不動産などの財産を残して亡くなった場合、その日本の財産に対しては原則として日本の相続税が課税されます。

納税義務は、おもに被相続人と相続人の居住地や国籍で判断されます。

例えば、被相続人が日本国内に居住していた場合、相続人が海外居住(日本国籍あり、過去10年以内に日本に住所なし、または日本国籍なし)であれば、原則として国内財産のみが課税対象です。しかし、相続人が日本国籍を有し、過去10年以内に日本に住所があった場合は、国内外全ての財産が課税対象となることがあります。

相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産総額がこれを下回れば相続税はかからず申告も原則不要ですが、不動産は高額なため注意が必要です。

海外からの納税手続き

日本の相続税の申告・納税期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。これは海外在住者も同じです。

おもな手続き方法は以下の通りです。

- 納税管理人の選任

日本国内に住所がない相続人は、税務手続きを代行してもらう「納税管理人」を選任し、税務署に届け出る必要があります。親族や税理士に依頼できます。 - 司法書士などに依頼

申告書などの作成を依頼します。司法書士が納税管理人を務めることもできます。 - 申告・納税

申告書の提出

作成した相続税申告書は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。納税管理人を通じて、または国際郵便で提出できます。e-Tax(電子申告)も可能ですが、事前の準備が必要です。 - 納税

日本国内の金融機関の口座から振替納税、または納税管理人に依頼して納付してもらいます。クレジットカードでの納付(上限あり)やコンビニ納付(一定額以下)も条件によっては可能です。海外からの直接送金は一般的ではありません。

「非居住者10年ルール」とその適用条件

「海外に10年以上住んでいれば日本の相続税はかからない」という話は、「非居住者10年ルール」に関連します。このルールが適用されると、日本の国内財産のみ課税、または日本の相続税が一切かからないケースがありますが、適用条件は非常に複雑です。

被相続人と相続人双方の国籍、日本国内・国外の居住期間(特に相続開始前10年~15年の状況)などが細かく問われます。例えば、被相続人が継続して海外居住し、相続人が日本国籍を有していても相続開始前10年以内に日本に住所がなければ、国内財産のみ課税となる場合があります。

注意点として、「住所」は生活の本拠地で実質判断され、このルールは頻繁に改正されるため、相続開始時期によって適用ルールが異なります。自己判断せず、必ず税理士などの専門家に確認しましょう。

海外在住者が日本の相続手続きを進めるには、日本国内で一般的に求められる書類の代替や、海外からの取得方法を理解しておく必要があります。特に在外公館で取得できる証明書類の活用が重要です。

国外在住者に必要なおもな書類と取得方法は以下のとおりです。

- 国外在住者には実印が必要か?

- 住所証明書は何を準備したらよい?

- 戸籍謄本や遺産分割協議書など、その他の重要書類と集め方

ここでは、国外在住者に必要な書類とその取得方法について解説します。

相続する国外在住者には実印が必要か?

日本では遺産分割協議書などに実印と印鑑証明書が一般的ですが、海外在住で日本の住民登録がない方は印鑑登録ができず、実印も印鑑証明書も発行されません。

この場合、実印の代わりに「サイン(署名)」を用い、そのサインが本人のものであることを証明する「サイン証明書(署名証明書)」を、居住地の日本の在外公館(大使館や総領事館)で取得します。原則本人が出頭し、領事の面前で署名します。

住所証明書は何を準備したらよい?

不動産の相続登記などでは、相続人の現住所を証明する書類が必要です。日本の住民票がない海外在住者は、「在留証明書」をサイン証明書と同様に在外公館で取得します。これは、申請者が海外のどこに住所を有しているかを証明するものです。

戸籍謄本や遺産分割協議書など、その他の重要書類と集め方

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

相続人確定に必須。被相続人の最後の本籍地の役所で取得。海外からは親族や専門家に代理取得を依頼。 - 相続人全員の戸籍謄本(抄本)

各相続人の本籍地の役所で取得。 - 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

登記名義人と被相続人の同一性証明などに使用。 - 固定資産評価証明書または名寄帳

相続不動産の評価額確認のため。不動産所在地の役所等で取得。 - 遺産分割協議書

相続人全員が合意した内容を書面化。海外在住者はサインとサイン証明書、国内在住者は実印と印鑑証明書を添付。

これらの書類収集は時間がかかるため、早めの準備が大切です。

相続人が複数いる場合、「遺産分割協議」で財産の分け方を決め、合意後に不動産の名義変更「相続登記」を行います。

相続人が複数いる場合、遺産の分け方を協議し合意する「遺産分割協議」が必要です。合意後には、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行う必要があり、特に海外在住者には円滑に進めるための工夫が求められます。

遺産分割協議から相続登記までの流れは以下のとおりです。

- 海外からでもスムーズに進める遺産分割協議のコツ

- 国外在住者が遺産分割協議書を作成する際の注意点

- 相続登記(不動産の名義変更)の手順と司法書士への依頼

ここでは、遺産分割協議と相続登記の進め方について解説します。

海外からでもスムーズに進める遺産分割協議のコツ

海外在住者が参加する遺産分割協議を円滑に進めるには工夫が必要です。

- 情報収集と事前準備

相続財産、評価額、他の相続人の意向を把握し、自分の考えを整理します。 - コミュニケーション手段の確立

ビデオ会議システムやメール、チャットを活用し、時差を考慮して定期的に話し合います。 - 一時帰国の検討

重要な局面では、一時帰国して直接協議することも有効です。 - 代理人の活用(弁護士など)

交渉に不安がある場合や意見がまとまらない場合は、弁護士に代理を依頼することも検討します。 - 譲り合いの精神

円満解決のため、お互いの立場を尊重し、譲歩も必要です。

国外在住者が遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。海外在住者は以下の点に注意しましょう。

- 署名とサイン証明書の添付

自筆で署名し、サイン証明書を添付します。 - 書式と記載内容の正確性

誰がどの財産を相続するか具体的に記載。相続人全員の氏名、現住所(海外在住者は海外の住所)も正確に。 - 複数部作成と保管

相続人全員が1通ずつ保管できるよう複数部作成します。 - 専門家によるチェック

内容に不備がないよう、司法書士などの専門家に作成依頼またはチェックを依頼することをおすすめします。

相続登記(不動産の名義変更)の手順と司法書士への依頼

遺産分割協議書に基づき、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」を不動産所在地の法務局に申請します。相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。

おもな手順

- 必要書類収集(戸籍謄本類、住民票の写し/在留証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、登記申請書等)

- 登記申請書の作成

- 登録免許税の納付(固定資産税評価額×原則0.4%)

- 法務局への申請

- 登記完了・登記識別情報通知書の受領

相続登記は専門知識が必要で煩雑なため、特に海外在住の場合は司法書士への依頼が確実です。手続き代行、正確性の担保、時間と手間の削減といったメリットがあります。

参照:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)|法務省

相続した不動産は、維持・活用・売却など複数の選択肢があり、それぞれに必要な手続きや税務対応があります。海外在住者にとっては、距離の壁を考慮した対応や信頼できる代理人の選定が重要です。

不動産の取り扱いに関するおもな選択肢とポイントは以下のとおりです。

- 相続不動産を維持管理する場合の注意点

- 日本の不動産を賃貸に出す際の手続きと税金

- 不動産を売却する場合の流れと海外送金のポイント

ここでは、不動産の管理・活用・売却について解説します。

相続不動産を維持管理する場合の注意点

海外にいながら日本の不動産を所有し続ける場合、適切な管理が重要です。

- 固定資産税・都市計画税の支払い

毎年課税されます。支払い遅延に注意。 - 火災保険・地震保険の加入・継続

万が一に備え、保険は必須です。 - 定期的な状況確認とメンテナンス

空き家状態が続くと劣化が進むため、日本の親族や空き家管理サービスに依頼し、定期的な見回りや換気を行います。 - 近隣住民との関係

可能であれば連絡先を伝え、協力をお願いしておくと安心です。

管理を怠ると、不動産の価値が下がるだけでなく、特定空き家等に指定されて固定資産税の優遇が受けられなくなったり、最悪の場合は行政代執行による解体費用を請求されたりするリスクもあります。

参照:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省

参照:固定資産税|総務省

日本の不動産を賃貸に出す際の手続きと税金

相続不動産を賃貸に出すのも有効な活用法です。

- 不動産管理会社への委託

海外在住の場合、入居者募集から家賃集金、クレーム対応まで管理会社に委託するのが一般的です。 - 賃貸借契約の締結

入居者と契約を結びます。 - 家賃収入と確定申告

日本国内の不動産からの賃料収入は日本の所得税対象となり、海外在住でも日本で確定申告が必要です。納税管理人が代行できます。 - 経費の計上

固定資産税、管理費、修繕費などは経費計上できます。

賃貸に出すことで安定した収入が期待できますが、空室リスクや入居者トラブル、修繕費用の発生なども考慮に入れるようにしましょう。

不動産を売却する場合の流れと海外送金のポイント

利用予定がない、管理が難しい、現金化したい場合は売却も選択肢です。

- 不動産会社への売却査定・媒介契約

複数の会社に査定を依頼し、信頼できる会社と契約します。 - 売却活動・交渉

不動産会社が購入希望者を探し、条件交渉を行います。 - 売買契約の締結

条件合意後、買主と契約。海外在住者はサイン証明書を添付。 - 決済・物件引き渡し

残代金受領と同時に物件を引き渡し、所有権移転登記を行います。 - 譲渡所得税の申告・納税

売却益が出た場合、日本で譲渡所得税の確定申告が必要です。 - 売却代金の海外送金

日本の金融機関から手続き。送金額や国によっては目的確認が入ることがあります。

不動産売却は大きな取引なので、信頼できる不動産会社や専門家と連携しましょう。

参照:No.3202譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁

海外在住者が相続手続きを進めるには、日本国内での対応が必要になる場面も多く、専門家や制度のサポートを受けることでスムーズに進められます。的確な判断と早めの相談が、トラブル回避のカギとなります。

相談やサポート体制に関するおもな内容は以下のとおりです。

- 司法書士などの専門家への相談のタイミング

- 「納税管理人」とは?

- 国外からの相続放棄の手続き

ここでは、相談先や連絡手段について解説します。

司法書士などの専門家への相談のタイミング

手続きの進め方が分からない、日本での手続きが困難、相続人間で意見がまとまらない、相続税申告が必要、相続放棄を検討している、といった場合は早めに専門家に相談しましょう。

- 手続きの進め方が全く分からない

全体像の把握から具体的な手順まで、アドバイスを受けられます。 - 海外在住で日本での手続きが物理的に困難

書類収集や申請手続きの代行を依頼できます。 - 相続人が複数いて意見がまとまらない

弁護士が遺産分割協議の代理人となることで、円満な解決を目指せます。 - 相続財産に不動産や多額の預貯金がある

相続登記や相続税申告が必要になる可能性が高いため、司法書士や税理士のサポートが有効です。 - 遺言書が見つかった

遺言書の検認手続きや遺言執行について、弁護士や司法書士に相談できます。 - 相続放棄を検討している

期限内に適切な手続きを行うため、弁護士や司法書士に相談しましょう。

まずは司法書士や税理士に相談し、必要に応じて弁護士を紹介してもらうという流れも一般的です。

「納税管理人」とは?

海外に居住している相続人が日本の不動産を相続した場合、相続税の申告・納税や、その後の固定資産税の納税義務が生じることがあります。

このような場合、原則として日本国内に納税管理人を選任し、所管の税務署や市区町村役場への届け出が必要です。

司法書士は相続登記をはじめとする相続手続き全般の専門家であり、納税管理人の選任が必要な状況や、その手続きの流れについてアドバイスを行うことができます。

相続手続き全体のご相談の中で、納税管理人の選任が必要になった場合、司法書士にご相談いただくことも可能です。

国外からの相続放棄の手続き

相続財産に借金が多い場合などは「相続放棄」を検討できます。これはプラスもマイナスも一切の財産を相続しないことです。

期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。海外在住で書類準備に時間がかかる場合は期間伸長の申立ても可能です。

手続きは、相続放棄申述書や戸籍謄本などを家庭裁判所に提出します。一度受理されると原則撤回できません。相続財産の一部処分で放棄できなくなるため注意が必要です。

期限が厳格で書類作成も正確性が求められるため、弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

海外にお住まいの方が日本の不動産を相続される際には、国内での手続きとは異なる多くの課題に直面することがあります。書類の取得方法、サイン証明書の準備、国際的な税務の取り扱い、他の相続人とのコミュニケーション、そして物理的な距離や時差など、乗り越えるべきハードルは決して少なくありません。

これらの複雑な手続きをすべてご自身で、しかも海外から進めるのは大変な労力と時間を要します。また、誤った情報に基づいて手続きを進めてしまうと、後々予期せぬトラブルに発展したり、余計な税金を支払うことになったりするリスクも否定できません。

確かに、相続手続きは戸籍謄本の収集から始まり、遺産分割協議、不動産の相続登記、そして場合によっては相続税の申告・納税に至るまで、多くの段階を踏む必要があります。特に国際相続が絡む場合は、法律の解釈や税務の取り扱いが一層複雑になることも少なくありません。これら全てに個人で的確に対応するには、専門的な知識と多大な労力が必要となるのが現実です。

もし手続きの進め方やご自身での対応に不安を感じたら、決して一人で悩まず、相続問題に精通した専門家にご相談ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

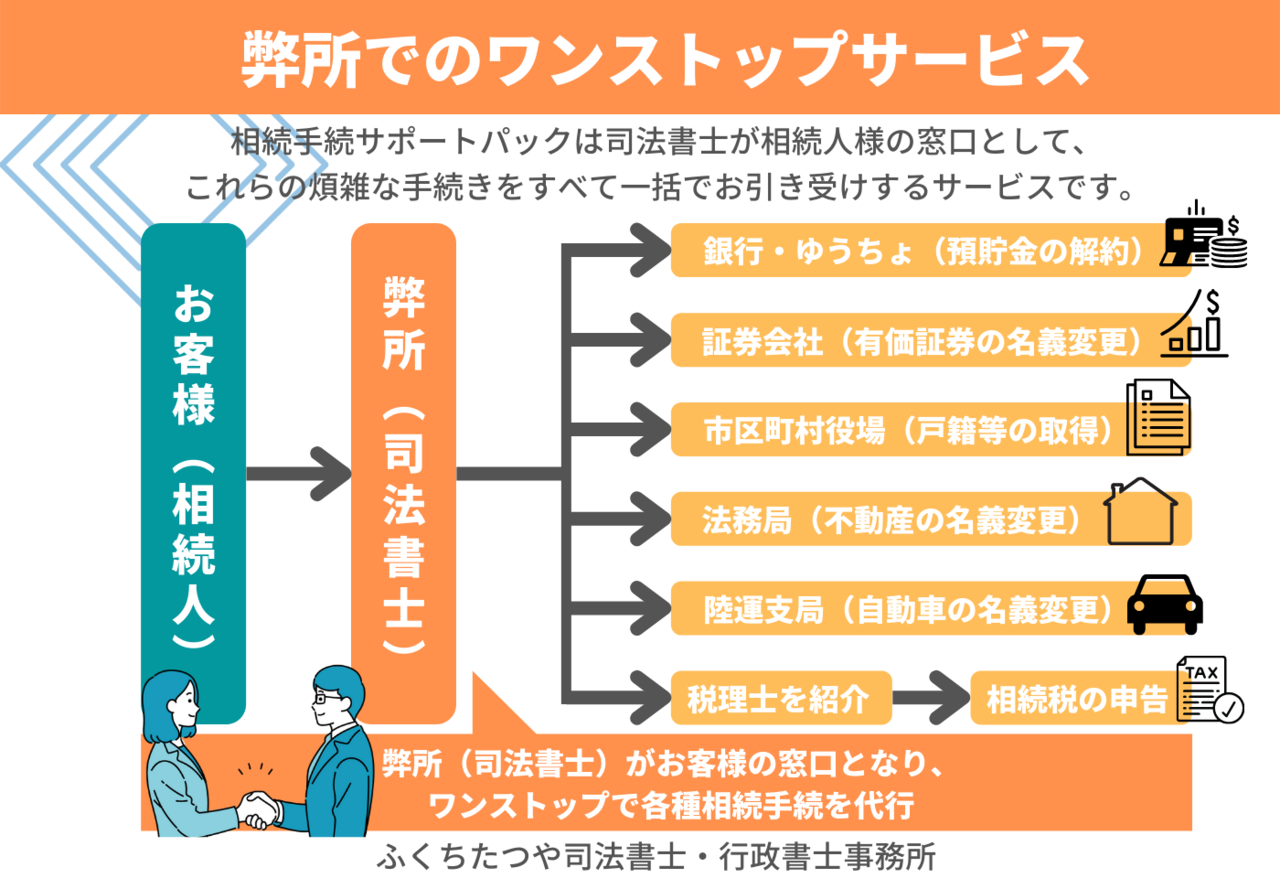

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。