運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

遺産分割協議書の書き方完全ガイド 初めてでも作成できるように解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

遺産相続は、人生で何度も経験するものではなく、多くの人にとって初めてであることが多いものです。

また、いざ親や配偶者が亡くなり、遺産を分ける必要が出てきたとき、「遺産分割協議書って本当に必要なの?」と疑問を抱くことも多いかもしれません。

特に、相続人が複数いる場合は、意見が対立してしまうこともあり、どうやって全員の合意を得ればよいのか悩んでいる方もおられるでしょう。

本記事では、遺産分割協議書の基本的な役割から、具体的な書き方、手続きの注意点まで詳しく解説しますので、ぜひ、最後までお読みください。

目次

まず以下のような遺産分割協議書の基本事項を確認しましょう。

- 遺産分割協議書の役割と重要性

- 遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース

- 遺産分割協議書がないと起こりうるトラブル

ここでは、遺産分割協議書の基本的な内容について解説します。

遺産分割協議書の役割と重要性

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合い、合意した内容を記した書面です。

遺産分割協議書を作成すれば、相続人それぞれの権利と義務が明確になり、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、不動産や預貯金の名義変更など、さまざまな相続手続きにおいても、この書類が必須となるケースが多いです。遺産分割協議書は、円滑な相続を実現するための基盤といえるでしょう。

例えば、遺産に不動産が含まれている場合、その不動産を誰が相続するか、あるいは売却してその代金をどのように分配するかを明確に定める必要があります。

この合意内容を遺産分割協議書に記すことで、後から「言った、言わない」といったトラブルの回避が期待できます。

また、金融機関での預金の解約や名義変更手続きにおいても、相続人であることを証明でき、スムーズな手続きが可能です。

遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース

遺産分割協議書を作成する必要があるケースは、主に以下の通りです。

- 遺言書がない場合

- 遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。たとえ法定相続分で遺産を分割する場合でも、後々のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。

- 遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。たとえ法定相続分で遺産を分割する場合でも、後々のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。

- 遺言書の内容が不十分な場合

- 遺言書があっても、記載内容が曖昧であったり、一部の遺産についてしか触れられていなかったりする場合は、遺産分割協議書を作成して不足部分を補う必要があります。

- 例えば、遺言書に「預貯金を長男に相続させる」とだけ記載されていて、具体的な口座番号や金額が明記されていない場合は、遺産分割協議で詳細を決定しなければなりません。

- 相続人全員が遺言書と異なる分割を希望する場合

- 遺言書の内容に全員が納得できない場合、改めて遺産分割協議を行い、その内容で遺産分割協議書の作成が可能です。ただし、遺留分を侵害するような分割は無効となるため、注意しましょう。

一方、遺産分割協議書が不要なケースは、以下の通りです。

- 相続人が1人のみである場合

- 相続人が1人しかいない場合は、遺産を全てその人が相続するため、分割協議は不要となり、遺産分割協議書も作成する必要はありません。

- 相続人が1人しかいない場合は、遺産を全てその人が相続するため、分割協議は不要となり、遺産分割協議書も作成する必要はありません。

- 遺言書があり、その内容通りに分割する場合

- 遺言書があり、かつ相続人全員がその内容に納得し、その通りに遺産を分割する場合は、遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議書がないと起こりうるトラブル

遺産分割協議書を作成せずに遺産相続を進めると、以下のようなトラブルの発生が懸念されます。

- 相続人間での紛争

- 遺産の分割方法や相続割合について、後から「言った、言わない」といった水掛け論になる可能性があります。

- 特に、不動産や高額な預貯金など、価値の高い遺産がある場合は、感情的な対立に発展し、長期間にわたる裁判に発展することも少なくありません。

- 相続手続きの遅延

- 不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きにおいて、遺産分割協議書がないと手続きを進めることができません。

- 金融機関によっては、遺言書がない場合、必ず遺産分割協議書を求められるケースもあります。円滑な手続きのためにも、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

- 税務上の不利益

- 相続税の申告において、遺産分割協議書は分割内容を証明する重要な書類です。遺産分割協議書がないと、税務署から分割内容について詳細な説明を求められたり、最悪の場合、不利な税務処理をされてしまう恐れがあります。

これらのトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書は必ず作成し、相続人全員が内容を理解した上で署名捺印するようにしましょう。

参照:民法907条|e-Gov法令検索

遺産分割協議書を正確に作成する前に、以下を確認して準備しましょう。

- 相続人を確定する

- 遺産を徹底的に調査する

- 相続人全員で話し合う

ここでは、遺産分割協議書作成のための準備について解説します。

相続人を確定する

遺産分割協議書を作成する前に、まずは誰に遺産を相続する権利があるのか、相続人の確定が必要です。

法定相続人には、配偶者、子、親、兄弟姉妹などが含まれており、それぞれ相続順位と相続分が定められています。

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)の取得が必要です。戸籍謄本を辿れば、婚姻や離婚、養子縁組の有無などを確認でき、法定相続人が特定されます。

また、相続人が既に亡くなっている場合、その子や孫が代襲相続人として相続権を持つケースもあります。代襲相続が発生している場合も、戸籍謄本を丁寧に確認し、漏れのないように相続人が確定されます。

遺産を徹底的に調査する

相続人を確定したら、次に被相続人が所有していた全ての遺産を調査し、リストアップする作業を行いましょう。遺産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。

以下は主な遺産調査の方法です。

自宅の捜索

被相続人の自宅を丁寧に捜索し、通帳、権利証、証券、契約書など、財産に関する書類を探します。固定資産税の納税通知書などからも、不動産の所有状況を把握できます。

金融機関への問い合わせ

被相続人が利用していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに問い合わせを行い、口座の有無や残高などを確認します。

役所への問い合わせ

市区町村役場で固定資産税の課税台帳や名寄帳を閲覧し、被相続人が所有していた不動産を確認できます。また、税務署で被相続人の所得税の申告内容を確認することも有効です。

遺産調査は、相続税の申告や遺産分割協議をスムーズに進める上で非常に重要な作業です。後から新たな遺産が見つかった場合、再度遺産分割協議を行う必要が出てくるため、可能な限り徹底的に調査しましょう。

参照:民法906条|e-Gov法令検索

相続人全員で話し合う

相続人と遺産が確定したら、いよいよ相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するか、あるいは売却してその代金をどのように分配するかなどを話し合って決定します。

遺産分割協議を行う際には、以下の点を考慮する必要があります。

法定相続分

民法で定められた相続分の割合を考慮しましょう。ただし、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能です。

各相続人の事情

各相続人の年齢、職業、健康状態、経済状況などを考慮し、それぞれのニーズに合わせた分割方法を検討する必要があります。例えば、介護をしていた相続人がいる場合は、その貢献度を考慮して相続分を調整することも可能でしょう。

相続税

遺産分割の方法によっては、相続税の負担額が大きく変わる可能性があります。特に、不動産の評価額や小規模宅地等の特例適用などは、遺産分割協議の内容によって影響を受けるため、事前に税理士に相談するなど、税務面についても十分に検討することが重要です。

遺産分割協議は、相続人同士の関係性に大きく影響する重要なプロセスです。感情的な対立を避けるためにも、冷静に話し合い、全員が納得できる合意形成を目指しましょう。

遺産分割協議書を正しく作成するために、以下の項目や注意点などを確認しましょう。

- 遺産分割協議書の必須項目

- 不動産、預貯金、株式など、遺産の種類別の書き方

- 作成例でさらに理解を深める

ここでは、遺産分割協議書の書き方を具体的に解説します。

遺産分割協議書の必須項目

遺産分割協議書には、以下の項目を必ず記載する必要があります。

- タイトル

- 文書の中央上部に「遺産分割協議書」と記載しましょう。

- 被相続人の情報

- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所を記載します。戸籍謄本や除票を参考にして、正確に記入してください。

- 相続人の情報

- 相続人全員の氏名、住所、生年月日を記載します。相続人であることを証明するために、戸籍謄本を添付するのも有効です。

- 遺産の分割内容

- 各相続人がどの遺産を相続するかを具体的に記載します。不動産の場合は、登記事項証明書の内容を正確に転記し、預貯金については金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを詳細に記載しましょう。

- 作成年月日

- 遺産分割協議が成立した日付を明記してください。

- 相続人全員の署名捺印

- 相続人全員が署名し、実印を押印することが重要です。また、実印の印鑑証明書を添付することも忘れないでください。

不動産、預貯金、株式など、遺産の種類別の書き方

ここでは、代表的な遺産の種類別にその書き方を解説します。

不動産

不動産の場合、登記事項証明書に記載されている内容をそのまま転記しましょう。特に、土地の所在や地番、建物の家屋番号などには誤字や脱字がないよう、注意深く確認する必要があります。

また、マンションの場合は、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」に分けて記載する点にも注意しましょう。

預貯金

預貯金の場合、金融機関名、支店名、口座種別(普通預金、定期預金など)、口座番号、口座名義を明記します。

残高は記載しなくても問題ありませんが、被相続人が複数の口座を持っている場合は、それぞれの口座について漏れなく記載するように努めてください。

株式

株式については、証券会社名、支店名、口座番号、口座名義、銘柄名、株式数を詳しく記載します。

上場株式の場合は、証券会社から発行される取引報告書などを参考に記入するのが良いでしょう。非上場株式の場合には、会社から発行される株主名簿を用いましょう。

株式については、証券会社名、支店名、口座番号、口座名義、銘柄名、株式数を詳しく記載します。

上場株式の場合は、証券会社から発行される取引報告書などを参考に記入するのが良いでしょう。非上場株式の場合には、会社から発行される株主名簿を用いましょう。

これ以外にも、自動車や貴金属、美術品などの遺産が存在しますが、どのような遺産であっても、特定できる情報を正確に記載するようにしてください。

作成例でさらに理解を深める

ここでは、遺産分割協議書の具体的な作成例を紹介します。

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)

死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

相続人

山田花子(妻) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

山田一郎(長男) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

上記の相続人は、被相続人山田太郎の遺産について、協議の結果、下記のとおり分割することに合意しました。

相続人山田花子は、以下の遺産を取得する。

現金 1,000万円

預貯金 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇

相続人山田一郎は、以下の遺産を取得する。

不動産 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

自動車 メーカー名〇〇 車種〇〇 車体番号〇〇〇〇〇〇〇〇

以上のとおり、相続人全員の合意により遺産分割協議が成立しましたので、本協議書を2通作成し、各人1通ずつ保有することとします。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

相続人 山田花子 ㊞

相続人 山田一郎 ㊞

上記の例はあくまで参考用です。実際の遺産分割協議書の内容は、相続人や遺産の種類、分割方法によって異なるため、必須項目を参考にしながら、具体的な状況に合わせて書き加えてください。

作成時には、以下の点にもご留意ください。

- 相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必須

- 誤字脱字、記載漏れに注意

- 正確な金額と財産の記載方法

ここでは、遺産分割協議書作成の注意点について解説します。

相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必須

遺産分割協議書は、相続人全員の同意に基づいて作成されるため、全員が内容に合意していることを確認するために、署名と実印の押印が必須です。

実印は、市区町村役場で印鑑登録を行った印鑑であり、遺産分割協議書に押印されたものと同一であることを証明するために、印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを用いるようにしましょう。

誤字脱字、記載漏れに注意

遺産分割協議書を作成する際は、誤字脱字や記載漏れがないように細心の注意を払いましょう。特に、被相続人や相続人の氏名、住所、生年月日などは、戸籍謄本と照合しながら正確に記入してください。

また、不動産や預貯金の情報についても、登記事項証明書や通帳などを参考に、誤りがないか丁寧に確認しましょう。

もし誤字脱字や記載漏れがあれば、遺産分割協議書の法的効力が失われることもありますし、相続手続きがスムーズに進まない可能性もあります。

そのため、遺産分割協議書を作成した際には、必ず複数人で内容を確認し、誤りがないかをしっかりチェックすることをお勧めします。

正確な金額と財産の記載方法

遺産分割協議書には、遺産の金額や財産をできる限り正確な記載が必要です。

不動産や預貯金の金額が明確な場合は、その金額を詳細に記載しましょう。もし金額が不明な場合でも、「〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇の全額」など、具体的に特定できる形で記載するのが良いでしょう。

財産を記載する際は、あいまいな表現を避け、具体的な名称や型番などを明確に示しましょう。例えば、「自動車」と書くだけでなく、「メーカー名+車種 車体番号〇〇〇〇〇〇〇〇」と記載し、どの車両を指しているのかを確実に識別できるようにします。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

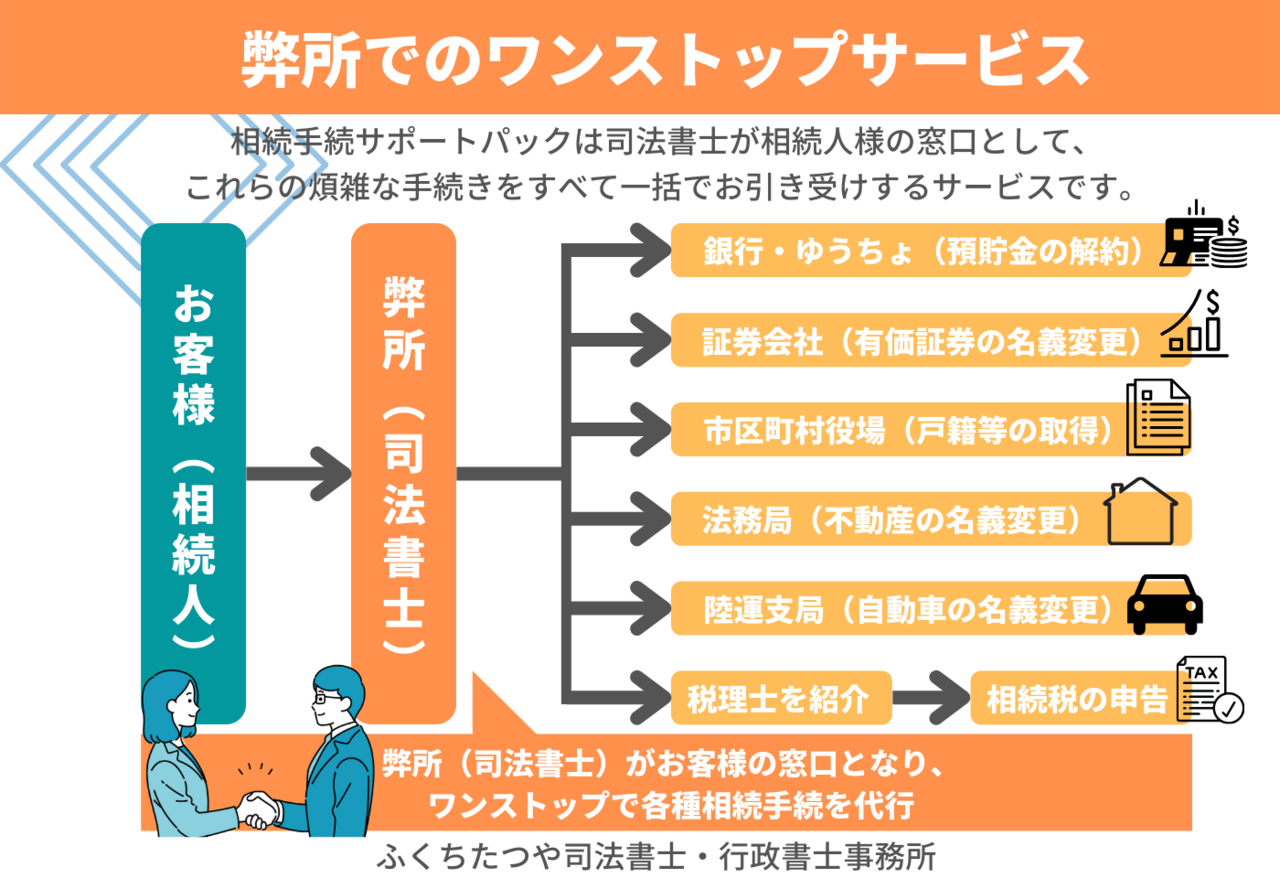

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。