運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすれば良い?

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

大切なご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが遺産相続の手続きです。中でも、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」は、時に意見が対立し、なかなかまとまらないケースも少なくありません。

「他の相続人と話が平行線で進まない…」

「いつまでも協議が終わらないと、何かペナルティがあるのでは?」

「このまま放置したら、どうなってしまうのだろう?」

このような不安や疑問を抱えながら、この記事にたどり着いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、遺産分割協議がまとまらない場合に考えられるリスクから、当事者間でできること、そして法的な解決手段である「調停」「審判」まで、具体的な方法を分かりやすく解説します。

目次

遺産分割協議がスムーズに進まず、ついつい先延ばしにしてしまいがちですが、協議がまとまらない状態を放置することには、以下のようなデメリットが潜んでいます。

- 相続税申告への影響

- 不動産登記義務化の問題

- 預貯金凍結と解約不能

- 権利関係の複雑化

- 消滅時効(10年ルール)

ここでは、主なリスクを5つご紹介します。

相続税申告への影響

相続税には、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という申告・納付期限があります。遺産分割協議がこの期限までにまとまらない場合でも、原則として法定相続分に基づいて、各相続人が申告・納税を行わなければなりません。

もし期限までに申告・納付をしないと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。

さらに重要なのが、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税額を大幅に軽減できる特例の適用です。これらの特例は、原則として遺産分割が確定していることが適用要件となります。

協議がまとまらず未分割のまま申告する場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後日分割が成立した際に特例の適用を受けることができますが、手続きが煩雑になったり、最終的に分割がまとまらず特例が使えなかったりするリスクも考えられます。

不動産登記義務化の問題

これまで任意だった不動産の相続登記(名義変更)が、2024年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく登記申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議がまとまらなければ、誰がどの不動産を相続するかが決まらないため、原則として相続登記を行うことができません。「相続人申告登記」という簡易的な手続きで義務を履行する方法もありますが、これはあくまで暫定的な措置であり、最終的な解決には遺産分割協議の成立が必要です。

登記をしないまま放置すると、いざ不動産を売却したい、あるいは担保に入れて融資を受けたいと思っても手続きができず、将来的に大きな支障となる可能性があります。

預貯金凍結と解約不能

被相続人(亡くなった方)名義の預貯金口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。凍結された口座から預金を引き出すには、原則として相続人全員の同意と実印、印鑑証明書などが記載された遺産分割協議書、または遺言書、調停調書などが必要です。

協議がまとまらなければ、これらの書類を用意できず、預貯金は凍結されたままになってしまいます。葬儀費用や当面の生活費に充てたい場合でも、簡単に引き出すことができません。(※一定額までは仮払い制度がありますが、全額ではありません。)

権利関係の複雑化

遺産分割協議がまとまらないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまうと、その相続人の相続人(例えば、配偶者や子)が新たに遺産分割協議に参加することになります(数次相続)。

これにより、相続人の数がネズミ算式に増え、関係性も疎遠な人が加わることで、話し合いはさらに困難を極めることになります。時間が経てば経つほど、権利関係は複雑化し、解決が遠のいてしまうのです。

消滅時効(10年ルール)

「遺産分割請求権」自体には、明確な時効期間はありません。しかし、民法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として法定相続分または指定相続分で遺産を分けることになり、個別の事情(寄与分や特別受益など)を考慮した分割が主張しにくくなる可能性があります。

つまり、10年という期間は、具体的な事情に応じた柔軟な遺産分割を行うための、事実上のタイムリミットと捉えることができます。「いつかは解決するだろう」と放置していると、本来主張できたはずの権利が失われる可能性もあるのです。

このように、遺産分割協議を放置することには多くのリスクが伴います。問題を先送りにせず、早期解決に向けて動き出すことが重要です。

法的な手続きに進む前に、まずは当事者である相続人間での話し合い(遺産分割協議)によって解決できないか、以下の点に注意して試みてみましょう。

- まとまらない原因の特定

- 冷静な話し合いのコツ

- 第三者の仲介利用

- 協議の限界と見極め

ここでは、協議を進める上でのポイントをご紹介します。

まとまらない原因の特定

なぜ協議がまとまらないのか、その根本的な原因を探ることが第一歩です。

- 感情的な対立

相続人間の不信感、過去の確執、親の介護負担の偏りなどが原因で、冷静な話し合いができない。 - 情報の不透明性

遺産の全体像(特に預貯金など)が開示されず、疑心暗鬼になっている。 - 評価額の不一致

不動産など、分けにくい財産の評価額について意見が合わない。 - 特定の相続人の固執

法定相続分以上の権利を主張したり、特定の財産に固執したりする相続人がいる。 - 寄与分・特別受益の主張

親の介護に貢献した分(寄与分)や、生前贈与を受けた分(特別受益)を考慮すべきかで揉めている。 - 連絡が取れない・非協力

一部の相続人が話し合いに応じない、連絡がつかない。

原因を特定することで、取るべきアプローチが見えてきます。感情的な問題であれば、冷静になる時間をおいたり、第三者を交えたりすることが有効かもしれません。情報の不透明性が原因であれば、財産目録の作成と開示を求めることが先決です。

冷静な話し合いのコツ

感情的になりやすい遺産分割協議を円滑に進めるためには、いくつかのコツがあります。

- 全員参加

一人でも欠けると協議は成立しません。遠方に住む相続人には、電話やオンライン会議などを活用しましょう。 - 資料の準備

遺産目録、不動産の評価資料、戸籍謄本など、客観的な資料を事前に準備し、共有します。 - 明確な議題設定

その日の話し合いで何を決めるのか、事前に議題を明確にしておきます。 - 傾聴と尊重

自分の意見を主張するだけでなく、他の相続人の意見にも耳を傾け、相手の立場や気持ちを尊重する姿勢が大切です。 - 記録の作成

話し合った内容や決定事項は、議事録として記録に残しておきましょう。認識のずれを防ぎます。 - 時間制限

長時間話し込んでも、疲れて感情的になりがちです。時間を区切って休憩を挟むなど、工夫しましょう。

第三者の仲介利用

当事者だけでは感情的になってしまい、話し合いが進まない場合、信頼できる中立的な第三者に間に入ってもらうのも有効な手段です。

- 親族

相続人ではない、公平な立場の親族に調整役をお願いする。 - 知人・友人

相続人全員が信頼できる共通の知人など。 - 専門家

法律の専門家である司法書士などに、話し合いの仲介やアドバイスを依頼する。(※ただし、特定の相続人の代理人としてではなく、あくまで中立的な立場での関与を依頼する場合)

第三者が入ることで、冷静さを保ちやすくなり、客観的な視点から議論を進められる可能性があります。

協議の限界と見極め

当事者間で努力を続けても、以下のような状況が見られる場合は、残念ながら協議による解決は難しいかもしれません。法的な手続きへの移行を検討すべきタイミングと言えます。

- 何度話し合っても平行線で、進展が見られない

- 特定の相続人が感情的になり、話し合いにならない

- そもそも話し合いに応じてくれない相続人がいる

- 遺産の使い込みなど、法的な問題が絡んでいる

- 相続税の申告期限が迫っている

無理に協議を続けて時間だけが過ぎていくよりも、次のステップに進む勇気も必要です。

当事者間の話し合いで解決が見込めない場合、家庭裁判所を利用した法的な手続きに進むことになります。主な手続きは「遺産分割調停」と「遺産分割審判」の2つです。

調停と審判の違い

遺産分割調停

家庭裁判所の調停委員(通常は男女各1名)が間に入り、相続人間の話し合いを仲立ちして、合意による解決を目指す手続きです。

あくまで合意が前提であり、裁判所が強制的に分割方法を決めるわけではありません。

非公開で行われ、比較的柔軟な解決が期待できます。

遺産分割審判

調停で合意に至らなかった場合(調停不成立)などに移行する手続きです。

各相続人の主張や提出された資料に基づき、裁判官(家事審判官)が、法律に則って最終的な分割方法を決定(審判)します。

いわば、裁判所による判断が下される手続きです。

法的手続きへの移行判断

どのタイミングで調停を申し立てるべきか、迷う方もいるでしょう。以下のような状況が一つの目安となります。

- 当事者間の話し合いが完全に行き詰まった

- 特定の相続人が全く話し合いに応じない

- 相手方の主張が法外で、歩み寄る気配がない

- 早急に遺産分割を確定させる必要がある(相続税申告期限、不動産売却など)

ただし、調停や審判には時間も費用もかかります。本当に法的手続きに進むべきか、そのメリット・デメリットをよく考え、可能であれば一度専門家に相談してみることをお勧めします。

全体の流れと期間目安

- 遺産分割調停の申立て

家庭裁判所に必要書類を提出します。 - 調停期日の開催

申立てから約1~2ヶ月後に第1回期日が開かれます。その後、月1回程度のペースで期日が開かれ、話し合いが進められます。 - 調停成立 or 不成立

成立:合意内容が調停調書にまとめられ、確定判決と同じ効力を持ちます。

不成立:合意に至らない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。 - 遺産分割審判

裁判官が双方の主張や証拠を検討し、審判を下します。 - 審判確定

審判内容に不服がなければ確定します。不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告ができます。

期間の目安

| 調停 | 半年~1年程度かかるケースが多い 複雑な事案ではそれ以上かかることもある |

| 審判 | さらに半年~1年以上かかることも珍しくない |

家庭裁判所で行う遺産分割調停は、相続人同士で遺産分割の合意が得られない場合に、公的な第三者を介して話し合いを行う手続きです。

調停における主要な流れは以下のとおりです。

- 調停申立ての手順

- 調停期日の流れ

- 調停委員の役割

- 調停の費用概算

- 調停不成立後の選択肢

ここでは、遺産分割調停について解説します。

調停申立ての手順

- 申立先

相手方(他の相続人)のうちの一人の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所 - 申立人

相続人のうち一人または複数人 - 必要書類

- 遺産分割調停申立書(裁判所のウェブサイトなどで入手可能)

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本、住民票

- 遺産目録(不動産、預貯金、有価証券など)

- 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書

- 預貯金通帳のコピーや残高証明書 など

- ※事案によって必要な書類は異なります。事前に裁判所に確認しましょう。

- 費用

- 収入印紙:被相続人1人につき1,200円

- 連絡用の郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なる)

書類を揃えて裁判所に提出し、受理されると、相手方に申立書の副本と期日呼出状が送付されます。

参照:遺産分割調停|裁判所

調停期日の流れ

調停期日は、通常、以下のように進められます。

- 待合室

申立人と相手方は、別々の待合室で待機します。顔を合わせる必要はありません。 - 調停室への呼び出し

調停委員が、まず申立人、次に相手方、というように交互に調停室に呼び出し、個別に事情や意見を聞き取ります。 - 調停委員による調整

調停委員は、双方の話を聞いた上で、法律的な観点や公平性を踏まえ、解決案を提示したり、譲歩を促したりしながら、合意形成に向けて調整を図ります。 - 期日の終了

その日の話し合いで合意に至らない場合は、次回の期日が指定されます。

期日は通常1回あたり2時間程度で、月1回程度のペースで開催されます。

参照:調停手続一般|裁判所

調停委員の役割

調停委員は、裁判官(家事調停官)1名と、民間から選ばれた調停委員(通常、弁護士や有識者など)2名で構成されることが多いです。

彼らは、中立・公平な立場で、

- 当事者の話を丁寧に聞く

- 争点を整理する

- 法律的な情報や見通しを提供する

- お互いが納得できる解決策を探る手助けをする

という役割を担います。強制的に何かを決める権限はありませんが、専門的な知識と経験に基づき、円満な解決に向けて尽力してくれます。

調停の費用概算

調停自体の申立て費用は前述の通り比較的安価(収入印紙1,200円+郵便切手代)です。

ただし、以下のような費用が別途かかる場合があります。

- 必要書類の取得費用

戸籍謄本や不動産関係書類などの取得実費 - 鑑定費用

不動産などの評価で争いがあり、鑑定が必要な場合の費用(数十万円かかることも) - 弁護士費用

弁護士に依頼する場合の着手金、報酬金、日当、実費など

費用体系は事務所によって異なりますが、一般的に着手金で数十万円、報酬金は得られた経済的利益の〇%といった形が多いです。

弁護士費用が最も大きな割合を占める可能性があります。依頼する際は、事前に費用体系をよく確認しましょう。

参照:遺産分割調停|裁判所

調停不成立後の選択肢

調停で話し合いを重ねても、どうしても合意に至らない場合は、「調停不成立」となります。

調停が不成立になった場合、特別な手続きをしなくても、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。改めて審判を申し立てる必要はありません。

家庭裁判所での遺産分割調停が不成立となった場合、当事者間の合意による解決は困難と判断され、自動的に遺産分割審判へと移行します。

遺産分割審判の基本的な構成は以下のとおりです。

- 審判への移行条件

- 審判手続きの流れ

- 裁判所の判断基準

- 審判の費用概算

- 審判結果への不服申立て

ここでは、遺産分割審判について解説します。

審判への移行条件

遺産分割調停が「不成立」となった場合に、自動的に審判手続きが開始されます。当事者が改めて審判を申し立てる必要はありません。

審判手続きの流れ

審判は、調停とは異なり、話し合いではなく、裁判官が法に基づいて判断を下す手続きです。

- 主張・立証

各相続人は、自分の希望する分割方法やその根拠について、書面(主張書面)や証拠資料を提出します。

必要に応じて、審問期日(裁判官が直接話を聞く期日)が開かれることもあります。 - 裁判所の調査

裁判官は、提出された主張や証拠、必要に応じて職権で行った調査(鑑定など)に基づき、事実認定を行います。 - 審判

裁判官が、諸般の事情を考慮し、最も公平妥当と判断する遺産の分割方法を決定し、「審判」として告知します。

審判手続きは、調停よりも形式的で、書面での主張・立証が中心となります。

裁判所の判断基準

裁判所(家事審判官)は、審判を下すにあたり、以下の点を考慮します。

- 民法の規定

法定相続分、特別受益、寄与分などを考慮 - 遺産の種類・性質

不動産か現金か、事業用資産かなど - 各相続人の状況

年齢、職業、心身の状態、生活状況など - これまでの経緯

被相続人との関係、介護への貢献度など - 公平性

相続人間の実質的な公平が保たれるか

これらの要素を総合的に判断し、具体的な分割方法(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割など)を決定します。必ずしも法定相続分通りになるとは限りません。

審判の費用概算

審判手続き自体に追加でかかる申立て費用はありません(調停から自動移行のため)。

ただし、調停と同様に、

- 鑑定費用

不動産等の鑑定が必要な場合の費用 - 弁護士費用

弁護士に依頼している場合の追加費用

(審判移行に伴う着手金や、審判での活動に対する報酬など)

が発生する可能性があります。特に審判では、より専門的な主張・立証が求められるため、弁護士のサポートが重要になるケースが多いでしょう。

審判結果への不服申立て

家庭裁判所の審判内容に不服がある場合、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内であれば、高等裁判所に対して「即時抗告」という不服申し立てを行うことができます。

期限が非常に短いため、不服申し立てを検討する場合は、速やかに専門家に相談する必要があります。高等裁判所での判断(決定)にも不服がある場合は、さらに最高裁判所に特別抗告や許可抗告を行う道がありますが、認められるケースは限定的です。

ここまで、遺産分割協議がまとまらない場合のリスクから、法的手続き(調停・審判)まで解説してきました。ご覧いただいたように、協議がこじれると解決までの道のりは複雑になりがちです。

もし、相続人間の話し合いが行き詰まったり、法的な手続きを考えたりしている状況であれば、一人で抱え込まず、早期に専門家へ相談することをお勧めします。

もちろん、相談には費用がかかりますが、初回相談は無料または比較的安価で行っている事務所も多くあります。まずは相談してみることで、問題解決への具体的な道筋が見え、精神的な負担も大きく軽減されるはずです。

遺産分割は、感情的な対立も絡み、一筋縄ではいかないことが多い問題です。しかし、正しい知識を身につけ、適切なタイミングで専門家の力を借りることで、必ず解決への道は開けます。遺産分割協議がまとまらない場合は、ぜひ、ご相談ください。

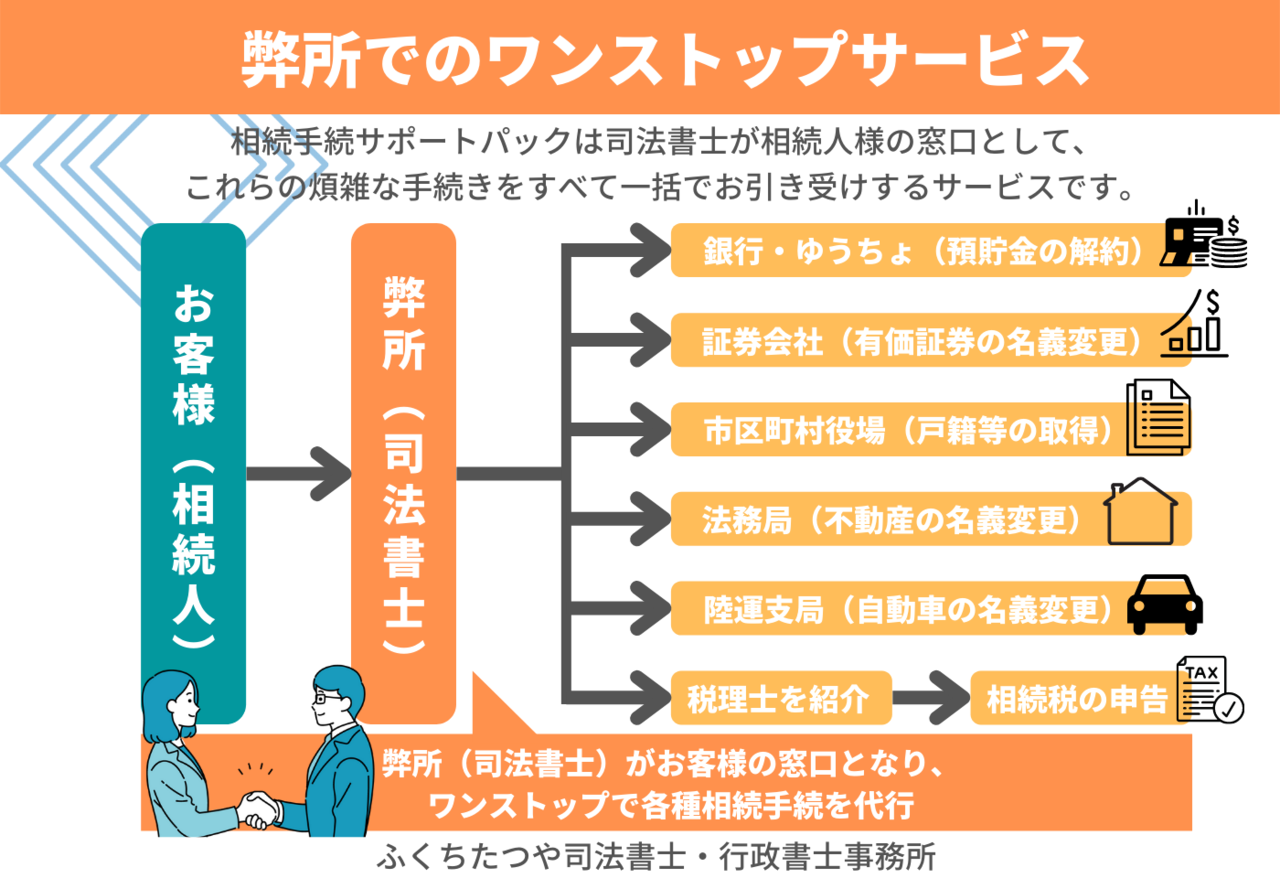

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。