運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

不動産を共有することによる

メリット・デメリット

この記事を読んでわかること

- 不動産を共有する主なメリット

- 共有名義による代表的なデメリット

- 売却や管理時に起こりやすいトラブル事例

- 相続で共有するときの注意点

- 共有を避けるための事前対策や工夫

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

親からの相続で不動産を引き継ぐ際、「兄弟姉妹で共有名義にする」という選択肢がよく検討されます。

「法定相続分どおりに共有すれば、公平で揉め事も起きないだろう」

「とりあえず共有にしておけば、後からどうするか決められる」

このように、相続における共有名義は、一見すると最も円満で簡単な解決策に思えるかもしれません。

しかし、その「とりあえず共有」という安易な選択が、将来、家族間の深刻なトラブルにつながる火種になることをご存知でしょうか?

本記事では、不動産の共有を検討している方、すでに共有状態で悩んでいる方のために、メリット・デメリットの全貌から、後悔しないための具体的な選択肢、そしてトラブルの解決策まで、専門的な知識を分かりやすく解説します。

目次

「共有名義」や「共有持分」といった言葉はあまりなじみがないかもしれませんが、基本を押さえるだけで仕組みがぐっと分かりやすくなります。

ここでは、以下の点を具体的に掘り下げていきます。

- 1つの不動産を複数人で所有する「共有状態」

- 権利の割合を示す「共有持分」について

- 相続で共有名義になるケースとは

- 単独名義との決定的な違いは「自由度の低さ」

それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

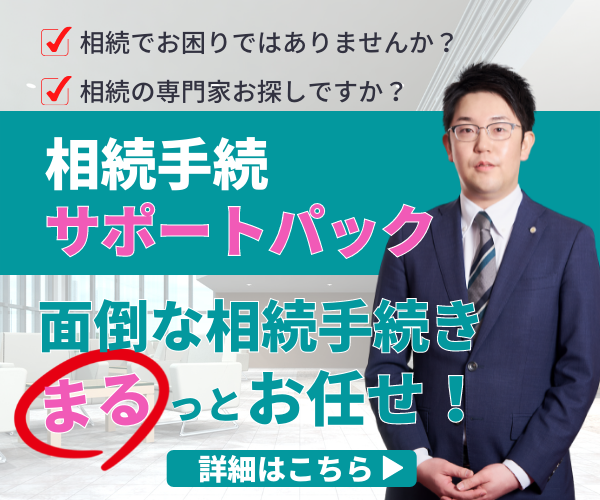

1つの不動産を複数人で所有する「共有状態」

不動産の「共有」とは、その名の通り、一つの土地や建物を、二人以上の複数人で共同所有している状態を指します。

例えば、大きな一つのホールケーキを想像してみてください。

このケーキ(不動産)を、Aさん、Bさん、Cさんの3人で分け合って持っている状態が「共有状態」です。

ケーキ全体は3人のものですが、誰か一人が勝手に全部食べたり、捨てたりすることはできません。

不動産もこれと同じで、共有名義の不動産は、共有者全員の財産となります。

この所有形態は、法務局に登記されることで法的に証明され、これを一般的に「共有名義」と呼びます。

権利の割合を示す「共有持分」について

次に重要なのが「共有持分(きょうゆうもちぶん)」という考え方です。

これは、共有している不動産に対して、各共有者が持っている権利の割合のことを指します。

先ほどのケーキの例で言えば、Aさんが半分、BさんとCさんがそれぞれ4分の1ずつお金を出して買った場合、それぞれの「共有持分」は、

- Aさん:2分の1

- Bさん:4分の1

- Cさん:4分の1

となります。

この割合は、不動産を物理的に分割する線引きではありません。

「この土地の東側半分はAさんのもの」という意味ではなく、不動産全体に対して、Aさんが2分の1の権利を持っている、という意味になります。

この「共有持分」の割合は、後々、固定資産税の負担割合や、不動産を売却した際の代金の分配割合などを決める上で、非常に重要な基準です。

相続で共有名義になるケースとは

では、どのような場合に不動産は共有名義になるのでしょうか。

不動産が共有名義になる最も代表的なケースが、親から子へ、複数の相続人が不動産を共同で相続する場合です。

例えば、遺産が実家の土地・建物のみの場合、法定相続人である兄弟姉妹が「法定相続分」に従って公平に分けようとした結果、「とりあえず共有名義で」と相続登記をしてしまうことがよくあります。

このように、共有名義は特別なことではなく、誰の身にも起こりうる身近な問題と言えるでしょう。

単独名義との決定的な違いは「自由度の低さ」

単独名義であれば、その不動産を売る、貸す、リフォームする、担保に入れるといった行為は、所有者一人の意思で自由に決定できます。

しかし、共有名義になると、その自由は大きく制限されます。

これが単独名義との決定的な違いであり、共有名義が抱える最大の問題点と言っても過言ではありません。

「自分の家なのに、自分の思い通りにできない」

この不自由さが、後々さまざまなトラブルを引き起こす火種となります。

次の章からは、この点を踏まえつつ、メリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

不動産の共有名義というと、デメリットばかりが目立ちがちですが、実は状況によっては以下のような見逃せないメリットも存在します。

- メリット1:相続人間の不公平感をなくし、円満に協議を終えられる

- メリット2:相続税の「小規模宅地等の特例」を共同で適用できる可能性がある

- メリット3:相続登記の手続きが比較的シンプルで費用を抑えられる

それでは、各メリットについて詳しく見ていきましょう。

メリット1:相続人間の不公平感をなくし、円満に協議を終えられる

親の遺産が実家などの不動産のみの場合、誰か一人が単独で相続すると他の相続人から不満が出て、協議がまとまらないことがあります。

そこで、法定相続分どおりに共有名義で登記をすれば、形式上は「法律どおり公平に分けた」ことになります。

これにより、「誰も損をしていない」という共通認識が生まれ、遺産分割協議をその場は円満に終えられるという大きなメリットがあります。

特に、相続財産をすぐに売却する予定がない場合、この「問題の先送り」が最も手軽な解決策として選ばれやすくなります。

メリット2:相続税の「小規模宅地等の特例」を共同で適用できる可能性

被相続人が居住していた土地などを相続する場合、一定の面積までの評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という強力な節税制度があります。

この特例は、一つの土地に対して複数の相続人が共同で適用することも可能です。例えば、被相続人と同居していた長男と、生計を別にしていた次男が実家を共有名義で相続した場合、それぞれの持分に応じて特例の適用を受けられるケースがあります。

これにより、相続人一人ひとりの相続税負担を軽減できる可能性がある点は、共有名義の金銭的なメリットと言えるでしょう。(※適用の可否は個々の状況によるため、税理士への相談が必要です。)

メリット3:相続登記の手続きが比較的シンプルで費用を抑えられる

遺産分割の方法として、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」や、一人が相続して他の相続人にお金を払う「代償分割」を選ぶ場合、売却活動や代償金の準備といった手間や時間、費用がかかります。

それに比べ、法定相続分で共有名義にする場合の相続登記は、遺産分割協議書が不要なケースも多く、手続きが比較的シンプルです。

当面の費用や手間を最小限に抑え、「とりあえず相続手続きだけは完了させたい」と考える場合に、最もハードルの低い選択肢として選ばれることがあります。

不動産を共有名義にすることで得られるメリットは確かに存在しますが、その裏側には以下のような見落としがちなリスクやトラブルも潜んでいます。

- デメリット1:1人では何も決められない

- デメリット2:相続で所有者が増え続けるリスク

- デメリット3:離婚や不仲で起こる人間関係のトラブル

- デメリット4:固定資産税や管理費の金銭トラブル

ここでは、不動産を共有するデメリットについて解説します。

デメリット1:1人では何も決められない

共有名義の最大のデメリットは、不動産の管理や処分に関する意思決定に、他の共有者の同意が必要になることです。

変更・処分行為(例:不動産全体の売却、建て替えなど)

共有者全員の同意が必要です。

一人でも反対すれば、売却も建て替えもできません。

「売りたいのに、遠方に住む兄弟が『思い出だから』と反対して話が進まない」といったケースは典型例です。

管理行為(例:賃貸に出す、短期の賃貸借契約を結ぶなど)

持分割合の過半数の同意が必要です。

例えば、兄弟2人(持分2分の1ずつ)で共有している場合、一人では決められず、相手の同意がなければ賃貸に出せません。

保存行為(例:雨漏りの修繕など、現状を維持するための行為)

各共有者が単独で行うことができます

このように、不動産を積極的に活用したり、現金化したりといった重要な決定は、自分一人の意思では何もできません。

この不自由さが、共有者間の関係が悪化すると、致命的な足かせとなります。

デメリット2:相続で所有者が増え続けるリスク

「とりあえず共有」で相続した世代は良くても、その子供、孫の代になると、権利関係は想像以上に複雑になり、時間が経つほど深刻化します。

【例】

第一世代:父親が亡くなり、長男と次男が実家を共有名義で相続(共有者2名)

第二世代:その後、長男が亡くなり、長男の持分をその配偶者と子供2人が相続。次男も亡くなり、次男の持分をその子供3人が相続。

結果

元々は兄弟2人の共有だった不動産が、いとこ同士など合計6名(長男の配偶者+子供2人+次男の子供3人)の共有状態になってしまう。

世代を重ねるごとに、共有者はねずみ算式に増えていきます。

中には会ったこともない、連絡先も知らない遠い親戚と不動産を共有する事態にもなりかねません。

こうなると、いざ売却しようとしても、全員の同意を取り付けるのはほぼ不可能です。

これが、いわゆる「塩漬け不動産」が生まれる典型的なパターンです。

デメリット3:離婚や不仲で起こる人間関係のトラブル

購入時には仲が良かった夫婦や兄弟も、将来関係性が変わる可能性は誰にでもあります。

離婚時のトラブル

夫婦共有名義の不動産は、離婚時の財産分与で大きな火種となります。

- オーバーローン(ローン残高>家の価値)の場合

家を売ってもローンが残り、その負債をどう分担するかで揉める。 - アンダーローン(ローン残高<家の価値)の場合

家を売って利益を分けるか、どちらかが住み続けて相手に代償金を支払うかで意見が対立する。

話し合いがこじれ、ローンは夫が払い続けているのに、元妻と子供が住み続ける…といった複雑な状況に陥ることも少なくありません。

兄弟間のトラブル

相続した実家をめぐり、「売却して現金化したい兄」と「思い出の家だから残したい弟」意見が対立するのはよくある話です。

関係がこじれると、固定資産税の支払いをどちらがするのか、家の管理を誰がするのかといった問題も次々と発生し、かつては仲の良かった兄弟関係に深い亀裂が入ることもあります。

デメリット4:固定資産税や管理費の金銭トラブル

不動産を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。

マンションであれば、さらに管理費や修繕積立金も発生します。

これらの費用は、法律上、共有者全員が全額に対して支払い義務を負う「連帯納税義務」を負っています。

「持分が4分の1だから、税金も4分の1だけ払えばいい」というわけではありません。

納税通知書は代表者1名にしか送付されませんが、もし他の共有者が支払いを滞納した場合、役所や管理組合は、支払いが可能な他の共有者に対して全額を請求することができます。

「連絡の取れない共有者の分の税金まで、自分が立て替えなくてはならない…」といった金銭的な負担と精神的なストレスは、非常に大きな問題です。

相続をきっかけに不動産を共有することは、将来のトラブルを避けるためにも慎重な判断が求められます。

安易に「とりあえず共有」して後悔しないために、以下に着目しましょう。

- 「共有」を避けるための3つの遺産分割方法

- やむを得ず共有名義にする場合の2つの重要ルール

- 共有者が死亡した場合の速やかな相続手続き

それでは、ご自身の状況に最も近い選択肢から確認していきましょう。

「共有」を避けるための3つの遺産分割方法

相続の段階で「とりあえず共有」を選択することは、将来のトラブルの火種を抱えることになります。

可能であれば、共有状態を避けるための遺産分割を検討することが最も重要です。代表的な方法は以下の3つです。

換価分割(かんかぶんかつ)

不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人間で分割する方法です。

物理的に分けられない不動産を公平な現金で分けられるため、最もシンプルでトラブルになりにくい方法と言えます。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

相続人のうちの一人が不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人に対して法定相続分に相当する「代償金」を支払う方法です。

誰かがその不動産に住み続けたい場合に有効です。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

広い土地などの場合に、土地を物理的に分ける「分筆(ぶんぴつ)」を行い、それぞれの土地を各相続人が単独で所有する方法です。

ただし、建物の分割は難しく、土地も法規制などにより制約があります。

やむを得ず共有名義にする場合の2つの重要ルール

どうしても共有名義での相続を選択せざるを得ない場合でも、将来のトラブルを最小限に抑えるために、以下の2つのルールを定めておくことが極めて重要です。

管理方法や費用負担について書面で合意する

誰が代表して固定資産税を支払うのか、将来どのような修繕を行うのか、その費用はどのように分担するのかといった「管理ルール」を、相続人全員で話し合い、「共有物管理協定書」のような書面で残しておきましょう。

口約束だけでは、後々「言った・言わない」の争いに発展しやすくなります。

将来の処分方針を決めておく

「誰も住まなくなったら売却する」「子供の代には引き継がせない」など、将来この共有関係をどのように終わらせるのか、という出口戦略について現時点で合意しておくことが重要です。

これも遺産分割協議書や別途の合意書に明記しておくことで、将来の意思決定がスムーズになります。

共有者が死亡した場合の速やかな相続手続き

共有状態の不動産は、共有者の一人が死亡すると、その持分がさらにその人の相続人に引き継がれ、権利関係が複雑化します。これを「ねずみ算式」のリスクと呼びます。

このリスクを放置しないため、共有者が亡くなった場合は、その持分について速やかに相続登記を行うことが不可欠です。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。

共有者が増えすぎて手が付けられなくなる前に、相続が発生するたびにきちんと名義変更の手続きを行い、権利関係を明確にしておくことが、将来のトラブルを防ぐ最後の砦となります。

「すでに不動産を共有していて、売却や管理で悩んでいる」という方も少なくありません。

共有者同士の意見がまとまらず、どう動けばよいか分からないと感じている方は特に、以下の方法をご確認ください。

- 方法1:他の共有者と話し合う

- 方法2:自分の「持分のみ」を専門の不動産会社に売却

- 方法3:「共有物分割請求訴訟」について

それでは、それぞれの対処法について順にご紹介します。

方法1:他の共有者と話し合う

まずは、共有者全員での話し合いが基本です。

感情的にならず、以下の選択肢をテーブルに乗せて冷静に交渉しましょう。

①不動産全体の売却を提案する

全員で協力して不動産全体を売却し、持分割合に応じて現金を分配する方法。全員にとって公平な解決策になり得ます。

②自分の持分を買い取ってもらうよう交渉する

あなたが共有関係から抜けたい場合、他の共有者にあなたの持分を買い取ってもらう方法です。

③他の共有者の持分を買い取る

あなたがその不動産を単独で所有したい場合、他の共有者から持分を買い取る方法です。

話し合いで合意に至れば、不動産売買契約や持分移転登記の手続きを進めることになります。

方法2:自分の「持分のみ」を専門の不動産会社に売却

話し合いがまとまらない、または共有者と連絡が取れない、関係が悪化していて交渉すらできない…そんな場合に有効なのが、自分の「共有持分のみ」を売却するという方法です。

一般の不動産市場で「持分のみ」を買い取ってくれる人は稀ですが、世の中には共有持分を専門に買い取る不動産会社が存在します。

【メリット】

- 他の共有者の同意が不要で、単独の意思で売却できる。

- 面倒な共有関係やトラブルから解放される。

- 現金化できる。

【デメリット】

- 売却価格は、市場価格で不動産全体を売却した場合の持分割合よりも安くなる傾向がある。

価格は下がりますが、「どうしてもこの状況から抜け出したい」と強く願う方にとっては、非常に有効な解決策となり得ます。

方法3:「共有物分割請求訴訟」について

話し合いもできず、持分売却も望まない場合の最終手段が、裁判所に判断を委ねる「共有物分割請求訴訟」です。

これは、共有者の一人が他の共有者に対して、共有状態の解消を求めて地方裁判所に訴訟を起こす手続きです。

裁判所は、当事者の意見を聞いた上で、以下のような判決を下します。

- 現物分割

土地を分筆するなどして現物で分ける - 全面的価格賠償

共有者の一人が不動産を取得し、他の共有者に持分価格を賠償させる(代償分割に似ています) - 換価分割

不動産を競売にかけ、その売却代金を分配する

訴訟には時間と弁護士費用がかかりますが、当事者間での解決が絶望的な場合には、法的な強制力をもって共有関係を解消できる唯一の方法です。

参照:裁判例結果詳細|裁判所

不動産の共有で悩んだら、抱え込まず専門家に相談を

不動産の共有は、一つの物件を複数人が共同で所有する形態です。

住宅ローン控除の恩恵や高額な借入が可能になるなど、特定のメリットがある一方で、考慮すべきデメリットやリスクも存在します。

共有名義では、不動産の売却や大規模なリフォームなど、重要な意思決定には原則として共有者全員の同意が必要です。

また、共有者の死亡により、持分がさらに細かく相続され、権利関係が複雑化するリスクも理解しておく必要があります。

さらに、共有者間の関係性の変化や、固定資産税などの費用負担を巡る金銭トラブルに発展する可能性も否定できません。

これらの問題は、法律や税務、不動産取引に関する専門的な知識を必要とすることが多く、ご自身で全てを解決するには相応の時間や労力がかかることも事実です。

もし、ご自身の状況で「どうすれば良いか分からない」「トラブルになりそうで不安だ」と感じたら、一人で抱え込まず、ぜひ、専門家にご相談ください。

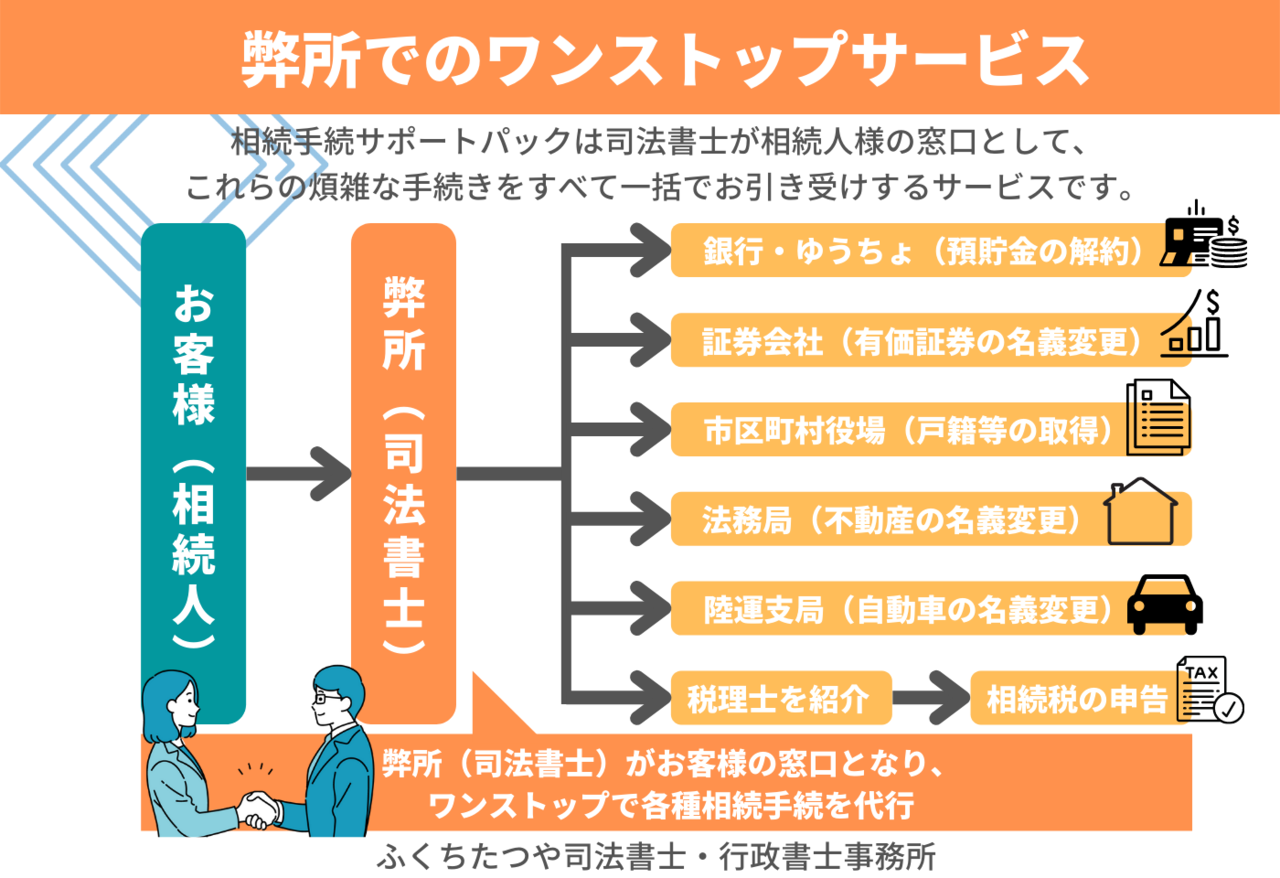

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

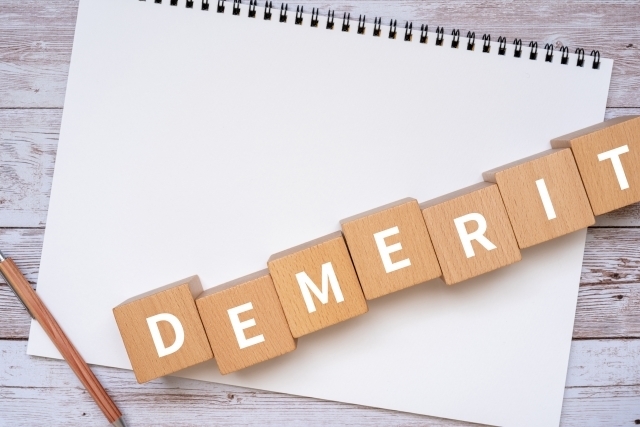

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。