運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

自動車の相続手続き完全ガイド 名義変更・売却・廃車・費用・税金をわかりやすく解説

この記事を読んでわかること

- 自動車相続時に確認すべき基本情報

- 相続人が車を引き継ぐ・売却・廃車する場合の手続き

- 評価額100万円以下の特例と証明方法

- 各手続きに必要な書類と進め方

- 相続にかかる費用・税金・放置によるリスク

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「親が亡くなって、実家に車が残されたままになっている…」

「相続の手続きが必要らしいけど、何から手をつけていいか全く分からない」

「費用は?税金は?手続きをしないとどうなるの?」

大切なご家族を亡くされた悲しみの中、このような慣れない手続きに直面し、不安や戸惑いを感じている方は少なくありません。

自動車の相続は、預貯金や不動産と並行して進める必要があり、後回しにしがちですが、放置すると税金や保険の問題、さらには事故時の責任問題など、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

しかし、自動車の相続手続きは、ポイントさえ押さえれば、決して難しいものではありません。

本記事では、相続発生後まず何をすべきか、名義変更・売却・廃車の具体的な手順、費用や税金で損をしないための知識、そして手続きを放置した場合のリスクなど、自動車の相続に関することを網羅的に解説します。

自動車の相続が発生したとき、慌てて役所に行く前に、手元で必ず確認すべきポイントは以下のとおりです。

- 車検証で「所有者」が誰かを確認する

- ローンが残っていないか信販会社に確認する

- 自動車保険(自賠責・任意)の契約状況と連絡先を確認する

それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

①車検証で「所有者」が誰かを確認する

最初に行うべきは、車のダッシュボードなどに入っている「車検証(自動車検査証)」で「所有者の氏名」を確認することです。

「亡くなった父が乗っていたのだから、所有者は父に決まっている」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

ケースA:所有者が「故人本人」の場合

これが最も一般的なケースです。

この記事で解説する相続手続きを進めていきます。

ケースB:所有者が「ディーラー」や「ローン会社」の場合

これは、ローンを組んで車を購入し、まだ完済していない場合に多いパターンです。

この場合、車は法的にはディーラーやローン会社のものですので、相続人は自由に名義変更や売却ができません。

まずは所有者欄に記載されている会社に連絡を取り、今後の手続きについて指示を仰ぐ必要があります。

所有者が誰かによって、手続きの第一歩が大きく変わるため、この確認は絶対に欠かせません。

②ローンが残っていないか信販会社に確認する

車検証の所有者が故人本人だったとしても、まだ安心はできません。

次に、その車にローンが残っていないかを確認しましょう。

車のローンは「債務(借金)」であり、これも相続財産の一部です。

車を相続するということは、このローン返済の義務も一緒に引き継ぐことを意味します。

もしローンが残っている場合、相続人はその残債を一括で支払うか、あるいは信販会社の審査を受けた上で分割払いを引き継ぐことになります。

ローンを完済するまで、車の所有権は信販会社にある「所有権留保」の状態となり、名義変更はできません。

故人の契約書類などを探して信販会社を確認し、ローン残高や今後の手続きについて問い合わせましょう。

③自動車保険(自賠責・任意)の契約状況と連絡先を確認する

最後に、自動車保険の状況を確認します。

自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」の2つがあります。

自賠責保険

車検が切れていなければ加入しているはずです。

名義変更手続きの際に一緒に変更します。

任意保険【特に重要】

任意保険は、契約者が亡くなった時点で、その補償が無効になってしまう可能性があります。

もし、故人名義のままの車を家族が運転して事故を起こしてしまった場合、保険が適用されず、莫大な賠償責任を負うことになりかねません。

これは相続手続きにおいて最も避けなければならないリスクの一つです。

保険証券を探し出し、契約している保険会社に速やかに連絡を取りましょう。

「契約者が死亡したこと」「今後その車をどうする予定か(乗り続ける、売却するなど)」を伝え、必要な手続き(契約の継承や解約など)を確認してください。

現状把握が終わったあと、相続人全員で進めるべき話し合いの方向性と手続きの全体像は以下のとおりです。

- 選択肢①:相続人が乗り続ける(名義変更)

- 選択肢②:売却して現金化する(遺産分割)

- 選択肢③:誰も乗らないので廃車にする(抹消登録)

- 相続手続きの6ステップ・ロードマップ

それでは、ご自身の状況に合わせて、最適な進め方を確認していきましょう。

選択肢①:相続人が乗り続ける(名義変更)

配偶者や同居の家族など、相続人の誰かが故人の車を引き継いで乗り続けるケースです。

この場合は、車の名義を故人から新しい所有者へと変更する「移転登録(名義変更)」の手続きを行います。

選択肢②:売却して現金化する(遺産分割)

相続人の誰も車を必要としない場合、中古車買取業者などに売却して現金化し、その現金を相続人同士で分ける(遺産分割する)方法です。

これが最も公平でトラブルになりにくい選択肢と言えるかもしれません。

この場合も、原則として一度相続人の誰かに名義変更してから売却するか、業者に手続きを代行してもらうことになります。

参照:遺産分割調停|裁判所

選択肢③:誰も乗らないので廃車にする(抹消登録)

車が古かったり、走行距離が多かったりして資産価値がほとんどなく、売却も難しい場合は、廃車にするという選択肢があります。

この場合は、車の登録を抹消する「抹消登録」の手続きを行います。

相続手続きの6ステップ・ロードマップ

どの選択肢を選ぶにしても、大まかな手続きの流れは共通しています。

以下のロードマップで全体像を掴んでおきましょう。

【自動車相続手続きロードマップ】

- 相続人の確定

故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、誰が法的な相続人なのかを全員確定させます。 - 自動車の価値(評価額)を調べる

中古車買取業者などに査定を依頼し、その車にどれくらいの価値があるのかを把握します。この評価額が、後の手続きや遺産分割の基準となります。 - 遺産分割協議

相続人全員で話し合い、誰が車を相続するのか、あるいは売却・廃車にするのかを決定します。決定した内容は「遺産分割協議書」という書類にまとめます。 - 必要書類の準備

戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など、手続きに必要な書類を収集・作成します。 - 運輸支局(陸運局)等で手続き

普通自動車は管轄の「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」で、名義変更や抹消登録の手続きを行います。 - 自動車保険の名義変更・解約

手続き完了後、忘れずに任意保険の契約内容も変更します。

この流れに沿って進めれば、迷うことなく手続きを完了できます。

実は、「自動車の評価額が100万円以下」の場合、相続手続きが大幅に簡単になる特例があります。

以下を確認しましょう。

- なぜ車の価値が100万円以下だと手続きが簡略化できるのか?

- 評価額100万円以下を証明する方法

- 「遺産分割協議成立申立書」の書き方と注意点

それでは、手続きが簡単になる条件や具体的な進め方を解説します。

なぜ車の価値が100万円以下だと手続きが簡略化できるのか?

通常、自動車を相続する際には、相続人全員の実印が押された「遺産分割協議書」の提出が必要となります。

しかし、相続する自動車の評価額が100万円以下である場合は、手続きを簡略化できる場合があります。

具体的には、新しい所有者となる相続人のみが署名・押印する「遺産分割協議成立申立書」を使用することで、相続人全員の署名・実印が押された遺産分割協議書の添付を省略できるのです。

これにより、相続人全員から実印や印鑑証明書を集めるという手間を省くことができ、手続きが大幅に簡略化されます。

評価額100万円以下を証明する方法

では、どうやって「100万円以下」であることを証明するのでしょうか。

方法はおもに2つあります。

1. 公的な査定証を取得する

最も確実なのは、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)の支所で査定を受け、「査定証」を発行してもらう方法です。

これは公的な証明書として扱われ、どの運輸支局でも通用します。

発行手数料は数千円~1万円程度かかりますが、確実性を求めるならこの方法がおすすめです。

2. 中古車買取業者の査定書を利用する

より手軽な方法として、中古車買取業者に依頼して発行される「査定書」や「見積書」を利用する方法があります。多くの業者は無料で査定してくれます。

ただし、この査定書が証明書類として認められるかは、管轄の運輸支局の判断によります。

事前に電話などで「買取業者の査定書で100万円以下であることの証明として認められますか?」と確認しておくと安心です。

年式が古い車や走行距離が多い車であれば、ほとんどが100万円以下に収まるでしょう。まずは無料査定を利用して、評価額を確認することから始めるのが効率的です。

「遺産分割協議成立申立書」の書き方と注意点

評価額100万円以下の証明ができたら、通常の「遺産分割協議書」の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という一枚の書類で手続きができます。

これは、車を相続する新しい所有者(相続人)が、遺産分割協議の成立を申し立てるための書類です。

この申立書には、おもに以下の内容を記載します。

- 自動車の情報

登録番号(ナンバー)、車台番号 - 被相続人の情報

氏名、死亡年月日 - 日付

遺産分割協議が成立した日、申立書で申請することに同意を得られた日 - 申立人の情報

相続する人の住所・氏名を記載し、実印を押印します。

この書類は、相続する自動車の価格が100万円以下であることを証明する査定証などと共に提出することで、相続人全員の署名・実印が押された遺産分割協議書の添付を省略でき、手続きが簡略化されます。

自動車の相続の手続きは、以下のケースごとに方法を確認しておきましょう。

- 全パターン共通で必要な書類

戸籍謄本・印鑑証明書の集め方 - ケース①

名義変更(移転登録)の手順と追加の必要書類 - ケース②

売却する場合の流れとスムーズに進めるコツ - ケース③

廃車(抹消登録)する場合の手順と注意点

それでは、ご自身の状況に合った手続きを順番に見ていきましょう。

全パターン共通で必要な書類

戸籍謄本・印鑑証明書の集め方

どの手続きを行うにしても、故人の財産を動かす正当な権利を公的に証明するため、以下の書類が必要となる場合があります。

| 必要書類の例 | 参照情報に基づく備考 |

|---|---|

| 故人及び相続人の戸籍謄本等 | 故人の死亡の事実と、相続人全員の関係が確認できるものが必要 |

| 相続人代表等の印鑑証明書 | 手続き内容により、相続人全員または代表者の印鑑証明書が必要となる場合がある |

| 車検証(自動車検査証) | 手続きには車検証の原本が必要 |

| 法定相続情報一覧図の写し(あれば) | 戸籍謄本一式の代わりとして使用できる場合がある |

これらの書類は、手続きのパターン(特定の相続人が相続、第三者に譲渡、廃車など)によって具体的に要求されるものが異なります。

ご自身のケースで必要な書類の詳細は、運輸支局や手続きを依頼する専門家にご確認ください。

ケース①:名義変更(移転登録)の手順と追加の必要書類

相続により自動車の所有者を変更する際には、「移転登録」の手続きが必要です。

これには、おもに以下の書類が必要となります。

【必要となる書類の例】

- 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)

- 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付)

- 相続関係を証明する書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など)※

- 新しい所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

- 自動車保管場所証明書(車庫証明)

使用の本拠の位置が変更になる場合に必要です。

証明の日から概ね1ヶ月以内のものが求められます。 - 委任状(代理人が申請する場合に必要。実印を押印)

- 自動車検査証(車検証)

※相続に必要な書類はケースにより異なりますので、詳しくは管轄の運輸支局や専門家にご確認ください。

【手続きの大まかな流れ】

- 必要書類の準備

上記の書類等、ご自身の状況に応じた書類を準備します。 - 申請書の準備

自動車検査登録総合ポータルサイトで事前に作成するか、運輸支局等の窓口で入手・記入します。 - 運輸支局等へ提出

新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等へ、準備した書類一式を提出して申請します。

ケース②:売却する場合の流れとスムーズに進めるコツ

誰も乗らない車を売却する場合、最もスムーズで手間がかからない方法は、中古車買取業者に手続きを代行してもらうことです。

【流れとコツ】

- 複数の買取業者に査定を依頼する

一社だけでなく、複数の業者に査定を依頼し、見積もりを比較検討しましょう。

これにより、最高額で売却できる可能性が高まります。 - 相続した車であることを伝える

査定依頼の際に「所有者が亡くなっており、相続した車である」ことを明確に伝えます。 - 業者に手続き代行を依頼する

多くの買取業者は、相続に伴う名義変更手続きも代行してくれます。

自分で運輸支局に行く必要がなく、必要書類を業者に渡すだけで済みます。 - 必要書類を準備する

上記の「全パターン共通で必要な書類」や「遺産分割協議書(または申立書)」、相続人代表の印鑑証明書などを業者の指示に従って準備します。

業者によっては「譲渡証明書」なども用意してくれます。

この方法なら、面倒な手続きをプロに任せつつ、車を現金化できるため、時間も手間も大幅に節約できます。

ケース③:廃車(抹消登録)する場合の手順と注意点

資産価値がなく、売却も困難な相続した車は、廃車(抹消登録)を選択することになります。

廃車には2種類あります。

一時抹消登録

いったん車の登録を抹消し、自動車税の課税を止める手続き

将来、再度登録して乗る可能性がある場合に選択する

永久抹消登録

車を解体(スクラップ)し、二度と公道を走れないようにする手続き

【相続した車の廃車手続きの流れ】

- 相続人代表者を決める

相続人全員で話し合い、誰が手続きの代表者となるかを決める

通常は遺産分割協議書で明確にするが、JAFの参照情報によると、永久抹消の場合は相続人代表者1名の申請で済む場合がある - 必要書類の準備

以下の書類を準備- 相続を証明する書類

故人の死亡と相続人全員が確認できる戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書(または遺産分割協議成立申立書)など - 手続き代表者の書類

印鑑証明書、実印を押した委任状(代理人申請の場合) - 自動車に関する書類

車検証、ナンバープレート(前後2枚)

- 相続を証明する書類

- 解体業者に依頼(永久抹消の場合)

永久抹消の場合は、先に車を解体し、業者から「移動報告番号」と「解体報告記録日」を教えてもらう - 運輸支局で手続き

管轄の運輸支局で申請書(一時抹消はOCRシート第3号の2、永久抹消は第3号の3)を作成し、準備したすべての書類を提出

廃車手続きをすると、納付済みの自動車税や自動車重量税が月割りで還付される場合があります。

※相続が関わる抹消登録の必要書類は、遺産分割の状況などにより異なります。

手続きを始める前に、必ず管轄の運輸支局等にご確認ください。

車の相続手続きでかかる費用や税金に関しては、以下を確認しておきましょう。

- 手続きにかかる費用の内訳

- 自動車に相続税はかかる?基礎控除額と車の評価方法

- 相続後の自動車税・環境性能割(旧取得税)の扱い

それでは、各費用や税金のポイントを順に確認していきます。

手続きにかかる費用の内訳

自分で手続きを行う場合、おもに以下のような費用がかかります。

移転登録手数料

自動車の名義を相続人に変更する「移転登録」には、一件あたり500円の手数料が必要

自動車保管場所証明(車庫証明)申請手数料

車庫証明を申請する際には手数料が必要

この金額は管轄する都道府県によって異なる

例)警視庁(東京都)の窓口申請では2,400円

各種書類の取得費用

手続きには「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などが必要

これらの書類を発行する際に各市区町村で定められた手数料がかかる

ナンバープレート代

使用の本拠の位置が変わり、管轄が変更になる場合は、ナンバープレートを新たに取得する

査定証の発行費用(任意)

車の評価額が100万円以下であることを証明するために、日本自動車査定協会(JAAI)などで査定証を取得する場合、その発行手数料がかかります。

自動車に相続税はかかる?

基礎控除額と車の評価方法

自動車は、現金や預貯金、土地などと同様に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの」として、相続税の課税対象となる財産に含まれます。

ただし、相続税はすべての遺産にかかるわけではありません。

遺産の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超える場合にのみ、その超えた部分に対して課税されます。

基礎控除額の計算式は以下の通りです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この計算式により、例えば法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は4,800万円となります。遺産総額がこの金額に満たなければ、相続税の申告も納税も不要です。

相続税を計算する際の自動車の評価については、国税庁の指針によると、原則としてその動産の「適正な市場価格(いわゆる相場)」、つまり取引されている実例価額に基づいて評価されます。

相続後の自動車税・環境性能割(旧取得税)の扱い

環境性能割(旧:自動車取得税)

売買で車を取得した際には課税されますが、相続による取得の場合は原則「非課税」

自動車税(種別割)/軽自動車税(種別割)

これは毎年4月1日時点の所有者に課税される税金

名義変更をしないままだと、故人宛に納税通知書が届き続けるが、支払い義務は相続人に引き継がれる

名義変更をすれば、翌年度からは新しい所有者に納税通知書が届くようになる

「手続きが面倒だから後回しに…」と考えてしまうことは少なくありませんが、自動車の相続手続きを放置することで生じるリスクは想像以上に大きいものです。

以下にご留意ください。

- 名義変更の期限はいつまで?

法律上の「15日」の真実 - 相続手続きを放置する5つの重大リスク(税金・保険・事故)

- 相続人全員が不要な場合「相続放棄」という選択肢

それでは、各リスクや注意点について順番に確認していきましょう。

名義変更の期限はいつまで?

法律上の「15日」の真実

道路運送車両法という法律では、所有者に変更があった場合、「15日以内に移転登録の申請をしなければならない」と定められています。

しかし、この期限を過ぎたからといって、すぐに罰則が科されることは現実的にはほとんどありません。

そのため、「急がなくても大丈夫」と考える方もいますが、それは大きな間違いです。問題は法律の罰則ではなく、放置することによって生じる実害にあります。

相続手続きを放置する5つの重大リスク

(税金・保険・事故)

相続手続きを放置することには、法律に基づいた複数のリスクが伴います。

事故時の損害賠償責任

自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条では、自動車を運行する者が、その運行によって他人の生命や身体を害したときは、損害を賠償する責任を負うと定められています。

故人名義の車を相続人が運行する場合も、この責任からは免れません。

自賠責保険(共済)未加入での運行禁止

自賠法第5条により、自賠責保険(共済)が締結されていない自動車は運行してはならないと定められています。

故人名義のまま保険契約の更新ができず、無保険状態になれば、法律違反となります。

売却も廃車もできない状態

車の所有権が法的に相続人に移転していないため、第三者への売却(移転登録)や廃車(抹消登録)といった法律行為を行うことができません。

自動車税の納税義務

地方税法第146条では、自動車税の納税義務者は「自動車の所有者」と定められています。

所有者である故人が亡くなった場合、同法第9条に基づき、その納税義務は相続人が承継することになります。

滞納した場合は、同法第177条の21に基づき、財産を差し押さえられる可能性があります。

移転登録義務違反

道路運送車両法第13条では、所有者の変更があった日から15日以内に移転登録を申請する義務が定められています。

これを怠ることは、法律で定められた義務に違反している状態となります。

これらのリスクを考えれば、相続手続きは「できるだけ速やかに」行うべきであるとお分かりいただけるはずです。

参照:自動車損害賠償保障法第5条、第3条|e-Gov法令検索

相続人全員が不要な場合「相続放棄」という選択肢

もし、故人に多額の借金があり、車を含めて一切の財産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」という選択肢があります。

これは、家庭裁判所に申し立てることで、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄する手続きです。ただし、以下の点に注意が必要です。

- 期限は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」と非常に短い。

- 車だけ、借金だけといった特定の財産だけを選ぶことはできない。

- 一度相続放棄をすると、原則として撤回はできない。

自動車の相続とは、故人が所有していた車両の所有権を、法的な相続人に移すために必要な一連の手続きのことですが、単に車の名義を変更するだけでなく、関連する保険や税金の整理も含まれます。

手続きを円滑に進めるためにも、まずは車検証やローン、保険の現状確認が重要です。

その上で、「名義変更」「売却」「廃車」といった選択肢から方針を決め、評価額に応じた必要書類を準備しましょう。

また、相続税や自動車税の扱いに加え、手続きを放置した場合のリスクについても理解が必要です。

ただ、手続きに必要となる戸籍謄本一式の収集や、相続人が複数いる場合の遺産分割協議の調整には、専門的な知識や相応の時間・労力がかかるというのも事実でしょう。

もし、ご自身での手続きに不安を感じる場合や、お仕事などの都合で時間を確保することが難しい場合には、ぜひ、相続手続きの専門家にご相談ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

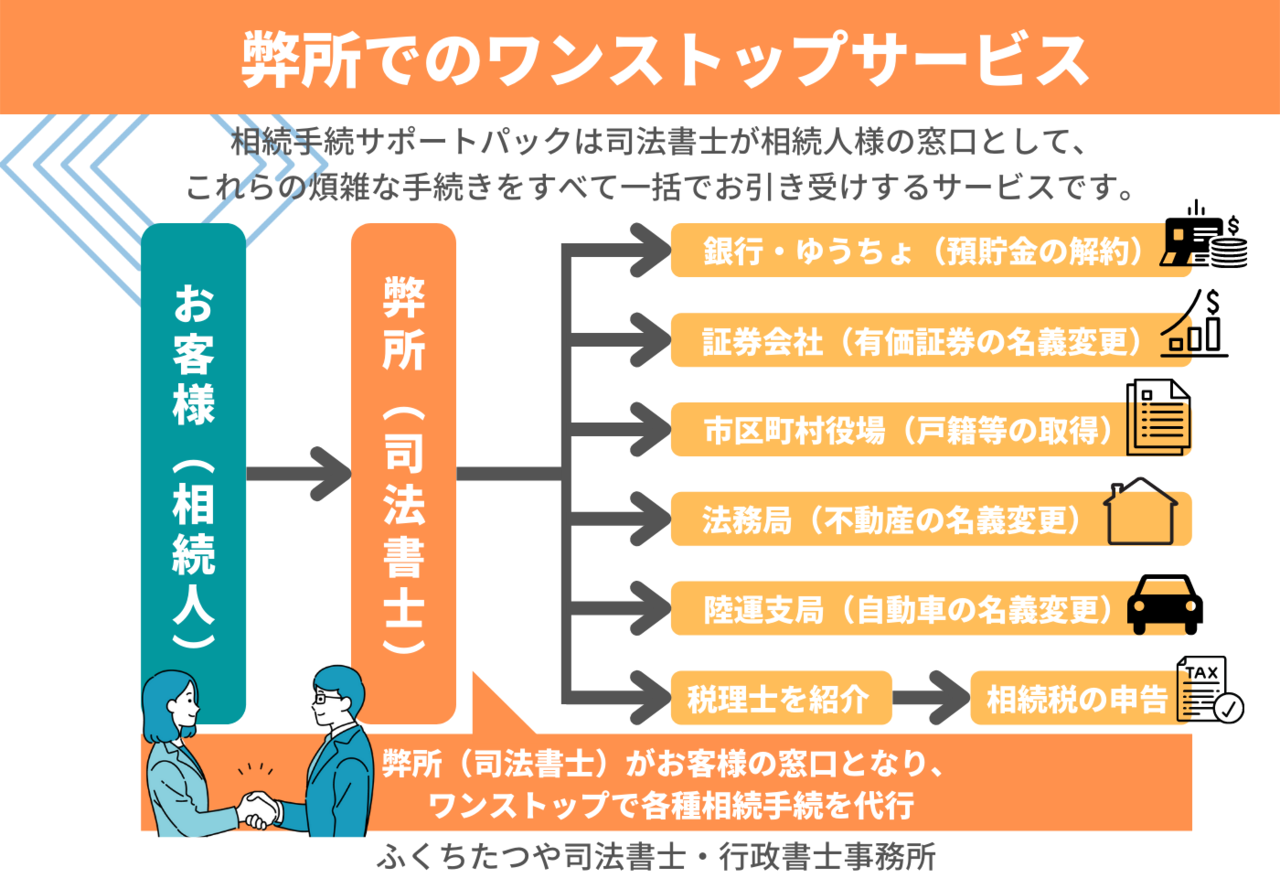

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。