相続放棄申述受理証明書の取得方法とは?

費用や注意点など詳しく解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続手続きにおいて、場合によっては被相続人の債務を引き継ぎたくないと考える方も多いでしょう。その際、相続放棄を選択することで、借金の相続を回避できます。

しかし、相続放棄を正式に証明するためには、「相続放棄申述受理証明書」の取得が必要です。

この証明書は、相続放棄が家庭裁判所で受理されたことを公的に証明する書類であり、相続手続きや債権者への対応において重要な役割を果たします。

本記事では、相続放棄申述受理証明書の取得方法、費用、注意点などを詳しく解説します。相続放棄を検討している方や、手続きに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理したことを証明する公的な書類です。

この証明書は、相続人が負債や不要な財産を引き継がない意思を示した際、その意思が家庭裁判所で承認された証として使われ、一般的には、負債を抱えた相続を放棄したい場合に使用されることが多いです。

また、相続放棄申述受理証明書がなければ、相続手続きにおいて放棄を証明できないため、債権者や他の相続人との間でトラブルが生じる可能性もあります。

この証明書は、申述を行った相続人のみが取得できる場合が多いため、代理取得を希望する場合には代理申請に関する手続きや条件を満たすようご注意ください。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

この証明書は以下のような場合に必要です。

- 借金を相続したくない場合の証明

- 相続手続きにおける財産放棄の確認

- 相続手続きの途中での遺産管理人への通知

ここでは、これらの具体的な場面について解説します。

借金を相続したくない場合の証明

相続放棄申述受理証明書は、借金などの負債を相続したくない場合の意思表明に必須です。特に、金融機関からの借入金やクレジットカードの残債などがある場合、相続人が負債を相続する義務を放棄したことを証明するためになくてはなりません。

この証明書があれば、債権者は相続放棄が正式に行われた事実を確認できるため、以降の返済義務が免除されます。

また、家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されたことを確認できるこの証明書を持っていると、誤解やトラブルが避けやすくなります。

相続手続きにおける財産放棄の確認

相続放棄申述受理証明書は、相続人のうち一部が財産放棄を行った場合、相続放棄の意思が確実に存在することを他の相続人に伝えるための有効な書類です。

特に、複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議を進めるうえで重要な証拠書類となり、相続放棄を行った相続人が財産を一切受け取らない旨が公式に認められるため、分割協議がスムーズになります。

また、相続人の人数や財産の分割割合が変動するため、他の相続人に対して誤解やトラブルを防止する効果も期待できるでしょう。

相続手続きの途中での遺産管理人への通知

相続手続きが進行中である場合、相続放棄を行った相続人が遺産の管理責任から外れることを証明するために、相続放棄申述受理証明書によって遺産管理人への通知が可能です。

遺産管理人は相続財産の分割や清算に関与するため、放棄した相続人の関与を排除する必要がありますが、この証明書があれば、相続手続きが混乱することなく進められます。

また、相続放棄の意思を遺産管理人に明確に伝えられることで、今後の手続きや債務返済に関して無用なトラブルも防止できます。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

似たような書類に相続放棄申述受理「通知書」がありますが、どのように違うのでしょうか?以下を確認しましょう。

- 受理通知書の目的と内容

- 受理証明書の役割と利用シーン

- 受理通知書と受理証明書の具体的な使い分け

ここでは、それぞれの違いについて解説します。

受理通知書の目的と内容

受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受け付けたことを申述人に通知する書類で、主に申述者自身が受け取ることを目的としています。

この通知書を受け取ることで、申述が裁判所で確認されたことが明らかになり、申述者は一連の手続きが受理されたことを確認できます。受理通知書は、申述の完了を証するだけでなく、手続きが進行中であることを示す証拠としても有効です。

ただし、受理通知書だけでは相続放棄が最終的に認められたことを第三者に証明することはできません。

実務上では債権者に対して相続放棄をしたことを告げるために使用されることがありますが、正式な証明力は限られています。

受理証明書の役割と利用シーン

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理したことを証明する書類で、相続放棄が認められたことを第三者(金融機関、他の相続人、債権者など)に対して正式に証明するために不可欠です。

受理証明書は、例えば借入先の金融機関に対し、相続放棄が行われたことを示す正式な書類として利用されます。また、他の相続人との遺産分割協議や債権者からの請求に対する対応にも使用され、相続放棄を行った相続人が財産や負債を引き継がないことを明確に示せます。

この証明書は、家庭裁判所でのみ取得できるため、信頼性の高い公的な証明です。

受理通知書と受理証明書の具体的な使い分け

まず、受理通知書は、相続放棄の申述が家庭裁判所で受け付けられたことを申述者に知らせる役割があり、主に申述者自身の確認用として用いられます。ただし、最近では相続登記や他の相続手続きにおいても使用可能な場合があります。

一方、受理証明書は、相続放棄が正式に受理されたことを対外的に証明する書類であり、金融機関や債権者、その他の相続関係者に対して相続放棄の事実を証明するために必要です。

例えば、債権者からの請求を避けたい場合や、他の相続人に相続放棄の事実を伝える必要がある場合は受理証明書が適しています。

受理通知書は基本的に手続き完了後、すぐに受け取れるのに対し、受理証明書は別途申請が必要で、取得に数日かかる場合があります。さらに、受理通知書は再発行できないため、原本が複数必要な場合には受理証明書を取得する必要があります。

相続放棄申述受理証明書を取得するには、家庭裁判所での申述手続きが不可欠で、いくつかの書類や申請が必要になります。特に戸籍謄本や死亡診断書など、相続関係を明確にするための書類を整える手間がかかるため、どのような書類が必要かを事前に把握しておかないと、手続きがスムーズに進まないのではないでしょうか。ここでは、申述準備から証明書の受け取りまでの具体的な手順について詳しく解説します。

(1)家庭裁判所への申述手続きの準備

相続放棄申述受理証明書を取得するには、まず家庭裁判所への申述手続き準備が必要です。

戸籍謄本、死亡診断書、または死亡届の写し、住民票除票など、相続人と被相続人の関係を示す書類を揃えましょう。各家庭裁判所で必要書類が異なる場合もあるため、事前の確認が重要です。

(2)申述書の作成と提出方法

申述書には、被相続人の情報(本籍地、最後の住所、氏名、死亡年月日など)、相続人との関係、相続放棄の理由を記入します。提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、直接提出または郵送が可能です。

郵送の場合は、追跡ができる方法で発送すると安心です。提出後の連絡に備え、申述書のコピーも保管しておきましょう。

(3)申述の審査と受理通知の確認

申述書を提出すると、家庭裁判所による審査が行われ、数日から1週間ほどで受理通知が届きます。通知には受理日や事件番号が記載されているため、今後の手続きのために保管してください。

万が一不備があった場合には、家庭裁判所の指示に従って対応しましょう。審査期間中に他の相続人への説明が必要な場合もあるので、余裕を持って計画を立てておくと安心です。

(4)受理証明書の申請方法

受理通知を受け取ったら、相続放棄申述受理証明書を申請します。申請書に事件番号と申請者の情報を記入し、手数料(1通150円の収入印紙)を支払うことで申請が完了します。

発行までには数日から1週間かかるため、余裕を持って手続きを行いましょう。

(5)証明書取得に必要な手数料の支払い

証明書取得には、1通あたり150円の手数料がかかります。支払い方法は収入印紙や郵便局での振り込みが一般的です。

複数枚が必要な場合は手数料もその分発生するため、事前に確認しておきましょう。

(6)証明書の受け取りと確認

証明書の発行が完了したら、郵送または窓口で受け取ります。郵送希望の場合は返送用封筒と切手を同封し、窓口受け取りの場合は本人確認書類を持参しましょう。

受け取った証明書は内容を確認し、不備がないか確認します。原本が必要な手続きに備えて、必要な枚数を事前に把握し、耐水性のファイルなどで保管しておくと良いでしょう。

証明書取得に必要な書類一覧と注意点

相続放棄申述受理証明書を取得するためには、以下の書類が必要です。

- 戸籍謄本

- 相続放棄を申し出た相続人の戸籍謄本

- 被相続人の戸籍謄本

- 死亡関連書類

- 被相続人の死亡診断書

- 被相続人の死亡届の写し

- 住民票

- 相続放棄を申し出た相続人の住民票

- 被相続人の住民票除票

- 受理通知書

- 家庭裁判所での申述の受付を示す受理通知書

- 申述書

- 相続放棄に関する申述書(必要な場合)

- その他の書類

- 家庭裁判所の書類のコピー(必要な場合)

- 申請書(受理証明書の申請時に必要)

必要書類に不備があると申請が認められない可能性もあるため、正確に準備することを心がけましょう。特に郵送での申請を行う場合、書類に不足がないか最終確認を行ってください。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

証明書の取得に際し、申述人本人が手続きするのが一般的ですが、やむを得ない事情で本人が手続きできない場合、他の相続人や代理人が申請を行うことも可能です。以下をご確認ください。

- 他の相続人や代理人による証明書の取得可否

- 代理申請に必要な手順と書類の詳細

- 専門家(弁護士・司法書士)による代理取得の流れ

ここでは、取得方法と代理申請について解説します。

他の相続人や代理人による証明書の取得可否

相続放棄申述受理証明書は、基本的には相続放棄を申述した相続人本人が取得するものですが、特定の条件を満たせば代理人が取得することも可能です。

たとえば、他の相続人、受遺者、被相続人の債権者などが代理で申請できる場合があります。

しかし、代理申請が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断によるため、事前に問い合わせを行う方が良いでしょう。

また、代理人が取得する際には、委任状や相続人本人の身分証明書の写しが求められることが一般的です。

代理申請に必要な手順と書類の詳細

代理人による相続放棄申述受理証明書の申請手順についても確認しておきましょう

代理申請を行う際には、相続人本人からの委任状が必要であり、代理人の身分証明書も合わせて提出するのが一般的です。

また、委任状には具体的な依頼内容を記載することが求められ、家庭裁判所が認めた形式でなければ申請が受理されない可能性があります。

- 申請書の作成

- 申請書には、氏名、電話番号、事件番号、受理年月日などが記載されます。

- 必要な書類

- 相続人本人からの委任状

- 代理人の身分証明書

- 利害関係を証明する書類

- 収入印紙: 1通あたり150円の収入印紙

- 家庭裁判所への提出

- 申請書を家庭裁判所の窓口に直接提出するか、郵送で提出することができます。郵送の場合は、返送用封筒と切手を同封しておきましょう。

専門家(弁護士・司法書士)による代理取得の流れ

弁護士や司法書士などの専門家に依頼して相続放棄申述受理証明書を代理取得する場合、専門家のサポートによる手続きの流れを理解しておくと安心です。

専門家に依頼する場合には、依頼者の身分証明書や委任状の準備が求められるとともに、別途依頼料が発生します。

費用は弁護士であれば5万円から10万円程度が一般的ですが、具体的な金額は専門家によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

また、代理取得の際には、相続放棄の申述者本人との連絡が適切に行われることが必要です。専門家に依頼することで、複雑な手続きを安心して任せられる反面、費用がかかる点にもご留意ください。

証明書の取得の際には、以下の点にご留意ください。

- 費用と支払い手順

- 取得にかかる期間の目安と注意事項

- 証明書未着時の対処方法と問い合わせ先

ここでは、証明書取得のための費用や所要期間、万一届かない場合の対処方法を解説します。

費用と支払い手順

相続放棄申述受理証明書を取得するには、証明書1通あたり150円の手数料がかかり、費用の支払い方法として、収入印紙での支払いが一般的です。収入印紙は郵便局などで購入可能で、申請書に貼付して提出します。

支払い時に誤った金額の収入印紙を貼付すると再申請が必要になるため、事前に確認しておくと安心です。窓口での支払いも可能ですが、収入印紙が最も一般的です。

取得にかかる期間の目安と注意事項

相続放棄申述受理証明書の取得には、申請から受理まで1週間から10日程度かかるのが一般的です。

ただし、家庭裁判所の業務状況や申請方法によっても期間が異なる場合があるため、余裕を持って申請するようにしましょう。

郵送での申請や取得を行う場合は、さらに数日かかることが多く、スケジュールを立てる際には考慮に入れる必要があります。

また、年末年始やゴールデンウィークなどの時期には、手続きが通常よりも長引くこともあるため、特に注意が必要です。証明書が必要な日が決まっている場合は、早めの手続きを心がけましょう。

証明書未着時の対処方法と問い合わせ先

証明書が申請後も届かない場合には、家庭裁判所への問い合わせが必要です。

申請から10日以上経過しても届かない場合には、まず申請した家庭裁判所の窓口へ電話で問い合わせを行い、申請状況や書類に不備がないかを確認してください。

郵送での取得の場合、郵便の遅延や紛失も考えられるため、返送用の封筒に記入した住所が正確かどうか、料金が不足していないかなども確認しておくと良いでしょう。

さらに、申請の控えや申請書のコピーがあると、問い合わせ時にスムーズに状況を確認できます。問い合わせの際には、事件番号や申請日などの情報を手元に用意し、正確に伝えることで迅速に対応してもらえるでしょう。

万が一相続放棄申述受理証明書を紛失した場合は、以下をご確認ください。

- 再発行の方法と必要書類

- 再申請時の注意点と費用

- コピー利用可否と原本が必要な場面

ここでは、再発行の方法と注意点について解説します。

再発行の方法と必要書類

相続放棄申述受理証明書を紛失してしまった場合、家庭裁判所に申請して交付を受けることが可能で、申請は何度でもできます(正確には再発行ではなく、交付申請)。

交付申請には以下の書類が必要です。

- 相続放棄申述受理証明書交付申請書

- 手数料(1通につき150円の収入印紙)

- 身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)のコピー

- 相続放棄申述受理通知書のコピー

- 相続放棄の申述時と現在の氏名・住所が異なる場合は、戸籍謄本や戸籍の附票等

- 返信用封筒と切手(郵送の場合)

申請方法は、窓口または郵送が利用可能です。

再申請時の注意点と費用

新たに交付申請する際には、手数料の支払いとともに、発行に必要な書類が必要です。

再発行時にも手数料が発生し、通常の発行と同じ金額(1通につき150円の収入印紙)がかかります。再発行された証明書は、原本と同じ効力を持ちますが、複数回の再発行を避けるためにも大切に保管しておきましょう。

提出先によっては「再発行された証明書」である旨を伝える必要がある点にもご留意ください。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

コピー利用可否と原本が必要な場面

相続放棄申述受理証明書は、原則として原本が求められるケースが多いですが、状況によってはコピーの使用が許可される場合もあります。

例えば、相続放棄の証明として金融機関に提出する際には、原本の提示後にコピーを提出することで済むことがあります。

しかし、司法書士や弁護士による手続きの際には、原本の提出が必須とされることが多いため、用途に応じた使用が必要です。

証明書のコピーを提出する場合、相続人自身が保管するためにコピーを複製しておくと安心です。

ただし、原本が手元にない場合、信頼性が不足するため、法的手続きや重要な契約には原本を提出するのが無難でしょう。用途に応じて適切な提出書類を用意し、無駄な再発行がないように工夫してください。

相続放棄のなら、専門家にご相談を

相続放棄申述受理証明書があれば、相続人が借金などの負債を引き継がない意思を証明でき、円滑な相続手続きが可能です。

取得には家庭裁判所での手続きや必要書類があり、特に代理人が取得する場合には条件が異なるため、慎重に行ってください。

また、手続きや書類の準備に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することで、よりスムーズな対応が可能となります。

特に時間や書類の準備が難しい方は、確実な手続きを行うためにも専門家への依頼をご検討ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

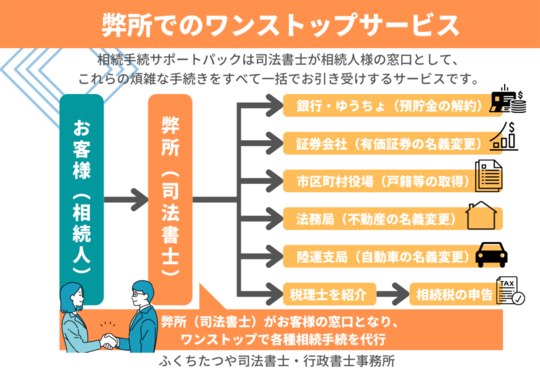

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。