運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

遺言書は、公正証書遺言が安心?

作成方法やメリット、注意点を解説!

遺言書は、公正証書遺言が安心?作成方法やメリット、注意点を解説!

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

遺言書とは、自分が亡くなったときに、自分の財産を誰にどれくらい相続させたいかを決めるための書類です。中でも「公正証書遺言」というものが存在します。この記事では、公正証書遺言の作成方法やメリット、注意点について解説します。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。信頼性が高く、法的な証明力と執行力があります。公証人は、遺言書の作成など、さまざまな公証事務を依頼されて行います。公正証書遺言は、遺言を残す本人の意思を公証人が正確に確認し、遺言書を作成します。そのため、遺言が無効になる可能性が低く、相続のトラブルを防ぐことができます。

役場で公正人が作成する遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。公証役場は、法務省の管轄機関で、全国に約300カ所あります。公証人は、法律実務に長く携わった者から公募され、法務大臣から任命されます。公正証書遺言の作成手順は、以下のとおりです。

- 公証役場で遺言を残す本人が口述する内容を、公証人が筆記します。

- 証人2人が立会います。

- 筆記内容を本人と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

- 内容が正確であると確認後、署名・押印して作成完了です。

- 遺言書は、原本を公証役場に保管し、正本と謄本を本人へ渡します。

遺言書には、本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「秘密証書遺言」は、封印した遺言書を、公証役場が受け取り保管するだけで、公証人が作成には携わりません。

2人以上の証人が立ち会って作成する

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立ち会いが必要です。ただし、法律で証人にできない人がいます。

- 未成年者

- 推定相続人と受遺者

- 配偶者と直系親族

- 四親等内の親族

- 公証人の配偶者

- 書記および使用人

上記に該当する人は、遺言の内容により損害を受ける可能性があるため、証人としてふさわしくありません。仮に証人とした場合は、公正証書遺言が無効になります。そのため、証人を依頼する際には、利害関係のない第三者を探す必要があります。司法書士や行政書士、弁護士などの法律の専門家を証人に依頼するケースが多いといえるでしょう。

公正証書遺言を作成する際の必要な書類

公正証書遺言の作成には、遺言を残す本人の身分と、財産内容を証明する以下の書類が必要です。

- 運転免許証などの公的な本人確認資料

- 印鑑登録証明書

- 遺言者本人の戸籍謄本

- 遺言者と相続人の続柄を示す戸籍謄本

- 財産を相続人以外へ譲る場合には受遺者の住民票の写し

(受遺者が法人の場合は資格証明書) - 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

- 不動産の登記簿謄本

- 預貯金通帳

加えて、証人となる人の氏名・生年月日・住所・職業を明記した書類と、証人の本人確認資料も必要です。また場合により、上記以外の書類が必要になる場合もあるため、事前に公証役場へ確認するのが良いでしょう。

公正証書遺言を作成するメリットとデメリットについて、以下で解説します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の主なメリットは、以下のとおりです。

遺言状が無効になる可能性が低い

法律の専門家である公証人が作成するため、強い法的実効性があります

信用度が高い

2人の証人と、遺言者本人の身分証明書や印鑑証明書を添付しており、本人の意思であると証明できます。

検認手続きが不要

自筆遺言状には家庭裁判所での検認が必要です。しかし、公正証書遺言は公証役場で作成するため、偽造や変造の疑いがありません。

身体に障害・外出困難でも作成可能

遺言者本人の身体が不自由で書類を筆記できない状態でも、公証人が聞き取り、作成できます。また、本人が申請すれば署名や押印も代理で行えます。本人が外出困難な場合には、公証人が自宅や病院へ出張することも可能です。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言を作成する際のデメリットは、手数料などの費用がかかる点です。また、証人を法律専門家や公証役場からの紹介に依頼する場合は、報酬の別途支払いが必要です。

公正証書遺言が完成するまでの手順を解説します。1つずつ手順を見ていきましょう。

1.遺言書の原案を作成する

始めに遺言書の原案を作成するために、作成意図を明確化しておきましょう。具体的には、以下の観点をふまえましょう。

遺産分割協議のトラブルを防ぐ

遺産相続をめぐる争いはよくあることです。相続人同士だけでなく、周囲の利害関係者の介入によって、遺産分割協議がまとまらず、親族関係が悪化することもあります。遺言書で遺産分割を明確にしておけば、こうしたトラブルを防げます。

財産の相続先を指定できる

血縁者以外の人にも遺産を譲りたい場合や、相続人同士で遺産の分け方を決めたい場合などに、遺言書は有効です。遺言書を作成しておけば、生前の意志を遺産相続に反映できます。

遺言内容を相談しておく

遺言内容について公証役場では相談ができません。具体的に「特定の誰かに相続させたい物がある」「相続税をできるだけ減らせるようにしたい」など、法律的な相談は弁護士や司法書士などの専門家へ事前に相談しておきましょう。

上記の相談を済ませてから遺言書の原案を作成します。また、相続させる財産のリスト作成も必要です。現預金・不動産・株式・そのほかにお金へ換算可能なものをリストに書き出します。それらを誰にどのくらい相続させるかを決めましょう。

2.必要書類の準備

公正証書遺言作成の必要書類を準備します。以下の書類を市町村の役所窓口で申請します。

- 遺言者の戸籍謄本

- 遺言者と相続人の続柄を示す戸籍謄本と住民票(本籍記載)

(財産を相続人以外へ譲る場合には、対象者の住民票の写し) - 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

- 固定資産評価証明書(財産に不動産がある場合)

(自宅へ送付される固定資産税納税通知書でも可)

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局への申請が必要です。遺言執行者の指定をする場合は、相手の氏名・生年月日・住所・職業を記載した書類も準備しましょう。

3.証人を2人依頼する

公正証書遺言を作成する際には、証人を2人以上立てる必要があります。ただし、未成年者や相続人、配偶者、直系血族、4親等以内の親戚、使用人などは、証人として指名できません。信頼できる友人または司法書士、弁護士などの法律の専門家に頼むのが良いでしょう。法律の専門家に依頼する場合、費用は10万円から20万円ほどかかりますが、守秘義務を守る専門家です。これにより、遺言内容が家族内で漏れる心配はないといえます。

信頼できる知人に依頼する場合は高額な費用もかかりません。しかし、近しい関係者は本人の近親者とも親しいことが多く、証人になれるか注意が必要です。

どうしても証人を頼む先が見つからない場合は、証人を公証人役場から有償で紹介してもらうこともできます。費用は1人に約1万円かかります。

4.公証人と打ち合わせ出し

遺言書の原案と必要書類をそろえたら、最寄りの公証役場へ面談予約を入れましょう。健康上の理由で公証役場へ行けない場合は、公証人に出張してもらう手配が可能です。

公証人との打ち合わせは、面談をしながら遺言の文章を法的に正しい形へ整えていく作業です。この面談では遺言書の書式や記述の指導を行いますが、遺言内容の相談はできません。平均1~2回の面談で打ち合わせは終了し、公正証書遺言の作成日を決定します。

5.公正証書遺言の作成

決められた期日に遺言を残す本人と証人2名で公証役場へ行き、以下の手順で遺言書を作成します。

- 遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記

- 公証人が証言内容を遺言者と証人の前で読み上げる

- 遺言者と証人2人が証書に署名・押印

- 公証人が証書に署名・押印し、方式に準じて作成されたものと付記

- 公正証書遺言の原本と写しである正本・謄本の3通を作成

- 公正証書遺言原本を公証役場で保管し、正本・謄本を遺言者へ渡す

- 証書の作成費用を精算

上記の手順を踏み、公正証書遺言の作成が完了します。

公正証書遺言を作成する場合、いくつかの注意点があります。ここでは、公正証書遺言を作成するときの注意点について、3つのポイントに絞って解説します。

遺留分を考慮して作成する必要がある

遺言書内容は本人の意図を記載し、財産の相続先や配分比率を自由に決められます。

しかし、法律で決められた「遺留分」は無効にできません。遺留分とは、近親の法定相続人に保証される遺産取得分の権利です。基本的に財産の1/2は遺留分として、配偶者や子どもで分配します。

法定遺言事項以外の事柄は、法的効力がない

「法定遺言事項」とは法的拘束力がある遺言書内容のことです。事項目は14種類存在し、法的対象から要約すると、以下の3項目にまとめられます。

- 相続に関する事項(相続分の指定、誰に取得させるか、相続の廃除またはその取消)

- そのほかの財産処分に関する事項(遺贈、生命保険の受取人変更)

- 遺言の執行に関する事項(執行者の指定、第三者への指定の委託)

遺言書内で、これらに言及した記述は法的拘束力を持ちます。逆に、これ以外は遺族へ向けた個人的なメッセージと見なされ、法律的効力がありません。しかし、心情を込めたメッセージを残すことで、遺族が納得し相続トラブルを防げる場合があり、無意味な行為ではありません。

手数料がかかる

公正証書遺言作成には手数料が必要です。金額は法律で全国一律に決められています。

| 遺言書に記載する財産額 | 手数料 |

|---|---|

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |

| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |

| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |

| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |

上記の表に記載した内容以外に、手数料算出の留意点があります。

全体手数料

手数料は相続人ごとに発生するため、人数分を合算した金額が公正証書の全体手数料です。

遺言加算

財産の全体額が1億円以下では、全体手数料に11,000円が加算されます。

交付手数料

公正証書は原本の枚数が4枚を超える場合(横書きの書式では3枚)は、超える1枚ごとに250円の手数料が追加でかかります。さらに、正本や謄本の交付では枚数1枚に付き250円の手数料が必要です。

出張加算

公正証書遺言書の作成を、公証人が作成者のいる病院・自宅・老人ホームなどの病床で行った場合、全体手数料に50%の加算があります。公証人の日当と交通費も別途必要です。

公正証書遺言の作成場面では、上記以外の個別の理由から費用が発生することがあります。金額の詳細は、それぞれの公証役場へ問い合わせてみましょう。

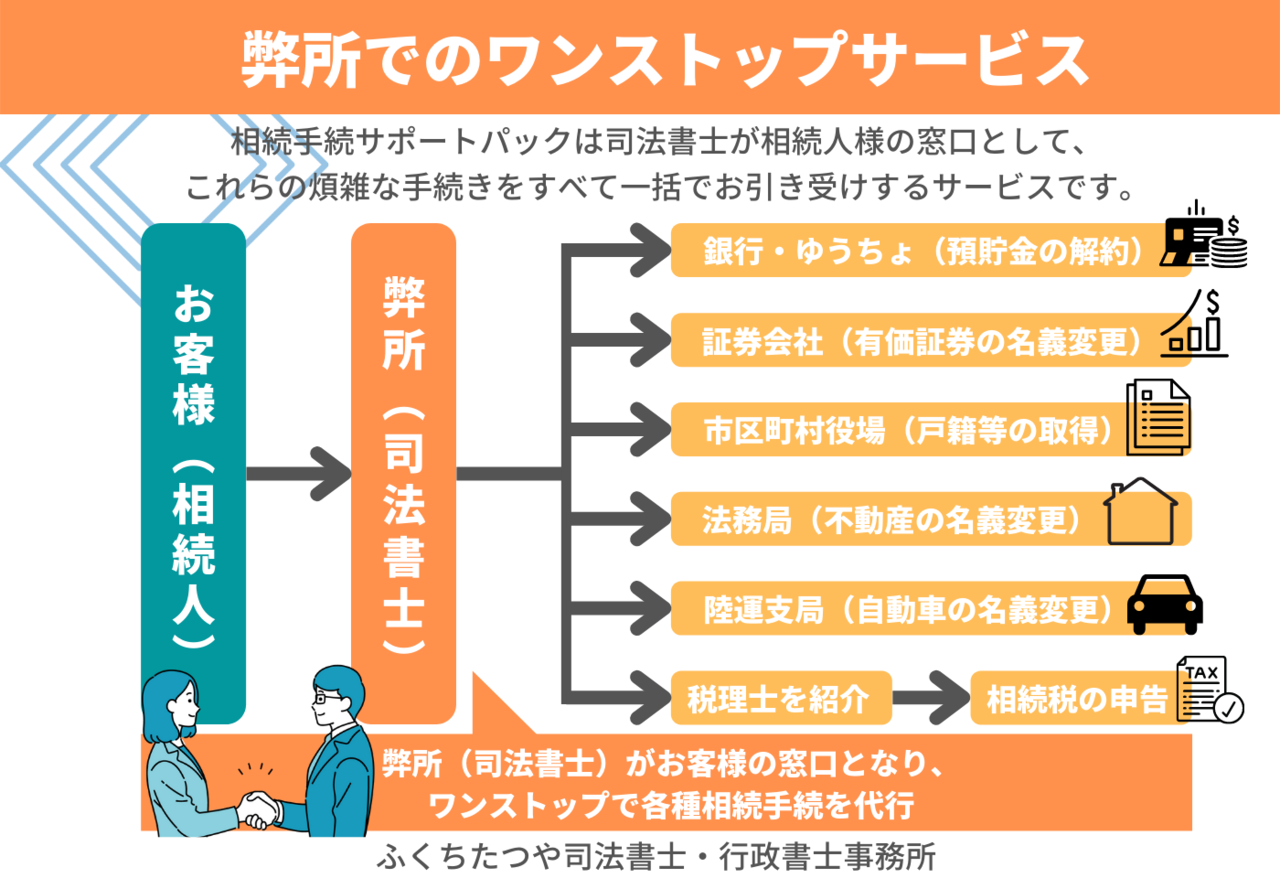

遺産相続の手続きは、複数の書類を提出したり、相続人間で話し合ったり、面倒で複雑な印象があるかもしれません。また、亡くなった直後は、ほかのやるべき手続きに追われて、遺産相続まで手が回らないこともあります。

しかし、手続きを先延ばしにすると、期限を過ぎて負債を相続したり、余計な税金を払わなければならなくなったりするリスクがあります。そのため、期限をよく確認して、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

万が一、遺産相続の手続きが難しいと感じた場合は、一人で抱え込まずに、弁護士や司法書士、金融機関などの専門家に相談するのも一つの方法です。専門家は、それぞれの得意分野が異なるため、困ったときは、その分野に詳しい専門家に相談すると良いでしょう。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。