運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

自筆証書遺言保管制度とは?

メリット・デメリット、費用や注意点など解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

自筆証書遺言は、自分の意思を確実に伝えるための重要な手段です。しかし、法務局に保管する際に遺言書の内容が他人に知られることを心配される方も多いのではないでしょうか?

また、遺言書を修正したい場合、手続きが複雑であることに不安を感じる方も少なくありません。さらに、法務局での保管費用が本当に他の方法と比べてお得なのか、疑問を持つ方もいるでしょう。

本記事では、そうした不安や疑問に応えるため、自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリットや費用、注意点について解説します。

安心して遺言書を保管できるよう、また、適切な選択ができるように最後までお読みください。

目次

制度の概要と目的

自筆証書遺言保管制度とは、令和2年7月10日から開始された、自筆で作成した遺言書を法務局に保管できる制度です。

従来、自筆証書遺言は自宅などで保管するのが一般的でしたが、紛失や改ざん、発見されないといったリスクがありました。この制度を利用することで、これらのリスクを回避し、遺言者の意思を確実に実現することを目的としています。

法務局は全国に312か所設置されており、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局で申請できます。保管期間は遺言者の死亡までで、その後は相続人への通知など適切な手続きが取られます。

法務局での保管の流れ

自筆証書遺言を法務局に保管するには、以下の流れで手続きを行います。

- 遺言書の作成

- 民法で定められた要件を満たした自筆証書遺言を作成します。

- 保管申請書の入手

- 法務局の窓口またはホームページから保管申請書を入手します。

- 必要書類の準備

- 遺言書、保管申請書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)を用意します。

- 手数料の納付

- 収入印紙で3,900円の手数料を納めます。

- 法務局への申請

- 必要書類と手数料を持って、管轄の法務局に保管申請を行います。

- 保管

- 法務局は遺言書を保管し、保管証を交付します。

申請は、遺言者本人が行う必要があり、代理人による申請は認められていません。

また、申請は事前予約制となっているため、事前に法務局に連絡して予約を取りましょう。

保管制度の歴史と導入背景

従来、自筆証書遺言は、その手軽さゆえに多くの人に利用されてきましたが、紛失や改ざん、発見されないといったリスクが常に存在していました。

こうしたリスクを軽減し、遺言者の意思をより確実に実現するために、自筆証書遺言保管制度が令和2年7月10日に導入されました。

これにより、自筆証書遺言の安全性と信頼性が向上し、より多くの人が安心して利用できるようになりました。また、検認手続きが不要になったことで、相続手続きの負担軽減にもつながっています。

遺言書を法務局で保管することで、以下のようなメリットがあります。

- 紛失や改ざんのリスク軽減

- 相続人への確実な通知

- 検認手続きが不要

- 遺言書の安全性が向上

- 費用が比較的安価

ここでは自筆証書遺言保管制度のメリットを解説します。

紛失や改ざんのリスク軽減

遺言者が亡くなった後、あらかじめ指定された相続人や受遺者には法務局から自動的に遺言書の存在が通知されます。

これによって遺言書が発見されないまま相続手続きが進むことが防がれ、特に、遺言書が存在するかどうかを知らない相続人にとって有効です。

通知は最大3名まで指定でき、特に重要な相続手続きが確実に進むように整っています。結果的に、家族や相続人の間で遺言書を探す負担が減り、スムーズな相続手続きが期待できます。

検認手続きが不要

自筆証書遺言書を法務局に保管すると、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きの負担が軽減されます。

通常、遺言書を開封する前に、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、保管制度を利用している場合は検認手続の省略が可能です。

相続人は遺言書の内容に基づく財産分割や名義変更を迅速に進めることができるようになり、相続手続きをスムーズに進行させたい方にとっては大きなメリットです。

遺言書の安全性が向上

法務局に保管された遺言書は、厳格なプライバシー保護がなされ、法務局職員による内容の閲覧は一切行われず、遺言者の意思を尊重する形で厳重に保管されます。

また、遺言者が生前に遺言書を閲覧したい場合も、本人確認を徹底し、モニターを通しての閲覧のみが許可されており、遺言書の内容が無断で公開されることなく、個人情報が守られます。

遺言書の保管に対して高い信頼性と安全性を求める方にとって、法務局での保管は最適な選択肢です。

費用が比較的安価

自筆証書遺言保管制度の費用は、一度の手数料3,900円のみで、50年間の保管が保証されます。

公正証書遺言の場合、作成時に財産額に応じた手数料がかかり、一般的には数万円から十数万円の費用が必要です。

それに対して、自筆証書遺言は作成費用が無料であり、保管料も一度だけの支払いで済むため、非常に経済的です。

また、信託銀行や司法書士による保管は、年間保管料が発生することが多いため、長期的に見て費用対効果が高いといえるでしょう。

このため、費用を抑えつつ遺言書をしっかり保管したい方にとって、自筆証書遺言保管制度は魅力的な選択肢です。

自筆証書遺言を法務局に保管することには多くの利点がある一方で、いくつかのデメリットも存在します。費用や手続きの面で、利用者にとっては負担となる場合があります。また、遺言書を法務局に保管することによって、プライバシーの面でも不安を感じる方がいるかもしれません。こうした問題点を理解しておくことが、制度を活用する際の重要なポイントとなります。ここでは、自筆証書遺言保管制度のデメリットについて詳しく解説します。

保管費用の負担

自筆証書遺言を法務局に保管する場合、3,900円の保管費用がかかります。これは、遺言書1通あたりの費用であり、複数通の遺言書を保管する場合には、それぞれに費用が発生します。

公正証書遺言の場合、作成費用は遺言の内容や財産の価額によって異なりますが、数万円から数十万円かかるのが一般的です。そのため、費用面だけで比較すると、自筆証書遺言保管制度の方が安価と言えるでしょう。

しかし、自筆証書遺言の場合、遺言書の作成を専門家に依頼すると別途費用がかかる場合があります。また、遺言書の内容に不備があった場合、修正のために再度保管申請を行う必要があり、その度に費用が発生します。

そのため、費用面を考慮する際には、保管費用だけでなく、遺言書の作成費用や修正費用も含めて総合的にご判断ください。

手続きの煩雑さ

自筆証書遺言を法務局に保管する場合、遺言者本人が法務局に出向いて申請手続きを行う必要があります。

手続き自体は複雑ではありませんが、必要書類を集めたり、法務局に出向いたりする手間がかかります。

特に、高齢者や病気などで外出が困難な人にとっては、負担が大きいと感じるかもしれません。

公正証書遺言の場合、公証役場に出向いて手続きを行う必要がありますが、遺言者本人が出向くことが難しい場合は、代理人による手続きも可能です。

また、自筆証書遺言保管制度では、遺言書の内容を変更する場合、一度保管を撤回し、新たに遺言書を作成して再び保管申請を行う必要があります。

この手続きにも、手間と費用がかかるため、手続きの煩雑さを避けるためには、遺言書の内容をよく検討し、なるだけ変更がないように作成しましょう。

プライバシーの懸念

自筆証書遺言を法務局に保管する際、遺言書の内容が法務局に知られてしまうのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。

遺言書の保管手続き時には、遺言書の形式が正しいかどうかを確認するために、法務局職員が内容にアクセスする必要があります。

ただし、この確認は遺言書が法律の形式に適合しているかどうかを確かめるためであり、法務局は遺言書の内容を厳重に管理しており、職員が遺言書の内容を勝手に閲覧することはありません。

法務局職員は公務員として職務上知り得た情報を他人に漏らすことはなく、厳格な守秘義務が課されており、プライバシーの保護と情報の適切な開示のバランスが取られています。

自筆証書遺言を保管する際、どの方法を選ぶかによって、かかる費用や手続きが大きく異なります。以下を確認しましょう。

- 法務局での保管費用

- 司法書士や他の保管方法との費用を比較

- 費用対効果の考え方

ここでは、自筆証書遺言とその他の保管費用について解説します。

法務局での保管費用

自筆証書遺言を法務局に保管する場合の費用は、遺言書1通につき3,900円かかり、保管申請時に収入印紙で納付します。

保管費用は、遺言書の保管期間や内容に関わらず一律です。また、保管期間は遺言者の死亡までとなり、その後は相続人等への通知などの手続きが行われます。

保管費用以外に、遺言書の作成費用がかかる場合があります。自筆証書遺言は自分で作成することもできますが、法律の知識がない場合は、専門家(弁護士や司法書士など)に依頼することをおすすめします。

専門家に依頼する場合の費用は、遺言の内容や専門家によって異なりますが、数万円から数十万円程度が目安です。

司法書士や他の保管方法との費用を比較

自筆証書遺言の保管方法には、法務局に保管する以外にも、以下の方法があります。

- 自宅保管

- 費用はかかりませんが、紛失や改ざんのリスクがあります。

- 金庫保管

- 費用は金庫の購入費用のみですが、自宅保管と同様に紛失や改ざんのリスクがあります。

- 信託銀行保管

- 年間数千円から数万円程度の保管費用がかかります。

- 司法書士保管

- 年間数千円から数万円程度の保管費用がかかります。

司法書士に保管を依頼する場合、保管費用に加えて、遺言書の作成費用や相談料などがかかる場合があります。

費用対効果の考え方

自筆証書遺言の保管方法を選ぶ際には、費用だけでなく、安全性や信頼性、手続きの煩雑さなども考慮しましょう。

法務局に保管する場合、費用は比較的安価ですが、遺言者本人が法務局に出向いて手続きを行う必要があり、手続きに手間がかかります。

信託銀行や司法書士に保管を依頼する場合、費用は高くなりますが、安全性や信頼性が高く、手続きも簡便です。

どの保管方法が最適かは、遺言者の状況や希望によって異なりますので、費用対効果を考慮しながら、自分に合った保管方法を選ぶようにしましょう。

遺言書の保管方法について、以下を確認しましょう。

- 公正証書遺言との違い

- 司法書士による保管の特徴

- 各保管方法のメリット・デメリットを比較

ここでは、公正証書遺言や司法書士保管との違いについて解説します。

公正証書遺言との違い

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の主な違いは以下の通りです。

| 項目 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

| 作成方法 | 遺言者本人が自筆で作成 | 公証人が作成 |

| 証人 | 不要 | 2人以上必要 |

| 費用 | 3,900円 (保管費用) | 数万円~数十万円 (作成費用) |

| 検認 | 不要 | 不要 |

| 保管場所 | 法務局 | 公証役場 |

| メリット | 手軽に作成できる 費用が安い | 法的効力が高い 紛失・改ざんのリスクがない |

| デメリット | 遺言書の内容に不備があると無効になる可能性がある 遺言者本人が法務局に申請する必要がある | 費用が高い 証人を立てる必要がある |

司法書士による保管の特徴

司法書士に遺言書の保管を依頼する場合、以下の特徴があります。自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の主な違いは以下の通りです。

遺言書の作成サポート

司法書士は、遺言書の作成に関する相談やアドバイス、遺言書の作成代行を行うことができます。

保管の安全性

司法書士は、遺言書を厳重に保管します。

検認手続きのサポート

相続発生後、司法書士は検認手続きをサポートすることができます。

司法書士に遺言書の保管を依頼する場合、年間数千円から数万円程度の保管費用がかかり、遺言書の作成や相談料なども別途かかる場合があります。

各保管方法のメリット・デメリットを比較

| 項目 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 司法書士保管 |

|---|---|---|---|

| 費用 | 安い | 高い | 中程度 |

| 手続き | 比較的簡単 (事前予約必要) | 専門家のサポートあり | 簡単 |

| 安全性 | 高い | 高い | 高い |

| 信頼性 | 高い | 高い | 高い |

| 検認 | 不要 | 不要 | 自筆証書の場合必要 |

| 保管場所 | 法務局(50年間) | 公証役場 | 貸金庫等 |

自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点

自筆証書遺言保管制度は、遺言書を法務局で安全に保管できる利便性がある一方で、以下のような注意すべきポイントがあります。

- 遺言書を修正するたびに再提出が必要

- 遺言者本人が法務局に申請する必要がある

- 保管されている遺言書が最新である保証がない

ここでは、制度利用時の重要な注意点について詳しく解説します。

遺言書を修正するたびに再提出が必要

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言書の内容を修正する場合は、一度保管されている遺言書を返却してもらい、新たに修正した遺言書を作成して、再び保管申請を行う必要があります。

これは、遺言書が法務局で厳重に管理されているため、容易に修正できないようになっているためです。

遺言書を修正する場合、以下の手順を踏む必要があります。

- 法務局に遺言書保管の撤回を申請します。

- 法務局から遺言書が返却されます。

- 修正した遺言書を作成します。

- 修正した遺言書を法務局に保管申請します。

遺言書を修正するたびに、これらの手続きが必要となるため、注意が必要です。

遺言者本人が法務局に申請する必要がある

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言者本人が法務局に出向いて申請手続きを行う必要があり、代理人による申請は認められていません。これは、遺言書が遺言者本人の真意に基づいて作成されたものであることを確認するためです。

遺言者本人が法務局に出向くことが難しい場合は、公正証書遺言を作成することを検討する必要があります。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成するため、遺言者本人が出向くことができなくても、代理人による手続きが可能です。

保管されている遺言書が最新である保証がない

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、保管されている遺言書が最新のものであるという保証はありません。

遺言者は、いつでも遺言書の内容を変更することができます。そのため、法務局に保管されている遺言書よりも後に作成された遺言書が存在する可能性があります。

相続開始後、複数の遺言書が発見された場合、後に作成された遺言書が有効となります。そのため、自筆証書遺言保管制度を利用する場合でも、遺言書を保管した後に遺言書の内容を変更した場合は、その旨を家族や親族に伝えておくことが重要です。

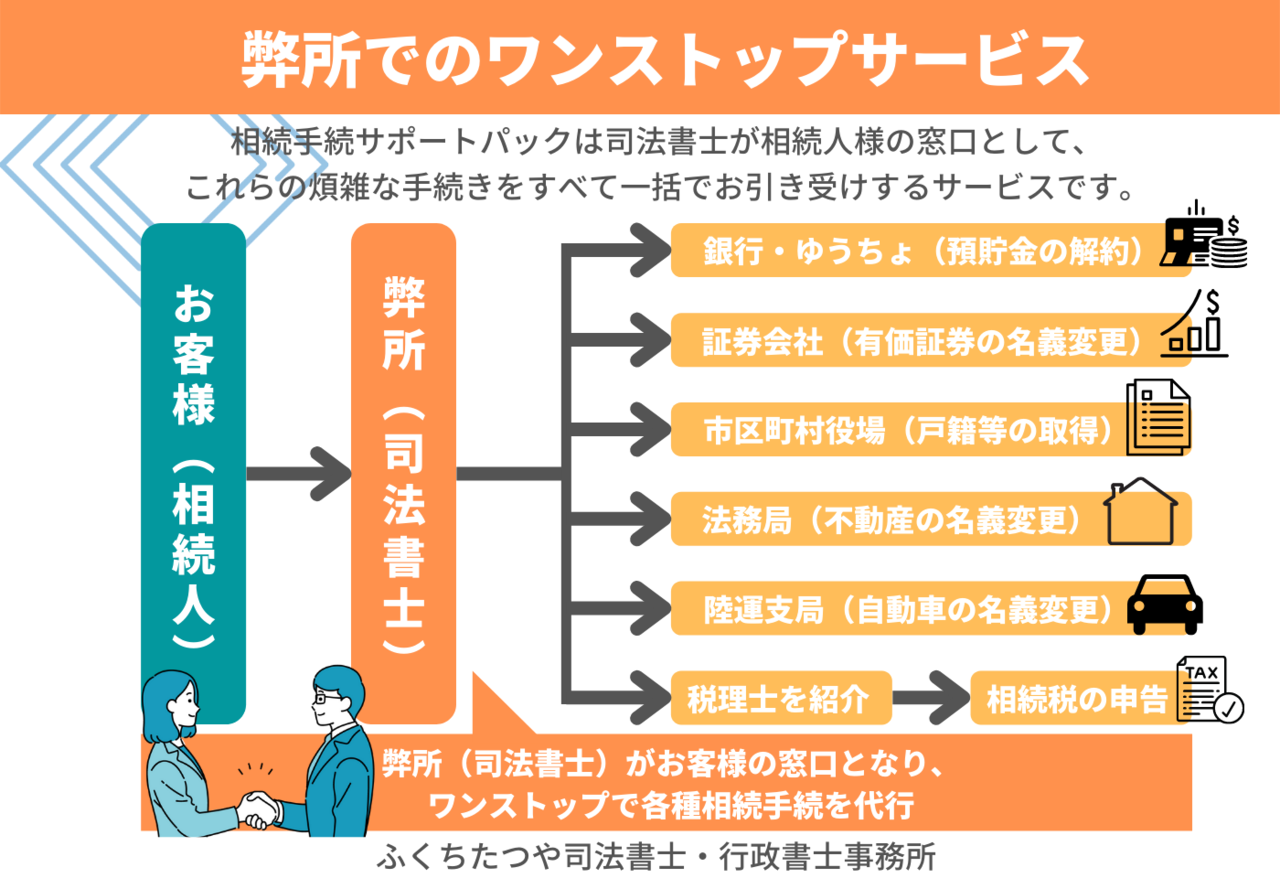

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。