運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

相続放棄者がいる相続登記はこう進める!

必要書類と注意点を完全ガイド

必要書類と注意点を完全ガイド

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「相続放棄をした者がいる場合の相続登記」はややこしくなると耳にしたことがあるかもしれません。たしかに、相続放棄が関係することで登記の流れや必要な書類に影響が出ます。

しかしながら、相続登記の全体像を正しく理解すれば、「相続放棄をした者がいる」場合でもスムーズに手続きを進める事が可能です。

この記事では、相続放棄をした者がいるときの相続登記について、わかりやすく解説していきます。

相続放棄をした者がいても相続登記はできる

結論を申し上げると、相続放棄をした者がいても相続登記は問題なく行えます。

民法第939条により、相続放棄をした者は相続開始の当初から相続人でなかったものとされます。よって、相続放棄をした者は、相続手続上、遺産分割協議にも相続登記にも関与する必要はありません。

民法第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄をした者がいると相続人の範囲が変わる?

相続放棄をした者がいる場合に相続人の範囲が変わることがあります。

たとえば、第一順位の子ども全員が相続放棄した場合、本来相続人ではなかった第二順位の父母や第三順位の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

そのため、誰が最終的な相続人になるのかを戸籍などでしっかり確認しておきましょう。

相続放棄をした者は遺産分割協議に参加しなくて良い

相続放棄をした者は、遺産分割協議に参加する必要はありません。なぜなら相続放棄が受理された時点で「初めから相続人ではない」と民法で定められているためです。

当然、相続放棄をした者は遺産分割協議書に署名捺印する必要もないですし、相続登記の際に意思確認や同意は不要です。

ただし、相続放棄の事実を証明する書類は求められるため、その取得方法は後述します。

相続放棄をした者がいる場合の相続登記では通常の必要書類に加えて相続放棄をしたことを証明する書類が必要となります。追加書類とその取得方法をわかりやすく解説します。

相続放棄を証明する書類とは?

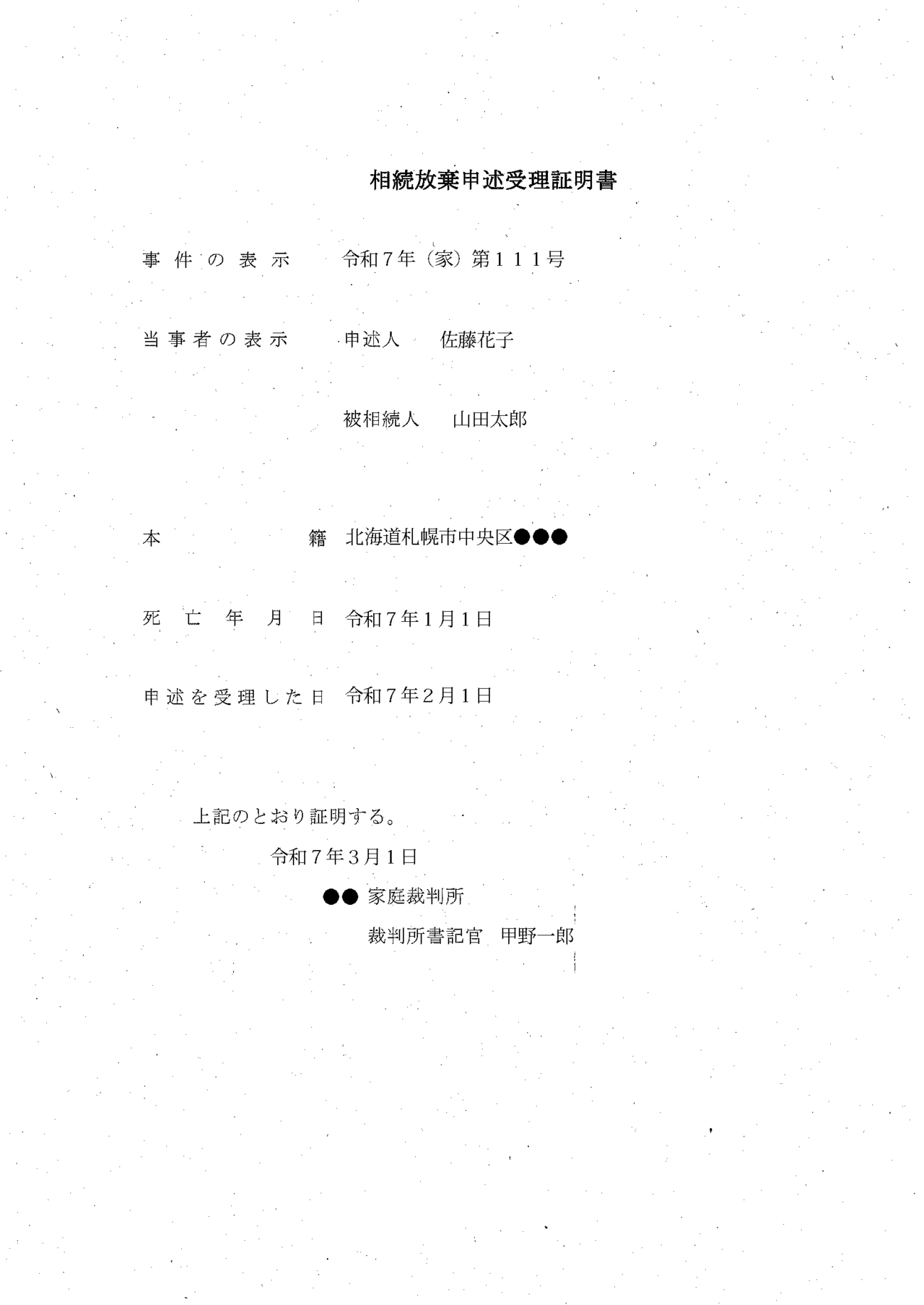

相続放棄をした者がいる場合、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を他の登記申請書類と併せて提出することで、登記官に対し相続放棄をした者の放棄の事実を証明できます。

実務上、どちらも相続放棄を証明することはできます。つまり、どちらも相続登記の際の添付書類として使用できますが、「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄が受理された際に「相続放棄をした者」に対し発行され、「相続放棄申述受理証明書」は利害関係人が家庭裁判所に申請すれば「申請した利害関係人」に発行されるという違いがあります。

- 相続放棄申述受理通知書…相続放棄した者に発行

- 相続放棄申述受理証明書…申請した者に発行

★ワンポイント★

「相続放棄申述受理通知書」は再発行されません。相続登記で使用する際は原本還付請求を忘れずに!

相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書は、放棄をした家庭裁判所に申請すれば取得できます。

相続放棄申述受理証明書の取得には、申請書・収入印紙(150円/通)・被相続人との利害関係を証明する書類・返信用封筒(郵送申請の場合)が必要です。

郵送での申請も可能で、発行までには通常1週間前後かかります。

【関連記事】

相続放棄をした者がいる場合、遺産分割協議にその者の同意や署名・捺印は不要です。相続放棄が受理されていれば、遺産分割協議への関与は必要となりません。

相続放棄者は遺産分割協議に加わる必要がない

相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

民法第939条によれば、相続放棄をした者は相続開始から相続人ではなかったものと扱われます。したがって、相続財産の分配方法を決める遺産分割協議に相続放棄をした者が加わる法的義務はありません。

当然、遺産分割協議書への署名・捺印も不要です。

遺産分割協議書に署名すると放棄が無効になる?

相続放棄をした者が遺産分割協議書に署名・捺印すると、相続放棄が無効となる可能性があります。

相続放棄をした者は相続人ではないため、遺産分割協議に参加することはできません。しかし、遺産分割協議書に署名・捺印をしてしまった場合、「遺産の取得意思がある」と判断されて、それが「単純承認」と見なされ、相続放棄が「無効」とされる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、相続放棄をした者は遺産分割協議書に署名・捺印せず、書類の作成段階で明確に除外する必要があります。相続放棄の事実を証明する書類の提出とあわせて、適切な形で遺産分割協議書を作成することが重要です。

相続放棄をした者がいる場合の相続登記に特化して、スムーズに手続きを進めるための流れをステップごとに解説します。

ステップ1|相続人の確定と相続放棄の有無の確認

相続人が誰なのかを確定し、相続放棄の有無を明確にします。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め法定相続人を確定します。相続放棄者がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」などで放棄の事実を確認します。

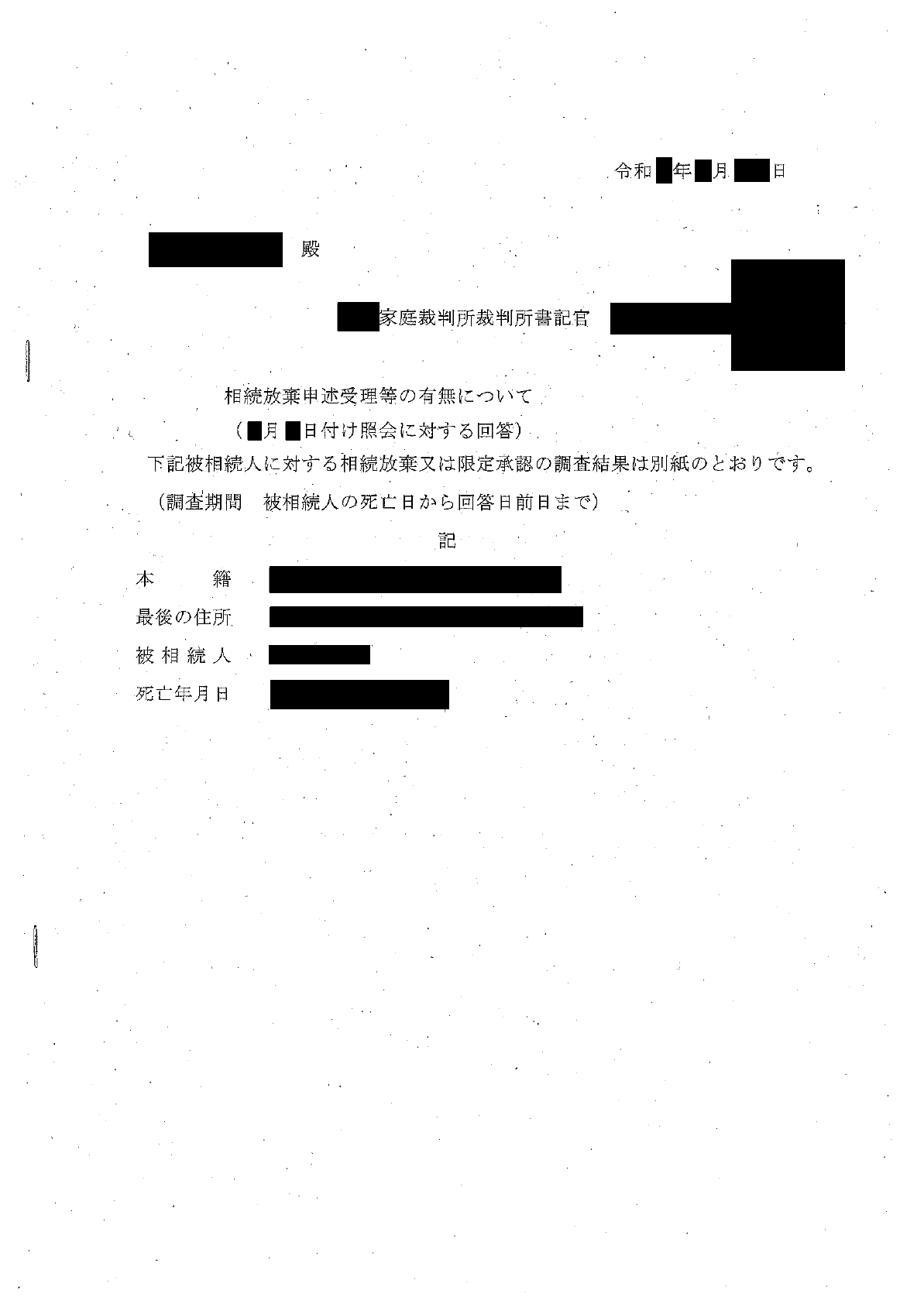

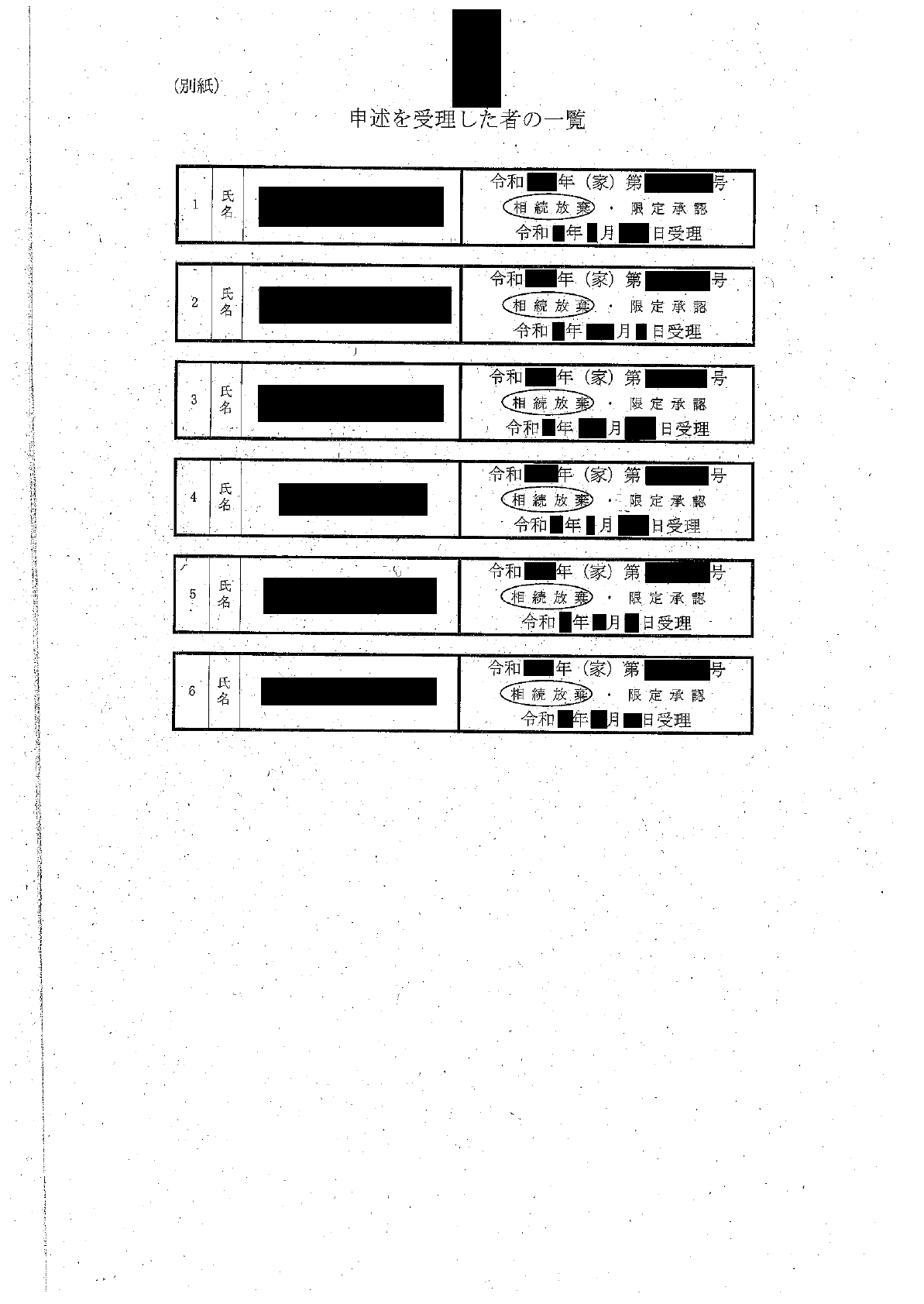

また、「放棄したかどうかもわからない」というケースでは、家庭裁判所に対して「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」という制度を利用できます。

この制度を利用すれば、相続人が相続放棄しているのかを客観的に確認することができ、相続登記手続きに大きく役立ちます。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

- 照会できる人:相続人、利害関係人(債権者等)

- 照会先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

- 手数料:無料

- 添付書類:被相続人の住民票の除票、照会者と被相続人の関係が分かる戸籍、照会者の住民票(本籍入り)、返信用封筒+切手(郵送の場合)

【関連記事】

ステップ2|遺産分割協議書の作成と必要書類の準備

相続人が確定したら、遺産分割協議書を作成し、相続登記に必要な書類を整えます。

遺産分割協議書には、相続人全員(※放棄者は除く)の署名・捺印が必要です。加えて、登記申請には以下の書類が必要になります。

- 登記申請書

- 相続関係説明図

- 被相続人の戸籍等式

- 相続人全員の戸籍謄本(放棄者も必要)

- 遺産分割協議書

- 印鑑登録証明書(放棄者は不要)

- 住民票(不動産を取得する者のみ)

- 固定資産評価証明書

- 相続放棄申述受理証明書等(放棄者がいる場合)

ステップ3|法務局に登記申請する

必要書類が揃ったら、管轄の法務局へ登記申請を行います。

登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。申請方法には「窓口提出」「郵送」「オンライン申請」がありますが、初めての方には窓口か郵送をお勧めします。

登記完了までには通常1〜2週間程度かかります。不備があった場合は法務局から連絡が来るので、補正等は迅速に対応しましょう。

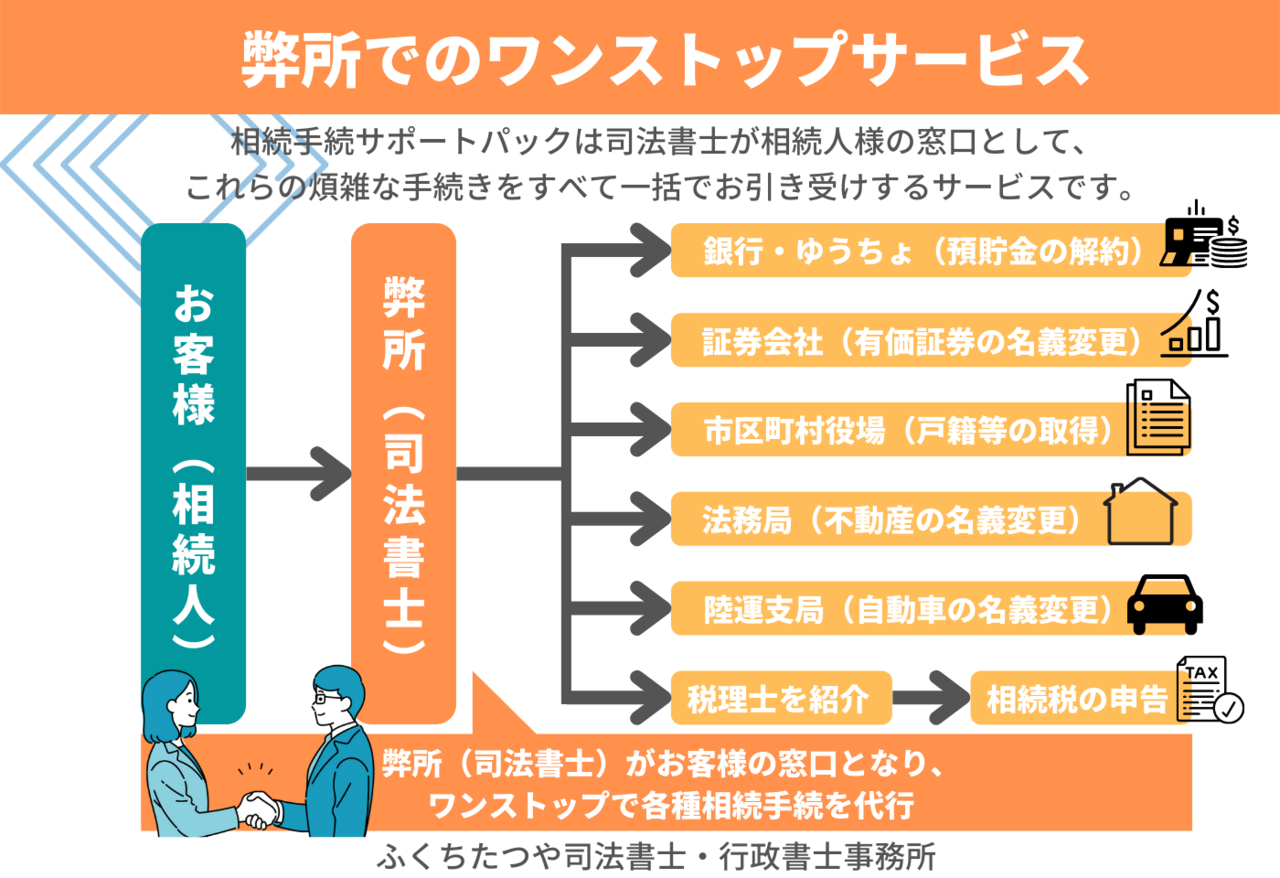

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。