運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

相続で損をしない!

単純承認・相続放棄・限定承認の正しい選択と注意点

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

ご家族が亡くなられた際、相続について考えなければならない時は突然来ます。

「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という言葉を聞いたことがあるけれど、具体的にどう違うのか、自分はどうすれば良いのか、悩んでしまうケースも少なくありません。

もしかしたら、

「親に借金があるかもしれない…相続放棄すべき?」

「実家だけは残したいけど、どうすればいい?」

「手続きの期限が迫っているのに、何から手をつければ…」

と、手が留まってしまう可能性は十分にあります。

本記事では、相続の基本的な知識から、各選択肢のメリット・デメリット、注意点、そして判断に迷った時の対処法まで、相続に直面した方が知っておくべき情報を網羅的に解説しますので、ぜひ、最後までお読みください。

目次

相続が発生した場合、相続人は次の3つの選択肢から1つを選ぶことになります。

- 単純承認

- 相続放棄

- 限定承認

それぞれの選択肢のメリット・デメリットと、具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。

単純承認とは?

メリット・デメリットと選ぶべきケース

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産(プラスの財産もマイナスの財産もすべて)を無条件に受け継ぐことです。

メリット

手続きが最も簡単で、特別な手続きは必要ありません。

熟慮期間(相続開始を知った時から3ヶ月)内に何もしなければ、自動的に単純承認したとみなされます。

デメリット

借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

一度単純承認をすると、原則として撤回できません。

単純承認を選ぶべきケース

明らかにプラスの財産がマイナスの財産より多い場合

相続財産の内容が明確で、負債がない、または少ないことが確実な場合

相続放棄とは?

メリット・デメリット、注意すべき落とし穴

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がないことです。プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄することになります。

メリット

借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。

相続争いから離脱できます。

デメリット

プラスの財産も一切受け取ることができません。

一度相続放棄をすると、原則として撤回できません。

自分が相続放棄をすると、他の相続人に影響が及ぶ場合があります(次の順位の相続人が繰り上がる)。

相続放棄を選ぶべきケース

明らかにマイナスの財産がプラスの財産より多い場合

被相続人と疎遠で、相続に関わりたくない場合

他の相続人に財産を集中させたい場合

限定承認とは?

複雑な手続きを理解して有効活用

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、被相続人の借金などのマイナスの財産を弁済する方法です。

メリット

プラスの財産の範囲内でしか借金を返済する必要がないため、リスクを限定できます。

特定の財産(例えば、実家や家業の資産など)をどうしても手放したくない場合に有効です。

デメリット

手続きが非常に複雑で、手間と時間がかかります。

相続人全員で申述する必要があるため、他の相続人の協力が必要です。

家庭裁判所への申立てや、財産目録の作成、債権者への公告・催告など、煩雑な手続きが必要です。

限定承認を選ぶべきケース

財産と借金のどちらが多いか不明確な場合

特定の財産(実家など)をどうしても手放したくない場合

相続財産の中に、どうしても手放したくない財産がある場合

相続人全員が限定承認に同意している場合

【ケース別】判断に迷う…こんな時はどうすればいい?

相続の選択は、人生を左右する重要な決断です。しかし、実際には判断に迷うケースも少なくありません。ここでは、よくあるケース別に、どのように考えれば良いか、具体的な対処法を解説します。

ケース1:財産と借金のどちらが多いか、はっきりわからない場合

対処法

まずは、徹底的な財産調査を行いましょう。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、借金や保証債務なども含めて、詳細に調べることが重要です。専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に依頼して、財産調査をサポートしてもらうことも検討しましょう。

財産調査の結果、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できない場合は、限定承認を検討するのが一般的です。

ケース2:特定の財産(実家など)だけは手放したくない場合

対処法

限定承認を検討しましょう。限定承認であれば、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った財産を相続できます。実家などの特定の財産を守ることができる可能性があります。

ケース3:相続人同士で意見が対立している場合

対処法

まずは、相続人全員で話し合い、それぞれの希望や考えを共有しましょう。話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらい、調停や審判などの手続きを検討することもできます。

ケース4: 相続開始を知ったのが3ヶ月以上経ってからだった場合

対処法

原則として、熟慮期間は相続開始を知った時から3ヶ月以内ですが、例外的に期間経過後でも相続放棄が認められる場合があります。「相続財産の存在を全く知らなかった」「被相続人に借金があることを知らなかった」など、特別な事情があった場合は、弁護士に相談し、家庭裁判所に事情を説明して相続放棄の申述を検討しましょう。

相続放棄や限定承認は、適切に手続きを行えば、借金などのリスクを回避できる有効な手段です。

しかし、手続きを誤ったり、特定の行為をしてしまうと、せっかくの申述が認められなくなる可能性があります。

- 相続放棄が認められない5つの典型例と対処法

- 限定承認が認められない3つのケースと回避策

- 認められなかった時に残された手段

ここでは、相続放棄と限定承認が認められない典型的なケースと、その対処法について解説します。

相続放棄が認められない5つの典型例と対処法

ケース1:熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまった

対処法

原則として、熟慮期間を過ぎると相続放棄はできません。しかし、例外的に期間経過後でも相続放棄が認められる場合があります(上記ケース4参照)。諦めずに弁護士に相談しましょう。

ケース2:相続財産を一部でも使ってしまった(法定単純承認)

対処法

相続財産を処分したり、使ってしまったりすると、「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(法定単純承認)。

例外

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合などは、社会通念上相当な範囲であれば単純承認にあたらないと判断されることがあります。

誤って相続財産を使ってしまった場合は、すぐに弁護士に相談し、適切な対処法を検討しましょう。

ケース3:財産隠しが発覚した

対処法

相続財産を隠したり、名義を変更したりすると、相続放棄が認められません。正直にすべての財産を申告しましょう。

ケース4:提出書類に不備があった

対処法

家庭裁判所に提出する書類に不備があると、相続放棄が認められない場合があります。必要書類をよく確認し、正確に記入しましょう。不安な場合は、専門家(司法書士など)に書類作成を依頼することも検討しましょう。

ケース5: 他の相続人に無断で相続放棄をした(一部のケース)

対処法

相続放棄は、他の相続人に影響を与える場合があります。特に、自分が相続放棄をすることで、次の順位の相続人が新たに相続人となる場合は、事前に連絡し、事情を説明しておくことが望ましいです。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

限定承認が認められない3つのケースと回避策

ケース1: 相続人全員で申述していない

回避策

限定承認は、相続人全員で共同して行う必要があります。一部の相続人だけでは申述できません。相続人全員の同意を得て、足並みを揃えて手続きを進めましょう。

ケース2: 財産目録の作成に不備・虚偽があった

回避策

限定承認では、相続財産を正確に把握し、財産目録を作成する必要があります。財産目録に不備や虚偽があると、限定承認が認められないだけでなく、単純承認とみなされる可能性があります。専門家(弁護士、司法書士など)に依頼して、正確な財産目録を作成しましょう。

ケース3:熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまった

回避策

限定承認も、相続放棄と同様に、熟慮期間内に申述する必要があります。期間を過ぎてしまうと、原則として限定承認はできません。相続開始を知ったら、速やかに手続きを開始しましょう。

認められなかった時に残された手段

相続放棄や限定承認が認められなかった場合でも、まだ諦める必要はありません。状況によっては、以下のような手段を取ることができます。

- 不服申立て(即時抗告)

- 家庭裁判所の決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告をすることができます。

- 限定承認の再申述(限定承認が認められなかった場合)

- 限定承認が認められなかった理由が、手続き上の不備などであれば、再度申述できる可能性があります。

- 債務整理(自己破産など)

- 相続放棄や限定承認が認められず、多額の借金を抱えてしまった場合は、自己破産などの債務整理を検討することもできます。

いずれの場合も、専門家(弁護士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

相続放棄や限定承認をした後でも、特定の行為をしてしまうと、「単純承認」したとみなされ、相続放棄や限定承認の効果が失われてしまう可能性があります。

ここでは、相続放棄後と限定承認後に、それぞれ注意すべきNG行動について解説します。

相続放棄後にやってはいけないことリスト

相続放棄をした後は、被相続人の財産に一切関わらないように注意する必要があります。以下のような行為は、単純承認とみなされる可能性があるので、絶対に行わないでください。

NG行動1:被相続人の預貯金を引き出す、使う

たとえ少額であっても、被相続人の預貯金を引き出したり、使ったりすると、単純承認とみなされる可能性があります。

NG行動2:被相続人名義の不動産を売却・賃貸する

被相続人名義の不動産を売却したり、賃貸したりすると、単純承認とみなされます。

NG行動3:遺産分割協議に参加し、合意する

遺産分割協議に参加し、遺産の分け方について合意すると、単純承認とみなされます。

NG行動4:被相続人のクレジットカードを使う、解約手続きをする(例外あり)

被相続人のクレジットカードを使うことは、単純承認とみなされます。

例外

未払い料金の確認や、カード会社への連絡など、最低限の行為は単純承認にあたらないと判断されることがあります。しかし、解約手続きを自分で行うと単純承認にあたる可能性があるので、専門家に相談しましょう。

NG行動5: 債権者からの請求に対して、相続財産から支払いをする

被相続人に借金があった場合、債権者から支払いを求められることがあります。しかし、相続放棄をした場合は、相続財産から支払いをしてはいけません。

限定承認後に注意すべきこと

財産管理と債権者対応

限定承認をした後は、相続財産の管理や債権者への対応など、様々な手続きが必要になります。以下のように注意すべき点をしっかりと把握し、適切に対応しましょう。

限定承認後の財産管理の注意点

相続財産を適切に管理し、勝手に処分したり、使ったりしないようにしましょう。

相続財産から生じる収入(例えば、不動産の賃料など)は、きちんと管理し、債権者への弁済に充てる必要があります。

債権者への通知と公告

限定承認をしたことを、すべての債権者と受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に通知する必要があります。

また、官報に公告を掲載し、債権者に請求の申し出をするよう促す必要があります。

弁済手続きの注意点

債権者から請求があった場合は、相続財産の範囲内で弁済を行います。

弁済の順序や方法には、法律上の決まりがあります。

相続手続きには、様々な期限や提出書類があります。

- 3ヶ月がカギ!熟慮期間と各手続きのタイムリミット

- 【一覧】相続放棄・限定承認に必要な書類と入手先

- 手続きをスムーズに進めるための4つのポイント

ここでは、相続放棄と限定承認を中心に、手続きの期限、必要書類、注意点について解説します。

3ヶ月がカギ!熟慮期間と各手続きのタイムリミット

相続放棄と限定承認には、「熟慮期間」という重要な期限があります。熟慮期間とは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内の期間を指します。この期間内に、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択する必要があります。

- 熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認したとみなされます。

- 熟慮期間は、家庭裁判所に申立てをすることで、延長できる場合があります。

【一覧】相続放棄・限定承認に必要な書類と入手先

相続放棄と限定承認の手続きには、それぞれ以下の書類が必要になります。

相続放棄申述に必要な書類

- 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- 収入印紙(800円)

- 返信用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)

参照:相続の放棄の申述|裁判所

限定承認申述に必要な書類

- 限定承認申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)

- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 申述人全員の戸籍謄本

- 財産目録(相続財産の内容を記載した書類)

- 収入印紙(800円)

- 返信用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)

- 相続人関係図

プラスアルファで必要となる場合がある書類

- 申述人が、被相続人の配偶者や子ではない場合(兄弟姉妹や甥姪など)は、関係を証明するための戸籍謄本などが追加で必要になる場合があります。

- 遺言書がある場合は、遺言書の写しが必要になる場合があります。

書類の入手先

- 戸籍謄本、住民票除票、戸籍附票などは、本籍地または最後の住所地の市区町村役場で取得できます。

- 相続放棄申述書、限定承認申述書は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

手続きをスムーズに進めるための4つのポイント

相続手続きは、複雑で時間がかかる場合があります。スムーズに進めるためのポイントを4つ紹介します。

戸籍謄本等の収集は早めに!

戸籍謄本などは、本籍地が遠方にある場合など、取得に時間がかかることがあります。早めに収集を始めましょう。

財産調査は徹底的に行う

相続財産の内容を正確に把握することは、相続方法を選択する上で非常に重要です。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、借金や保証債務なども含めて、徹底的に調査しましょう。

必要に応じて専門家に相談する

相続手続きは、専門的な知識が必要になる場合があります。自分だけで進めるのが難しいと感じたら、早めに専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談しましょう。

他の相続人との連携を密にする

限定承認など、他の相続人の協力が必要な手続きもあります。相続人同士でよく話し合い、連携を密にすることが大切です。

相続は、人生で何度も経験することではありません。そのため、多くの方が不安や疑問を抱えています。

- こんな場合は専門家に相談を!5つのサイン

- 弁護士?司法書士?税理士?相続の相談先と選び方

- 相談前に準備しておくとスムーズなこと

ここでは、専門家への相談を検討すべきケース、相談先の選び方、相談前に準備しておくと良いことについて解説します。

こんな場合は専門家に相談を!5つのサイン

以下のような場合は、専門家への相談を強くおすすめします。

相続財産が多額、または複雑

相続財産が多額の場合や、不動産、株式、投資信託など、様々な種類の財産がある場合は、専門家(弁護士、税理士など)に相談することで、適切な財産評価や遺産分割方法についてアドバイスを受けることができます。

借金の有無や金額が不明確

被相続人に借金があるかどうか、ある場合はいくらあるのかが不明確な場合は、専門家(弁護士など)に相談して、債務調査を依頼しましょう。

相続人同士で意見がまとまらない

相続人同士で意見が対立し、遺産分割協議が進まない場合は、弁護士に相談して、間に入ってもらい、調停や審判などの手続きを検討することもできます。

手続きに不安がある、時間がない

相続手続きは、複雑で時間がかかる場合があります。自分だけで進めるのが難しいと感じたら、早めに専門家(弁護士、司法書士など)に相談しましょう。

相続税申告が必要になる可能性がある

相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。税理士に相談して、相続税の計算や申告手続きを依頼しましょう。

弁護士?司法書士?税理士?相続の相談先と選び方

相続の相談先としては、主に弁護士、司法書士、税理士が挙げられます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、相談内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

| メリット | デメリット | |

| 弁護士 | 費用が比較的高い傾向 | 相続に関するあらゆる問題に対応 紛争解決(遺産分割協議、調停、審判など)に強く、法的観点から総合的なアドバイスを受けることができる |

| 司法書士 | 登記手続きに関する専門家 (不動産登記や相続放棄・限定承認の申述など) 費用が比較的安価な傾向 | 紛争解決には対応できない |

| 税理士 | 相続税の計算や申告手続きに関する専門家 節税対策の相談ができる | 相続税以外の問題(遺産分割協議など)には対応できない |

相談前に準備しておくとスムーズなこと

専門家に相談する前に、以下の情報を整理しておくと、スムーズに相談を進めることができます。

相続関係図

被相続人と相続人の関係を図で示したもの。

財産目録

被相続人の財産の内容を一覧にしたもの。

遺言書の有無

遺言書がある場合は、その写し。

相談したい内容

具体的に何について相談したいのかを明確にしておく。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

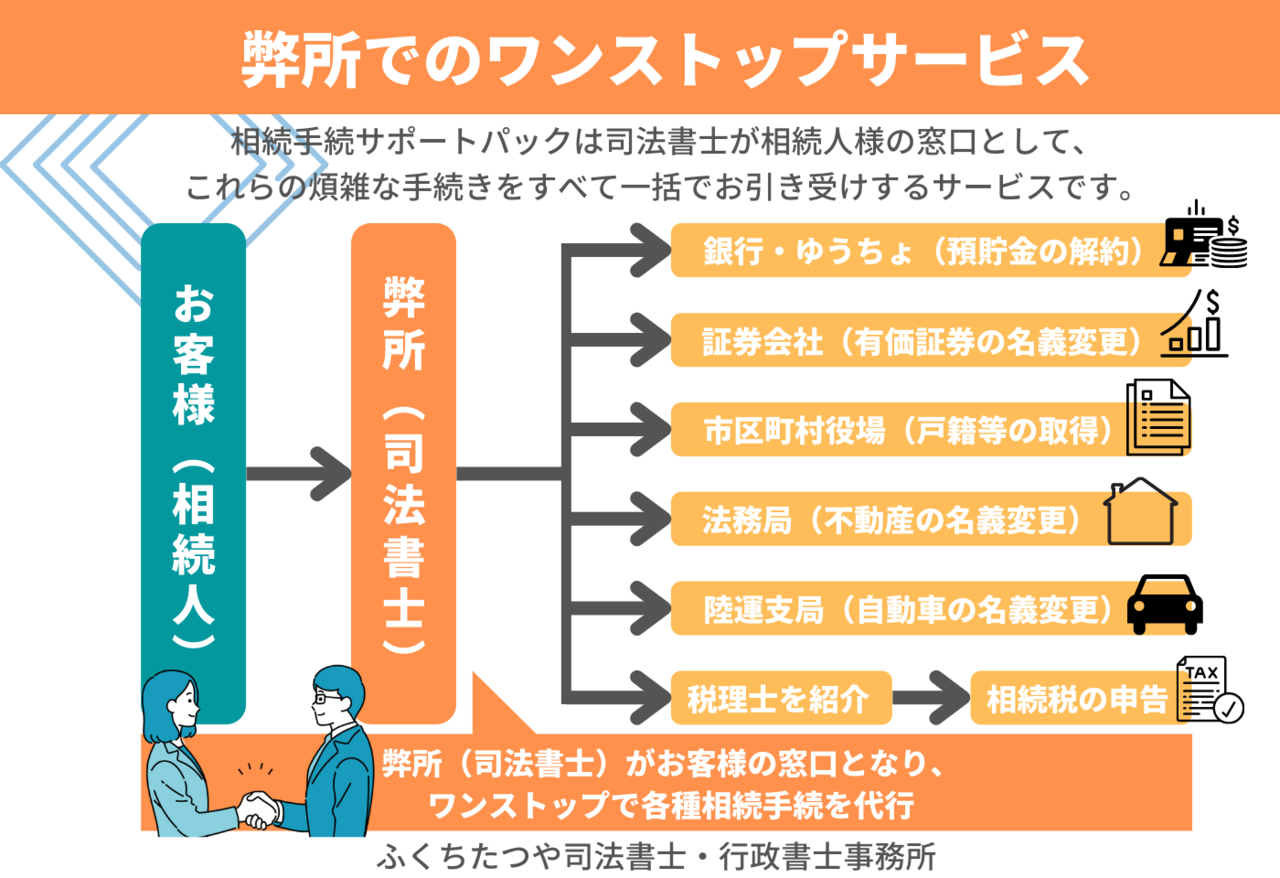

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。