運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

相続欠格・相続人廃除で

「相続させたくない」を実現する方法を解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続が発生した際、「特定の人に財産を渡したくない」という悩みを持つ方は少なくありません。遺産相続は、故人の遺志を尊重しつつ、残された家族が円満に財産を受け継ぐための大切な手続きですが、相続人の中に問題のある人物がいる場合、話は別です。

長年音信不通だったり、被相続人に対して虐待や暴力を振るったり、財産を浪費する癖があったり…。そのような相続人に、他の相続人と同じように財産を渡すことに抵抗を感じるのは当然のことでしょう。

そのような場合に検討できるのが、「相続欠格」と「相続人廃除」という制度です。しかし、これらの制度は、言葉は聞いたことがあっても、具体的な違いや条件、手続き方法などが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続欠格と相続人廃除について、具体的なケースを交えながら、徹底的に解説していきます。

相続欠格と相続人廃除は、どちらも特定の相続人に相続権を失わせる制度ですが、その性質や手続きは大きく異なります。

- 相続欠格とは?

~自動的に相続権を失う重大な事由~ - 相続人廃除とは?

~家庭裁判所への申立てが必要な手続き~ - 相続欠格と相続人廃除の比較表

~どちらに該当するかチェック~

まずは、それぞれの制度の概要と違いを理解しましょう。

相続欠格とは?

~自動的に相続権を失う重大な事由~

相続欠格とは、民法891条に定められた5つの事由に該当する相続人が、特別な手続きを経ることなく、自動的に相続権を失う制度です。これは、相続人としての地位を認めることが著しく不公平・不当であると考えられる、極めて重大な非行があった場合に適用されます。

【相続欠格の5つの事由(民法891条)】

故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとした場合

殺人罪や殺人未遂罪で有罪判決を受けた場合などが該当します。

直接手を下さなくても、教唆犯(殺人をそそのかした者)や幇助犯(殺人を手助けした者)も含まれます。

過失致死罪(不注意で人を死なせてしまった場合)は該当しません。

被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった場合

被相続人が殺害されたことを知りながら、警察などに届け出なかった場合が該当します。

ただし、犯人が自分の配偶者や直系血族(親、子、祖父母など)であった場合は、告発・告訴しなくても相続欠格にはなりません(刑事訴訟法234条)。

詐欺・強迫により被相続人の遺言を妨げた、または強制した場合

被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成や変更を妨害した場合が該当します。

例えば、「遺言書を書かないと危害を加える」と脅迫したり、「この遺言書にサインすれば財産が増える」と嘘をついたりする場合です。

詐欺・強迫により被相続人に遺言をさせた、取り消させた、変更させた場合

被相続人を騙したり脅したりして、遺言書を作成させたり、取り消させたり、変更させたりした場合が該当します。

例えば、「遺言書を書かないと不利になる」と嘘をついて遺言書を書かせたり、脅迫して既に作成された遺言書を破棄させたりする場合です。

遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

遺言書を勝手に作成したり、内容を書き換えたり、破り捨てたり、隠したりした場合が該当します。

これらの行為は、被相続人の意思を歪め、相続秩序を乱す重大な犯罪行為です。

相続欠格事由に該当すると、その相続人は当然に相続権を失います。 裁判所への申立てなどの特別な手続きは必要ありません。

相続欠格は誰が判断する?家庭裁判所の手続きは必要?

相続欠格は、法律上当然に相続権を失う制度なので、家庭裁判所の手続きは原則不要です。

しかし、相続欠格事由があるかどうかは、最終的には裁判所が判断します。他の相続人から相続欠格を主張された場合や、遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や訴訟で争われることになります。

相続人廃除とは?

~家庭裁判所への申立てが必要な手続き~

相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった相続人について、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所に申立てることによって、その相続人の相続権を奪う制度です(民法892条)。

相続欠格とは異なり、相続人廃除は、被相続人の意思が尊重される点が特徴です。たとえ相続人に問題行動があったとしても、被相続人がそれを許しているのであれば、相続人廃除は認められません。

【相続人廃除が認められる2つの事由】

被相続人に対する虐待、重大な侮辱

虐待

身体的虐待(暴力、暴言)、精神的虐待(無視、嫌がらせ)、経済的虐待(生活費を渡さない)などが該当します。

重大な侮辱

被相続人の人格や名誉を著しく傷つける言動が該当します。例えば、公然と被相続人を侮辱したり、虚偽の事実を流布したりする場合です。

その他の著しい非行

ギャンブルや浪費による多額の借金、犯罪行為、長期間の音信不通、家庭を顧みないなど、相続人としてふさわしくない行動が該当します。

ただし、何が「著しい非行」に該当するかは、個別の事情によって判断されます。

「重大な侮辱」「著しい非行」の判断基準、具体例、裁判例

「重大な侮辱」や「著しい非行」は、抽象的な概念であり、具体的な判断は容易ではありません。裁判例では、被相続人と相続人の関係性、行為の態様、期間、頻度、被相続人に与えた精神的苦痛の程度などを総合的に考慮して判断されます。

認められた例

- 長年にわたる身体的・精神的虐待

- 被相続人の財産を無断で使い込む

- 被相続人を公然と侮辱する

- 重大な犯罪行為を犯す

認められなかった例

- 単なる性格の不一致

- 一時的な感情的な対立

- 軽微な金銭トラブル

相続欠格と相続人廃除の比較表

~どちらに該当するかチェック~

この表を参考に、ご自身のケースがどちらに該当する可能性があるのか、確認してみましょう。

相続欠格と相続人廃除の制度があるとはいえ、実際に自分のケースに当てはまるのかどうかが問題です。

- 相続欠格が認められた事例・認められなかった事例

- 相続人廃除が認められた事例・認められなかった事例

- 相続欠格・廃除に該当するかどうか

司法書士に相談すべきケース

ここでは、具体的な事例を通して、どのような場合にこれらの制度が適用されるのか、または適用されないのかを見ていきましょう。

相続欠格が認められた事例・認められなかった事例

【認められた事例】

事例1:長男が、遺産を独り占めするために、父親を殺害した。

→ 殺人罪で有罪判決を受け、相続欠格が確定。

事例2:次男が、父親の遺言書を偽造し、自分に有利な内容に書き換えた。

→ 遺言書偽造の罪で有罪判決を受け、相続欠格が確定。

事例3:被相続人を殺害した犯人を知っていながら、長男が警察に届け出なかった。

→ 犯人が長男の配偶者や直系尊属でなければ、相続欠格となる。

【認められなかった事例】

事例1:長男が、父親の介護を怠ったため、父親が病状を悪化させて死亡した。

→ 介護義務違反は、相続欠格事由には該当しない。

事例2:次男が、父親の遺言書の内容に不満を持ち、遺言書を破り捨てようとしたが、未遂に終わった。

→ 未遂の場合は、相続欠格事由には該当しない(ただし、遺言執行妨害罪に問われる可能性はある)。

相続欠格事由の証明方法、証拠の集め方

相続欠格を主張するには、相続欠格事由に該当する事実を証明する必要があります。

- 殺人、殺人未遂

刑事事件の判決書、捜査記録などが証拠となります。 - 遺言書の偽造、変造

筆跡鑑定、遺言書の原本などが証拠となります。 - 被相続人が殺害されたことを知っての不申告

犯人隠避罪の捜査記録、目撃証言などが証拠となります。

証拠集めは、専門的な知識が必要となる場合が多いため、専門家に相談することをおすすめします。

相続人廃除が認められた事例・認められなかった事例

【認められた事例】

事例1:長男が、長年にわたり父親に暴力を振るい、精神的にも虐待していた。

→医師の診断書、警察への相談記録、近隣住民の証言などを証拠として、家庭裁判所が相続人廃除を認めた。

事例2:次男が、ギャンブルで多額の借金を作り、父親に何度も無心し、返済もしなかった。

→借用書、父親の預金通帳の記録などを証拠として、家庭裁判所が相続人廃除を認めた。

事例3:被相続人に対して、日常的に「早く死ね」などの暴言を吐いていた。

→録音データや、周囲の人の証言などを証拠として、家庭裁判所が相続廃除を認めた。

【認められなかった事例】

事例1:長男が、父親の介護方針をめぐって、父親と激しく口論した。

→一時的な感情的な対立は、「重大な侮辱」や「著しい非行」には該当しないと判断された。

事例2:次男が、父親の事業を継いだが、経営に失敗し、多額の損失を出した。

→事業の失敗は、「著しい非行」には該当しないと判断された。

相続廃除の確率は?

相続人廃除は、家庭裁判所の審判によって判断されるため、一概に「何%の確率で認められる」とは言えません。しかし、一般的に、相続人廃除が認められるケースは、それほど多くないと言われています。

家庭裁判所は、被相続人と相続人の関係性、非行の内容や程度、被相続人に与えた影響などを総合的に考慮して、慎重に判断します。単なる性格の不一致や、一時的な感情的な対立だけでは、相続人廃除は認められにくいでしょう。

相続廃除が認められない場合の対処法

相続人廃除が認められなかった場合でも、諦める必要はありません。他の相続人と協力して、遺産分割協議で、問題のある相続人の相続分を減らすように交渉することができます。また、遺言書を作成し、問題のある相続人には財産を相続させないようにすることも可能です。

相続欠格・廃除に該当するか?

司法書士に相談できるケース、弁護士に相談すべきケース

相続欠格や相続人廃除に該当するかどうか、ご自身で判断するのは難しい場合があります。そのような時は、まず司法書士にご相談ください。ただし、状況によっては弁護士への相談が必要となるケースもあります。

【司法書士に相談できるケース】

相続欠格・廃除の制度について詳しく知りたい場合

相続欠格と相続人廃除の違い、それぞれの要件、手続きの流れなど、基本的な情報を分かりやすい説明が受けられます。

自分のケースが相続欠格・廃除に該当する可能性があるか、 法的な判断を仰ぎたい場合

具体的な状況をお伺いし、相続欠格や相続人廃除に該当する可能性があるかどうか、法的な観点からアドバイスが得られます。

相続欠格を主張するための書類作成について相談したい場合

他の相続人に相続欠格を通知するための内容証明郵便の作成など、書類作成のサポートが受けられます。

相続人廃除の手続き(家庭裁判所への申立書類作成)について相談したい場合

家庭裁判所に提出する申立書や添付書類の作成の支援が受けられます。

相続登記と合わせて相談したい場合

相続欠格や廃除が認められた場合、不動産の相続登記が必要になることがあります。司法書士は相続登記の専門家であるため、一連の手続きをまとめて依頼できます。

【弁護士に相談すべきケース】

他の相続人と争いになっている場合(調停・訴訟など)

相続欠格や廃除について、他の相続人と意見が対立し、調停や訴訟に発展している、または発展する可能性が高い場合は、弁護士に相談する必要があります。司法書士は、調停や訴訟で代理人になることはできません。

相続欠格事由や廃除事由の立証が難しい場合

証拠が不十分であったり、法的な解釈が複雑で、専門的な主張が必要となる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議で揉めている場合

司法書士は、遺産分割協議書の作成をサポートできますが、相続人間で争いがある場合、代理人として交渉することはできません。

まずは司法書士にご相談を

相続欠格や相続人廃除について、少しでも疑問や不安がある場合は、まずは司法書士にご相談ください。司法書士は、身近な法律家として、皆様の相続に関するお悩みに寄り添い、適切なアドバイスをいたします。

相続欠格と相続人廃除では、手続きの流れが大きく異なります。

- 相続欠格の手続き

〜自動的に相続権を失うため、特別な手続きは不要?~ - 相続人廃除の手続き

~家庭裁判所への申立てから審判まで~ - 相続欠格・廃除の手続きを司法書士に依頼するメリット

ここでは、それぞれの制度の手続きについて、詳しく解説します。

相続欠格の手続き

~自動的に相続権を失うため、特別な手続きは不要?~

相続欠格は、法律上当然に相続権を失う制度であるため、原則として、家庭裁判所への申立てなどの特別な手続きは必要ありません。

しかし、相続欠格を主張する場合には、以下のような手続きが必要となる場合があります。

他の相続人への通知

相続欠格者に相続欠格事由があることを、他の相続人に知らせる必要があります。通知の方法に決まりはありませんが、後々のトラブルを防ぐため、内容証明郵便で通知することをおすすめします。

遺産分割協議での対応

相続欠格者は、遺産分割協議に参加することはできません。相続欠格者がいる場合は、その者を除いて遺産分割協議を行います。

紛争になった場合の調停・訴訟

他の相続人が相続欠格を認めない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は、訴訟を提起することになります。

必要書類

- 相続欠格を証明する書類(刑事事件の判決書、遺言書の原本など)

- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続関係説明図

- (調停・訴訟の場合)申立書、訴状など

相続人廃除の手続き

~家庭裁判所への申立てから審判まで~

相続人廃除は、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所に申立てる必要があります。相続人廃除には、生前廃除と遺言廃除の2種類があります。

生前廃除

生前廃除とは、被相続人が生存中に、自ら家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うことです。

- 申立て先

被相続人の住所地の家庭裁判所 - 申立人

被相続人本人 - 必要書類

- 申立書

- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 廃除したい相続人の戸籍謄本

- 相続関係説明図

- 廃除の理由を証明する資料(医師の診断書、警察への相談記録など)

遺言廃除

遺言廃除とは、被相続人が遺言書に、特定の相続人を廃除する旨を記載することです。遺言廃除の場合、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行います。

- 申立て先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 - 申立人

遺言執行者 - 必要書類

- 申立書

- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 廃除したい相続人の戸籍謄本

- 相続関係説明図

- 遺言書の写し(原本照合済みのもの)

- 廃除の理由を証明する資料(医師の診断書、警察への相談記録など)

審判手続きの流れ

- 申立て

家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。 - 審問

家庭裁判所が、申立人(被相続人または遺言執行者)や廃除される相続人から事情を聴きます。 - 調査

家庭裁判所が必要に応じて、事実関係の調査を行います。 - 審判

家庭裁判所が、相続人廃除を認めるか否かを決定します。

廃除が認められた場合の効果

相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を失います。ただし、相続欠格とは異なり、代襲相続は発生します。つまり、廃除された相続人に子がいる場合、その子が代わりに相続人となります。

廃除が認められなかった場合の不服申立て(即時抗告)

家庭裁判所の審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができます。

相続欠格・廃除の手続きを司法書士に依頼するメリット

相続欠格・廃除の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や経験が必要となる場面も少なくありません。司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

身近な法律家として、気軽に相談できる

司法書士は、「身近な街の法律家」として、相続に関する幅広い相談に対応しています。弁護士に相談するのは敷居が高いと感じる方でも、気軽に相談しやすいのが魅力です。

相続登記の専門家であり、関連手続きを一括で依頼できる

相続欠格や廃除が認められた場合、不動産の相続登記が必要になるケースがあります。司法書士は相続登記の専門家であるため、登記手続きを含めて一括で依頼できる点が大きなメリットです。

書類作成のプロフェッショナル

相続欠格や廃除の手続きには、様々な書類の作成が必要です。司法書士は、申立書や遺産分割協議書などの書類作成を正確かつ迅速に行います。

費用を抑えられる可能性がある

一般的に、弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼する方が費用を抑えられる傾向にあります。ただし、事案の複雑さによっては、弁護士に依頼した方が良い場合もありますので、事前に相談して見積もりを取ることをおすすめします。

家庭裁判所提出書類の作成支援

相続人廃除は家庭裁判所への申立てが必要です。司法書士は、申立書を始めとする提出書類の作成を支援し、手続きを円滑に進めるサポートを行います。

相続欠格を主張する際の必要書類作成

相続欠格を主張する場合、内容証明の作成などが必要です。司法書士は適切な文面で法的効力を持つ書面を作成し、相続人間のトラブルを未然に防ぐサポートをします。

相続欠格や相続人廃除は、相続トラブルを解決するための手段ですが、これらの制度を利用するまでもなく、事前にトラブルを防ぐことができれば、それに越したことはありません。

- なぜ遺言書が必要なのか?

~相続トラブルの予防効果~ - 遺言書の種類と作成方法

~自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言~ - 遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

ここでは、遺言書作成の重要性と概要について解説します。

なぜ遺言書が必要なのか?

~相続トラブルの予防効果~

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遺産分割協議は、相続人同士の意見が対立しやすく、紛争に発展するケースも少なくありません。

遺言書があれば、被相続人の意思に従って遺産を分割することができるため、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書でできること

- 相続分の指定

各相続人に、どのくらいの割合で遺産を相続させるかを指定することができます。 - 遺産分割方法の指定

特定の財産を特定の相続人に相続させるなど、具体的な遺産分割方法を指定することができます。 - 相続人廃除

特定の相続人を廃除することができます(遺言廃除)。 - 遺言執行者の指定

遺言書の内容を実現するための手続きを行う遺言執行者を指定することができます。

遺言書の種類と作成方法

~自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言~

遺言書には、主に以下の3つの種類があります。

- 自筆証書遺言

- 遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する遺言書です。

- 手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。

- 紛失や改ざんのリスクもあります。

- 2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。

- 公正証書遺言

- 公証人が作成する遺言書です。

- 公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが低く、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。

- 最も確実な遺言方法ですが、費用がかかります。

- 秘密証書遺言

- 遺言者が、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言書です。

- 遺言の内容を秘密にできますが、形式不備で無効になるリスクがあります。

遺言書作成の際の注意点

- 遺留分への配慮

遺言書を作成する際には、相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。遺留分とは、相続人に最低限保障されている相続分のことです。 - 遺言執行者の指定

遺言書の内容を実現するためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。遺言執行者は、相続人の中から選ぶこともできますし、弁護士などの専門家に依頼することもできます。

遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、相続トラブルを未然に防ぐための最も有効な手段の一つです。司法書士に遺言書作成を依頼することで、以下のようなメリットがあります。

- 法的に有効な遺言書を作成できる

司法書士は、法律の専門家として、民法の規定に則った、法的に有効な遺言書を作成します。形式不備で無効になるリスクを最小限に抑えることができます。 - 相続登記を見据えた遺言書作成

不動産を相続させる場合、相続登記が必要になります。司法書士は、相続登記の専門家であるため、登記手続きまで見据えた、スムーズな相続を実現するための遺言書を作成できます。 - 自筆証書遺言の作成支援・保管

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式不備や紛失のリスクがあります。司法書士は、自筆証書遺言の作成をサポートし、法務局での保管手続き(自筆証書遺言保管制度)を代行することも可能です。 - 公正証書遺言作成のサポート

公正証書遺言は、公証役場で作成する最も確実な遺言方法です。司法書士は必要書類の準備や公証役場との連絡調整を行い、スムーズな手続きをサポートします。 - 相談しやすい費用設定

弁護士に依頼するよりも、比較的費用を抑えて遺言書作成を依頼できる場合があります。

(重要) ただし、相続欠格や相続人廃除について、他の相続人と紛争になっている場合(調停や訴訟など)は、司法書士は代理人になることができません。

紛争に発展している、または、発展する可能性が高い場合は、弁護士への相談をご検討ください。司法書士は、紛争性のない案件において、書類作成や手続きのサポートを通じて、皆様の相続を円滑に進めるお手伝いをいたします。

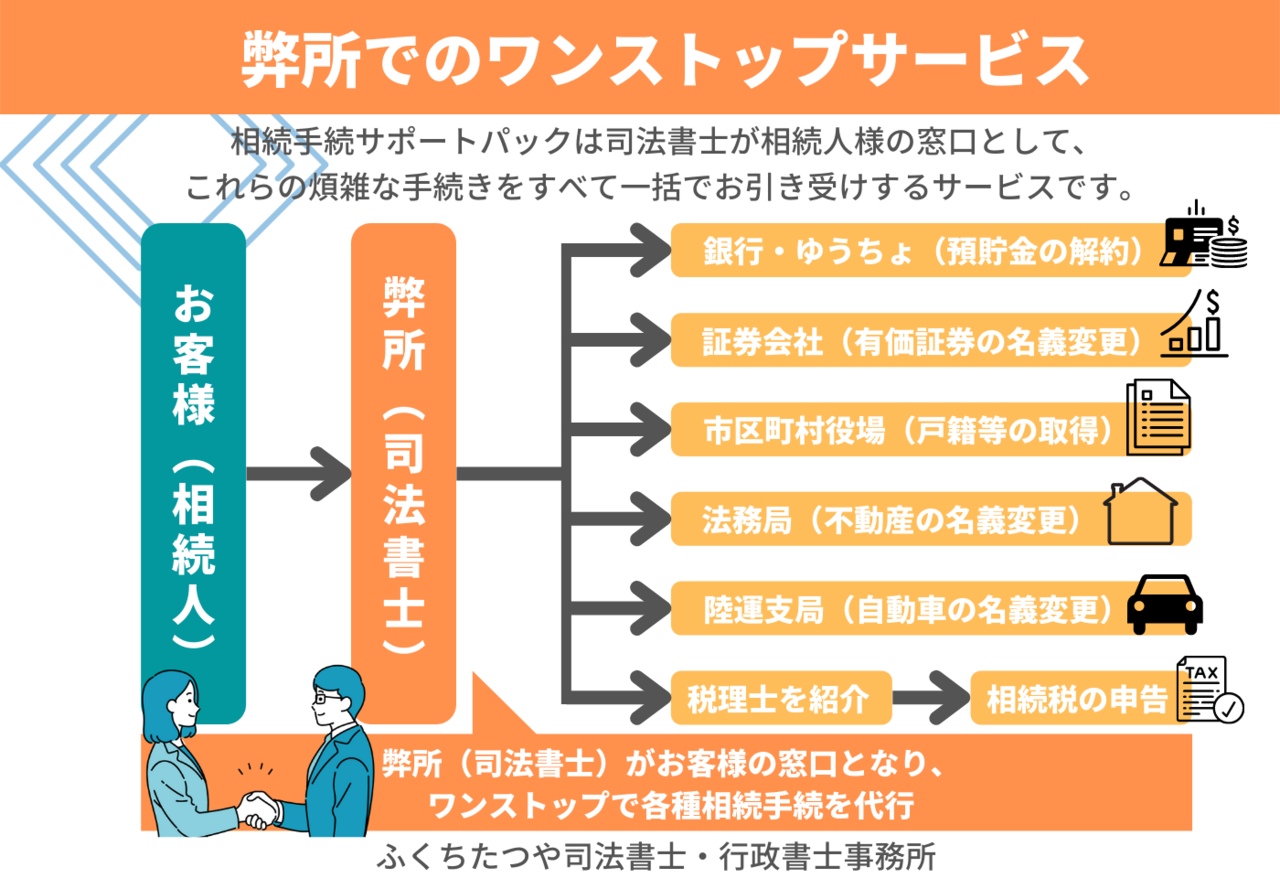

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。