運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

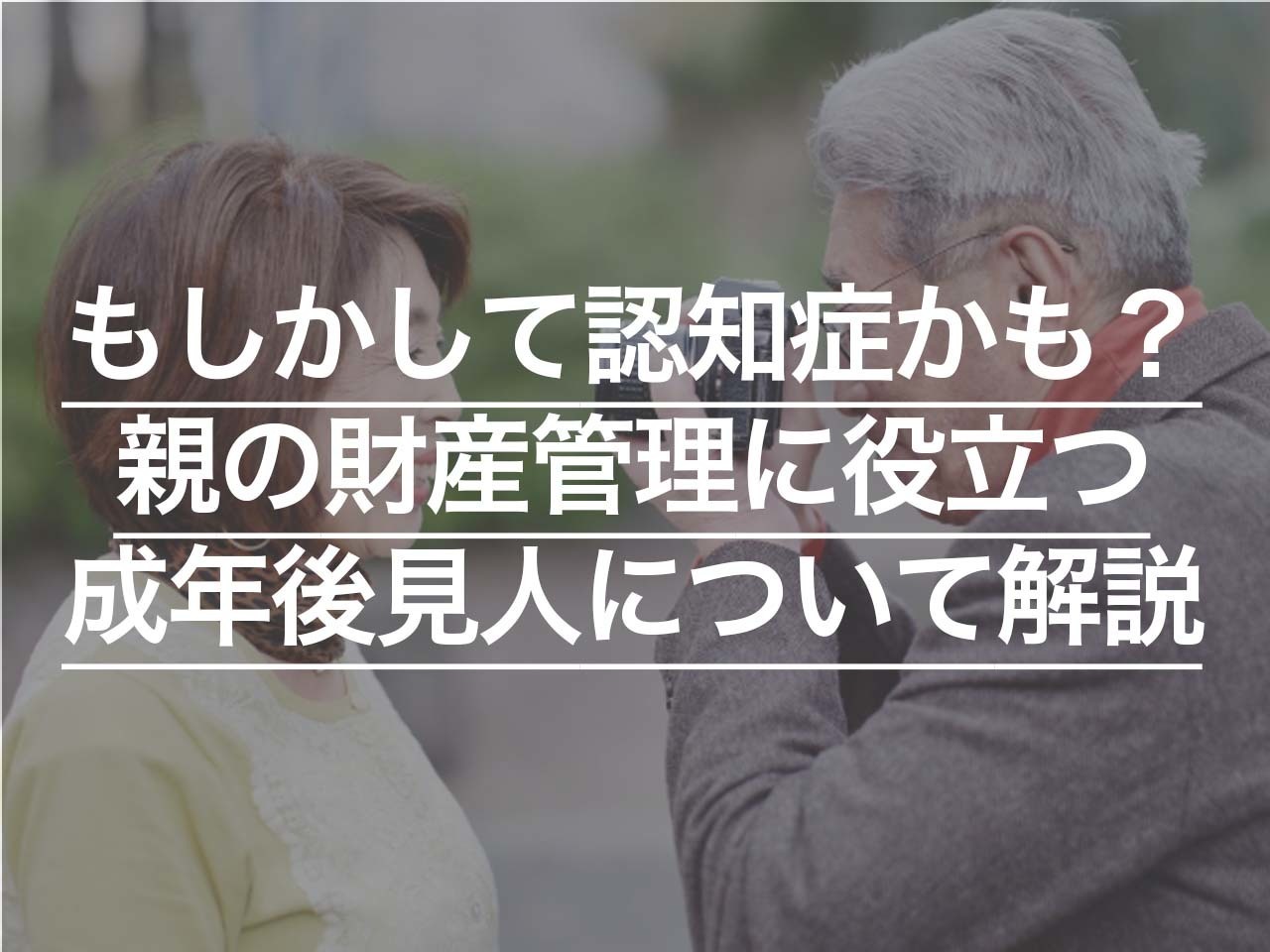

もしかして認知症かも?

親の財産管理に役立つ成年後見人について解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

近年、認知症の高齢者が増加しつつあり、自分の親の判断能力もいつ低下するとも言えない時代になりました。

親が認知症になると、日々の暮らしに必要なお金の管理が自分では難しくなるため、安心した老後が送れなくなる可能性が高まります。

本記事では、このような状況を背景に注目されている成年後見制度を紹介し、認知症の親の財産管理に役立つ後見人について解説します。

目次

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があり、低下した判断能力の程度に応じて分類されています。後見制度については以下を確認しましょう。

- 法定後見は、すでに判断能力が低下している人の支援制度

- 任意後見は、将来の判断能力の低下に備えた支援制度

- 後見人は、重度の認知症の場合

ここでは、認知症の程度に応じた支援制度について解説します。

法定後見は、すでに判断能力が低下している人の支援制度

法定後見制度は、すでに判断能力が低下しており、本人が自分で適切な判断ができない方を支援する制度です。

例えば、重度の認知症や精神障害を持つ人が法定後見の対象となり、後見、保佐、補助の3つのどれかに分類されます。

後見は判断能力がほとんどない場合、保佐は判断能力が著しく不十分な場合、補助は判断能力が不十分な場合に適用されます。

後見人、保佐人、補助人のいずれが選任されるかは、医師の診断書に基づいた家庭裁判所です。

認知症にも程度があり、人によってどのくらい判断能力が低下しているか異なるため、本人が不利益を被らないように最適な方法が見極められなければなりません。

任意後見は、将来の判断能力の低下に備えた支援制度

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて事前に後見人を指名し、本人が十分な判断能力を有している間に、後見人となる人をあらかじめ選んでおく制度です。

任意後見を選定する契約は公証人の作成する公正証書で行われ、本人の生活、療養看護、財産管理などに関する事務などが対象となります。認知症の初期段階や病気の進行が予想される場合に適し、任意後見人は、本人の判断能力が低下したときに事前に定めた範囲内で代理権の行使が可能です。

また、任意後見人が適切に職務を遂行しているかどうかは、家庭裁判所が選任した任意後見監督人によって監督され、任意後見人の不正や不適切な行為を防ぎます。

後見人は、重度の認知症の場合

成年後見制度の後見人、保佐人、補助人の中でも認知症がもっとも重度の場合、後見人が選任される場合が多いです。

後見人は家庭裁判所によって選任され、専門家(弁護士や司法書士)や信頼できる親族が務めることが多く、代理権や取消権が与えられます。

後見人は、例えば、認知症が進行し、自分で金融機関の手続きや医療契約を行うことが困難な場合に本人に代わって財産管理や契約の締結、医療機関とのやり取りを行い、不利益な契約から守ります。

後見人の役割は非常に重要で、判断能力が低下した方の生活の質を維持し、悪質商法などから守るために欠かせない存在です。

後見制度を利用することで、本人が安心して生活できる環境が整います。

参照:成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A|法務省

参照:民法第843条「成年後見人の選任」|e-Gov法令検索

親の判断能力が低下すると、日常生活の中で財産の管理が難しくなり、詐欺や不正契約のリスクも高まります。以下の成年後見人をつけるメリットを確認しましょう

- 財産管理がしやすい

- 契約手続きがスムーズ

- 詐欺的な契約を回避できる

ここでは、成年後見人をつける具体的なメリットについて解説します。

①財産管理がしやすい

認知症を患うと、本人は財産管理が難しくなりますが、成年後見人が選任されれば、財産管理はしやすくなります。

後見人が、本人の通帳や証券を預かって財産管理を行えば、無駄遣いや詐欺被害に遭うリスクを大幅に減らせます。

また、後見人による不正行為の防止のため、後見人は定期的に裁判所へ財産状況を報告する義務負い、年間の収支報告書の提出などが必要です。

さらに、後見人が選任されることで、財産の使途が明確になり、親族間のトラブル防止にもつながります。財産管理のしやすさは、後見人つける最大のメリットと言えるでしょう。

②契約手続きがスムーズ

認知症の方が自分で契約を結ぶのは一般的に困難であり、不可能な場合も少なくありません。

成年後見人がいれば、介護施設の入所契約や医療契約など、重要な契約を代理で行うことができ、契約手続きもスムーズです。

例えば介護施設への入所契約では、細かなサービス内容や費用についての交渉も含まれるため、後見人による専門的かつ迅速な手続きは、本人や家族の負担軽減につながります。

また、医療契約においては、緊急時の手術同意書への署名など、迅速な対応が必要な場面でも後見人が対応してくれます。

成年後見人は、本人に不利益にならないように最大限努め、介護・医療などに関する複雑な契約手続きもスムーズに進めてくれるので、安心です。

③詐欺的な契約を回避できる

判断能力が低下した高齢者は、詐欺や悪質商法のターゲットになりやすいですが、成年後見人が介入すれば、こうしたリスクを大幅に軽減できます。

また、後見人は本人が結んだ不利益な契約を取り消す権限を持っているため、例えば、高額な商品を強引に購入させられた場合でも、後見人が契約を取り消すことで被害を最小限に抑えることが可能です。

後見人によって本人の財産や契約状況が日常的に管理されるため、不審な契約が早期に発見されることもあり、悪質な契約から守られます。

結果として、本人が安全に生活できる環境が保たれ、家族も安心して見守ることができるでしょう。

成年後見制度を利用すれば、認知症の親の財産管理や契約手続きが円滑になりますが、以下のような注意点に留意する必要があります。

- 親の財産でも自由に使えない

- 依頼する場合は報酬が負担に

- 親でも意外と負担が大きい

- 途中で辞められない

ここでは、成年後見人をつける際の注意点について解説します。

①親の財産でも自由に使えない

成年後見人は財産の管理を行いますが、たとえ後見人が子であっても、被後見人の利益を最優先にするため、親の財産を自由に使うことはできません。

例えば、親が孫にお小遣いを渡したい場合や、自宅をリフォームしたい場合など、これまで子の判断でできた内容でも、後見人の許可が必要です。

家族にとっては不便に感じることも増えるでしょうが、被後見人の財産を守るために重要な制約です。

また、後見人は裁判所に対して定期的な報告を行う義務があり、すべての支出が監視され、資産状況の詳細を報告する必要があります。

成年後見制度を利用する際は、親族間での柔軟な財産利用が制限される点をおさえておきましょう。

②依頼する場合は報酬が負担に

もし、成年後見制度を利用し、弁護士や司法書士などが後見人に選任される場合、報酬の支払いが必要です。

報酬は通常月額2万円から6万円程度が目安とされていますが、報酬は専門性に応じてさらに高額になる場合もあります。

本人が生活保護を受けている場合でも、後見人の報酬は免除されないため、経済的な負担は避けられません。

後見人に対する報酬は被後見人の財産から支払われますが、後見人でる期間が長期にわたる場合、コストの総額はかなりの額になる可能性があります。

例えば、5年間後見制度を利用した場合、年間24万円の報酬であれば、総額は120万円です。

成年後見制度を利用する際は、後見人に支払う報酬が家計にどの程度影響があるか、十分に考慮しましょう。

③親でも意外と負担が大きい

成年後見人に子が選ばれた場合でも、負担は想像以上に大きいです。

成年後見人は、被後見人の財産管理や日常生活の支援を行うため、多くの時間と労力を費やすし、例えば、通帳の管理や支払いの手続き、裁判所への報告書の作成など、多岐にわたる業務をこなさなければなりません。

さらに、財産目録の作成や年に一度の収支報告なども必要であり、これらの業務は専門知識を要することもあります。

そのため、成年後見人自身の生活にも影響が出ることがあり、後見業務の両立が難しくなる可能性も考えられます。

成年後見人の精神的及び肉体的な負担は非常に大きいため、近年、専門家に依頼する場合も80.9%と多いです。

参照:成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月|裁判所

④途中で辞められない

成年後見制度の解除は、被後見人が亡くなるまで継続するのが原則で、一度後見人になると、基本的には途中で辞められません。

後見人が病気や高齢、あるいは他の家庭事情で辞任したい場合でも、家庭裁判所の許可が必要です。

また、辞任手続きは複雑であり、新しい後見人が選任されるまで、現後見人の責任は継続します。たとえ後見人が病気になっても、家庭裁判所に申立てを行い、新たな後見人が正式に選任されるまでは辞任できません。

さらに、後見人が辞任したい理由が「正当な事由」として認められる必要があり、後見業務の遂行が困難であることの証明が必要です。

このように、成年後見制度は一度開始すると継続性が強く、簡単には中止できないため、後見人になる際には慎重に検討しましょう。

親が認知症になった場合、適切な対策を講じないと、以下のような問題が起こりやすいです。

- 財産の管理が適切にできない

- 医療・介護サービスの利用が難しくなる

- 虐待や詐欺被害にあうリスクが高まる

ここでは、後見人をつけないことで生じる具体的な問題点について見ていきましょう。

①財産の管理が適切にできない

認知症の親に成年後見人をつけないと、金銭の管理や複雑な財産の処理が困難になるため、財産管理が適切にできなくなる可能性が高まります。

また、不正確な支出や未払いの請求が増えるだけでなく、重要な契約を正しく理解できないままにサインしてしまうリスクも大きいです。

後見人がいなければ、誰も財産管理を行えないため、高額な商品の購入や詐欺的な契約に巻き込まれる可能性もあるでしょう。

②医療・介護サービスの利用が難しくなる

認知症の親に成年後見人をつけない場合、医療や介護サービスの利用が難しくなります。

判断能力が低下すると、自分に必要なサービスを選び、契約すること自体が困難なので、例えば、介護施設への入所契約や医療機関での治療同意書へのサインができなくなる場合もあるでしょう。

成年後見人がいれば、医療・介護サービスの契約を代理で行うことができ、必要なサービスを迅速に利用することが可能です。

③虐待や詐欺被害にあうリスクが高まる

判断能力が低下すると、悪意を持った第三者からの詐欺や虐待に対して非常に脆弱になり、認知症の親が虐待や詐欺被害にあうリスクが高まります。

例えば、偽のセールスや電話詐欺に騙されたり、親の財産を勝手に使い込む親族や、必要以上の料金を請求する業者など、身近に存在します。

成年後見人がいれば、これらのリスクを大幅に減らすことができ、不正な契約を見つけた場合にはその契約自体を取り消すことも可能です。

親が将来認知症などで判断能力が低下する可能性が高い場合、以下のような対策を事前に講じておいた方がよいでしょう。

- 任意後見人を早めにつけておく

- 家族信託を検討する

- 生前贈与をする

ここでは、将来の親の財産管理に備える方法について解説します。

①任意後見人を早めにつけておく

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有している間に、信頼できる人を後見人として指定する制度です。

任意後見人を早めにつけておけば、判断能力が低下したときに、あわてることなく後見人が財産管理や生活支援を行えます。

例えば、認知症の進行が予測される場合は、早めに任意後見契約を結んでおくと安心です。

任意後見人には、財産管理だけでなく、医療や介護に関する契約の代理権も付与でき、契約内容は本人の希望に応じて柔軟に設定できるため、具体的なニーズにも対応できます。

後見人の選任には家庭裁判所の関与が必要ですが、契約内容が明確であれば手続きもスムーズに進むでしょう。

②家族信託を検討する

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を託す制度で、委託者が受託者に財産を信託し、管理・運用を行います。

家族信託は、認知症などで判断能力が低下する前に契約を結ぶ必要がありますが、将来の円滑な財産管理に有効です。

例えば、親が所有する不動産を売却する際や、金融資産を運用する際に家族信託を活用すれば、親の意向に沿った柔軟な財産管理が可能となります。

また、家族信託は相続対策としても有効で、二次相続の指定や特定の相続人への資産承継も計画的に行えます。

不動産の売却や投資運用、定期的な生活費の管理など、家族信託を利用すれば親の財産が適切に管理され、将来的なトラブルを防ぐこともできるでしょう。

家族信託の契約には専門的な知識が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

③生前贈与をする

生前贈与を計画的にしておけば、親の財産が事前に移転されるため、認知症発症後の財産管理が容易になります。

例えば、年間110万円までの贈与には贈与税がかからないため、計画的に贈与を行うことで節税効果も期待できるでしょう。

将来の親の財産管理が気がかりである場合、そもそも財産を早めに移転しておけば認知症などで判断能力が低下した際にも財産の管理がスムーズに行えます。

ただし生前贈与を行う場合は、贈与税の申告や相続時の税務処理が必要となるため、専門家と相談して進めることをおすすめします。

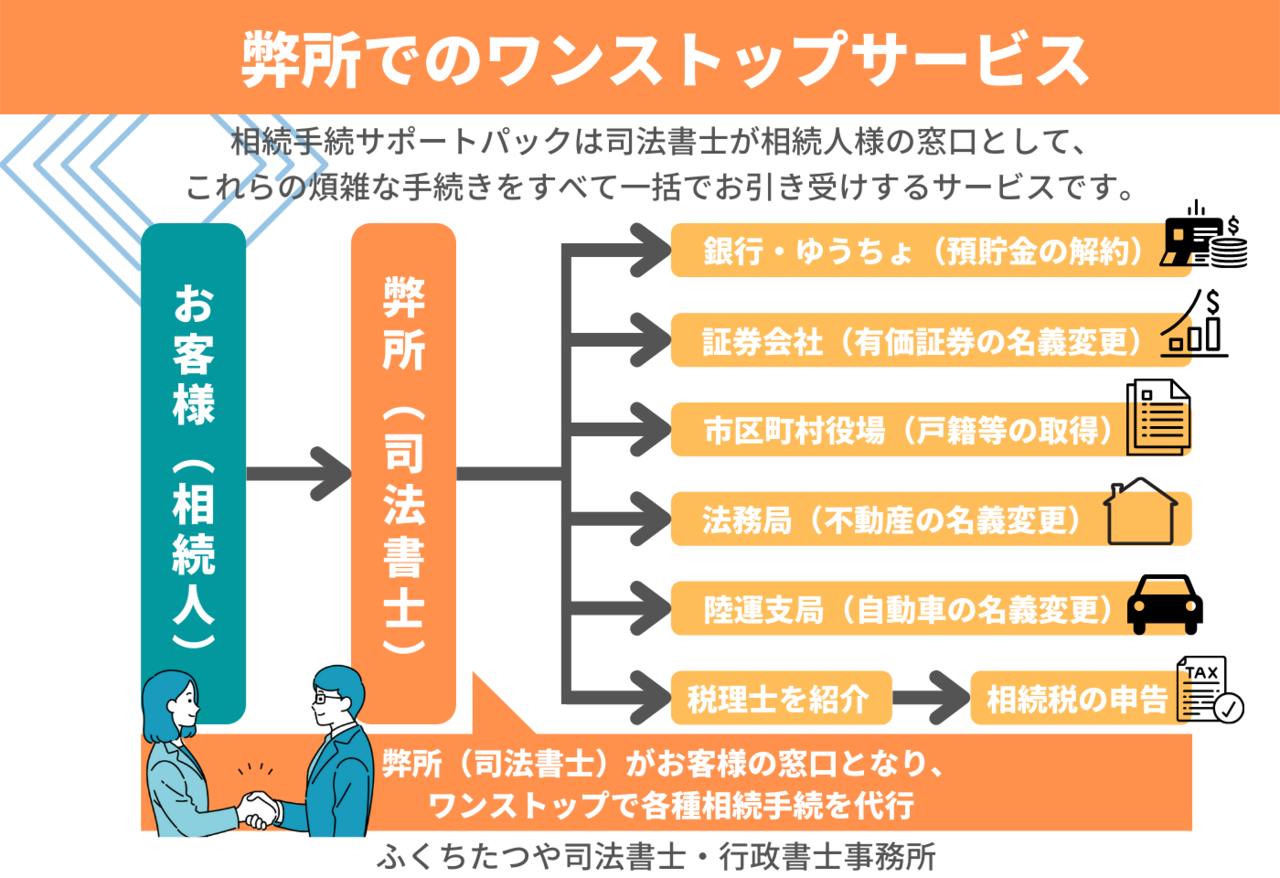

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。