運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

定休日:土曜・日曜・祝日

賃貸物件を相続する流れとは?

相続のメリット・デメリットも解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

親や家族が所有していたマンションやアパートなど賃貸物件を突然相続することになると、どのような手続きが必要なのか、何から始めればいいのかと不安になるものです。

家賃収入というメリットがある一方で、管理や修繕にかかる手間や費用について具体的にイメージできない方も多いのではないでしょうか?

本記事では、賃貸物件を相続した際にまず確認すべきポイント、相続手続きの流れや注意点まで詳しく解説します。

目次

相続が発生する前に、以下の観点から賃貸物件の現状を把握しましょう。

- 賃貸経営の状況把握

- 物件の状態確認

- 問題点の洗い出し

- 残債務(ローン)の確認

- 火災保険などの契約状況の確認

ここでは、賃貸物件の相続が発生した際にまず行うべきことを解説します。

賃貸経営の状況把握

賃貸経営の状況の把握は、相続後の判断材料として重要です。具体的にはまず、家賃収入、経費、入居者情報などを確認しましょう。

家賃収入は、物件の収益性を判断する上で重要な指標です。経費には、管理費、修繕費、固定資産税などが含まれます。入居者情報としては、入居者の属性、入居期間、家賃滞納の有無などを確認しておきましょう。

また、管理会社を変更する場合、手続きや費用が発生する場合があるので、現在の管理会社との契約内容も確認しておきましょう。

賃貸経営に関わる書類、例えば賃貸借契約書や確定申告書類なども整理しておくと、相続後の手続きもスムーズです。

物件の状態を確認

物件の状態の確認も相続前に欠かせない作業ですので、建物の老朽化具合、設備状況、修繕履歴などを確認しておきましょう。

老朽化が激しい場合は、大規模な修繕が必要になる可能性があります。また、物件内の設備の状況も重要です。

例えば、エアコンや給湯器が故障している場合、交換費用が発生します。過去の修繕履歴を確認して、建物の維持管理にどの程度の費用がかかっているかを把握すると良いでしょう。

また、専門家による建物診断を受ければ、より詳細な情報を得ることができます。建物診断には、費用がかかりますが、将来的な修繕リスクを把握するためには有効な手段です。

同様に、古い建物は耐震基準を満たしていない場合があるので、耐震性についても確認しておくと良いでしょう。

問題点の洗い出し

問題点を事前に洗い出しておけば相続後の迅速な対応が可能になるので、空室状況、家賃滞納、トラブルの有無などを確認しておきましょう。

空室が多い場合は、家賃設定や入居者募集の方法を見直す必要があるかもしれません。家賃滞納がある場合は、入居者との交渉や法的措置を検討する必要があります。

また、入居者間や近隣住民とのトラブルがある場合は、早期解決に向けた取り組みが必要です。

これらの問題点を把握しておけば、相続後の賃貸経営もスムーズに進められるでしょう。

残債務(ローン)の確認

被相続人が賃貸物件の購入のためにローンを組んでいた場合、残りのローン残高を把握しておく必要があるので、ローンの返済計画についても確認しておきましょう。

相続人は、ローンを返済していくのか、売却して一括返済するのかなどを検討する必要があります。

また、抵当権が設定されている場合は、相続人は金融機関との交渉が発生する場合があるので、残債務については詳細にご確認ください。

火災保険などの契約状況の確認

火災保険は、火災や水災などの災害から建物を守るための重要な保険ですので、補償内容、保険料、契約期間などの契約内容を十分に確認しておきましょう。

火災保険と地震保険はセットで加入している場合も多いですが、必ずしもそうとは限らないので、契約内容を正確に把握してください。別途、地震保険に加入している場合は、同様にどのような契約内容になっているか確認します。

また、例えば家賃保証保険などその他の保険に加入しているかどうかも、抜け漏れがないように確認しておきましょう。

賃貸物件の相続には、以下のようなメリットがあります。

- (1)安定収入が期待できる

- (2)資産価値の維持が期待できる

- (3)相続税の負担が減る

ここでは、賃貸物件を相続するメリットを紹介します。

(1)安定収入が期待できる

賃貸物件を相続すると、安定した家賃収入が期待できます。毎月決まった収入があれば、生活の安定につながります。

例えば、ワンルームマンションを4つ相続し、それぞれ月5万円の家賃収入があるとすると、月20万円の収入です。年間240万円の収入は、それなりの金額と言えるでしょう。

もちろん、空室リスクや滞納リスクもありますが、適切な管理を行えば、安定した収入の維持も現実的に可能です。

(2) 資産価値の維持が期待できる

賃貸物件の土地は、適切に管理すれば、資産価値が維持される可能性が高いです。特に、都市部にある物件は、人口増加や経済発展に伴い、資産価値が上昇する傾向があります。

例えば10年前に購入した物件が、現在では2倍の価格になっているというケースも珍しくありません。また、将来の売却益も期待できます。

ただし、建物の老朽化は避けられないため、定期的なメンテナンスや修繕は必要です。

(3)相続税の負担が減る

賃貸物件には入居者による賃借権が設定されており、所有者の自由に使える範囲が制限されるため、更地や自己居住用の不動産と比べて相続税評価額が低くなる傾向があります。

例えば、更地の評価額が1億円の場合、同じ面積の賃貸物件の評価額は7,000万円程度になる可能性があります。評価額が低くなれば相続税の負担も軽減されます。

また、小規模宅地等の特例を利用すれば、一定の条件を満たす賃貸物件について、相続税評価額を最大80%減額でき、相続税の負担をさらに減らすことも可能です。

賃貸経営には、メリットだけでなく以下のようなデメリットもあります。

- (1)管理の手間がかかる

- (2)空室リスクがある

- (3)滞納リスクがある

- (4)修繕コストがかかる

ここでは賃貸物件を相続するデメリットを整理します。

(1)管理の手間がかかる

賃貸経営には、入居者募集、家賃の徴収、クレーム対応、建物の維持管理など、さまざまな管理業務があり、多くの手間がかかります。

例えば、入居者募集には、広告掲載、内覧対応、入居審査など、さまざまな手続きが必要です。

家賃滞納が発生した場合は、入居者への督促や法的措置などの対応も必要です。これらの手間を省くためには、管理会社に委託するという方法もありますが、管理費用が発生します。

いずれにしても、手間もコストもかけずに家賃収入だけ得られるわけではないという点は心しておきましょう。

(2)空室リスクがある

賃貸経営における大きなリスクの一つに、空室リスクがあります。

入居者が退去し、新たな入居者が見つからない期間は、家賃収入が得られません。空室期間が長引けば長引くほど、収益は減少します。

例えば、10部屋あるアパートで、1部屋が3ヶ月間空室だった場合、その3ヶ月間は家賃収入は得られません。

周辺環境の変化や競合物件の状況なども常に把握し、空室リスクを軽減するためには、適切な家賃設定や効果的な入居者募集が必要となります。

(3)滞納リスクがある

賃貸経営には、入居者が家賃を滞納するリスクも存在します。

滞納が発生した場合、督促や法的措置が必要となる場合があり、その分時間と労力がかかります。

また、滞納額が大きくなると、回収が困難になる可能性もあり、例えば、入居者が数ヶ月間家賃を滞納し、最終的に夜逃げしてしまった場合、滞納分の家賃を回収することは非常に困難です。

滞納リスクを軽減するためには、入居審査を厳格に行う、家賃保証会社を利用するなどの対策が必要となるでしょう。

(4)修繕コストがかかる

賃貸経営には、建物の老朽化や設備の故障など、予期せぬ修繕費用が発生する可能性があります。

修繕費用は、建物の築年数や状態によって大きく異なり、例えば、築30年のアパートの場合、外壁塗装や屋根の葺き替えなどの大規模修繕が必要になるかもしれません

これらの修繕には、数百万円単位の費用がかかることもあります。計画的な修繕積立が必要です。

物件の状況をある程度把握したら、相続人の確定をします。以下の流れを確認しましょう。

- 賃貸物件の分割方法を確認

- 遺産分割協議を行う

- 遺産分割協議書の作成

ここでは賃貸物件の相続人の確定の流れを解説します。

賃貸物件の分割方法を確認

賃貸物件の分割方法は大きく分けて、単独所有、共有、売却の3つがあります。

単独所有とは、相続人のうち一人が所有権をすべて取得する方法で、共有は、複数の相続人が共同で所有する方法、売却は、相続人全員で合意の上、賃貸物件を売却する方法です。

例えば、単独所有の場合は管理の責任が明確になりますが、他の相続人への代償金の支払いが必要になることがあります。分割方法のそれぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適な方法を選択しましょう。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行います。相続人の一人でも欠席すると、協議は成立しません。

遺産分割協議では、誰がどの財産を相続するかを決定し、賃貸物件以外にも、預貯金、株式、貴金属など、さまざまな財産を協議します。

遺産分割協議は相続人同士で話し合い、全員が納得するまで続けられますが、協議が難航する場合は、専門家への仲介を依頼することもできます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名と押印、日付を確認します。

完成した遺産分割協議書は、後々のトラブルを避けるためにも、大切に保管しておきましょう。

参照:遺産分割調停|裁判所

賃貸物件を相続する際には、法的な所有権を確定するために相続登記を行う必要があります。以下を確認しましょう。

- 相続登記を行う

- 名義変更をする

- 必要書類について

ここでは、賃貸物件の相続登記や名義変更について解説します。

相続登記を行う

相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更するための手続きで、法務局で行います。

相続登記を行うことで、相続人は、法律上、正式に不動産の所有者と認められます。

名義変更をする

相続登記が完了したら、次は名義変更の手続きです。名義変更が必要なものは、火災保険、管理会社との契約、公共料金の契約などです。

これらの契約は、被相続人名義になっているため、相続人名義に変更する必要があります。

名義変更に必要な書類は、契約先によって異なりますが、一般的には、相続登記済みの登記事項証明書、戸籍謄本、相続人自身の身分証明書などです。

必要書類について

相続登記と名義変更に必要な書類を以下に整理します。

相続登記に必要な書類

- 登記申請書

- 被相続人関連の書類

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

- 被相続人の住民票(除票)

- 相続人関連の書類

- 相続人全員の戸籍謄本

- 不動産を取得する相続人の住民票

- 不動産関連の書類

- 対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

- 固定資産評価証明書

- 相続関係を証明する書類

- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)

- 遺言書(ある場合)

- 相続関係説明図

- その他

- 相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書に押印した実印のもの)

- 委任状(代理人が申請する場合)

名義変更に必要な書類

- 相続人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 相続人の印鑑証明書

- 被相続人の死亡診断書または除籍謄本

- 相続人であることを証明する戸籍謄本

- 遺産分割協議書または遺言書の写し

- 賃貸借契約書の写し

これらの書類は、法務局や市区町村役場で取得できますが、専門家に依頼することで、書類収集の手間を省くこともできます。

必要書類を漏れなく準備し、手続きをスムーズに進めましょう。

相続した賃貸物件を、賃貸経営を継続するか、売却するかは重要な決断です。専門家の意見も参考にしながら、判断基準となる材料を入念にそろえましょう。

専門家による詳細調査を依頼

賃貸経営を継続する場合、建物の状態を詳しく把握するために、専門家による詳細調査の依頼をおすすめします。

耐震診断では、建物の耐震性能を評価し、建物診断では、建物の劣化状況や修繕の必要性などを診断します。

これらの調査結果に基づいて、今後の修繕計画をある程度正確に立てられるようになります。費用はかかりますが、長期的な視点で考えると必要な投資と言えるでしょう。

継続か売却かの判断基準

賃貸経営の継続か売却かは、さまざまな要素を考慮して判断する必要があります。

主な判断基準は、収益性、管理の手間、相続人の状況、物件の状態、将来的な不動産市場の見通しです。収益性が高い場合は、賃貸経営を継続するメリットが大きいです。

しかし、管理の手間が大きい場合は、売却を検討するのも一つの選択肢です。相続人の状況、例えば、相続人が高齢であったり、遠方に住んでいたりする場合は、管理が難しい場合もあるため、売却を検討するのも良いでしょう。

物件の状態が悪い場合は、多額の修繕費用が必要になる可能性があるため、売却を検討するのも一つの選択肢です。

将来的な不動産市場の見通しも重要な判断材料です。価格下落が見込まれる場合は、売却を検討するのも良いでしょう。

家主が変更になった場合、入居者への適切な対応は、良好な関係を築く上でとても大切です。家主変更の通知や、入居者の質問に対応するなど、丁寧な説明と迅速な対応を心がけましょう。

家主変更の通知

家主が変更になった場合は、入居者に対して、速やかに書面で通知する必要があります。

通知書には、新しい家主の氏名・住所・連絡先、家賃の支払方法などを記載しましょう。

また、入居者からの質問を受け付ける窓口も明記しておくと親切です。書面での通知は、証拠として残るため、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

質問への対応

入居者からは、家賃の支払先や契約内容の変更など、さまざまな質問が寄せられる可能性があります。

これらの質問に対しては、迅速かつ丁寧に答えることが大切です。質問の内容によっては、専門家(弁護士、税理士など)に相談する必要がある場合もあります。

将来的な円滑な賃貸経営のためにも、入居者との良好な関係を築いていきましょう。

相続手続きにおいて、税金は避けて通れません。

相続税の申告と納付、そして賃貸収入がある場合は確定申告についても理解しておきましょう。

相続税の申告と納付

相続が発生した場合、相続税の申告と納付が必要です。

相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内、相続税は、相続財産の価額に応じて計算されます。

賃貸物件も相続財産に含まれるため、適切な評価額を算出する必要がありますが、相続税の計算は複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。

賃貸収入がある場合の確定申告準備

相続した賃貸物件から家賃収入がある場合は、確定申告を行う必要があります。

確定申告では、家賃収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となり、必要経費には、管理費、修繕費、固定資産税などが含まれます。

賃貸物件を相続する際には、現状の把握や相続手続き、税務申告など、解決すべき課題が多岐にわたります。

家賃収入や修繕費用の管理方法を検討し、手続きが複雑な場合は、専門家の力を借りることも賢い選択です。

相続税の計算や分割協議の進行においては、税理士や司法書士のアドバイスが役立ちますが、特に、賃貸物件特有の空室リスクや管理負担についても、プロから具体的な指針を得ることで不安も軽減されるでしょう。

また、専門家のサポートを受ければ、必要な書類を効率よく揃えることができ、手続きをスムーズに進められます。

もし賃貸物件の相続でお困りのことがあれば、専門家への相談をご検討ください。

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

- 自分で手続きしようとしたが挫折した…

- 予期せぬ相続人が現れた…

- 相続人の一人が認知症で困っている…

- 故人の財産を全部把握できない…

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

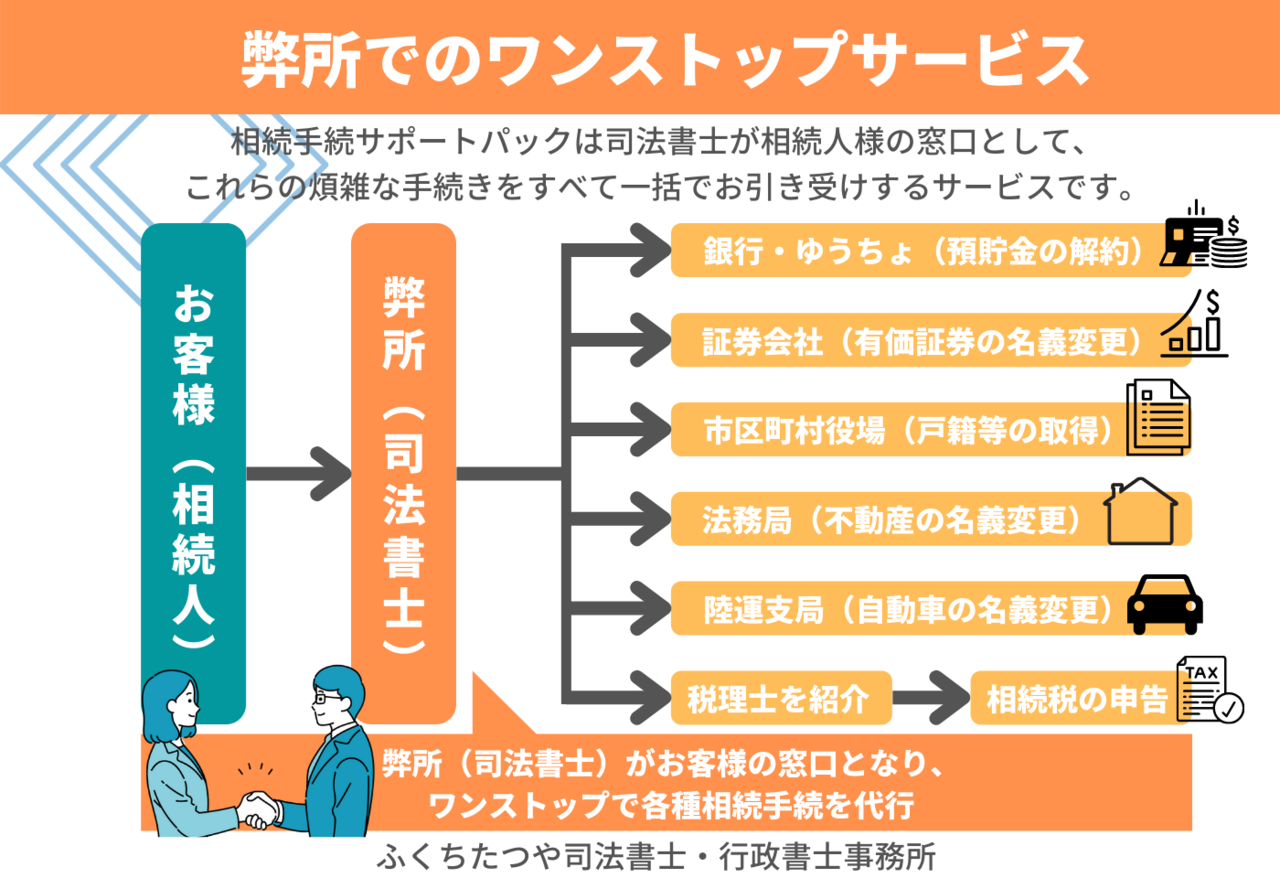

面倒で複雑な相続手続き

経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士

福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。

家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |

| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |

| 電話番号 | 011-206-4217 |

| FAX番号 | 011-351-5809 |

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |

| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分

地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分

地下鉄大通駅から徒歩14分

市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。